美國歷史 是美利堅合衆國 的歷史 。在數萬年前,在這片後來成為美國的土地上,當時已有多種美洲原住民 在此定居,其後代包括現今由聯邦政府 承認的574個部落 。直到15世紀末,歐洲殖民 開始後,原住民社會因戰爭與疫病而遭受毀滅性的打擊。1607年,來自英格蘭 的殖民者在今日維珍尼亞州 建立了詹姆士敦 ,標誌著美國歷史的開始。到了1760年代,英屬美洲 形成了十三個殖民地 ,其中南部殖民地建立起依賴奴隸勞動 的農業制度,數百萬非洲人因此遭到販賣與奴役 。

18世紀的七年戰爭 後,英國在對法國 與印第安人 的戰爭中取得勝利,但隨即對殖民地加徵多項稅收,並於1773年頒布《不可容忍法案 》,企圖終止殖民地的自治,引發嚴重爭議。1775年4月19日,列克星敦與康科德戰役 爆發,美國獨立戰爭 正式開始。同年6月,第二次大陸會議 組建大陸軍 ,並一致推舉喬治·華盛頓 為總司令。1776年7月4日,大陸會議發表《獨立宣言 》,宣布十三殖民地脫離英國而獨立。英國最終於1783年9月3日簽署《巴黎條約 》,承認殖民地的主權 ,美國遂正式成立。

1788至1789年,華盛頓在首屆總統選舉 中當選為美國第一任總統 。他與財政部長 亞歷山大·漢密爾頓 合作,推動建立比部分開國元勳 如托馬斯·傑斐遜 與詹姆斯·麥迪遜 所支持的更強大的中央政府 。1789年3月4日,《美國憲法 》正式實施,成為當今世界上最古老且仍有效的成文國家憲法 [ 1] 權利法案 》,保障不可剝奪的基本權利 。1803年,時任總統的傑斐遜完成路易斯安那購地案 ,國土面積倍增。隨著廉價土地的開放與昭昭天命 思想的推動,美國殖民者持續向太平洋 擴張並定居殖民 ,與原住民族爆發多次衝突 ,而新領地是否允許奴隸制度則成為國家爭論的核心問題 。

1860年,亞伯拉罕·林肯 當選第16任總統,引發南方多州脫離聯邦,成立主張奴隸制的美利堅邦聯 。1861年4月,邦聯軍 攻擊薩姆特堡 ,南北戰爭 (又稱美國內戰)爆發。1863年葛底斯堡戰役 成為戰況轉捩點,聯邦軍取得決定性勝利。1865年,聯邦最終戰勝邦聯,維護了國家統一。林肯於同年4月15日遇刺身亡 。戰爭結束後,奴隸制度被廢除。隨後的重建時期 (1865—1877年),聯邦政府被賦予保障個人權利 的職責。1877年起,南方白人民主黨人重新掌權,透過準軍事暴力與種族隔離法 維持白人至上 。

19世紀末至20世紀初,美國進入所謂的“鍍金時代 ”,有賴於企業家精神、迅速的工業化進程以及數百萬移民勞工的加入,美國迅速崛起為全球工業強國。與此同時,民衆對政府腐敗與低效的不滿,催生出進步主義運動 ,推動多項改革,包括徵收聯邦所得稅 、參議員 直接選舉 、原住民公民權 、禁酒令 及女性投票權 的實現。

第一次世界大戰 初期,美國保持中立,直至1917年對德國 宣戰,加入協約國 。經歷1920年代的繁榮“咆哮年代 ”後,1929年華爾街股災 引發了持續十年的全球經濟大蕭條 。時任總統富蘭克林·羅斯福 推行“新政 ”,為民衆提供失業救濟 與社會保障 [ 2] 日本襲擊珍珠港 後,美國參與第二次世界大戰 ,協助打敗歐洲戰場 的納粹德國 與義大利 法西斯政權 ,在太平洋戰場 則於1945年8月對廣島與長崎投下原子彈 ,迫使日本投降 ,戰爭結束後美國佔領日本 ,並參與對德國的戰後管理 。

戰後,美國與蘇聯 進入冷戰 時期,兩國展開軍備競賽 、太空競賽 、宣傳戰與代理人戰爭 ,包括朝鮮戰爭 與越南戰爭 。1960年代,非裔美國人權運動 取得進展,促成社會改革,保障憲法賦予的投票與行動自由。1991年,美國領導多國聯軍參與波斯灣戰爭 。隨後,蘇聯解體 ,冷戰結束,美國成為全球唯一的超級強國 。

後冷戰時期 ,美國頻繁介入中東地區 衝突。2001年9月11日恐怖襲擊事件 後,美國發動全球反恐戰爭 。21世紀初,美國深受2007至2009年金融危機 與2020至2023年新冠疫情 的衝擊。近年來,美國自阿富汗戰爭 撤軍,並干預俄羅斯入侵烏克蘭 。2020年代,美國亦涉入新一輪中東危機 ,包括紅海危機 中對也門胡塞武裝 的軍事行動,以及伊朗–以色列戰爭 期間對伊朗核設施的轟炸行動 。

阿爾弗雷德·克羅伯劃分的前哥倫布時期北美文化區域地圖 美洲原住民 最初是如何以及何時定居美洲 ,目前尚無定論。主流理論認為,可能早在3萬年前,在冰河時期 來自歐亞大陸 的人類為了狩獵 ,穿越白令陸橋 從西伯利亞 進入今日的阿拉斯加 ,然後向南遷移[ 3] 古印第安人 ,隨後形成數百個文化上各具特色的族群。其中,克洛維斯文化 是北美最早被廣泛辨識的人類文化之一,約出現於公元前9100年至前8850年,該文化以其獨特的克洛維斯石鏃 ( 英语 : Clovis point ) 猛獁象 。

各個原住民文化之間差異極大,新大陸 的特徵正是多元性與強烈對比。當歐洲人準備橫渡大西洋之際,美洲原住民已使用數百種語言,並依據半球內多樣化的氣候環境發展出相應的生活方式。有些族群居住於城市,有些則以小型聚落形式生活;部分部族隨季節遷徙,另一些則建立永久定居點。所有原住民群體都擁有悠久的歷史,以及歷經數千年發展成形、獨具特色的成熟文化。直到15世紀之後,歐洲人的到來改變了一切。

伊利諾伊州卡霍基亞土墩遺址的僧侶墩 北美東部地區孕育了最早期的築丘文化 。約自公元前600年起,阿登納人 ( 英语 : Adena culture ) 土墩 ( 英语 : Earthworks (archaeology) ) 霍普韋爾文化 吸收,他們延續了阿登納人建造土墩的傳統,並在廣闊的地域內進行工具和貨物貿易,建立了一個以長距離貿易為基礎的“霍普威爾交換系統”,範圍自今日的美國東南部 延伸至加拿大 安大略湖 一帶[ 4]

到了公元500年左右,霍普韋爾文化衰落,取而代之的是密西西比文化 。密西西比文化是一個龐大的部落群體,其核心是位於現代密蘇里州 聖路易斯 附近的卡霍基亞 ,在12世紀的鼎盛時期,該城人口估計達2萬,超越當時的倫敦 ,整個城市以高達100英尺(30公尺)的僧侣墩 為中心。卡霍基亞之所以成為一個關鍵的貿易中心,部分原因是其靠近密西西比河 、伊利諾伊河 和密蘇里河 。這些河流形成了從五大湖 到美國東南部的廣泛網絡。密西西比文化融合美洲南方古文明如瑪雅文化 的階級制度與祭祀儀式,並與當時許多其他城市和村莊一樣依靠狩獵、採集、貿易和農業為生,影響力擴展至整個密西西比河 流域及東部地區[ 5]

至15世紀中葉,易洛魁五族(莫霍克族 、奧農達加族 、奧奈達族 、卡尤加族 與塞尼卡族 )在今紐約州 北部地區組成部落聯盟——易洛魁聯盟 ,由五十位酋長組成議會協商部落事務[ 6] [ 7] [ 8] 歐塞奇族 、卡烏族 、龐卡族 ( 英语 : Ponca ) 奧馬哈族 [ 9] [ 8] 阿爾岡昆語族 、夏安人 與麻薩諸塞人 ( 英语 : Massachusett )

新墨西哥州查科峽谷的普韋布洛博尼托遺址 西南部地區 的原住民文明起源甚早。公元前10000年,人類已在北美洲廣泛定居。大約在公元前8000年,墨西哥 中部的古印第安人是美洲最早開始農耕的人,隨後農耕知識開始向北傳播。約在西元前3000年,今日亞利桑那州 與新墨西哥州 的谷地開始種植玉米,並發展出原始的灌溉 技術,最早的定居農業社會之一是霍霍坎文化 [ 5] [ 10]

此外,在此區域還有納瓦荷 與阿帕契 等納-德內語系 民族,他們約於公元前5000年自阿拉斯加到達了太平洋西北部 ,沿著太平洋海岸遷至現今美國西南部內陸[ 11] [ 12] 奧沙拉文化 ( 英语 : Oshara tradition ) 古風時期 的一部分,該文化主要分布於新墨西哥州的查科峽谷與周邊地區,以狩獵與採集為主,後期逐漸出現原始農業與定居跡象。奧沙拉人被認為是後來普韋布洛文化的先驅之一,對該地區社會與技術的發展具有深遠影響。

普韋布洛文化 起源於美國西南部,發展於約公元750年至1600年間,是由更早期的阿納薩齊人 演變而來。阿納薩齊人自西元前900年起開始建造石造或土坯構造的多層建築,這些類似居所的建築通常建在懸崖峭壁上,形成像梅薩維德 懸崖宮殿 ( 英语 : Cliff Palace ) [ 13] 新墨西哥州 查科峽谷 的普韋布洛博尼托 ( 英语 : Pueblo Bonito ) [ 5]

藝術家筆下對俄克拉荷馬州東部阿肯色河畔卡多密西西比文化 ( 英语 : Caddoan Mississippian culture ) 斯皮羅土墩 ( 英语 : Spiro Mounds ) 北美大平原 與密西西比河中游地區原為冰河時期大型哺乳動物 的棲息地。最初,古印第安人獵殺冰河時期的巨型動物,例如猛獁象 ,但隨著這些動物開始滅絕,人們轉而以獵捕野牛 為食,後來又採集漿果 和種子 。古印第安人逐漸發展出以野牛為核心的文化與經濟活動,尤以福爾松文化 ( 英语 : Folsom tradition ) 福爾松石鏃 ( 英语 : Folsom point )

此區域後來成為築丘文化的活躍範圍,其文化逐步演進為密西西比文化的一環。這些文化群體間透過廣泛的貿易網絡交換商品,包括石材、貝殼、金屬與裝飾品。考古遺址顯示他們與遠至墨西哥、加拿大的群體有所互動。至歐洲人抵達前,北美中部地區仍由眾多語言與文化各異的部族構成,例如歐塞奇族、龐卡族與奧馬哈族等。他們因東部強勢的易洛魁聯盟與歐洲殖民勢力的擠壓逐漸向西遷移,適應開闊草原上的游牧生活。

華盛頓州西雅圖拓荒者廣場的圖騰柱 太平洋西北地區 因氣候溫和且水資源豐富,原住民族擁有物產相對充足的生活條件。早自公元前1000年起,當地社群即開始建立永久村落,依賴鮭魚 資源進行捕撈與儲藏。鮭魚不僅為主要食糧,也成為精神象徵與儀式核心,他們會以鮭魚的形象裝飾圖騰柱 、籃子、獨木舟、槳及其他工具。這一帶文化群體如海達族 、特林吉特族 與努特卡族 ,以木雕與圖騰柱藝術聞名。西北原住民社會存在明顯階層制度,並盛行“散財宴 ”儀式,即透過舉辦宴會贈送財物來展示地位與權力。這一社會結構與文化習俗,使該地成為北美少數具有集中權力體制的原住民地區之一。

位於夏威夷大島的兩座古夏威夷神廟——哈帕伊阿里神廟(Hāpaialiʻi Heiau)和凱庫神廟(Keʻeku Heiau) 夏威夷群島 的人類最早定居確切時間在學術界尚無定論,但普遍認爲約在公元940至1130年之間,定居者來自波利尼西亞 [ 14] 大溪地 的探險者抵達並建立了更具組織的社會結構,標誌著夏威夷文明的興起。此文明在往後六百年內幾乎與世隔絕,直到1778年英國航海家詹姆斯·庫克 到訪為止[ 15] [ 16] [ 17] 卡美哈美哈一世 利用歐洲軍事技術征服各島,統一夏威夷,建立夏威夷王國 [ 18]

波多黎各島 至少有四千年的人類活動歷史,最早文化為奧圖羅文化 ( 英语 : Ortoiroid people ) 南美洲 的阿拉瓦克人 經由小安地列斯群島 抵達,建立起泰諾文化 。當西班牙人 在1493年到來時,泰諾族群約有三萬至六萬人,社會由稱為“卡西克 ”的酋長 領導[ 19] 美西戰爭 後被美國吞併[ 19]

1750年北美領土主張地圖,在英法北美戰爭(1756年至1763年)之前,該戰爭是全球範圍內七年戰爭的一部分。地圖顯示英國(粉紅色)、法國(藍色)和西班牙(橙色)的領地。白色邊界線標記了後來的加拿大省份和美國州份作為參考。 在歐洲歷史記錄中,對美洲的最早提及可追溯至約1075年,來自中世紀 編年史家不來梅的亞當 (Adam of Bremen)的著述,其中提到一個被稱為「文蘭 」(Vinland)的地方。這一名稱也出現在北歐 的冰島語 文獻《文蘭薩迦 ( 英语 : Vinland sagas ) Vinland sagas )中,描述了維京人 航行至遙遠西方大陸的傳說[ 20] 諾斯人曾經定居 的有力證據,雖然他們是否進入新英格蘭地區 仍有學術爭議[ 21] 哥倫布 之前就可能與美洲接觸過。

真正徹底改變大西洋兩岸命運的,是15世紀末以後展開的哥倫布大交換 ,這場交流將人、動植物與病菌 帶入全新的世界,改變了舊大陸 與新大陸 的命運。對歐洲而言,來自美洲的營養作物如馬鈴薯 、玉米 與番茄 ,促進了人口的快速成長;而對美洲原住民而言,卻是致命災難的開始。當歐洲人抵達北美大陸時,原住民族的反應從熱情接待到激烈抵抗不等。雖然戰爭與衝突時有發生,但更嚴重的是歐洲帶來的瘟疫,天花 與麻疹 等歐亞傳染病 在原住民社會肆虐,由於缺乏免疫力 ,許多部落在歐洲人定居前就已因瘟疫而瓦解,整個社會結構被徹底改變[ 22] [ 23]

自16世紀初起,多個歐洲國家試圖在今日美國領土上建立殖民地,但多數早期嘗試以失敗告終。殖民者往往面臨極高的死亡率,原因包括當地疾病、水源污染、糧食短缺、補給不足、與原住民的衝突、以及敵對歐洲勢力的攻擊等。這些艱困條件考驗著殖民者的生存意志,也使得早期定居活動進展緩慢。儘管挑戰重重,歐洲人持續將馬匹 、牛 、豬 等牲畜 引入美洲,這些動物在當地迅速繁衍,對生態與農業造成長遠影響。同時,他們也將玉米、番茄、烟草 、火雞 、豆類 與南瓜 等美洲作物 帶回歐洲,進一步豐富了歐洲人的飲食與經濟資源[ 5]

最早獲得巨大利益的是西班牙 。哥倫布 航行之後不久,西班牙征服了阿茲特克帝國 與印加帝國 ,奪取大量黃金 與白銀 ,進一步壯大西班牙王室的財政與軍事力量,成為歐洲的霸主。然而,這樣的優勢並未持久。到了17世紀末,法國、荷蘭與英格蘭等勢力紛紛投入對新大陸的探索與殖民競賽,希望能複製西班牙的成功。於是,歐洲列強相繼在大西洋西岸建立據點,展開了擴張與競爭的世紀。

波多黎各聖胡安聖何塞廣場上的胡安·龐塞·德萊昂雕像 佛羅里達州聖奧古斯丁的聖馬可斯堡,是北美最古老的石砌堡壘,建於1672年1695年間,由西班牙殖民者興建 新墨西哥州的阿科馬普韋布洛 西班牙帝國 在征服阿兹特克帝国、加勒比海 及南美地區 後,擴展其在新大陸的勢力版圖,將殖民目光逐漸轉向北方,包括今日美國境內的廣大土地。透過各種遠征與探索,西班牙希望在此地建立宗教與經濟上的主導地位,進一步擴大其帝國勢力。然而,殖民過程充滿挑戰,許多早期的嘗試皆以失敗收場。

1492年,哥倫布開啟了歐洲人在美洲的存在,其後西班牙於加勒比海 建立據點,逐步將影響力擴展至包括今日波多黎各 和美屬維京群島 的地區。1513年,胡安·龐塞·德萊昂 (Juan Ponce de León)抵達今日佛羅里達 ,並將該地命名為「La Florida」[ 24] 南卡羅來納 建立的聖米格爾-德瓜爾達佩 ( 英语 : San Miguel de Gualdape ) 潘菲洛·德·納爾瓦埃斯 (Pánfilo de Narváez)在佛羅里達 西岸的探險、1559至1561年於西屬佛羅里達 的彭薩科拉 (Pensacola)殖民、1567至1568年在北卡羅來納 的聖胡安堡 ( 英语 : Fort San Juan (Joara) ) 維珍尼亞 的阿哈坎傳教站 ( 英语 : Ajacán Mission )

同時,西班牙探險隊很快就到達了阿巴拉契亞山脈 、密西西比河 、大峽谷 [ 25] 大平原 [ 26] 埃爾南多·德索托 (Hernando de Soto)深入探索美國東南地區[ 26] 弗朗西斯科·科羅納多 (Francisco Coronado)則自亞利桑那 出發,遠至堪薩斯 中部,尋找傳說中的黃金之地 [ 26] 騎術 ,改變了平原印地安人的生活方式[ 5]

儘管西班牙征服者希望在佛羅里達找到如墨西哥般的黃金寶藏,但現實與想像相去甚遠。西班牙人未能在此地找到大規模財富,卻頻繁與原住民衝突,並與其他歐洲勢力競爭。16世紀上半葉,西班牙與佛羅里達原住民爆發多次戰鬥。1560年代,西班牙驅逐了定居在今日傑克遜維爾 附近的法國新教徒 胡格諾派 。1586年,英國私掠 船長法蘭西斯·德雷克 (Francis Drake)燒毀了聖奧古斯丁 的西班牙人定居地。至17世紀初,西班牙在佛羅里達的勢力範圍仍主要集中於聖約翰河 入海口至聖奧古斯丁一帶,總面積僅約一千平方英里。西班牙王室試圖在此複製先前於墨西哥與安地斯山脈 地區使用的統治手段,包括設立傳教站與推行監護征賦制 (encomienda),即授予殖民者使用原住民勞動力的權利。傳教士獲准進入提穆庫亞 ( 英语 : Timucua ) 瓜勒 ( 英语 : Guale ) 天主教 信仰的傳播與社會控制。

儘管佛羅里達的統治未臻穩固,西班牙在該地仍然發展了農牧經濟與傳教系統。1630年代,傳教站 擴展至佛羅里達狹地 的阿帕拉契 喬治亞 邊界延伸至墨西哥灣 沿岸。當地農民耕種玉米 與其他作物,透過皇家之路 ( 英语 : El Camino Real (Florida) ) 放牧 牛群,農場最遠達阿帕拉契地區。

在西部地區,1598年胡安·德·奧尼亞特 ( 英语 : Juan de Oñate ) 新墨西哥 地區,開啟了美國西南部的殖民歷史。這段歷史以暴力與鎮壓開場。當奧尼亞特攻陷阿科馬普韋布洛 ( 英语 : Acoma Pueblo ) 普韋布洛人 城鎮時,屠殺約一半居民,包括婦女與兒童。對十五歲以上的男性,他命令砍去一隻腳;婦女與兒童則被奴役。經過血腥屠殺,西班牙於1610年在聖塔菲 (Santa Fe)建立了西南地區首個永久性定居點。然由於與墨西哥城距離遙遠,且自然環境乾燥貧瘠,西班牙人遷居至西南部的意願不高。到1680年,當地的歐洲人口僅約三千人。殖民者與當地普韋布洛人進行貿易,也剝削其勞動力。當地普韋布洛人口自1600年的六萬人驟減至1680年的約一萬七千人,主因仍為疫病、戰爭與壓迫性殖民制度。

面對軍事遠征收效有限,西班牙逐步調整殖民策略,以傳教系統作為北美擴張的核心。信仰始終是西班牙殖民正當性的基礎,宗教征服與領土擴張從未分離。方濟會 修士 為主的傳教士 成為西班牙在新大陸的先鋒。他們在傳播天主教信仰的名義下進入各部落,建立教堂、學校與農場,並與當地社會建立緊密聯繫。至17世紀初,西班牙傳教士已在格蘭德河 流域與加利福尼亞 地區建立數十座傳教站,從而鞏固了西班牙在北美西部的影響力。透過傳教、農牧開發與與原住民的互動,這些傳教站不僅為西班牙帝國 提供宗教擴展的基地,也成為未來城市發展的起點,許多今日美國西南的主要城市如聖安東尼奧 、阿爾伯克基 、圖森 、洛杉磯 與舊金山 皆起源於西班牙殖民時期的定居點[ 27]

這幅1702年由法國地圖師尼古拉·德·費爾繪製的地圖,描繪了當時北美的法屬殖民地,包括加拿大、新法蘭西、佛羅里達等地。 卡羅琳堡是1564年法國胡格諾派在今佛羅里達州傑克遜維爾建立的殖民堡壘,1565年被西班牙軍隊摧毀 16世紀以來,歐洲列強相繼踏足美洲大陸,展開殖民活動。西班牙早期成功掠奪中南美洲 的資源,引起法國 等其他強權的關注。法國雖受宗教改革 及內部戰爭 困擾,仍積極投入對新世界的探索與經營。新法蘭西 的形成與發展,成為美洲殖民歷史中的一個重要篇章。

法國對新世界的興趣始於十六世紀初,當時法國王室 資助探險行動,尋找通往亞洲 的西北航道 。1524年,意大利探險家喬瓦尼·達韋拉扎諾 (Giovanni da Verrazzano)受法國王室指派,探索北美東岸,曾抵達今日北卡羅來納、紐約港 與納拉甘西特灣 。他是第一位進入這些水域的歐洲人,為後續法國的殖民奠定基礎。1540年代,法國胡格諾派在今日佛羅里達的傑克遜維爾附近建立卡羅琳堡 ( 英语 : Fort Caroline ) 佩德罗·梅内德斯·德·阿维莱斯 ( 英语 : Pedro Menéndez de Avilés ) 聖奧古斯丁 ,成為日後美國境內最早的持久歐洲殖民地。

儘管初期嘗試未果,法國並未放棄對美洲的拓展。1603年,貿易公司在阿卡迪亞 (今加拿大 新斯科舍省 )建立皇家港 ( 英语 : Port-Royal (Acadia) ) 毛皮貿易 ( 英语 : North American fur trade ) 薩繆爾·德·尚普蘭 (Samuel de Champlain)領導創立的魁北克市 ,成為新法蘭西的核心據點,也象徵法國在北美正式展開殖民事業。新法蘭西的殖民策略有別於西班牙與英國。法國人重視與原住民的合作關係,尤其在毛皮貿易方面,法國商人深知倘若壓迫或取代原住民,將可能失去獲利的來源。因此,他們多半採取合作與互惠的方式經營,建立了相對和平的互動模式。法國殖民者數量遠少於西班牙與英國,定居意願亦較低,多以貿易為主。

法國與原住民的密切關係亦反映在宗教活動與家庭生活上。耶穌會 傳教士不同於西班牙的方濟會傳教士,他們不強制聚集原住民於教區 內,而是選擇與部落共同生活,學習語言,傳遞信仰。許多法國毛皮商人與原住民婦女通婚 ,形成了混血後裔 ,法語中稱之為「梅蒂人 」(Métis)。這些家庭成為新法蘭西社會的重要一環,亦促進雙方文化的融合。法國人與居住在安大略湖 沿岸的休倫族 的關係尤為密切。休倫人參與天主教轉化並積極投入毛皮貿易,然而,這段關係也使他們成為歐洲衝突的犧牲者。歐洲傳染病對休倫社會造成毀滅性打擊,而法荷之間的貿易與地緣衝突亦牽連休倫人,最終使其人口急遽下降。17世紀中葉,強大的易洛魁聯盟 自東部壓迫其他阿爾岡昆語族 部落,迫使後者向法國領地靠攏。這段互動演化出一種歷史學者所稱的「中間地帶」(middle ground),即歐洲人與原住民之間的交流、協商與適應空間。法國商人學習原住民的禮贈與調解文化,原住民則接觸歐洲市場與法律。這種文化混合的現象在大湖地區 持續存在,直到英國殖民勢力與美國拓荒者大量湧入,逐步瓦解當地平衡。

在地理分布上,多數法國殖民者集中於魁北克與阿卡迪亞,但透過貿易路線,其影響力擴展至密西西比河與伊利諾伊河流域。沿著這些河道,法國人在小村落中建立農業社區,向墨西哥灣沿岸輸送穀物等資源。路易斯安那 地區也逐漸形成以種植園經濟為主的定居模式,並建立了新奧爾良 、莫比爾 與比洛克西 等城市。

法國的殖民政策同時受到國內宗教政策影響。1685年,法國路易十四 發佈楓丹白露敕令 正式禁止新教信仰,導致許多胡格諾派欲逃往海外尋求自由。然而,新法蘭西僅允許天主教徒入境,使得這些新教徒無法進入殖民地。儘管如此,仍有少數非法移民設法前往新世界,成為法國殖民歷史的一部分。

法國殖民並未以大量移民或強制征服為主軸,其發展模式在北美與英西殖民體系迥異。法國在北美建立的殖民網絡,更像是一個依賴毛皮貿易與原住民聯盟所維繫的商業與宗教據點。這樣的策略雖有其優勢,卻也難以在日益競爭的殖民體系中維持長久的主導地位。

這幅在1685年由尼古拉斯·維舍爾繪製的地圖,描繪了新尼德蘭與新英格蘭地區,展示了荷蘭殖民時期北美東岸的地理與政治格局。 1664年的新阿姆斯特丹 在17世紀初期,荷蘭作為一個小型但富裕的海洋國家,於全球殖民競賽中取得了相當的成就。1581年,荷蘭正式脫離哈布斯堡王朝 的統治,成為一個獨立的新興國家。1609年,荷蘭為尋找通往亞洲的西北航道,雇用英國人亨利·哈德遜 進行探險,雖未達成原始目標,但卻發現了今日以他命名的哈德遜河 流域,並以此聲索今日紐約地區的領土,建立了新尼德蘭殖民地 。1621年,荷蘭正式授權成立荷蘭西印度公司 ,在非洲、加勒比海及北美展開殖民事業。曼哈頓島 成為支援其加勒比海殖民地和打擊西班牙貿易的據點。

當時的歐洲正經歷宗教改革 所引發的動盪,英國與法國因內部的宗教衝突無力對抗西班牙,使得西班牙能夠在新世界掠奪鉅額財富。然而,西班牙對美洲原住民的暴行被揭露後在歐洲激起廣泛關注,被稱為「黑色傳說 ( 英语 : Black legend )

新尼德蘭殖民地的成立,主要為開發北美的毛皮貿易。然而,早期發展面臨多重挑戰,包括管理不善與與原住民的衝突。1626年,荷蘭人彼得·米紐伊特 ( 英语 : Peter Minuit ) 蒙西族 人手中「購買」了曼哈頓島,建立新阿姆斯特丹 ,成為新尼德蘭的首府。該地隨後迅速發展為重要的貿易中心。荷蘭雖信奉加爾文主義 ,在北美建立改革宗教會 ,但對其他宗教與文化保持寬容態度,並與北方的易洛魁聯盟建立穩定貿易關係[ 28]

荷蘭人深知「黑色傳說」對西班牙形象的打擊,力圖避免重蹈覆轍,並根據法學家胡果·格勞秀斯 的理念,承認原住民擁有與歐洲人相等的自然權利 。殖民地官員堅持購地原則,試圖用和平手段拓展領土。不過,這些交易常因雙方對土地所有權理解不同而產生誤會,可能是荷蘭人支付給錯誤的部族,或是原住民並未意識到交易意味著永久割讓土地。與法國殖民者相似,荷蘭人追求貿易利益而非征服。他們將與原住民的貿易視為殖民地的核心經濟活動,攜帶名為「貝殼串珠 」(wampum)的貝珠沿著原住民的貿易路線交換海狸 毛皮。這些貝珠由南新英格蘭沿岸的阿岡昆族製成,在易洛魁族中具有儀式與外交用途,甚至成為交易中的貨幣,可購買土地與日用品。

除了貿易,荷蘭人亦開始發展農場、村落與木材營地。為鼓勵移民,公司實施大莊園主制度 ( 英语 : Patroon ) 華爾街 一帶),鋪設道路及維持港口運作。為防止種族混居,荷蘭亦引進女性奴隸,建立非洲裔家庭。1641年記錄了第一場非洲裔婚姻,至1650年,殖民地已有至少五百名非洲奴隸;1660年時,新阿姆斯特丹成為北美最大的城市奴隸人口集中地。

新尼德蘭的存在對英國北美殖民地的擴張構成障礙,導致多次衝突。1664年,英軍進攻新阿姆斯特丹 ,荷蘭未能有效防守,殖民地遂落入英國手中,被更名為紐約(New York),其首府亦改稱紐約市。1667年,英荷雙方簽署《布雷達條約 》,此舉標誌著荷蘭在北美殖民地的結束,也代表英國在該地區勢力的進一步擴張。

費城美國瑞典歷史博物館的克里斯蒂娜堡模型 這幅地圖描繪了17世紀瑞典殖民地新瑞典的地理範圍,包括今日美國的特拉華河流域。 17世紀的瑞典帝國 ,在三十年戰爭 中扮演著主要的軍事與政治角色,國力正處於其歷史上的鼎盛時期。隨著其他歐洲強權從海外殖民地中獲得豐厚財富,瑞典也渴望擴展其在新世界的影響力。在這種背景下,由瑞典、荷蘭及德國共同出資的新瑞典公司(New Sweden Company)於1637年成立,目的是在北美從事毛皮與烟草貿易。首航由彼得·米紐伊特 ( 英语 : Peter Minuit ) 特拉華州 的特拉華灣 ,並在當地建立了克里斯蒂娜堡 ( 英语 : Fort Christina ) 瑞典女王 克里斯蒂娜 命名,這座堡壘瑞典殖民者在北美洲的第一個落腳點,也是歐洲人在特拉華河 流域建立的第一個永久性殖民據點[ 29] [ 30]

在隨後的十七年間,共有十二次瑞典遠征自本土出發,最終共有約六百名瑞典人與芬蘭人搭乘十一艘船抵達新瑞典。他們在特拉華河兩岸建立了農場與小型聚落,殖民範圍逐漸擴展至今日的特拉華州、新澤西州 、賓夕法尼亞州 與馬里蘭州 等地。在1643年至1653年間,瑞典殖民地的發展在總督約翰·比約恩松·普林茨 ( 英语 : Johan Björnsson Printz ) 新埃爾夫斯堡堡 ( 英语 : Fort Nya Elfsborg ) 塞勒姆 附近,以封鎖來自英國與荷蘭的船隻。他同時加強軍備與商業設施,為新瑞典的穩定發展奠定基礎,同時,瑞典與芬蘭移民大致與鄰近的荷蘭殖民者及萊納佩 原住民和平共處。

然而,普林茨採取的專制治理方式引發不滿。部分殖民者上書請求改革,卻被視為叛亂,導致普林茨最終返回瑞典。1654年,約翰·瑞辛 ( 英语 : Johan Risingh ) 卡西米爾堡 ( 英语 : Fort Casimir ) 紐卡素 ,由於該堡當時缺乏火藥,瑞典人未發一槍即成功奪下,並將其改名為三一堡(Fort Trinity)。此舉激怒了荷蘭新阿姆斯特丹的總督彼得·斯泰弗森特 (Peter Stuyvesant)。翌年夏天,他率領七艘武裝船艦與三百多名士兵,沿特拉華河反擊。由於人數懸殊,瑞典人無力抵抗,於是先後交出三一堡與克里斯蒂娜堡。至此,瑞典對新瑞典的主權宣告終結[ 29] [ 30]

殖民地落入荷蘭人之手後,瑞典與芬蘭人的影響依然存在。斯泰弗森特允許當地居民以「瑞典民族」自居,自行選擇法庭、維持宗教信仰自由、組織民兵、保有土地所有權並繼續與原住民貿易。這種半自治的體制一直持續到1681年,直到英國人威廉·佩恩 獲得賓夕法尼亞與下游三郡(即今日特拉華州)的特許狀,「瑞典民族」自治才真正結束。雖然新瑞典作為一個獨立殖民地僅存在十七年,但其文化與人口影響在當地延續甚久,許多瑞典與芬蘭移民及後代在新澤西、特拉華與賓夕法尼亞繼續定居。

北美十三殖民地:深紅色代表新英格蘭殖民地,鮮紅色代表中中部殖民地(大西洋殖民地),紅褐色代表南部殖民地。 在西班牙於新世界拓殖一百年後,英格蘭 終於準備踏上殖民北美的道路。西班牙透過征服和掠奪美洲殖民地,為其帶來巨大的財富,使得英格蘭對此垂涎不已。在經歷宗教改革與政局動盪後,1558年,伊麗莎白一世 登基,帶領英格蘭邁入所謂的「黃金時代 」,這段時期的英格蘭政府推行重商主義 政策,伴隨著對外貿易和航海探索的蓬勃發展,藉由國家支持的生產與貿易制度,積極擴張海外市場,為殖民事業提供基礎。

英國的殖民動力在國內多重因素交織下迅速升溫。西班牙的強勢地位引發激烈競爭,而國內貴族財富增加與社會動盪並存,也推動英國對外尋求新的出路。不過,殖民倡議者往往不單以經濟理由為訴求,更披上宗教與道德的外衣。他們宣稱海外殖民乃是實踐上帝旨意的事業,能夠向新世界的異教民族傳播基督信仰 ,進而彰顯上帝、英格蘭與新教 的榮耀。1584年,理查德·哈克盧伊特 在《西方殖民論 ( 英语 : Discourse Concerning Western Planting ) Discourse Concerning Western Planting )中詳列英格蘭殖民的宗教、道德與經濟理由。他援引「黑色傳說」來強調西班牙在新世界的殘暴行徑,並指稱英格蘭殖民將成為對抗天主教異端 的利器,唯有英格蘭介入,美洲方有可能免於西班牙的專制與邪惡。此外,他指出殖民事業將為英國帶來豐厚的經濟回報,不僅可藉由開採資源充實國庫,亦能取得建構強大海軍 所需的原料。更重要的是,哈克盧特主張殖民地可作為收容英格蘭境內無地流民與失業者的社會安全閥,讓貧民得以在新世界重新謀生。

1588年,由於信奉天主教的蘇格蘭女王 瑪麗·斯圖亞特 遭到處決,西班牙國王 腓力二世 動員無敵艦隊 ,企圖摧毀英國海軍 並推翻伊麗莎白女王。雖然英國艦隊規模較小,卻憑藉機動靈活與戰術優勢,在與西班牙艦隊周旋之際成功拖延其行動,使西班牙艦隊被迫轉往荷蘭尋求補給,接著一場突如其來的風暴重創無敵艦隊,使西班牙的入侵計畫徹底失敗。這場災難不僅削弱了西班牙在海上與歐洲的主導地位,還拯救了英格蘭的新教政權,為英國海權的擴張鋪平道路,對世界歷史產生深遠影響。至1600年,英國已整裝待發,準備進一步進入北美大陸,展開屬於自己的殖民時代。从1607年到1733年,英国殖民者先后在北美洲东岸(大西洋沿岸)建立十三个殖民地 [ 31]

維珍尼亞州詹士敦的詹士敦教堂,部分建於1639年,是十三殖民地中由歐洲人所建最古老且仍保存的建築之一。 倫恩樓(Wren Building)位於維珍尼亞州威廉斯堡的威廉與瑪麗學院,是北美最古老的學術建築,建於1695年至1700年間。 然而,英國早期在新世界最成功的行動卻非建設殖民地,而是國家支持下的私掠行動 。伊麗莎白女王授權如約翰·霍金斯 與法蘭西斯·德瑞克 等人從事對西班牙的掠奪 行為,他們襲擊西班牙的船隊與美洲城鎮,這些行動為個人與王室皆帶來可觀利潤。直到1604年,英格蘭國王 詹姆士一世 與西班牙簽署和平協議 ( 英语 : Treaty of London (1604) ) 英西戰爭 。由於海上掠奪行為不再能帶來穩定利潤,英國轉而將重心放在實質殖民上。1606年,詹姆士一世批准成立維珍尼亞公司 ,其名稱即為紀念被尊為「童貞女王」的伊麗莎白一世,期望在新世界發現黃金、白銀與其他貴重資源。

1607年,英國人於維珍尼亞州的詹姆斯河 畔建立詹姆斯敦 ,成為英國在北美第一個成功的永久殖民地。初期的殖民者過於沉迷於尋金夢,對於實際在異域生存缺乏準備與能力。在最初的一年內,由約翰·史密斯 勉力支撐著該定居點的基本運作,但在他於1609年返回英格蘭後,殖民地很快陷入無政府狀態,生命與秩序岌岌可危。直到1616年,詹姆斯敦的情況依然不見起色。自開埠以來,已有約八成移民病死或餓死。整個殖民地幾近毀滅,缺乏可賴以爲生的產業,嚴重依賴當地原住民與英國的不定期補給。正當一切前景黯淡之時,煙草的出現扭轉了局勢。1616年,約翰·羅爾夫 將來自千里達 與圭亞那 的煙草品種進行雜交 ,種植出第一批適應當地氣候的煙草作物。次年,詹姆斯敦將第一批煙草運往英格蘭。這種美洲原生作物在歐洲供不應求,價格居高不下,從此掀起維珍尼亞的煙草熱潮,並逐漸向馬里蘭等地擴展。短短十年間,煙草便成為維珍尼亞的經濟命脈。

煙草的種植為英國殖民提供穩定收入,也吸引更多移民踏上北美,但同時帶來勞動力短缺的問題。煙草的種植需大量人手,而英國本地移民遠不足以支撐需求。為了鼓勵定居與組織管理,維珍尼亞公司於1619年設立「市民院 」,該機構由白人地主組成,象徵殖民地有限的代表制度,也標誌著英國殖民地初期的自治架構。同年,一艘荷蘭奴隸船將二十名非洲人販賣至維珍尼亞殖民地,南方奴隸制度 由此誕生。隨著對勞工的需求攀升,黑奴的進口與使用迅速擴張。然而,詹姆斯敦在發展同時也面對傳染病與當地原住民族的威脅,其中1622年波瓦坦聯盟 對殖民地展開大規模襲擊,使殖民者損失慘重。長年困境使得英王詹姆士一世最終在1624年收回維珍尼亞公司的特許狀,將該地改為皇家直轄殖民地 ,正式納入英國王室管理 之下。

這幅油畫由威廉·哈爾索於1882年創作,描繪五月花號抵達普利茅斯港,象徵清教徒在新世界建立殖民地的歷史時刻。 約1730年的馬薩諸塞灣省首府波士頓 新英格蘭殖民地 ( 英语 : New England Colonies ) 清教徒 ,但清教徒在新英格蘭的政治與宗教領域具有壓倒性的影響力。新英格蘭最初的殖民行動源於清教徒對宗教迫害的逃避。在英國宗教改革(約1530年起)後的百年間,清教徒一直致力於「淨化」英國國教會 ,反對其保留的天主教儀式與架構。1620年,一群分離派清教徒搭乘「五月花號 」原計劃前往維珍尼亞,但途中遭遇風暴,被迫在今日麻薩諸塞州 的普利茅斯 登陸。為建立基本的社會秩序,他們簽署了《五月花號公約 》,自我約束於一套共同的規則之下,奠定了自治政府的基礎。然而,首個冬天他們遭遇嚴寒與飢荒,約有半數人不幸喪生[ 32] 萬帕諾亞格 原住民的協助下,殖民者學會了種植玉米等技術,逐漸在新大陸立足。

當查理一世 於1625年即位後,清教徒在英國的處境惡化,被視為極端與不安分的宗教分子。於是,自1630年至1640年間,約兩萬名清教徒展開「大遷徙」,橫渡大西洋前往新英格蘭,期望在北美建立一個更純正的宗教共同體,暫時離開英國以實現改革理想。普利茅斯殖民地 建立十年後,麻薩諸塞灣殖民地 於1630年正式成立。麻薩諸塞灣殖民地在初期獲得了自治特許,並由創辦人約翰·溫斯洛普 (John Winthrop)出任首任總督,建立起一套具高度自治性的政治體制。然而,這樣的宗教與政治結構亦引發內部爭議。清教徒社會中的異議者如羅傑·威廉斯 (Roger Williams)批評溫斯洛普對原住民的不公對待及宗教上的不寬容,最終於1636年離開麻薩諸塞,創建了基於宗教自由原則的普羅維登斯殖民地 ,即後來的羅德島 。此外,康涅迪格河 流域與今日新罕布什爾 、緬因 沿海地區也陸續出現英國殖民者定居的據點。

與南方的殖民地如維珍尼亞形成對比,新英格蘭的移民通常以家庭為單位遷移。這些移民多屬英國社會的中產階層 ,他們在新大陸所建立的社區往往模仿英國家鄉的結構,形成由自耕農組成的小鎮聚落。由於新英格蘭的氣候寒冷、土地貧瘠且地勢多山,不適合種植需大量勞力的大宗作物,種植園經濟 ( 英语 : Plantation economy ) 水力資源 ,利用河流建設穀物磨坊 與鋸木廠 ,並依託眾多天然港口發展對外貿易。工業中心周邊逐漸形成緊密的村鎮社區,而波士頓 迅速崛起為北美最重要的港口之一,成為新英格蘭的經濟與文化核心。因此,新英格蘭形成了一種基於混合經濟的小型自給自足體系,包括小農經營、木材加工、捕魚、造船及大西洋貿易。然而,新英格蘭的殖民者與原住民族的衝突亦不斷升級。1637年的佩科特戰爭 ( 英语 : Pequot War ) 菲利普國王戰爭 ,皆為該地區最嚴重的武裝衝突。

在17世紀中葉之前,英國對位於維珍尼亞與新英格蘭之間的廣闊區域關注甚少。該地區相較前兩者擁有顯著的自然優勢,中部殖民地 ( 英语 : Middle Colonies ) 切薩皮克灣 地區和新英格蘭更為溫和,且擁有三條重要的可通航河流:薩斯奎哈納河 、特拉華河 與哈德遜河 。早期,瑞典人與荷蘭人在這一地區建立了屬於自己的殖民地,分別為特拉華河畔的新瑞典與哈德遜河畔的新尼德蘭。與荷蘭在全球其他地區建立的大型殖民地相比,新尼德蘭顯得相對次要。然而,荷蘭西印度公司 為了保住該地區毛皮貿易的利益,於1625年在曼哈頓島建立了新阿姆斯特丹。雖然荷蘭政府對定居於新尼德蘭的居民實行宗教寬容政策,但殖民地人口始終稀少,這使其在1650年代至1660年代期間易於受到英國的攻擊。1664年,新尼德蘭正式被英國接管,並更名為「新約克」(即紐約),以紀念查理二世 之弟、出資發動此次遠征的約克公爵 詹姆士二世 。儘管荷蘭人在1667年短暫奪回該地,但最終仍無法保持統治。此後,由於階級與族群衝突,紐約殖民者在1688至1689年的光榮革命 期間對英國當局展開反抗。至十八世紀,擁有荷蘭血統的居民依舊對英國文化同化表現出抗拒,甚至令紐約的英國聖公會信徒抱怨此地「更像一個被征服的外國省分」。

查理二世與約克公爵在獲得新尼德蘭後,希望加強英國對大西洋沿岸的掌控,表面上的目的是為了改善稅收,實際上則是藉由設立專屬殖民地,如新澤西、賓夕法尼亞與卡羅來納群地,用以償還英國國内的政治債務與財務承諾。1664年,約克公爵將哈德遜河與特拉華河之間的土地授予兩位英國貴族,這些地區隨後被劃分為東澤西 與西澤西 兩個殖民地。西澤西的地主之一為威廉·佩恩 。佩恩於1681年創立了賓夕法尼亞殖民地 ,旨在為宗教異見者提供庇護所,包括貴格會 、衛理公會 與阿米什人 [ 33] 費城 在短短數年內迅速崛起,成為中部的商業重鎮。除了貴格會徒聚居城市外,來自德意志 的移民也大批遷入賓夕法尼亞的山地與森林地區,而蘇格蘭-愛爾蘭人 則向西方邊境拓展。

中部殖民地擁有肥沃土壤,使其成為北美主要的小麥 與其他穀物出口地區。此外,茂密的森林資源為木材與造船業提供豐富原料,這些產業在中部地區發展繁榮。賓夕法尼亞在紡織與鐵器製造方面也取得成功,進一步豐富了中部殖民地的經濟基礎與多元結構。

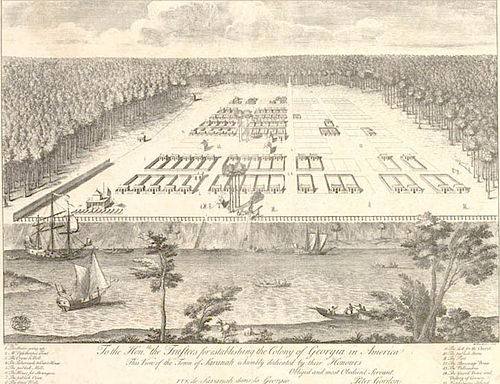

這幅地圖描繪南卡羅來納查爾斯頓的城市格局,由英國地圖師赫爾曼·莫爾於1733年繪製, 描繪18世紀早期喬治亞省首府薩凡納的繪畫作品 英屬美洲的南部殖民地 ( 英语 : Southern Colonies ) 馬里蘭省 、維珍尼亞殖民地、卡羅來納省 (1712年分為北卡羅來納 與南卡羅來納 )以及喬治亞省 。這些地區以農業為主,與新英格蘭和中部殖民地的城鎮化與多元經濟結構形成鮮明對比。南部殖民地的經濟與社會模式奠基於大莊園制度、小農經濟以及大量依賴奴隸的勞動體系。

在維珍尼亞之後,南部第二個成立的英國殖民地是馬里蘭。馬里蘭於1632年由英王查理一世 特許建立,最初旨在作為天主教徒的避難所。查理一世將切薩皮克灣 北端約1200萬英畝的土地授予其好友與政治盟友第二代巴爾的摩勳爵賽西爾·卡爾弗特 。卡爾弗特期望藉由該殖民地獲取財富,同時為英格蘭飽受新教壓迫的天主教徒提供安身之所。在王室天主教傾向的庇護下,第一批由天主教徒與新教徒共同組成的移民團於1633年底離開英格蘭,於1634年3月抵達馬里蘭。這裡的中產階層移民得以獲得相對穩定的土地與機會,馬里蘭憑藉烟草種植迅速繁榮,沒有重蹈維珍尼亞早期遭遇的艱難困境。

1670年,卡羅來納省建立。卡羅來納的建立為查理二世 在東海岸鞏固英國勢力與償還政治、財政債務的重要一環。他將該地賜予八位貴族,即卡羅來納的領主 ( 英语 : Lord proprietor ) 巴巴多斯 殖民地的模式,在南部推動類似的農業發展。1670年,三艘來自巴巴多斯的船隻抵達阿什利河 ( 英语 : Ashley River ) 查爾斯頓 。此舉公然挑戰西班牙對該地的主權聲索。與以烟草為經濟主軸的維珍尼亞不同,卡羅來納擁有更為多元化的出口商品,如稻米 、靛藍 與木材,查爾斯頓成為該地區的重要貿易港口。卡羅來納在1712年正式分為北卡羅來納與南卡羅來納。北卡地區由於與維珍尼亞接壤,早期便有不少移民入駐,並發展出相對獨立的農業社會。而南卡則因沿海肥沃土地與優越港口而發展出大型種植園,成為稻米與靛藍的重要出口地。

1732年,詹姆士·奧格爾索普 建立喬治亞殖民地 ,作為西班牙佛羅里達 的緩衝區及英國境內貧民與前囚犯的改革性安置地[ 33]

描繪1770年波士頓慘案的版畫,由保羅·列維爾創作,英軍向手無寸鐵的殖民者開火,場面血腥震撼,激化美國革命情緒。 描繪1773年波士頓茶葉事件的彩色版畫,民眾喬裝印第安人將茶葉箱投入港口,象徵反抗英國課稅,引發美國獨立運動序幕。 美國革命的直接起因可追溯至七年戰爭 結束後大英帝國對殖民地政策的重大調整。七年戰爭(1756年—1763年)是一場橫跨歐洲、美洲、亞洲與非洲的全球性戰爭,巴黎和约 的签署标志着战争的结束。法国割让其大片北美殖民地于英国及西班牙,其結果使英國獲得前所未有的領土擴張,包括密西西比河 以東的北美大陸與法屬加拿大 ,同時也鞏固了對印度 的控制。然而,這場勝利背後的代價極為沉重。英國的國債 幾乎翻倍,達到年收入的十三倍以上,而帝國疆域的擴張也迫使其承擔起更高的軍事與行政成本,尤其是在北美殖民地西部邊界的防衛上。為了解決這些財政與管理問題,英國政府在1760年代開始實施一系列改革措施,試圖加強對北美殖民地的直接控制,這也引發了殖民地日益激烈的反彈。1763年,王室頒布《皇家公告 》,禁止殖民者越過阿巴拉契亞山脈 定居,以避免與原住民的衝突並減少軍費開支,但許多殖民者曾在戰爭中與英軍並肩作戰,他們認為自己理應有權進入這片土地,對此政策表示強烈不滿,其中反對最強力的是喬治·華盛頓 與富蘭克林 [ 32]

英國國會 進一步嘗試徵稅 以填補戰後財政赤字。1764年通過的食糖法 雖試圖以已有稅項強化執行,但真正引發殖民者大規模反對的是1765年的印花法令 。該法首次對殖民地內部徵收直接稅 ,要求包括報紙、法律文件甚至撲克牌等在內的印刷品 使用附有稅章的紙張,象徵已繳稅。此前殖民地僅繳納進出口關稅 等間接稅 ,從未承受此種直接賦稅,因此普遍認為此舉侵犯其作為英國臣民的基本權利。「無代表,不納稅 」的呼聲迅速席捲北美,引發抗議風潮[ 34] 班哲文·富蘭克林 、小詹姆斯·奧蒂斯 ( 英语 : James Otis Jr. )

1767年,英國再次嘗試通過《湯森法令 》課稅,對鉛、玻璃、茶葉等商品徵收進口稅。雖然這類稅被視為間接稅,但殖民者仍認為該法令是僅針對向殖民地出口的商品而徵收的特殊關稅,目的是單獨從殖民地獲取收入。1768年,英軍為鎮壓抗議者而進駐波士頓,最終釀成1770年的波士頓大屠殺 事件。五位殖民者喪生,其中包括非裔水手克里斯帕斯·阿塔克斯 ( 英语 : Crispus Attucks ) 東印度公司 ,國會於1773年通過《茶葉法 ( 英语 : Tea Act ) 波士頓傾茶事件 」。

英國政府對此作出強硬回應。1774年,國會通過一系列懲罰性法案,包括《麻薩諸塞政府法 ( 英语 : Massachusetts Government Act ) 波士頓港口法 ( 英语 : Boston Port Act ) 不可容忍法案 」,徹底剝奪麻薩諸塞的自治權,並實施軍事管制 。此舉不僅未能孤立麻薩諸塞,反而促使其他殖民地產生更強的集體意識。各地成立通訊委員會 ( 英语 : Committees of correspondence ) 省議會 ( 英语 : Provincial Congress ) 第一次大陸會議 ,為統一應對英國政策展開協調。會議期間通過《殖民者權利宣言 ( 英语 : Declaration and Resolves of the First Continental Congress ) 陪審團審判 等基本保障。最重要的舉措是通過《大陸協定 ( 英语 : Continental Association ) [ 35]

約翰·特朗布爾1819年畫作,描繪《獨立宣言》起草委員會向大陸會議呈交文件 獨立宮是費城歷史地標之一。1776年,第二次大陸會議在此通過並簽署《美國獨立宣言》,正式宣告脫離英國統治。 當第二次大陸會議 於1775年5月再次召開時,麻薩諸塞的戰火早已點燃。1775年4月,列星頓與康科德的交火 標誌著戰事正式爆發。波士頓硝煙四起之時,大陸會議則陷於政策路線的分歧。麻薩諸塞的激進代表,如約翰·亞當斯 、塞繆爾·亞當斯 與約翰·漢考克 ,主張支持當地民兵 ,認為應立即強化軍事行動。然而,來自紐約、新澤西與費城等中部殖民地的代表則持溫和立場,傾向尋求與英國的和解。會議最終達成妥協,決議接管麻薩諸塞民兵,並組建大陸軍 ,推舉維珍尼亞代表喬治·華盛頓 為總司令[ 36] 橄欖枝請願書 》,向英王表達殖民地渴望恢復與母國往日和諧關係的誠意,但當時多數人已意識到,和解的希望日益渺茫。《橄欖枝請願書》於1775年8月13日抵達英國,但尚未遞交前,喬治三世 已於數日前頒布《鎮壓造反與叛亂宣言 ( 英语 : Proclamation of Rebellion )

1776年初,「獨立」成為民間公開辯論的議題。各地市鎮會議紛紛通過支持獨立的決議案。此時,一本名為《常識 》的小冊子迅速改變了社會輿論氣氛,這本小冊子由剛從英國移民到費城的湯瑪斯·潘恩 撰寫,他強烈抨擊君主制度,質疑英國帝國統治的正當性,並寫道:「讓一座島嶼永遠統治一整個大陸,這種想法本身就是荒謬的」。《常識》以簡明語言、聖經典故與激烈措辭吸引了廣泛讀者,在殖民地迅速傳播,對公共輿論產生巨大影響。1776年5月10日,距離正式宣佈獨立尚有兩月,大陸會議通過一項關鍵決議,呼籲尚未建立革命政府的殖民地儘速行動,接管地方政權,並草擬新憲章。此舉實為對英王政府主權的實質否定,可視為大陸會議首次向獨立邁出的正式步伐。6月7日,維珍尼亞代表理查·亨利·李 提出著名的《李氏決議文 》,主張「這些聯合殖民地現在是,並且理當是,自由而獨立的州;它們解除對英國皇室的一切效忠義務,並應完全終止與大不列顛之間的所有政治聯繫」。

1776年7月2日,大陸會議以壓倒性票數通過《李氏決議文》,正式宣布十三個殖民地成為自由、獨立的國家。兩日後,即1776年7月4日,《獨立宣言 》由大陸會議通過並簽署,正式公布於世。該文件由托馬斯·傑斐遜 為主要起草人,強調所有人生而平等 ,享有「生命、自由與追求幸福 」等不可剝奪之權利,並主張政權的正當性建立於人民的同意之上 [ 37] 美國開國元勳 所奉行的共和主義 理念,明確拒絕英國的君主制度 [ 38] 美國獨立日 [ 39]

油畫描繪1776年華盛頓率軍橫渡冰封的德拉瓦河,準備突襲特倫頓 描繪1777年薩拉托加戰役後,英軍將領伯戈因向美軍投降的油畫,象徵美國革命的重要轉捩點與國際支持的開端。 油畫描繪1781年約克鎮戰役後,英軍代表向美法聯軍投降,美國獨立戰爭勝利在望。 美國獨立戰爭始於列星頓與康科德的衝突 ,遠在大陸會議正式宣佈獨立之前[ 40] 圍困波士頓 並迫使英軍撤離。1776年夏,英軍自波士頓南撤後抵達紐約,史上最大規模的英國遠征軍也陸續抵達,其中包括成千上萬的德國黑森傭兵 。紐約不僅具戰略位置,便於控制哈德遜河、孤立新英格蘭地區,亦有大量效忠英王的居民 ,尤其集中於商人與聖公會 教徒之中。英軍總司令威廉·何奥 隨即展開紐約及新澤西戰役 。1776年10月,英軍對布魯克林 與曼哈頓 發起長島會戰 ,並於11月攻佔紐約市,大陸軍傷亡慘重,被迫撤退至新澤西。為扭轉劣勢,華盛頓率軍在聖誕節當晚橫渡特拉華河 ( 英语 : George Washington's crossing of the Delaware River ) 特倫頓 的黑森傭兵,取得戰術勝利,進而在普林斯頓 再下一城,這些小規模但關鍵的勝利,使大陸軍奪得急需的補給並大大提振了士氣,為此前紐約失利帶來轉機。

1777年,大陸軍在紐約北部取得更具決定性的勝利。英軍將領約翰·伯戈因 自加拿大率軍南下,原計劃與威廉·何奥自曼哈頓北上的部隊會合以控制哈德遜河,但何奥未通知柏戈因便轉攻費城 ( 英语 : Philadelphia campaign ) 薩拉托加之役 遭大陸軍擊敗,此役成為戰爭的重要轉捩點。身處巴黎的班哲文·富蘭克林 一直致力爭取法國支援,薩拉托加之勝使法國相信美方勝算提升[ 41] 美法友好貿易條約 》,隨即轉化為軍事同盟,羅尚博伯爵 率領特別遠征軍 抵達美國,將美國獨立戰爭升格為全球戰爭,英法於歐洲與印度同時開戰。何奥在佔領費城期間辭職,由他的副手亨利·克林頓爵士將軍 接任。 1778年,克林頓奉命撤離費城,並將部隊集結在紐約市,以防法美聯軍發動攻擊。英國逐漸意識到歐洲傳統的正面交戰與奪城策略難以適用於北美。華盛頓亦從紐約失利中汲取教訓,認爲未經完善訓練的大陸軍無法與正規英軍正面抗衡,遂轉而採用遊擊式策略 ,避免大規模會戰 ,改以靈活的騷擾與消耗戰 ,維持部隊完整,令戰爭得以持續。

1778年後,英軍將重心轉向南方戰綫 ( 英语 : Southern theater of the American Revolutionary War ) [ 42] 愛國者 間隨即爆發激烈內戰,親人反目的情形屢見不鮮。至1781年,英國已同時與法國、西班牙與荷蘭開戰,國內對北美戰爭的支持迅速減弱。美軍與法軍把握英軍南方戰略的漏洞展開反擊。10月,華盛頓自紐約南下維珍尼亞,意圖包圍英軍南方主力查爾斯·康沃利斯將軍 部隊。康沃利斯正於約克鎮等待自紐約的補給與增援,但法軍艦隊先一步封鎖港口,隨後大陸軍與法軍聯合展開約克鎮圍城戰 ,迫使英軍於同月投降。英軍再度失去一整支部隊,使其戰略陷入崩潰,英國國內也失去戰鬥意志。隨後,英國與法國和西班牙的戰爭又持續了兩年,但北美的戰火基本上停息。1783年9月3日,英國批准了《巴黎條約 》,承認了美國的主權和獨立,美國獨立戰爭宣告結束[ 43]

《邦聯條例》首頁,1777年制定,1781年批准,為《美國憲法》前的首部全國性政府架構文件 油畫描繪1787年《美國憲法》簽署現場,華盛頓居中主持,富蘭克林與漢密爾頓在前 在美國獨立戰爭結束後,十三個州以《邦聯條例與永久聯盟 》為基礎,組建了最初的邦聯議會 。這部條例於1781年正式獲得批准,成為當時美國的基本法 。由於殖民地在反抗英國中央集權統治的背景下獨立建國,《邦聯條例》有意限制中央政府 的權力,邦聯議會被賦予極有限的權力,將更多權力保留給各州。然而,這個剛剛建立的國家很快面臨制度設計上的嚴重缺陷。政府在《邦聯條例》之下無法徵收稅款、無權設立常備軍 ,也無法強制執行全國性法律或推動重要經濟政策[ 44] 貨幣 和管理外交事務,但在實際運作上嚴重依賴各州的配合,也没有任何权力强制要求各州支付拖欠的费用。因此,整個國家在經濟上陷入困境,無法有效償還戰爭債務,也無力推動統一的經濟政策來振興貿易與生產。到1786年,美國面臨國家信用破產的邊緣。

這種鬆散聯盟的弱點在1786年麻薩諸塞州的“謝司叛亂 ”中暴露無遺[ 45] 丹尼爾·謝司 領導農民武裝反抗地方政府的高稅收與債務追繳,最終由本傑明·林肯 將軍臨時向波士頓商人籌資組建志願軍方能平息叛亂,事件突顯出邦聯政府缺乏應對內部動亂的能力,引發人們對國家穩定性的嚴重擔憂。與此同時,西部領土的管理也成為邦聯政府面臨的重要挑戰。1780年代,部分原屬各州的西部土地 被讓渡給邦聯政府,這些地區逐漸組織為聯邦領地 。大量定居者移居至西北地區,促使這些地區日後升格為州 。然而,美洲原住民對於土地被侵佔的不滿日益升高,西北部爆發了一系列衝突,被稱為西北印第安戰爭 。由多個部族組成的西北聯盟 得到英國的秘密支援,而邦聯政府對邊疆定居者的援助卻極其有限,進一步顯示中央政府的無力。

在邦聯制度下,邦聯議會的運作日益癱瘓。由于《邦联条例》规定任何州都拥有对任何提议的否决权[ 46] 安纳波利斯会议 上,来自五个州的代表们决定召开一次全國性制宪会议来讨论对現行制度的修改。1787年5月25日至9月17日,費城會議 在獨立廳 召開,除羅德島州外其餘十二州的議會均派出代表參加。原本的目的在於修訂《邦聯條例》,但隨著會議的進行,代表們決定另起爐灶,擬定一部全新的《美國憲法 》。

新憲法的核心在於建立一個具有實權的中央政府。與《邦聯條例》相比,《美國憲法》不僅設立了總統職位,賦予其行政權與軍事指揮權,還賦予國會徵稅與立法的權力。此外,憲法確立了「三權分立 」的基本原則,將聯邦政府 劃分為立法 、行政 和司法 三大分支,三權完全平等,並且互相制衡,防止權力集中,保障人民的基本自由與法治原則[ 45] 聯邦遊行 ( 英语 : Federal Procession of 1788 ) [ 47] 首屆國會議員選舉 ( 英语 : 1788–89 United States elections ) 首屆總統選舉 ,3月4日正式啟動新政府,由第一屆美國國會 在紐約市召開,美利堅合眾國正式邁入憲政時代。儘管邦聯時期的制度被認為是失敗的實驗,但它提供了重要的過渡經驗,為日後的制度改革與國家整合奠定了基礎。

1790年7月9日,美國國會通過了《定都法案 ( 英语 : Residence Act ) 波托馬克河 畔設立國家首都 ,馬利蘭州與維珍尼亞州共同向聯邦政府捐贈了一塊面積為100平方英里的土地,作為聯邦首都的選址,即後來的華盛頓哥倫比亞特區 。

1789年4月30日,喬治·華盛頓在紐約聯邦大廈宣誓就任美國首任總統 《權利法案》原稿,保障言論、宗教、集會等基本自由,奠定美國公民權利基礎。 美國於1789年舉行首次總統選舉,由選舉人團 一致推舉喬治·華盛頓 為第一任總統 [ 48] 美國政黨制度 的興起,以及國內外政治挑戰的出現與回應。

華盛頓執政期間 的重要成就是成功建立一個獲得全國人民認可的強大聯邦政府[ 49] 財政部長 亞歷山大·漢密爾頓 的主導下,聯邦政府接手各州的戰爭債務,成立美國第一銀行 ,並制定統一的關稅與稅收體系,為國家建立了穩固的財政基礎。為了推動這一系列計劃,漢密爾頓組建了聯邦黨 ,使其成為支持強大中央政府與商業發展的主要政治力量。然而,這種中央集權的趨勢也引發反對聲音。為回應反聯邦派 ( 英语 : Anti-Federalists ) 權利法案 》,作為憲法的修正條文 ,保障言論自由 、宗教信仰 與其他基本權利,這一舉措在一定程度上緩解了社會對政府權力過大的疑慮[ 50] 托馬斯·傑佛遜 與詹姆斯·麥迪遜 聯手成立民主共和黨 ,主張農民利益、分權原則與限制聯邦權力。這場意識形態 的分歧逐漸演變為美國歷史上首次政黨體系,史稱「第一黨系 」[ 51]

1794年,華盛頓政府與英國簽署《傑伊條約 》,旨在修復與前宗主國的外交關係。該條約由漢密爾頓與華盛頓力推,卻遭到民主共和黨的強烈反對。民眾對條約的態度成為選民政治傾向的分水嶺,政黨對立日益激烈。除了政治分歧,新政府亦面臨來自邊疆地區與社會底層的挑戰。西北印第安戰爭與切羅基戰爭 ( 英语 : Cherokee–American wars ) 威士忌暴動 ,則是賓夕法尼亞西部 農民對聯邦政府課徵烈酒稅的不滿之舉,迫使華盛頓親自調派軍隊平息暴動[ 52]

在完成兩屆任期後,華盛頓拒絕尋求連任,開創了美國總統不超過兩屆的慣例[ 53] 約翰·亞當斯 在激烈競爭中 擊敗傑佛遜 當選總統。亞當斯執政時期 ( 英语 : Presidency of John Adams ) 美法關係 惡化,美國進入準戰爭狀態 。聯邦黨趁機通過《外國人與煽動叛亂法 》,試圖壓制共和黨勢力,並在漢密爾頓的影響下擴建軍隊,準備應對法國可能的入侵。然而,亞當斯另辟蹊徑,派遣使節團與法國談判,成功化解危機。此舉導致聯邦黨內部分裂,削弱其政治地位[ 54] [ 55]

1803年路易斯安那購地讓美國領土倍增,橫跨密西西比河以西,奠定西部拓展基礎。 描繪1805年劉易斯與克拉克遠征隊在羅斯谷地與薩利希族會面的油畫作品,由查爾斯·羅素於1912年繪畫 1800年總統選舉 中,湯瑪士·傑佛遜以壓倒性票數擊敗時任總統約翰·亞當斯,象徵民主共和黨全面勝出,同時也是美國政治權力首次在黨派之間移交。傑佛遜的當選支持者被視為「1800年的革命」,不僅因為黨派更替,更因為他代表了對精英統治的挑戰,以及普通白人男性更直接的政治參與。傑佛遜的當選被視為平民政治意識興起的象徵,許多非精英階層視其為草根政治的代言人。他本人亦強調,總統必須獲得全民信任,並視選舉勝利為人民透過理性與和平手段改革政府的結果。他致力證明一個由自由人民主導的政府不會導致混亂,而是能夠帶來持久的團結與秩序。

傑佛遜秉持共和主義理念,崇尚小農經濟,認為獨立耕作者與莊園主才是共和國的基石。他對城市、工廠與銀行存有疑慮,也對聯邦政府和司法機關抱持不信任態度。他嘗試削弱聯邦法院 的權力,然而在首席大法官約翰·馬歇爾 的主導下,最高法院 的職能逐漸明確,特別是在1803年馬伯利訴麥迪遜案 中首次確認法院有權推翻違憲 的法律,此舉為司法審查 制度奠下基礎[ 56] 國債 ,並在首任期內廢除所有內部稅收。這些措施在一定程度上擴大了自由民 的經濟機會。

傑佛遜總統任內最為人稱道的成就是1803年路易斯安那購地 。傑佛遜十分關注美國對密西西比河出海口——新奧爾良 港口的控制,因其對西部農民的農產品出口至關重要。當法國於1800年秘密從西班牙手中重新取得路易斯安那 時,他深感憂慮。由於海地爆發奴隸起義,黃熱病 肆虐,加上歐洲戰爭 壓力,使拿破崙 無力掌控其美洲領地。於是,拿破崙提出以1500萬美元出售整個路易斯安那領地 ,這筆交易使美國獲得密西西比河以西的廣袤土地,讓美國的國土一夕間幾乎倍增,為拓展西部定居 提供了無限潛力[ 57] 劉易斯與克拉克遠征 ,他們繪製地圖、調查資源,並與當地原住民族接觸,為日後的拓荒奠定基礎[ 58]

在外交政策方面,傑佛遜面臨的最大考驗是大西洋上的航行自由問題。英法兩國皆不尊重美國的中立立場,尤其英國強行徵召美國水手進入其海軍,引發極大憤怒。1807年,英軍攻擊美國艦艇切薩皮克號 ,更讓國內爆發戰爭呼聲。然而,傑佛遜選擇採取「和平脅迫」策略,推動《禁運法 》,關閉所有對外貿易港口,試圖迫使歐洲國家尊重美國中立。這項策略引發廣泛爭議。雖然其初衷是以非暴力手段避免戰爭,但實際效果卻重創美國經濟。

1814年英軍焚毀華盛頓特區,包括白宮與國會大廈。 1814年英軍艦隊轟炸美國麥克亨利堡,砲火綿延24小時,《星條旗永不落》的誕生象徵著美國在戰爭中的堅守精神。 1910年畫作,描繪1815年新奧爾良戰役,美軍在安德魯·傑克森指揮下擊退了英軍進攻。 1812年戰爭 是美國歷史上一次關鍵性的衝突,背景源自國際與國內長期積累的矛盾。這場戰爭作爲美国独立后第一次对外战争,不僅是美國與前宗主國的全面戰爭,亦牽涉到原住民聯盟與歐洲列強等多方勢力,反映出年輕的美國在國際舞台上的脆弱與抱負,並成為凝聚美國民族精神的重要事件。1808年,湯瑪斯·傑佛遜卸任總統後,美國國會廢除了先前實施的貿易禁運法案,英國則稍微放寬對美國船隻的限制。儘管禁運政策在國內並不受歡迎,傑佛遜依然相信若有更多時間,和平施壓的策略將能成功。然而,與英國的緊張關係並未隨之消散。

1812年戰爭的起因,主要可歸結為兩組國際問題。第一是自1793年法國大革命 後英法交戰不斷,美國希望在英法戰爭 中維持中立的貿易地位。第二則與殖民與革命時期的歷史延續有關,美國的國家利益與英國帝國在多方面產生衝突,然而英國當局對美方訴求顯得漠視與強硬。多重摩擦最終激化了美國民意。英國海軍不斷侵害美國船隻的中立權,並強徵超過一萬名美國水手投入與拿破崙的戰爭。此外,英國也被指支持中西部敵對印第安部族,試圖建立親英印第安屏障國,以阻止美國西擴[ 59] [ 60] [ 61] [ 62] [ 63] [ 64]

戰爭初期可以分為三個主要階段。第一階段為大西洋戰區,從1812年持續至1813年春,當時英國仍集中兵力對抗拿破崙,因此美國嘗試入侵英属北美 加拿大各省,並派遣初建的海軍出戰英國艦隊。戰爭初期,美國民兵常因不願遠離家園而士氣低落,數次入侵加拿大均以失敗告終。英軍對美國實施嚴厲的海上封鎖,導致商業停滯、國庫破產,新英格蘭地區的不滿進一步升高,甚至出現私下走私援助英國的行為。第二階段是1813年至1814年間,戰事集中於加拿大與五大湖地區,美軍開始取得初步勝利,特別是在伊利湖 與西北領地 戰場,威廉·亨利·哈里森 將軍掌控了伊利湖制海權,並在加拿大擊敗特庫姆塞 領導的印第安聯盟[ 65] 安德魯·傑克森 將軍則在東南部擊潰當地印第安勢力,為美國向中西部拓展掃除障礙。

第三階段主要為南方戰區,1814年初拿破崙的潰敗使英國可將更多軍力投入北美戰場,加強封鎖美國港口。8月24日,英軍突襲華盛頓特區,焚燒白宮與國會大廈 ,重創美國士氣,但在進攻巴爾的摩 時遭遇美軍頑强抵抗。英軍十九艘艦艇對麥克亨利堡 展開長達二十七小時的轟炸,卻未能攻下,目睹這一場景的美國詩人弗朗西斯·斯科特·基 於船上創作詩篇,後來成為美國國歌 《星條旗》的歌詞。北方戰線同樣出現轉機,美軍在紐約州普拉茨堡 的尚普蘭湖戰役 成功擊退英軍入侵。1815年初,傑克森在新奧爾良之戰 中大獲全勝,重挫英軍。雖然此時和平談判已經完成,消息尚未傳達至前線。1815年2月18日,美國正式宣佈勝利,並公佈《根特條約 》內容,戰前邊界得以恢復,戰事告終。在這場混亂且代價高昂的戰爭之後,美國的政治與軍事制度逐步成熟,亦是美國至今為止最後一次被敵對軍隊入侵本土大陸。這場被譽為「第二次獨立戰爭」的衝突,使美國人更加認同聯邦政府地位,強化了國民自豪感[ 66] [ 67]

這幅1896年漫畫描繪「山姆大叔 」象徵美國以門羅主義警告歐洲列強勿干涉西半球,反映美國以武力與道德姿態干涉拉丁美洲事務、擴張勢力的外交立場 此畫描繪1819年費城獨立日慶典,民眾聚集中心廣場,帳篷展示華盛頓肖像與1812年海戰場景。 在1815年新奧爾良戰役的勝利帶來全國性歡欣鼓舞之後,聯邦黨漸漸失去民意支持[ 68] 門羅 等領導人推行土地政策,讓更多公民能夠購地定居並取得選舉權。在他們的領導下,美國新增七個州。至1824年,全國僅有三州仍對投票者設有財產門檻。1816年,隨著聯邦黨逐漸式微,其最後一位總統候選人魯弗斯·金 敗給門羅,從此不再掌控國會或白宮。

為了保護在英國封鎖期間所建立起來的新興工業,共和黨政府也推行了保護性關稅政策。這些政策曾經是聯邦黨的主張,但如今在聯邦黨式微之際,共和黨人主動吸納了這些理念。在這樣的背景下,共和黨漸漸變得包容原本對立的意見,並在詹姆斯·門羅總統於1817年至1825年兩任任期中刻意淡化黨派分歧,推動國家朝向一致與和諧。這一段期間被後世稱為“美好年代”(Era of Good Feelings),象徵著美國政治從第一政黨體制向新格局過渡的時期。同時,總統詹姆斯·麥迪遜與多數共和黨人逐漸意識到,他們先前允許美國第一銀行 倒閉的決定是不明智的,因為該銀行的關閉在戰爭期間嚴重阻礙了軍費與政府資金的籌措。為了修補這一失誤,他們於1816年在外國銀行家的協助下設立了美國第二銀行 ,以穩定美國的國家金融體系[ 69] [ 70] 門羅主義 。這項政策明確表達了美國理想主義的立場,也成為美國對外政策的重要里程碑[ 71]

然而,這段所謂的“美好年代”僅維持了短短十年。門羅總統卸任後,民主共和黨便因支持與反對安德魯·傑克遜的路綫分歧,而分裂成民主黨 以及國家共和黨 (或稱輝格黨),標志著美國政壇進入「第二黨系 」時期[ 69] [ 70]

這幅1819年版畫描繪美國衛理公會露天佈道會,象徵著早期美國宗教復興運動的熱情。 18世紀末至19世紀中葉之間的美國,經歷了一場影響廣泛的宗教復興運動,即「第二次大覺醒 」(Second Great Awakening)。這場由新教徒發起的宗教運動起始於1790年代,並於1820年以後迅速擴展。最顯著的增長發生在浸禮宗 與衛理宗 教會,其傳教士 在此運動中扮演了主導角色。至1840年代,此運動雖已過高峰[ 72] 福音派 教派,而新的宗派亦應運而生。

此一時期的美國正經歷社會急速變動,國民一方面對未來懷抱希望,另一方面亦對變化帶來的道德挑戰感到不安。許多人開始將注意力轉向兩個重要的途徑:靈性復興與社會改革。第二次大覺醒不僅是對18世紀啟蒙理性主義 的反動,也重新喚起了新教徒對信仰與道德責任的熱忱。復興運動將信眾納入遍布全國的宗教共同體之中,並賦予他們傳福音 的使命感。參與者多懷抱著改造塵世社會、實現天國理想的願景,積極參與禁酒、廢奴與婦女平權等改革運動,力求解決各種社會弊病。

政府停止對教會的直接支持後,進一步促成美國獨特的宗教市場化現象。此一變化促使各宗派必須依靠自身吸引信徒、發展教義與組織,其中尤以衛理宗的成就最為顯著。衛理宗信徒在18世紀末尚不足千人,但至19世紀中期已佔全美教會信徒的34%,成為最具規模的教派。1784年,衛理宗領袖脫離英國國教會 ,自組美以美會 (美國衛理公會)。

美國革命時期提出的平等與自由理念,亦滲透至宗教信仰之中,激發了對正統加爾文主義 的神學批判 。在這股潮流下,靈性的平等成為社會民主化的一部分。革命削弱了舊有的社會階層與行為規範,為更平民化的宗教領導與參與方式鋪平了道路。普通信徒,尤其是未受過高等教育的平民,也開始在宗教組織中擔任重要職務,打破了以往神職 精英的壟斷。

然而,隨著宗教復興運動的擴張,原本看似統一的教派亦出現內部矛盾。衛理宗和浸禮宗雖然迅速成長,但也因為對教義、改革、教會治理方式、社會問題(如奴隸制)等方面存在歧見,在1820至1830年代之間接連出現分裂。有些教徒希望教會回歸早期更純粹的福音精神,有些則強調現代社會改革與福音使命的結合。這種動盪環境間接促成了多個新教派的興起[ 73] 巴頓·沃倫·斯通 ( 英语 : Barton W. Stone ) 基督會 、威廉·米勒 的基督復臨安息日會 等。

此幅約1855年石版畫描繪紐約洛克港伊利運河的船閘景象。 1856年巴爾的摩與俄亥俄鐵路公司股票,象徵19世紀中葉交通革命與金融市場的興起,亦反映鐵路在推動美國經濟擴張中的關鍵角色。 19世紀初,美國迅速將工業革命 的技術融入新興的商業經濟中,展開了一場被稱為「市場革命」的社會變革。在之前的18世紀時期,美國的商業發展仍較為緩慢。然而,隨著1793年至1815年間歐洲大陸因法國大革命戰爭 陷入混亂,美國農產品出口大幅增加。1790年,美國出口總額為2,020萬美元,到1807年已增至1.83億美元。雖然美國對外貿易迅速增長,但國內交通不便導致運輸成本高企,嚴重阻礙著經濟的整體發展。1816年,一噸貨物橫渡大西洋只需9美元,但在國内花費相同費用只能夠在陸地上運送30英里。隨著工業革命的到來、蒸汽動力 的廣泛應用,不僅推動了工廠 生產,也成為蒸汽船 與鐵路蒸汽機車 的核心技術,為國內交通網絡的建立提供了基礎,進而重塑整個國家的經濟結構。1812年戰爭結束後,美國迅速推進基礎設施建設。1815年,總統詹姆斯·麥迪遜在年度國情咨文 中強調,由國家出資建設道路與運河的重要性。

紐約州於1825年建成伊利運河 ,這條長達350英里的人工水道連接了五大湖 與哈德遜河 ,進而通向大西洋。農產品得以從內陸快速送至東岸城市,而東部工業產品也能反向供應中西部農民。伊利運河的成功掀起全國運河建設熱潮,俄亥俄州 在1840年前建成兩條從伊利湖通往俄亥俄河 的運河。1807年,羅伯特·富爾頓 在紐約的哈德遜河開通首條商業蒸汽船航線,隨後密西西比河與俄亥俄河上的蒸汽船日益繁盛。至1830年,已有超過200艘蒸汽船在美國內河航行。

美國最早完全由聯邦資金興建的公路是國家公路 ( 英语 : National Road ) 馬里蘭州 坎伯蘭 動工。至1818年,道路已延伸至當時屬於維珍尼亞州 的惠靈 ,並於1830年代穿越俄亥俄州與印第安納州 ,抵達伊利諾伊州的萬達利亞 。該公路促進了俄亥俄河谷及美國中西部 的拓殖與商業發展。大量拓荒者經由此路翻越阿巴拉契亞山脈 西行,各沿線小鎮如坎伯蘭、尤寧敦 、布朗斯維爾 ( 英语 : Brownsville, Pennsylvania ) 華盛頓 及惠靈迅速成長為商業與工業中心。

美國首條長距離鐵路——巴爾的摩與俄亥俄鐵路 於1827年在馬里蘭州動工,一群巴爾的摩商人爲了與當時計劃興建的切薩皮克和俄亥俄運河 競爭而創立了美國第一家鐵路公司,旨在將阿巴拉契亞山脈以西的農產品運送至切薩皮克灣。隨後,費城、波士頓、紐約與查爾斯頓等城市也紛紛投資興建鐵路。1837年經濟恐慌 後,政府對於大規模投資趨於謹慎,儘管如此,公共部門仍持續支持鐵路建設。到1860年,全國鐵路總長已超過三萬英里,構成橫貫東北與中西部的綿密運輸網。

市場革命的另一顯著成果是城市的快速興起與都市勞工階層的形成。1820年,全國僅有紐約 一個城市人口超過十萬;到1850年,包括新建的芝加哥 在內,已有六個城市達此規模。新技術與基礎建設推動了城市擴張。伊利運河確立紐約作為全國經濟重心的地位,水牛城、雪城 和羅徹斯特 都是在運河旁成長起来的城市。蒸汽船則使聖路易斯 與辛辛那提 成為貿易中心,而芝加哥則因成為鐵路交匯點而迅速崛起。賓夕法尼亞州煤礦的開發與蒸汽動力的應用,令製造業重心亦從新英格蘭逐漸轉向中西部。

1848年,自由黨 ( 英语 : Liberty Party (United States, 1840) ) 女性選舉權 的政治主張。翌月,在塞內卡福爾斯 召開了首次婦女權利大會 ,與會者簽署《婦女權利宣言 ( 英语 : Declaration of Sentiments ) [ 74] 第一波女性主義運動 中,伊麗莎白·凱迪·斯坦頓 、露西·斯通 及蘇珊·安東尼 等人成為領袖人物。1850年,斯通與保利娜·賴特·戴維斯 ( 英语 : Paulina Wright Davis ) 全國婦女權利大會 ( 英语 : National Women's Rights Convention ) [ 75]

加州淘金熱時期的舊金山港口景象,遠處可見耶巴布埃納島與伯克利丘陵 此畫由詹姆斯·沃克創作,描繪1847年美墨戰爭期間聖蓋博河戰役,美軍在洛杉磯地區與墨西哥部隊交戰,此役為加州納入美國版圖的關鍵一步。 此地圖呈現1790年至1850年的領土擴張歷程,包含原十三州、路易斯安那購地、吞并德州、俄勒岡協議與墨西哥割讓地。圖像以不同色塊標示各階段擴張。 美國在18世紀末至19世紀間的人口與領土皆迅速擴張,拓荒者不斷將定居邊界向西推進[ 76] [ 77] 西部保留地 [ 78] 印第安人遷移法案 》,授權總統與原住民族簽訂條約,以密西西比河以西的土地交換東部各州的部落領地[ 79] 文明五部落 」在內的原住民族從美國東南部的優良土地上移走[ 80] 切羅基族 的「眼淚之路 」最為著名,16,543名被迫遷徙的切羅基人中,約有2,000至8,000人死於途中[ 80] [ 81] [ 82] 塞米諾爾族 則拒絕遷往西部,並與美軍長期作戰,史稱塞米諾爾戰爭 。

最早在美國西部定居的,是來自新墨西哥 的西班牙人,這些加州居民被稱為「加利福尼奧人 ( 英语 : Californios ) 加利福尼亞淘金潮 吸引了逾十萬名被稱為「49人」的淘金者,使加州人口急速膨脹。至1880年,舊金山 已成為太平洋沿岸 的經濟中心,人口達二十五萬,構成極為多元的社會。自1830年代初至1869年,超過三十萬移民經由奧勒岡小徑 及其支線遷往加州、奧勒岡 及西部其他地區,這些篷車隊 ( 英语 : Wagon train ) [ 83]

「昭昭天命 」是一種認為美國移民注定要向整個大陸擴張、“從大洋到大洋”的觀念。雖然該詞在1845年才正式提出,但其思想可追溯至建國初期。首先,許多美國人相信本國的價值與制度足以支撐其在整個半球的領導地位[ 84] 加勒比地區 )的土地被視為應由美國主導政治與農業改良的地方;第三,天意與憲法共同賦予美國推行救贖與民主化 的使命。這些信念推動許多美國人積極追求民主制度的擴張,即便他們未必使用「昭昭天命」一詞。然而,該觀念並非普遍被接受,溫和派與輝格黨人如亨利·克萊 及亞伯拉罕·林肯 更傾向發展城市與工業,而非擴張農地;民主黨人尤其占士·洛斯·樸克 則強烈支持擴張,並在1844年的關鍵選舉 中勝出。

1845年,國會經過激烈辯論,同意吞併德克薩斯共和國 ,導致與墨西哥爆發戰爭 。美軍多線入侵墨西哥,最終攻佔墨西哥城 並取得決定性勝利[ 84] 瓜達盧佩-伊達爾戈條約 》結束戰爭,民主黨內一度有人主張吞併整個墨西哥,但南方白人反對,理由是墨西哥人口 多為混血,若全數納入將破壞美國作為「白人共和國」的定位[ 84] 取得德克薩斯 及人口稀少的加利福尼亞與新墨西哥。同年,加州發現黃金,吸引大量移民,而聯邦政府為清理土地,對當地原住民族實施了後來被稱為「加利福尼亞種族滅絕 」的政策[ 85]

與此同時,美國與英國透過和平協議劃分奧勒岡地區 奧勒岡領地 [ 86] 鳥糞 作為肥料 的需求促使美國於1856年通過《鳥糞島法 》,允許公民代表國家佔領未被宣稱主權且富含鳥糞的島嶼。依此法律,美國在太平洋與加勒比海共吞併近百座島嶼,截至1903年,其中66座被正式承認為美國領土 [ 87]

這幅這張插圖對比美國內戰前的南北工業發展:北方繁忙的工廠象徵工業化與技術進步;南方的棉田突顯依賴農業與奴隸制度。 自美國獨立戰爭後的前二十年間,美國各州的奴隸制度出現顯著變化。受到革命理念中平等觀念的啟發,加上北方地區對奴隸勞動的經濟依賴程度較低,北方各州陸續廢除奴隸制度,導致自由黑人 ( 英语 : Free Negro ) 上南方 的州份,也開始放寬解放奴隸 的規定,促使自由黑人的比例上升:從1792年不到非白人總人口的百分之一,到1810年已超過百分之十。到1810年,全美黑人中已有13.5%屬於自由人。1807年,雖然當時美國國內已有約四百萬名奴隸,國會仍通過了《禁止進口奴隸法案 ( 英语 : Act Prohibiting Importation of Slaves ) 大西洋奴隸貿易 。

奴隸制度在市場革命中扮演重要角色。至1832年,在價值十萬美元以上的美國公司中,紡織業 占比高達83%。這些以自由勞工為主的工廠卻依賴南方棉花 供應。隨著北方工業擴張,對棉花需求激增,加速南方種植園 制度的發展與奴隸制度的擴張。棉花成為經濟增長的主力作物,出口量由1815年的15萬包增加至1859年的454萬包。1790年至1860年間,約有一百萬名奴隸由上南方輸送至下南方 的棉田。儘管北方聲稱與奴隸制度劃清界線,其工廠對奴隸生產的棉花需求,以及銀行對奴隸制的融資,實際上仍支持著這一體系的延續。

1856年的美國政治地圖,標示了美國自由州與蓄奴州的分布,反映內戰前夕南北分歧的奴隸制度爭議與政治格局。 1848年中葉,美國國内的核心爭議圍繞著奴隸制度的擴張問題[ 88] 廢奴 的人數不多,但多數北方人反對奴隸制度進一步擴張,並希望使其走向消亡[ 88] 賓夕法尼亞廳 ( 英语 : Pennsylvania Hall (Philadelphia) ) [ 89]

奴隸對制度的抗爭既有和平方式,也有暴力行動。加布列·普羅塞 ( 英语 : Gabriel's Rebellion ) 丹麥·韋西 ( 英语 : Denmark Vesey ) 納特·特納 (1831年)與約翰·布朗 (1859年)等人的起義震動南方白人社會,促使南方加強對奴隸的監控並限制自由黑人權利。南方民主黨人 則宣稱奴隸制度對經濟、社會與文化均有益,甚至對奴隸本身也是福祉[ 88] [ 90]

1850年的《妥協方案 》似乎暫時解決了新領土的奴隸制爭議,該方案允許加利福尼亞 作為自由州 加入,同時不對猶他 及新墨西哥 的奴隸制度施加聯邦限制[ 91] 逃奴法 ( 英语 : Fugitive slave laws in the United States ) 密蘇里妥協 》,逃至非蓄奴州的奴隸被視為獲得自由[ 92] [ 93] [ 94] 堪薩斯-內布拉斯加法案 》被廢除。該法案由史蒂芬·道格拉斯 推動,主張以「人民主權 ( 英语 : Popular sovereignty in the United States ) 共和黨 成立。支持與反對奴隸制的移民蜂擁至堪薩斯 ,爭奪投票權,並引發被稱為「流血的堪薩斯 」的小型內戰。至1850年代末,共和黨已掌握幾乎全部北方州及選舉人票,堅持奴隸制不得擴張,並終將自然消亡[ 95]

1857年,最高法院在德雷德·斯科特訴桑福德案 (Dred Scott v. Sandford )中裁定《密蘇里妥協》違憲 ,且自由黑人並非美國公民。此判決激怒北方,並令共和黨擔憂該裁決可能成為進一步擴張奴隸制的工具[ 92] [ 93] [ 94]

這張攝於1863年的照片呈現南北戰爭期間喬治亞州的南軍陣亡士兵遺體,場景來自錢斯勒斯維爾戰役東段的第二次弗雷德里克斯堡戰役。 1865年林肯遇刺,刺客約翰·威爾克斯·布斯在福特劇院向林肯總統開槍,當時林肯正觀賞舞台劇《我們的美國表親》。 亞伯拉罕·林肯 在1860年總統選舉 中勝出後,南方七州於1861年2月8日脫離聯邦,組成以傑佛遜·戴維斯 為總統的美利堅聯盟國 [ 96] 南軍 攻擊南卡羅來納州 的桑特堡 ,南北戰爭 爆發。林肯隨即號召各州民兵 奪回要塞、保護華盛頓特區並維護聯邦[ 97] 特拉華 、馬里蘭 、肯塔基 與密蘇里 留在聯邦,成為邊境州 。戰爭期間,維珍尼亞州 西北部脫離南方,成立新的聯邦州西維珍尼亞 [ 98]

第一次牛奔河之役 使雙方認識到戰爭將漫長而艱苦[ 97] 西部戰場 ( 英语 : Western theater of the American Civil War ) 聯邦軍 在佩里維爾 與夏羅 等戰役取勝,並藉聯邦海軍 ( 英语 : Union navy ) [ 99] 東部戰場 ( 英语 : Eastern theater of the American Civil War ) 麥克萊倫 在半島會戰 未能攻下南方首都列治文 ,被羅伯特·李 在七天戰役 擊退[ 100] [ 101] 北維珍尼亞軍團 在1862年底至1863年初屢獲勝利,但冒險北上進攻賓夕法尼亞 ,意圖奪取物資並削弱北方戰意。

林肯於1863年1月1日頒佈《解放奴隸宣言 》,解放南方指定地區三百萬奴隸。同年7月,蓋茨堡戰役 成為轉捩點 ,李軍被波多馬克軍團 擊敗後退返維珍尼亞[ 102] [ 101] 紐約市的徵兵暴動 。這場暴動由抗議南北戰爭徵兵制度的愛爾蘭裔美國人 發起,並針對該市的自由黑人社群[ 102]

同月,格蘭特將軍 在維克斯堡之役 控制密西西比河,將邦聯一分為二。1864年,威廉·謝爾曼 自查塔努加 南下攻佔亞特蘭大 ,勝利穩定了北方共和黨的選情,幫助林肯贏得連任 。謝爾曼不斷向南方海岸進軍 ,沿途幾乎無人抵抗,南方大片地區遭破壞,無法再為邦聯軍隊提供。格蘭特春季展開消耗戰,逼迫李退至阿波馬托克斯 ( 英语 : Appomattox campaign ) 约翰·威尔克斯·布斯 用枪暗杀身亡 。至6月,聯邦全面控制南方並解放所有奴隸[ 103]

南北戰爭是世界上最早的大規模工業化戰爭 ( 英语 : Industrial warfare ) 鐵路 、電報 、蒸汽船 與批量生產的武器,並動員工廠、礦山與船塢[ 104] [ 104] [ 105]

1869年猶他州普羅蒙托里峰,美國第一條橫貫大陸鐵路完工儀式,中央太平洋與聯合太平洋鐵路代表在鋪設最後一根鐵軌後握手。 自南北戰爭結束延續至1877年的美國,面臨著廢除奴隸制和將前聯邦州重新納入聯邦所帶來的法律、社會和政治挑戰,這個時期在美國歷史上被稱爲重建時期 。林肯總統於1863年提出所謂「百分之十計畫 ( 英语 : Ten percent plan ) [ 106] 安德魯·約翰遜 繼任總統,延續戰後復原的艱難歷程[ 107]

戰爭結束後,美國西部 開始快速開發與移民定居,最初依賴篷車隊與內河運輸,隨後第一條橫貫大陸鐵路 於1869年建成,加速了人員與物資的流動。許多北歐移民在大草原地區 獲得廉價甚至免費的農地,銀礦與銅礦的開採亦推動了西部經濟的興起[ 108] 私有財產 觀念,認為自己依舊可以在土地上自由打獵。為了生存,許多原住民購買槍械,襲擊移民宅地、篷車隊、鐵路以及美國騎兵。與此同時,美國白人大量屠殺原住民賴以為生的野牛 ,數量從1860年的一千五百萬頭急劇減少至1885年的僅兩千頭。原住民被迫遷往貧瘠的土地種植作物,但因不習慣農耕,也無法獲得美國公民 身份。因長期與美軍交戰,使部分土著族群幾近滅絕。至19世紀末,大部分原住民已被趕入保留地 。

在南方,大量黑人剛獲得自由便面臨飢荒與失業的威脅,聯邦政府成立了首個大型救助機構——自由民局 ,由軍方運作,負責提供糧食、住所及其他援助,並接收原奴隸進行安置與協助[ 109] 重建修正案 。1865年的第十三修正案 廢除了奴隸制度[ 110] 第十四修正案 保障黑人平等權利與公民身分[ 111] 第十五修正案 則禁止以種族作為剝奪男性投票權的依據[ 112]

儘管如此,前邦聯成員在戰後頭兩年仍控制著多數南方州政府,直到1866年選舉 ( 英语 : 1866 United States elections ) 共和黨激進派 掌握國會主導權。約翰遜總統主張對前邦聯官員寬待,因而與國會對立,最終遭到彈劾 ,雖然參議院未能以一票之差將其罷免,但他的實際權力已被削弱。在共和黨主導下,國會推動的重建政策包括賦予黑人男性選舉權,並暫時禁止許多前邦聯領袖擔任公職。新的共和黨州政府由自由民、來自北方的新移民(被稱為「提包客 」)以及本地白人南方共和派(被稱為「南方叛徒 」)組成,並獲得駐軍支持。然而,這些新政府被反對者指責為腐敗,並侵犯白人權益[ 113] 白人至上主義 反撲。1867年,三K黨 成立,以暴力手段反對黑人公民權與共和黨統治。尤利西斯·格蘭特總統於1870年實施《三K黨法 》予以鎮壓。然而,1874年前後,白人聯盟 與紅衫軍 等準軍事組織相繼出現,公然以恐嚇與暴力干預黑人投票[ 113] [ 113]

重建時期的結束與具爭議的1876年總統選舉 密切相關[ 97] [ 114] [ 115] 1877年妥協 讓共和黨候選人海斯 贏得總統職位,交換條件是撤走南方所有剩餘的聯邦駐軍,以安撫南方的民主黨人[ 116] 種族隔離制度 。自1890年至1908年間,南方各州透過人頭稅 與讀寫測驗 ( 英语 : Literacy test ) 被剝奪投票權 。種族隔離在吉姆·克勞法 的框架下被暴力地強制執行,成為南方社會的長期現象[ 117]

[ 编辑 ] 1889年俄亥俄州克利夫蘭,洛克斐勒 企業帝國旗下標準石油公司 的設施,象徵當時美國石油業的興盛與工業化規模。 1886年,賓州 匹茲堡 勞倫斯維爾的卡內基鋼鐵公司 ( 英语 : Carnegie Steel Company ) 在美國歷史上,「鍍金時代 」一詞由馬克·吐溫 提出,用以形容19世紀後期美國財富與繁榮急劇擴張,但其背後隱藏著政府普遍貪腐與社會不平等的時期[ 118] 北部 與西部地區 。鐵路業 是最具代表性的增長產業,而各類輕工業、重工業、石油、採礦與金融業的地位也日益重要。工業化 的快速擴張帶動了實質工資的顯著增長,從1860年至1890年間增幅達40%,並惠及日益壯大的勞動階層。到1890年,美國工廠工人的平均年薪已由1880年的380美元上升至584美元,漲幅達59%。同時,聯邦政府亦隨營商環境的轉變制定了相關法律,試圖在經濟擴張的同時維持市場競爭與公平環境。1887年根據《州際商業法 ( 英语 : Interstate Commerce Act of 1887 ) 州際商務委員會 ,以遏止鐵路公司對小型貨主的價格歧視;而1890年的《謝爾曼反壟斷法 》則明確禁止企業壟斷 和托拉斯行爲 [ 118]

在鍍金時代,美國東北部的工業區開始出現了由技術工人組成的工會 ,他們藉由團結來維護專業技能,爭取提升工資和改善工作條件。塞繆爾·龔帕斯 自1886年至1924年間領導美國勞工聯合會 ,協調多個工會共同行動。同時,面對沉重債務與小麥、棉花價格下跌,許多農民投身人民黨 ,期望透過政治力量改善經濟困境,使其一度成爲南方和西部地區的重要政治勢力[ 119] 1893年經濟恐慌 引發全國性蕭條[ 120] 普爾曼大罷工 ,該事件最終由聯邦政府派兵鎮壓,並造成暴力衝突與人員傷亡;參與罷工的尤金·德布斯 後來成為美國社會黨 的領袖,持續推動勞工權益與社會改革[ 121]

1890年代後期,國内掀起了一股關於「自由銀 ( 英语 : 银币自由铸造 ) 貨幣供應 以結束經濟蕭條 [ 121] 金本位 才是挽救經濟之道。在1896年總統選舉 中,保守派共和黨人威廉·麥金利 擊敗支持自由銀的威廉·詹寧斯·布萊恩 ,並在任內恢復繁榮,推行金本位制並提高關稅[ 122] 國民收入 從74億漲到187億美元,換算成1958年幣值人均收入從531美元漲到1011美元,幾乎成長一倍;鋼鐵產量從800噸大幅上升至11200噸,是30年前的14倍。到1900年,美國已成為世界上最強大的經濟體 [ 123] [ 124] 信用合作社 成立,1913年聯邦儲備系統 建立,為金融市場提供了更穩定的運作框架[ 125] [ 126] 經濟大蕭條 爆發[ 123]

然而,鍍金年代並非全然繁榮。一些歷史學者認為,至少在這段時期的部分階段,美國實際上呈現出金權政治 的特徵[ 127] [ 128] [ 129] J.P.摩根 與約翰·D·洛克斐勒 積累了驚人的財富,與此同時,南部地區的貧困現象依然普遍,貧富差距持續擴大,使得財富高度集中問題更為顯著並引發爭議,許多人擔憂國家的平等精神正逐漸流失[ 130] 中產階級 對政治腐敗、效率低下,以及政府無力解決城市與工業化帶來的新問題感到不滿,於是自1890年代起,進步主義 運動應運而生。進步派呼籲對政治、教育、醫療與工業等落後制度進行現代化改革,並透過揭露醜聞的「扒糞」記者 報導,曝光商業與政府腐敗以及城市貧困狀況。他們推動反壟斷法,要求政府監管肉類加工、藥品與鐵路等行業,並推動了四項憲法修正案(第十六至第十九條),分別確立聯邦所得稅 、參議員直選 、禁酒令 與婦女選舉權 [ 131]

1902年美國紐約,移民從渡船碼頭步行至愛麗絲島 。愛麗絲島自1892年至1954年間為美國主要入境口岸,數百萬移民在此接受健康檢查與登記,期盼展開新生活。 在鍍金時代,美國迎來前所未有的大規模歐洲移民潮,為工業化進程提供了充足勞動力,也在許多原本人烟稀少的地區形成多元社群。自1880年至1914年間,移民數量達到高峰,超過二千二百萬人移居美國[ 132] 義大利人 、波蘭人 及東歐猶太人 的比例逐漸上升,而愛爾蘭 與德意志 移民的比重則開始下降。多數新來者為缺乏技能的工人,但很容易就能在礦場、磨坊與工廠找到工作,也有部分為工匠與農夫,在大平原 購置廉價土地定居。貧困、日益擴大的貧富差距與惡劣的勞動條件,加上來自歐洲的社會主義 與無政府主義 思想傳入,促成了美國勞工運動 ( 英语 : Labor history of the United States ) [ 133] [ 134] [ 135]

雖然蓬勃發展的美國經濟需要大量移民勞動力,但社會對於移民的反感情緒卻與日俱增。自19世紀中葉起,移民來源地逐漸由北歐 與西歐 轉向南歐 、東歐 及亞洲 ,這些新移民往往較為貧困,大多不諳英語,且多信奉天主教 或猶太教 。19世紀末,美國社會普遍出現限制移民的呼聲,擔憂外來人口會破壞美國的種族、經濟與道德基礎。從1870年代至1920年代,聯邦政府陸續頒布一系列法律,限制甚至禁止特定群體入境,並藉此管控將加入美國社會的移民類型。批評者認為,這些規範將種族主義 、階級偏見 與族裔歧視 制度化,成為國家政策的一部分。

1875年,加州反華浪潮促使國會通過《佩奇法案 ( 英语 : Page Act of 1875 ) 賣淫 為目的輸入的女性入境,實際上主要針對華裔 女性。1882年5月,《排華法案 》頒布,全面暫停華工 入境,使華人成為首批因種族而遭移民限制的群體,並由此產生「非法移民 」的概念[ 136] 移民法 ( 英语 : Immigration Act of 1882 ) 國家安全 的人士。隨著南歐與東歐移民(如義大利人、猶太人、斯拉夫人 與希臘人 )數量增加,呼籲更嚴格限制的聲音進一步高漲。1885年,為回應美國工人對廉價外勞的抱怨,國會將依勞工契約 由美國雇主引進的外籍勞工 列入禁止入境名單,進一步收緊移民政策。

1898年馬尼拉灣海戰,美國奧林匹亞號戰艦領導亞洲艦隊攻擊西班牙艦隊 1907年維吉尼亞州漢普頓錨地,呈現美國大西洋艦隊以縱隊航行的壯觀場景,最前方為堪薩斯號戰艦 。此畫面紀錄「大白艦隊 」環球航行的起點,象徵美國總統西奧多·羅斯福推動的「炮艦外交」,藉由展示海軍實力來強化國際影響力。 在南北戰爭結束後的數十年間,美國在太平洋、拉丁美洲、中東等地積極推動自身利益,並在對外政策上展現出近似帝國 的姿態。美國的對外擴張,不僅涉及軍事力量,還涵蓋政治、經濟、文化影響力的延伸,在這一時期的美西戰爭 、美菲戰爭 ,以及西奧多·羅斯福 與威廉·霍華德·塔夫脫 的外交方針中得到具體展現。這些行動引發國內關於帝國主義與建國理想衝突的辯論,尤其是在菲律賓問題上爭議尤為激烈。

1898年至1902年間的美西戰爭與美菲戰爭,成為美國對外干預的重要轉折點。長期以來,古巴人民多次試圖從西班牙統治 ( 英语 : Captaincy General of Cuba ) 瓦萊里亞諾·魏勒 ( 英语 : Valeriano Weyler ) 集中營 」政策,強迫大量古巴平民遷入軍事管制區,引發國際關注。時任美國總統威廉·麥金萊 擔憂美國公民與財產安全,於1898年初派遣緬因號戰艦 駛入哈瓦那港 ,然而2月15日晚發生爆炸事件,造成逾三分之二船員喪生。雖然調查原因尚未定論,輿論普遍將責任歸咎於西班牙,雙方談判破裂後,美國國會於4月25日正式宣戰[ 137]

戰爭進展迅速,西班牙軍隊很快潰敗,7月17日失守聖地亞哥·德古巴 ,8月12日雙方停火,12月簽署《巴黎條約 》。條約規定美國取得西班牙的關島 、波多黎各 與菲律賓 ,古巴 則在美國嚴格監督下獨立[ 138] 推翻夏威夷王國 的商人支持下,通過紐蘭茲決議 完成對夏威夷群島 的併吞,獲得珍貴的農業資源與太平洋戰略港口珍珠港 。

1899年初,菲律賓領袖埃米利奧·阿奎納多 就任第一共和國 總統,並與美軍爆發武裝衝突。同年4月,美國國會批准《巴黎條約》,以2,000萬美元換取菲律賓主權。儘管民主黨人威廉·詹寧斯·布萊恩 反對對菲律賓的控制,稱其為帝國主義 [ 138] 游擊戰 與陌生地形讓美軍將之與印第安戰爭 相提並論。羅斯福總統於1902年宣布戰爭結束,但零星抵抗仍持續至1910年代。

在美西戰爭中聲名大噪的西奧多·羅斯福,於1900年當選副總統,並被於1901年因麥金萊遇刺 而繼任總統[ 139] 美國海軍 打造能夠遠洋作戰的「藍水海軍 」,於1904至1907年間建造十一艘戰艦 ,並引入新技術與造船廠建設,以擴展美國海上力量。他主張將夏威夷納入美國勢力範圍,不僅出於經濟與軍事利益考量,也為防範日本擴張威脅西岸安全。羅斯福視美國勢力範圍不僅涵蓋夏威夷與加勒比地區,還包括太平洋大部分地區。當日俄戰爭 改變區域勢力平衡時,他斡旋雙方簽署《樸茨茅斯和約 》,因而在1906年獲得諾貝爾和平獎 。

在西半球,羅斯福奉行「巨棒政策 」,以軍事力量確保美國在戰略要地的主導地位。他持續干預拉丁美洲事務,古巴在1902年名義上獨立 後,美國仍對其實質控制,同時亦維持對波多黎各的統治。1903年,他派遣海軍支持巴拿馬脫離哥倫比亞 ,換取巴拿馬運河區 的控制權。1904年,羅斯福發表「羅斯福推論 」,擴展門羅主義,宣稱美國有權在任何拉丁美洲國家出現行政或財政問題時採取先發制人的干預行動,以維護加勒比與周邊地區的穩定與秩序。這一系列舉措使美國在19世紀末至20世紀初從一個地區性強權轉變為全球性影響力國家,其政治、經濟與軍事干預足跡遍布太平洋、加勒比與亞洲,並奠定其20世紀國際地位的基礎。

[ 编辑 ] 1914年歐洲爆發戰爭 後,美國總統威爾遜 明確宣佈中立,並強調美國必須在“名義與事實上”都保持中立,這一政策獲得大多數國民的支持。然而,在全球經濟聯繫緊密的情況下,「中立」的含義並不明確。美國與英、法兩國的經濟聯繫尤為緊密,兩國從美國獲得的貸款與物資遠超德國。1914年10月,威爾遜批准向交戰國提供商業信貸,隨著戰事擴大,美國愈加難以維持公正立場。與協約國 的貿易與金融往來,最終將美國一步步推向戰爭。雖然德國、英國與法國彼此宣佈封鎖,但美國的軍火與物資出口仍呈繁榮之勢。英國海軍的封鎖 ( 英语 : Blockade of Germany (1914–1919) ) 德國潛艇 的不加警告的無限制攻擊 更為致命。1915年5月,德國擊沉英國客輪盧西塔尼亞號 ,造成逾百名美國人喪生。此事與其他對美英船隻的襲擊激起美國民憤,加強了參戰呼聲。1917年4月4日,美國國會對德宣戰 [ 140]

1917年5月18日,國會通過《義務徵兵法 》,此法避免了南北戰爭時期以繳費免除服役的爭議做法。至1918年夏,約翰·潘興 將軍率領的美國遠征軍 以每日一萬人的速度抵達歐洲,而此時德國已無力補充兵員損失[ 141] 間諜法 》與1918年的《1918年煽動法 ( 英语 : Sedition Act of 1918 ) [ 142]

1918年11月,協約國取得勝利。第一次世界大戰 結束時,已有逾470萬美國男性參軍,其中包括約400萬陸軍 ,60萬海軍 ,8萬海軍陸戰隊 。美國傷亡慘重,超過十萬人喪生,其中約五萬三千死於戰場,其餘多死於疾病。戰爭動員期間,國内許多女性積極加入軍事與民間組織。陸軍與海軍部門允許女性擔任多種行政職務,騰出更多男性進入作戰部隊。約有兩萬五千名護士在陸軍護士團 ( 英语 : United States Army Nurse Corps ) 海軍護士團 ( 英语 : United States Navy Nurse Corps )

1919年巴黎和會 上,《凡爾賽條約 》對德國作出了懲罰嚴厲,而威爾遜則寄望於新成立的國際聯盟 ,並希望在國際事務上占據主導地位。然而,威爾遜在國會關於宣戰權的爭議上拒絕與共和黨妥協,最終參議院否決條約與加入國際聯盟的提案,美國選擇奉行單邊主義 [ 143] [ 144] 十月革命 的餘波引發美國對共產主義 的恐懼,掀起「紅色恐慌 」,並驅逐被視為具有顛覆意圖的外籍人士。

戰爭尚未結束之際,一場新的威脅席捲而來——流感大流行 。雖然在進步時代已推進了醫療設施和醫學的進步[ 145] [ 146] [ 147]

1921年,禁酒探員在芝加哥破壞酒桶。 1920年代的美國,經濟迅速擴張,被稱為「咆哮的二十年代 」。隨著電力的普及與科技的進步,使家庭電器 、成衣 、方便食品 等消費品大量湧入市場。家庭電器的消費額在1919年至1929年間增長逾一倍。亨利·福特 的流水線生產 模式,推動汽車價格降低,讓中等收入家庭也能擁有汽車。至1925年,福特工廠平均每十秒就能生產一輛T型車 。1920年,美國註冊汽車數量為900多萬輛,至1920年代末已激增至近2,700萬輛,美國人的汽車擁有量超過英、德、法、義四國總和。汽車的普及不僅改變交通方式,也催生加油站 、餐館 、汽車旅館 與廣告牌 等產業,並帶動公路旅行 熱潮。

同時,美國電影 在全球電影業中居於領先地位,一些來自中歐與東歐的猶太裔移民及後裔在洛杉磯 附近的好萊塢 創立了好萊塢六大片厰,至1930年代初,隨著拍攝成本上升,少數大型製片公司逐步壟斷了產業。電影已成爲最受美國人歡迎的日常娛樂之一,每週觀影人數從1912年的1600萬攀升至1920年代初的4000萬。廣播電臺 則將音樂傳遞至全國,爵士樂 ——源於新奧爾良非裔社群的美國獨特音樂風格——透過電台與唱片風靡全國,因此這十年也被稱為爵士時代 。

南方的種族關係在此時依舊緊張,暴力事件不斷。大量非裔美國人因「大遷徙 」離開南方,前往北方尋求機會,紐約成為他們的主要目的地之一,哈林區 的黑人居民數量由1910年的9.1萬餘人增至1930年的32.7萬餘人,增幅達257%,同比白人僅增長20%。哈林區的文化活力催生了哈林文藝復興 ,並推動了當時所稱的新黑人運動 。同時,三K黨在1920年代捲土重來,但隨著醜聞與內部分裂,其勢力在1920年代末急劇衰退,至1930年僅剩三萬名成員。

女性在1920年代的政治與社會活動中扮演積極角色。憲法第十九修正案 在1920年通過後,女性獲得選舉權 ,並在貧困、公共衛生與教育等領域推動改革。許多女性早已投身禁酒運動 ,促成憲法第十八修正案 於1920年1月生效,禁止生產與銷售酒精飲品 。其他改革者則倡議降低嬰兒與兒童死亡率、爭取聯邦教育資助,以及推動和平與裁軍。一些人士主張制定保護婦女與兒童的專門法律,而愛麗絲·保羅 與全國婦女黨 則呼籲通過《平等權利修正案 》,取消一切基於性別的法律區別,但該提案最終未能在國會通過。

禁酒令 在1920年實施後,酒類生產與銷售轉入地下,城市中的走私酒 市場逐漸落入幫派掌控,各幫派為爭奪地盤而爆發衝突。紐約的義大利裔走私者逐步組成黑手黨 犯罪網絡。直到1933年,羅斯福總統才推動廢除禁酒令。

1929年經濟大萧条,銀行出現擠兌 經濟大蕭條 與羅斯福新政 是美國政治、經濟與社會史上的關鍵時刻。在整個1920年代,農產品價格不斷降低,工業利潤大幅增長,美國經濟發展得異常繁榮,這波經濟成長還被寬鬆的信貸政策和低利率環境推波助瀾。到了1920年代末,股票 市場泡沫 不斷膨脹,最終在1929年10月29日的「黑色星期二 」崩盤,引發金融恐慌,並暴露多重經濟結構性問題,例如收入不平等擴大、消費需求下降、農村經濟崩潰、投資過度擴張與投機泡沫破裂等因素,共同將美國推入史上最嚴重的經濟危機 。

股市崩盤後,民眾在恐慌情緒下停止借貸 與消費 ,依靠債務推動的工業需求急劇下降,零售業銷售量減少,企業只得裁減員工以降低成本,失業人口激增,使得消費進一步萎縮,形成價格下降與失業惡化的惡性循環。失業率 由1929年的3%暴增至1933年的25%,民間慈善救濟組織無力應對龐大的失業與貧困人口,而胡佛總統 對危機的消極態度,使民怨高漲。在貨幣政策 上,聯邦儲備局 對股市投機的反應過度,選擇提高利率 並收緊信貸。當銀行出現擠提 時,聯邦儲備局亦未履行最後貸款人的職責,而是放任銀行倒閉,進一步加深市場恐慌,導致全國陷入銀行倒閉潮,直到1934年存款保險制度 建立後,這一連鎖危機才得以遏止。

當1932年總統選舉 舉行時,美國已陷入大蕭條第三年,選民以壓倒性票數選出民主黨籍紐約州州長富蘭克林·德拉諾·羅斯福 。羅斯福新政 是一系列影響深遠的長期改革與救濟計畫,包括社會保障制度 、失業救濟與保險 、公共住宅 ( 英语 : National Housing Act of 1934 ) 破產保險 農業補貼 及金融證券監管 [ 148] 公共事業振興署 (WPA)為失業者提供工作機會,青年則可參與平民保育團 (CCC),被安排到聯邦、各州與地方政府的自然資源保育工作。公共工程管理局 (PWA)負責大規模基礎建設,並由各州引入銷售稅 以資助計畫[ 148]

新政奠定了美國現代自由主義 的基礎[ 148] 新政聯盟 ,助力羅斯福在1936年 、1940年 與1944年 成功連任總統[ 148] 第二新政 ( 英语 : Second New Deal ) 瓦格納法 》加強勞工工會力量。至1936年,羅斯福新政享有空前支持度,但保守派勢力依然設下障礙。羅斯福在第二任期試圖藉「法院填塞計劃 」增加最高法院法官以削弱保守阻力,卻以失敗告終。美國經濟在1936年基本復甦,但長期失業問題直到二戰出現後才徹底解決。1939年起,歐洲戰雲壓頂,新政逐漸淡出焦點,戰爭成為國家優先事務。進入1940年代,多數救濟計畫在保守派聯盟 ( 英语 : Conservative coalition ) [ 148]

在大蕭條時期,美國主要專注於國內事務。1930年代,國會通過多項《中立法 》,以避免捲入國際衝突。然而,隨著納粹德國 於1939年9月入侵波蘭 、第二次世界大戰 爆發,國內反納粹情緒逐漸升溫,這一政策開始與現實衝突[ 149] 民主兵工廠 」,承諾為同盟國 提供全面的財政與軍事物資支援,並通過《租借法案 》提供裝備,但暫不派遣作戰部隊[ 149]

1941年12月,日本為削弱美國在太平洋的力量而偷襲珍珠港 ,促使美國輿論全面支持參戰[ 150] 第9066號行政命令 ,將逾12萬名日裔美國人遷往集中營 [ 151] [ 152] [ 153] 英國 、蘇聯 及中華民國 並列為「同盟國四警察 」共同對抗軸心國 ,在歐洲戰場 對抗德國及意大利 ,在太平洋戰場 對抗日本[ 154] [ 155]

戰爭期間,美國向盟軍提供資金、糧食、石油、技術及人力,同時全力動員國內經濟,國內生產總值 大幅增長[ 156] 戰時生產 ( 英语 : Military production during World War II ) 戰時生產委員會 負責經濟動員[ 156] 耐用品 供應稀缺或受嚴格配給 ,工業城市亦面臨住房短缺,物價 與工資受到管制,民眾儲蓄率提高,為戰後經濟成長奠基[ 157] [ 158]

1942年,美國遏止了日本在太平洋戰場的擴張。在失去菲律賓 、珊瑚海戰役 打成平手後,美國海軍在6月的中途島戰役 重創日軍,並在東所羅門海戰 及瓜達爾卡納爾島戰役 取得優勢,使日本南進計畫受挫。美軍隨後奪取新幾內亞 ,並擊退了日本對阿拉斯加阿留申群島的入侵 ,開始進攻日本控制的千島群島 。

在歐洲戰場,美軍於1942年11月投入到北非戰役,隨後在1943年參與突尼西亞戰役 和入侵西西里島 ,於1943年9月入侵義大利 ,義大利法西斯政權崩潰 。1944年6月6日,盟軍發動諾曼第登陸 ,在法國開闢第二戰線,隨後在諾曼第戰役 中逐步將德軍逼退。盟軍於法國南部發動龍騎兵行動 ,迫使希特勒下令撤出諾曼第。1945年,羅斯福逝世,由杜魯門 繼任總統。西線聯軍在會師柏林前停下,讓蘇聯紅軍 完成攻佔柏林 的任務。納粹政權於5月正式投降 ,歐洲戰爭結束 。

在太平洋戰場,美國實施「跳島戰略 」直逼日本本土 。收復菲律賓的過程中爆發歷史上最大規模的海戰——雷伊泰灣海戰 [ 159] 曼哈頓計畫 ,秘密研製原子彈 [ 160] 首次試爆 成功[ 161] 馬里亞納群島戰役 後控制馬里亞納群島 並建立基地,便利了對日本本土的戰略轟炸 ,並在硫磺島 與沖繩島戰役 中獲勝[ 162] 登陸日本本土 ,但最終於8月在廣島與長崎投下原子彈 ,迫使日本投降 ,二戰全面結束[ 163] [ 164]

戰後,美國對日本實施軍事佔領 ,並佔領了德國部分地區 [ 165] 菲律賓獨立 [ 166] 核武器 再未被使用,主要強權之間進入相對穩定的「長久和平 ( 英语 : Long Peace ) 冷戰 的競爭隨即展開[ 167]

1969年,美國太空人在月球上豎起國旗 美國儘管在二次大戰中付出沉重代價,但由於美國本土未曾遭战火波及,在戰勝國中損失相對較小。二戰結束後的數十年間,美國在經濟、政治、軍事、文化與科技領域成為全球具有深遠影響的力量。戰後,美國與蘇聯並列為世界兩大超級強國 。1945年,美國參議院批准加入新成立的聯合國 ,象徵著美國從二戰前的孤立主義 轉向積極參與國際事務[ 168] 聯合國安全理事會 的核心[ 169] 中央情報局 (CIA),以加強全球情報與戰略運作。

戰後的美國外交 以重建歐洲並遏制由蘇聯代表的共產主義 擴張為核心目標。冷戰時期的外交戰略建立在支持西歐與日本的基礎上,並採取「圍堵政策 」以防止共產主義擴散[ 170] 杜魯門主義 正式被提出,美國向希臘 與土耳其 提供軍事與經濟援助,以防止巴爾幹地區 落入共產勢力之手[ 171] [ 167] 馬歇爾計畫 」取代零散的援助措施,向西歐注入巨額資金,消除貿易壁壘,並建立現代化的企業與政府的管理制度[ 172] [ 172]

1949年,美國打破長期不在和平時期締結軍事同盟的傳統,主導成立北大西洋公約組織 (NATO),以集體防禦制衡蘇聯[ 172] 華沙公約組織 作為回應,並形成以「鐵幕 」為象徵的東西方對立[ 172] 試爆核武器 ,核戰風險急劇升溫,但由於「相互保證毀滅 」的威懾,雙方避免直接爆發核戰 ,轉而在全球展開代理人戰爭 ,彼此間不正面交鋒[ 172]

1950年代,美國在亞洲先後介入韓戰 和越戰 ,並在第三世界 推翻多個左翼政府 以阻止共產影響擴張,其中包括1953年伊朗政變 與1954年危地馬拉政變 [ 170] 麥卡錫主義 」在參議員約瑟夫·麥卡錫 領導下展開,廣泛調查並指控政府與商界的共產滲透。好萊塢成為眾議院非美活動調查委員會 的重點對象,同時,同性戀群體也在「薰衣草恐慌 ( 英语 : Lavender Scare ) [ 173]

1952年,德懷特·D·艾森豪威爾 在總統選舉 中以壓倒性優勢勝出[ 174] 戰略轟炸機 與洲際飛彈 等先進科技[ 175] 空軍 發展。1953年史達林去世 後,艾森豪威爾致力於改善與蘇聯的關係。在國內,他終結了麥卡錫主義,擴大社會安全制度,並在任內促成兩黨合作,維持了相對穩定的治理局面[ 175]

戰後經濟自1948年後持續繁榮,美國進入長期的經濟高峰期 。到1950年代中期,約六成美國人達到中產階級 生活水準,比起在1928年至1929年間僅有約三成大幅增加。1947年至1960年間,美國勞工的實質平均收入增幅與此前半個世紀的累計增長相當。經濟條件使得大多數家庭能夠負擔寬裕生活與生育較多子女,形成了1945年至1964年間的嬰兒潮 。同時,大批美國人從市中心遷入市郊社區 ,改變了城市與人口分布格局[ 176]

1954年,美國最高法院在布朗訴托皮卡教育局案 中裁定公立學校種族隔離違憲。1957年,當九名非裔學生 在阿肯色州 小石城中央高中 ( 英语 : Little Rock Central High School ) 第101空降師 維持秩序,保障學生安全。自1950年代後期起,全美特別是南方的制度化種族歧視 ,受到日益壯大的民權運動 挑戰。羅莎·帕克斯 與馬丁·路德·金 領導了蒙哥馬利公共汽車抵制運動 ,反對種族隔離。儘管面臨多次暴力威脅,他們堅持抗爭一年,直至最高法院命令該市取消巴士上的隔離制度。

1957年,蘇聯成功發射史上首枚人造衛星 ,發射該衛星的R-7火箭 具備將核彈頭投送至美國上空的潛在能力,引發美國社會對蘇聯軍事與科技優勢的憂慮,即史普尼克危機 ,並由此開啟太空競賽 。艾森豪威爾於1958年成立美國太空總署 (NASA),並大規模增加聯邦對科學教育與研究的支持,以提升美國在科技與太空探索領域的實力[ 177]

加油站外大排長龍的車隊,1979年,美國馬里蘭州 1960年,約翰·甘迺迪 當選美國總統,其任期內,美國在太空競賽中加快步伐,越南戰爭的介入程度加深,並先後發生豬灣入侵 與古巴飛彈危機 。1963年11月22日,甘迺迪遇刺身亡 ,林登·詹森 繼任總統[ 178] [ 179] 偉大社會 」計畫[ 180] 聯邦醫療保險 、擴展社會福利、為各級教育提供聯邦資助、支持藝術與人文發展、推進環保行動,以及一系列扶貧政策 ( 英语 : War on poverty ) [ 181] [ 182]

非暴力民權運動人士持續組織直接行動,如1963年的伯明罕運動 與1965年的塞爾瑪至蒙哥馬利遊行 ( 英语 : Selma to Montgomery marches ) 洛文訴維珍尼亞州案 1963年華盛頓大遊行 相呼應,一系列立法如1964年《民權法案 》、1965年《選舉法案 》與1968年《公平住房法》相繼通過,終結了合法化種族隔離的吉姆·克勞法 [ 183] 美國印第安運動 (AIM)成為活躍的抗爭組織。墨西哥裔 農民工人領袖塞薩爾·查韋斯 則在1960年代開始組織加州低薪農工,最終成立全美首個成功的農場工人工會——美國農場工人聯合會 ( 英语 : United Farm Workers ) [ 184]

冷戰背景下,美國深陷越南戰爭,美軍傷亡人數不斷增加,大衆對戰爭的厭惡加劇了國內原有的社會運動力量。女性主義 與環保運動 逐漸成為重要政治力量,民權保障亦持續推進。1960年代末至1970年代初的反主流文化浪潮 ,使社會在「文化戰爭」中更加分裂,但同時帶來更自由的社會觀念[ 185] 嬉皮士文化 。嬉皮士提倡和平、愛與與自然和諧共處,反對越戰與傳統價值觀,批評政府對公民的權益的限制、大公司的貪婪、傳統道德的狹窄和戰爭的無人道性,崇尚迷幻音樂 、非傳統宗教、嬉皮時尚及集體生活,他們常參與音樂節與抗議活動,成為當時反文化的象徵。1960年代出現的美國新左派 ,主要由年輕知識分子與學生組成,代表組織有「學生爭取民主社會 ( 英语 : Students for a Democratic Society )

對種族融合進展的失望,催生了如「黑人權力 」等更激進的政治潮流[ 186] 愛之夏 」,以及伴隨全國性騷亂的「漫長炎夏 ( 英语 : Long, hot summer of 1967 ) 底特律騷亂 是美國歷史上最多人死亡的暴動事件之一。1968年,馬丁·路德·金遇刺 [ 187] 石牆暴動 則成為現代美國同性戀權利運動 的開端[ 188]

女性地位不平等的問題在1960年代引起廣泛關注。1963年,貝蒂·弗里丹 出版暢銷書《女性的奧秘 》,批判美國文化 中將女性價值侷限於妻子、母親與家庭守護者的觀念。1966年,弗里丹與他人創立全國婦女組織 ( 英语 : National Organization for Women ) [ 189] [ 190] [ 191] 平等權利修正案 》被提交國會討論,但最終因保守派動員而遭否決[ 191] [ 192] 薪酬 、就業 教育 、信貸 ( 英语 : Equal Credit Opportunity Act ) 禁止懷孕歧視 ( 英语 : Pregnancy Discrimination Act ) 配偶虐待 與婚內强奸 定為犯罪,最高法院裁定憲法第十四修正案的平等保護條款 適用於女性。社會觀念逐漸接受兩性平等。1973年,最高法院在羅訴韋德案 中裁定墮胎為基本權利 ,此議題至今仍是美國社會的爭論焦點。

理查德·尼克遜 於1969年至1974年擔任美國總統,其內政多延續新政 與「偉大社會」時期的政策[ 179] [ 193] 新聯邦主義 ( 英语 : New Federalism ) 補充保障收入 ( 英语 : Supplemental Security Income ) 首個平權行動計畫 ( 英语 : Revised Philadelphia Plan ) 環境保護局 ,並促成包括《清潔水法 ( 英语 : Clean Water Act ) [ 194] 滯脹 現象,成為1970年代經濟困境的開端。国内反戰運動 高漲,其中肯特州立大學的反戰示威 遭到國民警衛隊鎮壓成為了整個反戰運動的最高潮。

在外交上,尼克遜任內最重要的成就之一是開啟與中華人民共和國 的外交關係 ,並在美蘇之間利用彼此的不信任推行緩和政策 [ 193] 反彈道飛彈條約 》與第一輪戰略武器限制談判 (SALT I)。同時,他推動「越南化 ( 英语 : Vietnamization ) 南越 承擔,並於1973年簽訂和平協議 ,促成美軍撤離及戰俘釋放,結束了美國在越南的直接軍事介入,這場戰爭共奪去58,000名美國士兵的生命。

1969年,尼克遜在任內見證了美國太空計畫的高峰——阿波羅11號 於7月20日成功登陸月球 ,尼爾·阿姆斯壯 與巴茲·艾德林 完成登月行走,並與尼克遜通話,象徵美國在太空競賽中取得重大勝利。然而,尼克遜的政治生涯最終因水門事件 而終結。該事件涉及他掩蓋手下人員闖入民主黨全國委員會 總部的行動,曝光後引發廣泛政治風暴,嚴重削弱其政治支持。面對彈劾威脅與政治基礎瓦解,尼克遜於1974年8月9日辭職,成為首位主動辭職的美國總統,由副總統傑拉德·福特 繼任[ 195]

1974年理查德·尼克遜因水門事件辭職後,副總統傑拉德·福特繼任總統。1975年4月30日,四三〇事件 標誌著越南戰爭正式結束。美國在戰爭後期已逐步撤軍,但失敗的結果對國內士氣與外交信譽造成深遠影響。戰後,美國在中美洲 的薩爾瓦多内戰 與危地馬拉内戰 等支持右翼分子,反制左翼武裝;在南美洲,則支持阿根廷 與智利 等國的軍事獨裁 ,參與由智利獨裁者奧古斯托·皮諾切特 推動的「兀鹰行动 」,針對流亡政治異議人士展開跨國暗殺行動[ 196] [ 197] [ 198]

福特任內,美國亦面對嚴峻的經濟困境。1973年爆發的第一次石油危機 源於中東戰爭 後石油輸出國組織 的禁運,油價從每桶不到3美元飆升至超過13美元,並導致美國出現汽油配給制。能源價格上漲與製造業競爭力下降,使美國經濟陷入停滯與通脹並存的局面[ 199] 能源政策與節約法案 ( 英语 : Energy Policy and Conservation Act ) 戰略儲備石油 (SPR)制度,但福特在應對經濟衰退與國內信任危機方面成效有限,為日後的選舉落敗埋下伏筆。

1976年,民主黨籍的吉米·卡特 當選總統,帶著改革與誠信形象上台[ 200] 以色列 與埃及 簽署《戴維營協定 》,為中東和平進程 邁出重要一步。然而,1979年伊朗 爆發伊斯蘭革命 ,親西方的巴列維王朝 被推翻,新政權與美國關係急劇惡化。同年11月,伊朗學生衝入美國駐德黑蘭大使館,扣押66名美國人為人質,引發長達444天的伊朗人質危機 ,重創卡特的支持度。

在經濟方面,卡特任內爆發第二次石油危機 ,肇因於伊朗革命與隨後的兩伊戰爭 ,導致原油供應銳減,油價從每桶14美元漲至35美元。能源價格飆升進一步推高通脹與失業率,美國經濟再度陷入衰退。雖然卡特推動能源節約與經濟改革,但在高通脹、高失業與國際局勢動盪的壓力下,政策成效有限。1980年大選 中,卡特敗於共和黨候選人朗奴·列根 [ 201]

隆納·雷根 於1980年當選美國總統,並在1984年以壓倒性優勢 連任[ 202] [ 203] 保守主義 為核心,推行被稱為「雷根經濟學 」的新自由主義 政策,主張透過減稅、縮小政府規模及放寬對商業的管制來刺激經濟增長。1981年頒布的《經濟復甦稅法 ( 英语 : Economic Recovery Tax Act of 1981 ) [ 204] [ 205] [ 203] [ 206] [ 179]

上任初期,美國經濟陷入1981至1982年的衰退 ( 英语 : Early 1980s recession ) [ 207] [ 208] 無家可歸者 ( 英语 : Homelessness in the United States ) 貧富差距 問題亦日益嚴重[ 209] [ 210]

在國內治安方面,隨著製造業外移,部分城市貧困加劇,毒品交易盛行,並引發霹雳可卡因 流行與犯罪率上升。雷根政府擴大「毒品戰爭 」[ 211] 毒品犯罪刑罰 ,導致監禁人口 ( 英语 : United States incarceration rate ) 艾滋病危機 ,政府反應遲緩,甚至禁止發佈可靠資訊,間接造成感染率攀升[ 212] [ 213]

外交與軍事上,雷根推動大規模軍備擴張,造成財政赤字增加。1983年入侵格林納達 與1986年轟炸利比亞 在國內廣受支持,但對尼加拉瓜反政府武裝康特拉 的援助,卻因伊朗門事件 引發爭議[ 214] 星球大戰計劃 ,企圖建立導彈防禦 系統,蘇聯認為此舉違反1972年的《反彈道飛彈條約》,並可能使美國獲得重大軍事優勢,因此一度中止裁軍談判[ 215] 戈爾巴喬夫 自1985年至1988年間舉行四次高峰會,成功緩和緊張關係,並於1987年簽署《中程飛彈條約 》。雷根任內的政治重整與經濟復甦,使其成為20世紀末美國政治史上最具影響力的總統之一。

喬治·赫伯特·沃克·布殊 (老布殊)於1989年就任美國總統。他在冷戰結束的關鍵時刻,成功引導美國與蘇聯進入新的關係階段。同年,美國對巴拿馬展開軍事行動 ,推翻獨裁者曼努埃爾·諾列加 。1989年12月3日,就在柏林圍牆倒塌 的幾周之後,布殊與蘇聯領導人戈爾巴喬夫在馬耳他峰會 上共同宣布冷戰結束。隨後,布殊與西德總理 赫爾穆特·科爾 密切合作,克服蘇聯的顧慮,推動德國統一 。1991年蘇聯解體 ,美國成為唯一的全球超級強權。

蘇聯解體後,美國在國際事務中的干預並未減少。老布殊政府在1990年因伊拉克入侵科威特 ,組建國際聯軍發動波斯灣戰爭 ,最終迫使伊拉克撤出科威特,結束其併吞行動。此外,除了入侵巴拿馬事件外,老布殊時期美國亦介入索馬里內戰 、波士尼亞戰爭 與克羅地亞獨立戰爭 中的衝突。國內方面,洛杉磯於1992年因警察暴力 事件爆發大規模騷亂 ,引發種族與社會矛盾的激烈反應。

1992年,民主黨人比爾·克林頓 當選總統。他的執政時期恰逢資訊年代 帶來的經濟機遇,互聯網 的普及創造了大量新商業模式與就業機會[ 216] 海地 與科索沃 等地展開軍事行動,以推動地區穩定與人道干預[ 217] [ 218] 1994年中期選舉 ( 英语 : 1994 United States elections ) 共和黨革命 」,並提出「與美國有約 ( 英语 : Contract with America ) [ 219] [ 220] 紐特·金里奇 成為眾議院議長,推動共和黨採取更具對抗性的政治言論[ 219] [ 221] [ 222]

1995年奧克拉荷馬城爆炸案 發生後,克林頓展現的領導力使其支持率上升[ 223] 桃色醜聞 。1998年,眾議院以其在與白宮實習生莫妮卡·萊溫斯基 關係事件中涉嫌作偽證 為由,對他提出彈劾 ,但最終參議院宣告無罪而未迫使其下台[ 224]

2000年3月,納斯達克指數 在5個月內飆漲一倍,升上5135.52點歷史高位,但隨後的互聯網泡沫破裂 使大量科技公司股價暴跌[ 225] 總統大選 在共和黨候選人喬治·沃克·布殊 與民主黨候選人艾爾·高爾 之間極為膠著,佛羅里達州的重新計票爭議 引發全國關注[ 226] [ 227]

總統布希和夫人蘿拉在911恐怖攻擊事件後到世界貿易中心 遺址視察。 喬治·沃克·布殊 (小布殊)於2001年1月就任美國總統,不久便面臨震驚世界的九一一恐怖襲擊 。2001年9月11日,19名阿爾蓋達組織 成員劫持四架商用客機,分別用作自殺式攻擊 。兩架客機撞入紐約市世界貿易中心 的雙子塔,另一架則撞擊位於維吉尼亞州阿靈頓 的五角大廈 。第四架班機在乘客與機組人員奮力奪回控制權後,墜毀於賓夕法尼亞州一處空地。世貿中心所有建築部分或全部倒塌,周邊地區遭受嚴重破壞,下曼哈頓 籠罩在有毒塵埃中。此次襲擊共造成2,977人死亡,成為史上最致命的恐怖襲擊 。

九一一事件發生後,小布殊於同年9月20日宣布展開反恐戰爭 。2001年10月,美國與北約部隊入侵阿富汗 ,推翻了庇護基地組織及其領袖賓·拉登 的塔利班政權 [ 228] 巴基斯坦 ,開啟了長期的全球追捕行動 ( 英语 : Manhunt for Osama bin Laden ) [ 229] 愛國者法案 》擴大了政府監控通訊的權力,並取消聯邦執法機構之間情報分享的法律限制[ 229] 關達那摩灣 設立拘留營 ,無限期關押海外被捕的恐怖分子嫌疑人,引發關於人權與國際法 的爭議[ 230] [ 231] [ 232] 國土安全部 亦於此時成立,負責統籌聯邦反恐事務[ 229]

2003年3月,美國以伊拉克領導人薩達姆·侯賽因 擁有大規模殺傷性武器 為由,發動對伊拉克的入侵行動 [ 233] [ 234] 法國 和德國 表示反对。然而,戰後調查發現關於大規模殺傷性武器情報並不準確。此次戰爭推翻了伊拉克政權並俘獲侯賽因 ,但也引發國際間的大規模抗議 ,並在國內逐漸失去支持[ 235] [ 236] 波蘭 和捷克 等加入歐盟 和北約。

2005年,颶風卡特里娜 重創紐奧良 ,城市防洪堤潰決,造成約1,800人喪生,並引發對政府救災效率的廣泛批評。2007年,面對多年來伊拉克反抗勢力 ( 英语 : Iraqi insurgency (2003–2011) ) 增兵戰略 ( 英语 : Iraq War troop surge of 2007 ) [ 237]

2008年,美國陷入嚴重的經濟衰退,即「大衰退 [ 238] [ 239] 房地產市場崩盤 ( 英语 : 2000s United States housing market correction ) 次貸危機 、油價飆升 ( 英语 : 2000s energy crisis ) 汽車產業危機 、失業率攀升,以及自大蕭條以來最嚴重的環球金融風暴 。2008年9月,雷曼兄弟 破產引發市場恐慌,威脅整體金融體系穩定[ 240] 不良資產救助計畫 ( 英语 : Troubled Asset Relief Program ) [ 241] [ 242]

巴拉克·奧巴馬 於2008年當選 美國總統[ 243] [ 244] 美國復甦與再投資法案 》[ 245] 消費者汽車回收補助法 ( 英语 : Car Allowance Rebate System ) [ 246] 多德–法蘭克方案 》以加強金融監管[ 247] [ 248] 患者保護與平價醫療法案 》(俗稱「奧巴馬健保」),旨在提高美國健保覆蓋率並減少人民在醫療費用的開支[ 249] [ 250] [ 251] [ 252] 佔領運動 與茶黨運動 等新的政治潮流[ 253]

2009年,奧巴馬頒布行政命令禁止酷刑[ 254] [ 255] 海外秘密監獄 ( 英语 : CIA black sites ) [ 256] [ 257] [ 258] [ 259] 撤出伊拉克 ( 英语 : Withdrawal of United States troops from Iraq (2007–2011) ) [ 260] 開始撤軍 ( 英语 : Withdrawal of United States troops from Afghanistan (2011–2016) ) 介入利比亞內戰 [ 261] 美軍海豹部隊 在巴基斯坦行動中擊斃基地組織首領賓·拉登 。雖然基地組織在阿富汗接近瓦解,但其分支仍活躍於也門 等地,美方加強使用無人機 追捕領導層[ 262] [ 263] 派遣部隊 ( 英语 : Operation Observant Compass ) 聖靈抵抗軍 [ 264]

2012年,奧巴馬成功連任 ,但國會僵局依舊[ 265] 政府停擺 [ 266] 康涅狄格州 桑迪胡克小學槍擊案 造成重大傷亡,奧巴馬推動的槍枝管制改革未能通過[ 267] 2013年波士頓馬拉松爆炸案 造成三死逾260傷[ 268] 巴黎氣候協定 》,表明參與國際應對氣候變化的承諾。同年,美國在尼日爾 展開反恐行動 ( 英语 : US military intervention in Niger ) [ 269] 伊斯蘭國 ,該計畫於2014年公開並擴大執行[ 270] 聖伯納迪諾槍擊案 [ 271] [ 272] [ 273] 大規模軍事行動 ( 英语 : US-led intervention in Iraq (2014–2021) ) [ 274] [ 275] [ 276]

在國內社會議題方面,雖然美國經濟逐步恢復,但奧巴馬任內出現空前的政治對立,種族矛盾和黨爭日益加劇。2014年,密蘇里州 弗格森市 非裔青年邁克爾·布朗遭白人警察開槍擊斃 ,而大陪審團決定不起訴該警察,引發2014至2015年的大規模抗議與騷亂[ 277] 不問,不說法案 》,使同性戀者可以公開身份在軍隊服役[ 278] 美国诉温莎案 承認同性婚姻的聯邦法律地位,並在2015年的奧貝格費爾訴霍奇斯案 中裁定同性婚姻在全國合法化[ 279] [ 280]

當勞·特朗普 在2016年总统选举 中,在普選票較少的情況下但憑藉選舉人票的優勢當選第45任總統[ 281] 聯邦調查局 ( 英语 : Crossfire Hurricane (FBI investigation) ) 國會展開調查 ( 英语 : Senate Intelligence Committee report on Russian interference in the 2016 United States presidential election ) 干預選舉 以助特朗普勝出,並調查其競選團隊與俄羅斯官員是否有勾結。2019年的《穆勒報告 》結論認為俄羅斯確實試圖協助特朗普,但未發現「明確」勾結的證據[ 282] [ 283] [ 284]

特朗普任內主張「美國優先 」政策,對庇護申請者施加更多限制,推動擴建美墨邊境牆 ,並禁止七個以穆斯林為主的國家移民入境 。特朗普的多項政策遭司法挑戰[ 285] [ 286] [ 287] [ 288] 貿易戰 [ 289] 減稅與就業法案 》,並使美國退出《巴黎氣候協定》。2018年,政府實施將非法入境家庭分離 的政策,引發公眾強烈反彈而最終取消[ 290] [ 291]

在此期間,美國政治極化 加劇[ 292] [ 293] [ 294] #MeToo運動 揭露職場性騷擾 與性侵指控[ 295] [ 296] [ 297] Black Lives Matter ”運動因多起非裔人士遭警方擊斃事件而獲廣泛支持[ 298] [ 299] [ 300] [ 301] 2017年女性大游行 是美國史上最大規模的抗議之一[ 302] 2016年奧蘭多夜店槍擊案 、2017年拉斯維加斯槍擊案 及2018年帕克蘭校園槍擊案 ,引發更多槍枝管制呼聲[ 303] [ 304]

2019年,一名舉報者指控特朗普扣留對烏克蘭的援助 ,要求其調查亨特·拜登 的商業活動,而亨特的父親、民主黨人喬·拜登 是特朗普在2020年大選 的競爭對手[ 305] 彈劾 ,參議院於2020年宣告無罪[ 306]

2019年底,新冠疫情 自中國開始擴散[ 307] 世界衛生組織 宣布疫情為全球大流行 [ 308] 居家令 ,以減緩病毒傳播與醫療擠兌 。到4月,美國確診數居全球之首,達10萬例[ 309] [ 310] [ 311] [ 312] [ 313] [ 314] [ 315] 疫苗接種行動 [ 316]

2020年5月,喬治·弗洛伊德之死 引發全國性抗議與騷亂 ,焦點集中於警察暴力與種族歧視[ 317] [ 318] 郵寄選票 與疫情的陰謀論廣泛流傳[ 319] [ 320] QAnon ”和深層政府 陰謀論獲得關注[ 321] [ 322] [ 323] 反法西斯團體 與極右翼「驕傲男孩 」等組織的衝突[ 324] [ 325]

在2020年總統大選 中,喬·拜登擊敗特朗普[ 326] [ 327] [ 328] [ 329] 國會大廈遭衝擊事件 [ 330] [ 331] 政變 [ 332] [ 333] 再度被彈劾 ,成為美國史上唯一兩度遭彈劾的總統[ 334] [ 335] [ 336] 宣告無罪 [ 337] [ 338]

喬·拜登 於2021年正式就任美國總統,而副手賀錦麗 成為美國首位非裔、亞裔及女性副總統[ 339] 阿富汗撤軍行動 。在撤離過程中美國與盟友共撤出逾十二萬人,但阿富汗於同年8月迅速落入塔利班之手 [ 340] [ 341] [ 342] 美國救援計畫法案 》,規模達1.9兆美元[ 343] 重建美好法 》,試圖擴大社會安全網,但此計畫與選舉改革法案皆未能在國會通過[ 344] 基礎建設 [ 345] 槍枝管制 [ 346] 抑制通貨膨脹 [ 347] 退伍軍人醫療保障 ( 英语 : Honoring our PACT Act of 2022 ) [ 348] 德爾塔變種 的傳播,政府實施了新的防疫限制措施[ 349] [ 350] [ 351]

2022年,俄羅斯對烏克蘭發動全面入侵 ,拜登政府向烏克蘭提供龐大的軍事與經濟援助,累計金額達數百億美元[ 352] 對俄羅斯的制裁 。美國亦向烏方供應包括火炮與飛彈防禦系統在內的先進武器,同時加強北約東翼防禦[ 353] [ 354] 多布斯訴傑克森婦女健康組織案 中裁定憲法不保障墮胎權 ,推翻羅訴韋德案 與計畫生育聯盟訴凱西案 ,引發全國性抗議 ( 英语 : United States abortion protests (2022–present) ) [ 355] [ 356]

2023年,美國在加沙戰爭 中支持以色列,並協助保護紅海航運 免受也門胡塞武裝 攻擊[ 357] 斯托米·丹尼爾斯 支付封口費 ,被判34項重罪成立 ,成為首位被定罪的前總統[ 358] 川普訴美國案 ( 英语 : Trump v. United States ) [ 359] [ 360] [ 361] 拜登宣布退出2024年總統大選 ,並支持副總統賀錦麗參選[ 362] [ 363] [ 364] [ 365]

2024年11月,當勞·特朗普在美國總統選舉 中勝出,成為史上少數非連任而再次當選的總統之一。特朗普上任首日便特赦約1500百名因2021年1月6日國會大廈襲擊事件而定罪的人士。僅在任期的首個月,他便簽署約七十項行政命令,數量遠超近代前任總統,其中部分命令已面臨司法挑戰[ 366] 美墨邊境國家緊急狀態 、將販毒集團列為恐怖組織,並試圖終止出生公民權 。他任內首項立法為關於抓捕非法移民的《萊肯·萊利法案 》。此外,他設立由企業家伊隆·馬斯克 領導的政府效率部 (DOGE),以削減聯邦開支、精簡官僚體系,並主導大規模裁減公務員 。

在國際事務上,特朗普宣布美國退出世界衛生組織與《巴黎氣候協定》,並實施了一系列的關稅加徵措施 ,對加拿大與墨西哥發起貿易戰,延續對中國的貿易摩擦。他多次表達希望併吞加拿大、格陵蘭 及巴拿馬運河 的意願。對於加沙戰爭,他提出美國接管加沙走廊 、強制將巴勒斯坦人遷至其他阿拉伯國家,並將該地改建為旅遊度假區。在俄羅斯入侵烏克蘭的背景下,特朗普政府一度暫停對烏提供情報與軍事援助,並向俄方釋出讓步,要求烏克蘭以一半石油與礦產作為美方援助的回報,且表示烏方對戰爭負有部分責任。最終,在烏克蘭同意潛在停火後,美國恢復援助[ 367]

2025年7月4日,特朗普簽署具爭議性的《大而美法案 》,大幅重塑聯邦政府的預算結構。該法案將約一百七十萬非法移民獲得聯邦醫療補助 的資格,並大幅增加移民和海關執法局 (ICE)經費,同時使聯邦赤字增加四兆美元,法案亦削減綠色新政 及補充營養援助計畫 (SNAP)的資金,民主黨議員則一致反對立法[ 368] [ 369]