中華IT最新事情

中国を中心にしたアジアのテック最新事情

アップルのiPhone製造戦略は「China+1」から「3+3」へ。将来はインドが生産の中心に

トランプ関税の影響で、アップルが製造拠点の戦略を「China+1」から「3+3」に変更した。生産拠点の中心はインドになるというものだ。中国サプライヤーも東南アジアに製造拠点を持つようになり、中国サプライヤーの海外進出をも促しているとBloombergが報じた。

デザインだけではない17の大変革

iPhone 17が発表された。デザインに関しては、ここ5年間で最大の変化となった。しかし、最も大きな変化はサプライヤー構成にある。

米国向けiPhone全機種は、インドの5つの工場を中心に生産されるようになり、Canalysのレポートによると、2025年Q2にインドから米国に輸入されたスマートフォンのシェアは、昨年同期の13%から44%と大幅に増えている。上級アナリストのBjorhovdeは、25Q2に米国で販売されたiPhoneのうち80%程度がインド製になっていると推定しているという。

「China+1」から「3+3」への戦略転換

このインド生産は、ティム・クックCEOの周到さによるものだ。それまで、アップルは「China+1」戦略を進めていた。製造の中国依存が強すぎるところに米中貿易摩擦が起こり、リスク回避のために、中国を中心にしながらも、サプライヤーの一部をベトナムやインドに移転させるということを進めていた。

しかし、トランプ大統領が就任すると、クックCEOは、この戦略を「3+3」に改めた。すべての生産ラインで、中国内と中国以外に最低3つのサプライヤーを持つという体制だ。ディスプレイであれば、中国に1つまたは2つ、中国以外に1つまたは2つの、同じ部品をつくるサプライヤーを確保するというものだ。

これまでアップルは、同じ部品に対して複数サプライヤーと契約をし、競わせることで、品質や性能、価格などで有利な立場で交渉ができていた。これをさらに強化して、なおかつ中国依存を減らすというものだ。

この戦略が、トランプ大統領が常識外の関税政策を始めた時、生産地を中国からインドに素早く移転することを可能にした。

インド生産はタタグループが主役

iPhone 17のインドの工場は、タタグループのホスール工場、カルナータカ工場、フォクスコンのタミルナードゥ工場、デヴナハルリ工場、ペガトロンのチェンナイ工場の5つの拠点で製造されている。

この中でタタグループのホスール工場は、新設工場で、自動化率が高く、良品率も高くなっている。主にProシリーズの生産をしているが、今後2年間で、インド生産の半分程度を担う主力工場になることを目指している。

これまで、iPhoneの生産はフォクスコンが中心となってきたが、インドではタタグループが中心になりそうだ。

標準モデルはベトナムで部品、インドで組み立てに

しかし、中国依存から完全に脱却をすることは難しい。米国以外向けのiPhoneは依然として中国で生産されている上、光学部品やOLEDパネル、精密部分などの高付加価値部品の生産は中国が中心となっており、中国以外に移転をするのは簡単ではない。

将来的にはコア部品とハイエンドモデルの製造を中国が担当し、標準部品はベトナム、標準モデルはインドで生産するという体制になっていくと見られている。立訊精密(Luxshare)、和碩(Pegatron)、藍思科技などのアップルの主要中国サプライヤーもすでに東南アジアなどで工場を稼働しており、アップルの3+3戦略は、中国メーカーのグローバル化も促すことになっている。

ただし、ロイターなどの報道によると、インド製のiPhoneの製造コストは中国製に比べて5%から10%高く、良品率も中国製よりも低い状況にあるという。この状況を短期間に解消できるかどうかが、インド生産ひいては3+3戦略を成功させる鍵になりそうだ。

バックナンバーポッドキャスト放送中!

ビデオ版バックナンバーも放送中!

ガートナーが選ぶ中国AIの10の傾向。オープンソースAIと自主開発と人材育成

「まぐまぐ!」でメルマガ「知らなかった!中国ITを深く理解するためのキーワード」を発行しています。

明日、vol. 304が発行になります。

登録はこちらから。

https://www.mag2.com/m/0001690218.html

今回は、中国AIの10の傾向についてご紹介します。

調査会社ガートナー中国が、「2025年中国AIの10大傾向」(https://www.gartner.com/cn/newsroom/press-releases/2025-china-ai-trends)というレポートを公開しています。

レポートと呼ぶには短い記事で、10の傾向を列挙し、それぞれに簡単にガートナーが予測した数字をつけただけのものですが、中国AIの特徴を非常にうまく抽出しています。短い記事ですので、中国語がある程度わかれば読めますし、そうでなくてもブラウザの翻訳機能を使っていただければ大まかな理解はできるかと思います。

しかし、短すぎて、読んでもピンとこないという方もいるかと思いますので、10の項目を少し丁寧にご紹介していこうというのが今回のテーマです。

ガートナーが挙げている中国AIの特徴は次の10項目になります。

1)オープンソース生成AIモデル

2)自主開発の傾向

3)AIエージェント

4)演算力の節約傾向

5)開発能力を重視する傾向

6)協調型AIセキュリティ

7)AI人材の育成

8)ユビキタスAI

9)包摂的なAI生態系

10)データ生態系からAI生態系に

この10項目について、順番にご紹介していきます。

1)オープンソース生成AIモデル

2022年11月にChatGPTが一般公開されことは、AIの大きな転換点になりました。それだけでなく、IT産業の、あるいは産業界の、さらに大きく言えば人類の大きな転換点かもしれません。これがまだ3年にもならない最近のことであることに誰もが驚くはずです。

2025年1月に中国の深度求索がDeepSeekを公開したことは、ChatGPTの登場に次ぐ大きなトピックです。それは最先端AIと肩を並べる性能のAIがオープンソースであることに驚きがありました。

米国のエンジニアたちは、このオープンソースであるということに驚いたわけですが、日本のメディアにはそこがピンときていないようで、「開発コストが既存の1/10」ばかりに注目が集まりました。また、DeepSeekがChatGPTのコードを表示することから「ChatGPTのパクリなのか」という騒動にも注目が集まりました。

ブログなどで意見を公表しているエンジニアの方々はオープンソースであるということに反応をして、AIビジネスの方向性が大きく変わることに注目をしていましたが、オープンソースであることに着目したメディアの記事は非常に少なかったように思います。

オープンソースというのはソースコードを公開し、誰でも自由に使ってかまわないし、ソースコードを改変してもかまわないというものです。Linuxがオープンソースを前提にした開発をすることで成功をして以来、多くのソフトウェア開発がオープンソースを意識せざるを得なくなっています。

オープンソースのメリットはいくつもありますが、現在ではセキュリティ対策に最も大きな効果が生まれています。サーバーソフトウェアは、もしそれが完璧につくられていれば、凄腕のハッカーと言えどもつけ入る隙はありません。設計上は完璧なはずなのです。しかし、現実はそうではなく、数々のセキュリティホールが生まれてしまいます。これが、オープンソースであれば、多くの人がソースコードを見られるため、誰かがこのようなセキュリティホールに気がつくというわけです。オープンソースの世界ではバイブルとも言える「伽藍とバザール」(エリック・レイモンド)の中にも「じゅうぶんな目があれば、すべてのバグは浅い」(Given enough eyeballs, all bugs are shallow.)という言葉があります。

多くの企業がバグバウンティ制度(バグ通報報奨金制度)を設けているため、セキュリティホールに気がついた人はそれを悪用したり、ダークウェブで売却するよりも、素直に運営企業に通報した方が経済的利益を得られます。

もうひとつは、多様なアイディアが生まれてくることです。多くの人がソースコードを見て、さまざまなアイディアを出し、改変をします。その中で優れたものはソースコードに統合されていきます。例えば、ブラウザに複数のページを表示して、タブで整理するというのは今ではあたりまえになっていますが、元々はオープンソースのブラウザMozillaやOperaなどのコミュニティで自然発生的に生まれたものです。

また、オープンソースは無料で利用ができますから、広がりやすいという点もメリットです。多くの人がLinuxを使うのは、もともとが無料であり、多くの人がバグやセキュリティホールに目を光らせているため安定しており、不都合な部分があれば自分で修正ができるからです。

しかし、オープンソースはどうやって利益を得るのでしょうか。一般的なクローズドソフトウェアは、そのソフトウェアのコピーを販売したり、クラウド運用して利用料を徴収することができます。しかし、オープンソースは無料でコピーすることができてしまいます。

オープンソースで利益を出す方法はさまざまありますが、最もわかりやすいのは、企業向けビジネスを展開することです。DeepSeekの場合、ウェブから個人が使うのは無料ですが、企業や機関が導入したい場合、ウェブから使うだけでなく、自社のデータを学習させたい、自社のシステムに組み込みたいという要望があります。このようなコンサルと開発をすることで利益を得ています。どのような企業が、DeepSeekと取引をしているかは公開されていませんが、多くの企業(金融、医療、製造が中心)と教育機関の多くが導入をしているため、DeepSeekは大きな売上をあげていると推定できます。

クローズドソースにして企業に営業をするよりも、オープンソースにして広く使ってもらい、その機能に納得をしてもらった方が導入してくれる企業は多くなります。製品に自信があるのであれば、オープンソースの方が優れたビジネス戦略になります。

DeepSeek登場後は、公的機関と教育機関でDeepSeekを導入することが一種の流行現象のようなことにもなりました。その理由はオープンソースだったからです。公的機関や教育機関で最も神経質になるのは内部情報の流出です。しかし、AIには内部情報も学習してもらう必要があります。

この矛盾を解決するには、ソースコードを入手して、自社のクローズなシステムの中で動かせばいいのです。外部連携していない社内システムであれば情報が外に出ることはなく、情報流出が起きません。もちろん、自力で稼働させるにはそれなりの技術力が必要だったり、DeepSeekのコンサルを受ける必要がありますが、安心をして運用することができます。

浙江省浙江大学ではすぐに学内システムにDeepSekkを導入し、「AI学園」(https://chat.zju.edu.cn/)として学生と教職員が無料で使えるようにしています。さらに、学生と教職員だけが使えるAIエージェントやプラグインも多数用意され、人気になっているのは履修アドバイスAIだそうです。自分がどんな職業に就きたいのかなどを相談していくと、それに見合った授業を時間的に重ならないように決めてくれるというものです。また、課題をこなすときによく理解できていない概念を理解したり、音声で外国語や面接の練習相手になってもらう、寮生活で困ったことを相談するなどに使われています。

オープンソースはMetaのLlamaが先行していましたが、厳密にはLlamaはオープンソースではありません。Metaはオープンモデルと呼んでいます。一般の企業、個人はオープンソースと同じように自由に使うことができますが、Metaと競合する企業に関しては通常の商用ソフトウェアと同じように契約や支払いが必要になります。つまり、オープンソースにすることによってライバルに利用されるデメリットを防ぎ、広く普及するというメリットだけを享受しようというものです。

DeepSeekが完全オープソースとして登場すると、アリババの通義千問(Qwen)も追従し、OpenAIもオープンソースモデルを検討するようになっています。

ガートナーは、2026年には、中国のAI産業の半分がオープンソースモデルに基づいた製品で占められると予測しています。オープンソースAIは中国AIの大きな特徴になっています。

ガートナーはこの他に9つの中国AIの特徴を挙げています。今回はガートナーが指摘をした中国AIの10の特徴についてご紹介します。

続きはメルマガでお読みいただけます。

毎週月曜日発行で、月額は税込み550円となりますが、最初の月は無料です。月の途中で購読登録をしても、その月のメルマガすべてが届きます。無料期間だけでもお試しください。

今月、発行したのは、以下のメルマガです。

vol.301:ひと味違うアリペイのタッチ決済。決済時間の短縮よりも、マーケティングツールとしての活用に注目が集まる

vol.302:EC大手の京東がフードデリバリーに参入。その背後にある物流戦略

vol.303:サービス小売のオンライン化で浮揚させる個人消費。中国政府、美団が力をいれるオンライン化の効果とは

バックナンバーポッドキャスト放送中!

ビデオ版バックナンバーも放送中!

小包免税措置が廃止された米国。続いて英国でも同様の議論。苦境に直面するTemuとSHEIN

米国で小包免税措置が廃止され、中国越境ECのTemuとSHEINは大きく販売数を落としている。ところが、英国でも同様の議論が進み、免税措置が撤廃される方向で動いている。欧州の他国にも飛び火をする可能性があるとBBCが報じた。

小包の免税措置が廃止され苦境に立つ中国越境EC

今年2025年4月、米国はデ・ミニミスプロビジョンを廃止した。これは輸入される個人宛小包で内容の商品価値が800ドル以下のものについては、一律で関税をかけないという優遇策だ。個人輸入を活発化させるために、2016年に上限が200ドルであったものが800ドルに引き上げられた。

ところが、これをうまく利用したのが、中国の越境EC「Temu」(テム)と「SHEIN」(シーイン)だった。注文を受けると、中国の倉庫から個人小包として海外に発送。多くが低価格商品であるために、関税が免除され消費者の元に配達される。

TemuとSHEINの低価格戦略は米国の消費者の心を捉え、一気にシェアを広げたため、国内の小売業者からは不公平だという不満があがっていた。さらに、鎮痛剤オピオイドによる中毒が蔓延する問題が起こり、米トランプ大統領は中国からのオピオイド原料の流入を止めるため、さまざまな関税をかけ始めた。その一環としてデ・ミニミスプロビジョンも廃止された。

英国でも同様の問題が起きている

これにより、TemuとSHEINのシェアは一気に低下。両社は米国以外の市場の開拓に力を入れ始めている。

似たような問題が起こっているのが英国だ。英国でも商品価値135ポンド(約2.7万円)以下の個人宛輸入小包の関税は免除されている。

英国税務税関総局(HMRC)によると、このような中国からの免税小包の価値は、2024年年度が13億ポンドだったものが、2025年度には30億ポンドと2.5倍に倍増している。中国以外からの小包はわずかにしか増えていない。中国からの小包の多くがTemuやSHEINなどの商品であると思われる。

消費者は同じものであればTemuで買ってしまう

英国でも、米国と同様に小売業者から不満の声があがっている。ギフト卸業Ancient Wisdomの責任者、カテリーナ・ブッチ氏は、この免税の仕組みが同社の業績に影響を与えているという。「消費者は、同じものがTemuなどで安く購入できることを知っているため、もはや私たちには注文してくれません。政府は、この規定により中国の企業が大量の製品を輸入してくれることを許すべきではないと思います。私は、彼らがどれぐらいの税金を英国に納めているか知りたいです。私たちは英国に税金を納め、英国市民を100人以上雇用しています」。

廃止には慎重な意見もある

一方で、慎重な意見を持っている人もいる。NBKリテールの小売アナリストのナタリー・バーグ氏だ。免税優遇の廃止は、低所得の消費者と英国内で免税政策を利用して事業を展開している中小企業に打撃を与えることになる。「これは、塞ぐべき抜け穴かもしれませんが、政府は最終的に消費者や中小企業の利益を損なわないようにする必要があります」。

英国でも中国越境EC排除の動き

最終的には、廃止の方向で向かいそうだ。英国小売業者協会(BRC)は、正式に政府に対して免税制度の見直しを陳情した。同協会のアンドリュー・オピー氏は、「低価格輸入品が英国小売業者の重大でますます深刻化する脅威である」と述べている。また、一般的な輸入品のように通関検査を受けないことから、「規制を受けず、安全ではない可能性のある製品が流入するリスクもある」と述べている。

現在、英国では財務省の調査が進められている。これは英国だけのことではなく、他国でも米国に続いて、TemuとSHEINの排除が始まる可能性がある。TemuとSHEINにとっては大きなリスクに直面したことになる。

バックナンバーポッドキャスト放送中!

ビデオ版バックナンバーも放送中!

翻訳・通訳の専攻コースが続々停止に。AIに奪われた最初の職業となる

米国で翻訳、通訳界のハーバードとまで言われた大学院がコースを縮小していくことを発表した。中国でも多くの大学で外国語専攻の募集が縮小をしている。AIの登場により、翻訳と通訳が最初に打撃を受ける職業になるかもしれないと中国教育在線が報じた。

翻訳と通訳のハーバードがコースを縮小

「AIが人間の仕事を奪う」が現実のものになってきた。米国で「翻訳、通訳界のハーバード」とまで言われる専門職大学院「ミドルベリー国際大学院モントレー校」(MIIS)が、コースを徐々に閉鎖していくことを発表して、翻訳、通訳業界に衝撃を与えている。

この波は中国でも起きている。2023年、中国科技大学は英語専攻を廃止することを発表した。河南大学、上海財経大学、西南交通大学、済南大学では、一部の外国語専攻の募集を停止している。また、北京外語大学、対外経済貿易大学では2025年から、一部の外国語専攻の大学院生募集を停止している。

教育部のデータによると、全国で120校が外国語専攻の学生数の調整をしており、これは外国語専攻のコースを持つ大学の約20%にあたるという。

花形職業だった通訳はAIに打ちのめされた

中国では外国語専攻は人気が高い。中国が世界貿易機関(WTO)に加盟した2001年前後から、大学に外国語専攻コースが急増した。1999年に200校だったものが、2010年には600校に増えている。

就職率は90%以上を維持し、卒業生の平均初任給は全体平均よりも15%高かった。

しかし、AIが普及すると、同時通訳などのように高度なスキルを要求する分野はともかく、一般的な翻訳業務などは不要になってきた。「2023年中国学部生就職報告」(マイコス研究院)によると、2023年の外国語専攻学部生の就職率は84.5%で平均よりも1.9%ポイント低い。初任給は月5695元(約11.7万円)で、平均を下回るようになっている。

外国語はスキルのひとつになった

さまざまな業界で、外国語スキル関連の募集の人数が減少している。これに対応するために、各大学は外国語専攻コースを停止し始めている。

その一方で、複合的な外国語専攻コースを新設する大学もある。復旦大学の外国語学部と計算機科技学部は共同して、外国語とコンピューターサイエンスを学ぶ学士号コースを設置した。北京外国語大学では、外国語とビッグデータ管理の学士号プログラムが承認され、来年からでも新設をする予定だ。

このような外国語と、AI、コンピューターサイエンス、データサイエンスなど複数のスキルを持つ学生に対する需要は急増をしている。大学は、今後、このような複合学士号プログラムで、外国語に堪能な人材を育成していく方針だ。

これまで、外国語はマスターキーのようなもので、身につけておけば一生食べていけると言われた。しかし、AIの登場で、数あるスキルのひとつとして考えられるようになっている。

バックナンバーポッドキャスト放送中!

ビデオ版バックナンバーも放送中!

社畜AIが住む街aivilization.ai。社畜の苦労ぶりを眺めて楽しむ社会実験始まる

香港科技大学の研究チームが、AIエージェントが暮らす仮想都市の社会実験を始めた。招待制で一般ユーザーも参加できる。そこでは働いてお金を得ることが目的になっており、参加者はAIの社畜ぶりを眺めて楽しんでいると大数据文摘が報じた。

AIエージェントが暮らす街aivilization.ai

香港科技大学の研究チームが、面白い社会実験を行っている。aivilization.aiというもので、仮想空間に設定された街の中に、大量のAIエージェントに暮らしてもらい、都市として何が起きるかを観察するものだ。

現在は招待制で行われており、ユーザーは自分のAIエージェントを細かく設定し、性格を与えることができる。さまざまな性格の市民が集まることで、さまざまなことが起きるため、それを観察するというものだ。

参加ユーザーはAIエージェントの性格や目標を設定する

ユーザーはAIエージェントの外見、性格、目標などを設定することができる。目標はお金を稼ぐ、友達を作るなどで、ユーザーは日記と行動ログを通じて、自分のエージェントが何をしたかを確かめることができる。

最も重要なのは、最初の持ち物を選ぶことだ。ここでAIエージェントの一生が決まる。

選べるのは500ユニットのお金、りんご20個(食料)、書籍(知識)、クーポン(行動)の4種類だ。

AIエージェントは、16種類の性格から選ぶことができるが、ディープ設定では心理テストに答えて、自分の性格を移すか、あるいは意図的に回答して理想の性格にカスタマイズすることができる。

社畜ぶりを観察して楽しむエンターテイメント

自分のAIエージェントがオンラインになると、AIエージェントにはさまざまなタスクが与えられる。ユーザーとAIエージェントは、チャットで会話をすることができ、何をしているか尋ねたり、おしゃべりをしたり、さらには独自のタスクを与えることもできる。

何をするかは、ユーザー(AIエージェント)の自由だが、稼いだお金の額によるランキングが表示されるため、多くの人がお金を稼ぐことに集中をするようだ。つまり、AIエージェントが仮想世界で、労働をしたり、商売をしたり、知識を売ってお金を稼ぐ様子を見ることになる。

ここから社畜シミュレーターとも呼ばれるようになっている。自分が社畜になるのは誰でも嫌うが、自分の分身が社畜になることは多くの人が楽しいと感じるようだ。実は社会実験の対象になっているのは、AIエージェントの方ではなく、社畜の人生を眺めて楽しんでいる人間の方かもしれない。

バックナンバーポッドキャスト放送中!

ビデオ版バックナンバーも放送中!www.youtube.com

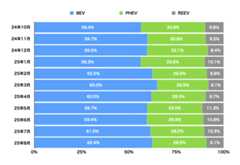

純電気シンギュラリティとは。新車販売が電気自動車100%になる日。現状は60%

NIOの共同創業者、秦力洪総裁が語った言葉「純電気シンギュラリティ」が話題になっている。新エネルギー車の新車販売のほぼすべてが電気自動車になる特異点のことだ。現状では60%が電気自動車になっており、純電気シンギュラリティは遠くない可能性があると螺旋実験室が報じた。

順調に成長する新エネルギー車販売

新エネルギー車(NEV)の販売は順調に伸びている。中国自動車流通協会乗用車市場情報聯席分会(乗聯会)の統計によると、今年2025年上半期の新エネルギー車販売台数は546.9万台となり、全体に占める割合も50.2%となり、燃料車を超えている。

NEVには電気自動車(BEV)とプラグインハイブリッド(PHEV)があるが、もうひとつレンジエクステンダー(REEV)にも人気があった。レンジエクステンダーはEVと同じようにモーターで走行をするが、ガソリンエンジンも搭載していて、エンジンでバッテリーを充電することができる。日本では日産のe-Powerがこのタイプだ。

レンジエクステンダーの人気が下降中

BEVは航続距離に不安がある、PHEVは価格が高く、複雑な構造であるため故障修理が心配という人が、シンプルなハイブリッドでありながら、BEVと同じ乗り心地を実現でき、充電の心配をしなくていいところから、かつては人気があった。

しかし、NEVの伸び率を見てみると、BEVが前年比46.24%、PHEVが31.17%も伸びているのに対し、REEVの伸びは16.50%にとどまっている。REEVは次第に人気を失いつつあることが明らかになった。

純電気シンギュラリティはいつやってくるのか

2025年に成都市で開催されたモーターショーで、NEVメーカー「蔚来」(ウェイライ、NIO)の共同創業者である秦力洪総裁は、「純電気シンギュラリティ」という言葉を使った。

従来のBEVは航続距離に不安があるために、そこを心配する人がPHEVやREEVを購入していたが、バッテリー技術の改善により、今ではよほど特殊な用途でなければ航続距離を心配する必要がなくなっている。さらにBEVは自動運転という付加価値がある。この2つにより、PHEVとREEVの人気が下降し、BEVに人気が集中する特異点がやってくるという意味だ。

販売データを見る限り、すでにその純電気シンギュラリティが始まっている。

REEVに強みのあった理想汽車は苦戦中

NEVメーカー「理想」(リーシャン、リ・オート)は、REEVに強みがあったブランドで、かつては新興NEVメーカーランキングでは必ずトップ3に入っていた。しかし、2025年7月のランキングでは4位に落ち、理想はBEVの販売に力を入れるようになっている。

また、理想の平替(安価な代替品)と揶揄される「零跑」(リンパオ、リープモーター)もREEVに強みがあったが、BEVを主体にPHEVが補うという戦略に転換をした。今年発売したB10、B01の2つの新車種では、REEV版が用意されていない。

多くのメーカーが、REEVを縮小し、「BEVが主力、PHEVが補助」という戦略に転換をしている。

電気で走った方が燃料代が圧倒的に安い中国

この流れが生まれているのには、中国では電気代が安く、ガソリン代が高いという事情がある。発電は再生可能エネルギーが急増し、さらに石炭火力の場合はエネルギー源を国内でまかなえる。このため、発電エネルギーの8割以上は国内供給ができている。一方、ガソリンは8割が輸入で国際価格に準じざるを得ない。

このため、ガソリンよりも電気で走る方が得になっている。高速道路の充電スポットは街中の充電スポットよりもかなり高めの価格設定だが、それでも1kW1.4元程度。理想L8(REEV)では500km分を充電するのに150元前後になる。しかし、ガソリンのみで500kmを走ろうとすると、8.1元/ℓの計算で300元を超えることになる。

このため、高速道路の充電ステーションでは、BEVだけでなく、PHEVやREEVも充電をするため、休日には混雑することになっている。

しかも、BEVのバッテリーは改善が目覚ましく、急速充電に対応しているのが標準であるため、充電時間も短縮できる。

このような経験から、航続距離の不安がほぼ解消されたBEVであれば、BEVにしたいと考える人が増えている。

電気代の安い国でEVシフトが進んでいる

つまり、純電気シンギュラリティは、バッテリー技術の進化がその要因だが、電気代の方が安いという中国の事情がその後押しをしている。

EVシフトには、この電気代が安いという条件が大きく影響する。世界のエネルギー費を掲載しているGlobalPetroPrice.com(https://www.globalpetrolprices.com/electricity_prices/)によると、欧州で電気代が高いことで知られるドイツでは0.365ドル/kWhだが、中国では0.120ドル/kWhと1/3程度になっている。ガソリン代は国際価格でほぼ同じであるため、中国では電気で走りたいという要望が強くなる。

また、天然ガスなどのエネルギー資源が豊富な東南アジアでも電気代は安い。東南アジアの多くの国では、まだ自動車そのものが普及段階にあり、EVシフトをするには充電ステーションなどの整備などの課題はまだまだ大きいが、それが整ってくれば、短時間で純電気シンギュラリティを迎える可能性がある。

バックナンバーポッドキャスト放送中!

伝統産業は上海の外へ。先端産業は上海の中へ。上海市が進める「3+6戦略」

上海市から近隣他都市に移転する企業が急増している。上海市が高コストになったからだ。上海市は3+6戦略を進め、近隣都市は企業誘致の絶好の機会と捉えている。これにより、長江デルタ地区の産業地図が大きく書き変わることになると財経雑誌が報じた。

企業が上海から逃げ出している

上海を中心にした長江デルタ地区。ここで静かに企業のリストラクチャリングが始まっている。上海市に拠点を構えていた企業が、蘇州などの他の都市に移転することが目立つようになっているのだ。特に、機械設備、化学工業、日用化学工業などの領域に集中をしている。

「2024H1上海企業移転分析」(上奇研究院)によると、2024年の1月から6月の間に、上海市から近隣都市へ移転をしたのは1万2436社になり、毎日5.6社が上海市から近隣都市に移転していたことになる。

移転をした企業は、上海市の奉賢区、浦東新区、閔行区が多く、それぞれ2238社、2064社、1065社になる。移転先を見ると、蘇州市、北京市、杭州市が多く、それぞれ1023社、919社、839社となった。

大都市の高コストが負担になっている

企業が移転をする理由はコストだ。上海市ではあらゆるコストが上昇をしている。土地使用料、人件費、光熱費、物流費用など、すべてが上昇をしている。機械部品、化学工業、繊維、印刷、染色、靴や衣類の材料製造などの企業は、どこでつくっても製品は同じであるため、低コストを求めて、上海以外の都市に移転をしている。

このような産業のシャッフルを上海市は意図的に進めている。伝統産業には長江デルタ内の近隣都市に移転してもらい、上海市には半導体、医薬、AIの3つの先導産業を増やし、電子情報、健康、自動車、ハイテク設備、先端材料、ファッションの6つの重点産業を発展させる「3+6」戦略を進めている。

伝統産業には、環境規制などを厳しくし、先導産業、重点産業には人材補助金、減税などで優遇をする。一方、蘇州市を始めとする長江デルタの各都市は、上海市の動向を見て、伝統産業を優遇する施策を打ち出し、工業団地などの整備を急いでいる。

このような施策により、上海市の産業だけでなく、長江デルタ全体の産業地図が変わろうとしている。

環境基準が厳しくなり他都市へ移転

安賜環保は、環境保護ソリューションを開発、販売する企業だ。化学工業企業を主な顧客としているため、化学溶液を使ったさまざまな実験をしなければならない。元々は、上海市浦東新区の唐鎮工業園区を拠点としていたが、年々、廃水の環境基準が厳しくなり、そのたびに浄化設備を追加していかなければならない。毎年のように廃水基準が変わるため、その対応に費やされる人件費コストもバカにならなかった。

そのため、安徽省馬鞍山市鄭蒲港新区への移転を決めた。馬鞍山市では、環境保護企業を積極的に誘致していた。将来性のある研究には補助金も出してくれる。これにより、安賜環保はただ移転をするだけでなく、大幅に研究員を増員することができ、リン酸鉄の処理に関するイノベーション技術を生み出し、利益を生み出しつつある。

衛星都市は絶好の機会と見て投資を増やしている

さらに、各都市は、投資銀行と似たような仕組みを構築し、補助金や優遇政策だけでなく、地方政府による投資も行い、企業誘致の目玉にしている。地方政府が企業に出資をし、株式を取得し、成功すればその利益は地方政府の財政に還元される。

「中国私募集股権投資基金月報」によると、今年2025年5月時点で、江蘇省は119件の投資を行っている。浙江省、広東省でも同様の仕組みを動かしているが、それぞれ88件、83件であり、江蘇省の投資が活発であることがわかる。

このような動きは、長江デルタの中で企業の移転を促しただけでなく、省外からの企業流入も促している。長江デルタ地区は、上海市を中心にした各都市が、阿吽の呼吸で役割分担をすることで、全体として産業の厚みを増しつつある。

バックナンバーポッドキャスト放送中!

ビデオ版バックナンバーも放送中!

![[グンゼ] ルームウェア コムシコムサ 紳士5分袖長パンツ 天竺 メンズ ブルーグレー [グンゼ] ルームウェア コムシコムサ 紳士5分袖長パンツ 天竺 メンズ ブルーグレー](/image.pl?url=https%3a%2f%2fm.media-amazon.com%2fimages%2fI%2f417tgVMjewL._SL500_.jpg&f=jpg&w=240)

![[プーマ] スニーカー Vコート バルク ユニセックス大人 25年春夏カラー プーマ ブラック/ウィスパー ホワイト(02) 24.0 cm [プーマ] スニーカー Vコート バルク ユニセックス大人 25年春夏カラー プーマ ブラック/ウィスパー ホワイト(02) 24.0 cm](/image.pl?url=https%3a%2f%2fm.media-amazon.com%2fimages%2fI%2f41-aCwDGRdL._SL500_.jpg&f=jpg&w=240)