JP7035633B2 - Vehicle hydraulic control device - Google Patents

Vehicle hydraulic control deviceDownload PDFInfo

- Publication number

- JP7035633B2 JP7035633B2JP2018039149AJP2018039149AJP7035633B2JP 7035633 B2JP7035633 B2JP 7035633B2JP 2018039149 AJP2018039149 AJP 2018039149AJP 2018039149 AJP2018039149 AJP 2018039149AJP 7035633 B2JP7035633 B2JP 7035633B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- contact

- pressure

- clutch

- output

- linear solenoid

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Active

Links

Images

Landscapes

- Control Of Transmission Device (AREA)

Description

Translated fromJapanese本発明は、車両用油圧制御装置に関し、特に、ギヤ機構および無段変速機を択一的に経由してエンジンのトルクを伝達する動力伝達経路を有する車両用油圧制御装置に関する。 The present invention relates to a vehicle hydraulic control device, and more particularly to a vehicle hydraulic control device having a power transmission path for transmitting engine torque selectively via a gear mechanism and a continuously variable transmission.

有段変速機であるギヤ機構および無段変速機を択一的に経由してエンジンのトルクを出力軸に伝達する第1の動力伝達経路および第2の動力伝達経路を有する車両の車両用油圧制御装置が知られている。例えば、特許文献1および特許文献2に記載の車両用油圧制御装置がそれである。特許文献1および特許文献2に記載の車両用油圧制御装置は、後進用ブレーキであるブレーキ機構B1、および前記第1の動力伝達経路に設けられた噛合クラッチS1に制御圧を供給するS1B1バルブを備える。S1B1バルブは、シフトレバーがRレンジ位置に操作されると、モジュレータバルブが出力した一定圧を噛合クラッチS1へ供給しつつリニアソレノイドバルブが出力した制御圧をブレーキ機構B1へ供給し、シフトレバーがRレンジ位置に操作されないと、リニアソレノイドバルブが出力した制御圧を噛合クラッチS1へ供給する。 Vehicle hydraulic pressure for vehicles having a first power transmission path and a second power transmission path that selectively transmit engine torque to the output shaft via a gear mechanism that is a stepped transmission and a continuously variable transmission. Control devices are known. For example, it is the vehicle hydraulic control device described in Patent Document 1 and

上記車両用油圧制御装置では、例えばシフトレバーのRレンジ位置への操作によりR接点がオンさせられ、シフトレバーのDレンジ位置への操作によりD接点がオンさせられてシフトレバーの操作位置が検出される場合において、R接点がオン固着した場合には、シフトレバーのDレンジ位置からNレンジ位置への切替操作も、Dレンジ位置からRレンジ位置への切替操作も、いずれもDレンジ位置からRレンジ位置への切替操作であると判定されることがある。このとき、実際のシフトレバーの切替操作がDレンジ位置からNレンジ位置への切り替えであるとき、リニアソレノイドバルブは、Rレンジ位置への切替操作であるとの判定のもとに係合に伴うショックを緩和するようにブレーキ機構B1を解放から次第に係合へと状態を切り替えるB1係合過渡制御が実行される。一方、S1B1バルブは、シフトレバーがNレンジ位置にあるため、リニアソレノイドバルブから出力された制御圧をブレーキ機構B1ではなく、噛合クラッチS1に供給してしまう。したがって、噛合クラッチS1は、リニアソレノイドバルブのB1係合過渡制御によってその係合が一時的に解かれてしまう期間がある。そのため、上述のシフトレバーのDレンジ位置からNレンジ位置への切替操作の後、Nレンジ位置からRレンジ位置への切替操作が行われたときには、一時的に係合が解かれてしまった噛合クラッチS1が再度係合されてから車両が発進することがあり、これにより車両の発進が遅れてしまうおそれがある。 In the vehicle hydraulic control device, for example, the R contact is turned on by operating the shift lever to the R range position, and the D contact is turned on by operating the shift lever to the D range position to detect the operation position of the shift lever. If the R contact is stuck on, both the switching operation from the D range position to the N range position and the switching operation from the D range position to the R range position of the shift lever are performed from the D range position. It may be determined that the operation is to switch to the R range position. At this time, when the actual shift lever switching operation is switching from the D range position to the N range position, the linear solenoid valve accompanies engagement based on the determination that it is the switching operation to the R range position. The B1 engagement transient control that gradually switches the state from the release of the brake mechanism B1 to the engagement is executed so as to alleviate the shock. On the other hand, in the S1B1 valve, since the shift lever is in the N range position, the control pressure output from the linear solenoid valve is supplied to the meshing clutch S1 instead of the brake mechanism B1. Therefore, the meshing clutch S1 has a period in which the engagement is temporarily disengaged by the B1 engagement transient control of the linear solenoid valve. Therefore, when the switching operation from the N range position to the R range position is performed after the switching operation from the D range position to the N range position of the shift lever described above, the engagement is temporarily disengaged. The vehicle may start after the clutch S1 is reengaged, which may delay the start of the vehicle.

本発明は、以上の事情を背景としてなされたものであり、その目的とするところは、R接点がオン固着した場合であっても車両の発進が遅れることを抑制できる車両用油圧制御装置を提供することにある。 The present invention has been made in the background of the above circumstances, and an object of the present invention is to provide a hydraulic control device for a vehicle capable of suppressing a delay in starting of a vehicle even when the R contact is fixed on. To do.

本発明の要旨とするところは、有段変速機であるギヤ機構を経由してエンジンのトルクを出力軸に伝達する第1の動力伝達経路と、無段変速機を経由して前記エンジンのトルクを前記出力軸に伝達する第2の動力伝達経路と、前記第1の動力伝達経路内に設けられ、前記第1の動力伝達経路を接続および遮断する第1のクラッチと、前記第2の動力伝達経路内に設けられ、前記第2の動力伝達経路を接続および遮断する第2のクラッチと、前記第1の動力伝達経路上に設けられた噛合クラッチと、操作体がRレンジ位置にあるときに係合するブレーキ機構と、を備える車両において、前記操作体が前記Rレンジ位置にあると判定したときに前記ブレーキ機構の係合圧を制御するために一旦低くされた後次第に高くされる第1制御圧を出力し、前記操作体が前記Rレンジ位置にないと判定したときに前記噛合クラッチの係合圧を制御する第2制御圧を出力するリニアソレノイドバルブと、一定圧を出力するモジュレータバルブと、前記操作体が前記Rレンジ位置にあるときに、前記モジュレータバルブが出力した前記一定圧を前記噛合クラッチへ供給し、前記リニアソレノイドバルブが出力した前記第1制御圧を前記ブレーキ機構へ供給し、前記操作体が前記Rレンジ位置にないときに、前記リニアソレノイドバルブが出力した前記第2制御圧を前記噛合クラッチへ供給するS1B1バルブと、を備える車両用油圧制御装置であって、前記操作体が前記Rレンジ位置に操作されることによりR接点がオンさせられ、前記操作体がDレンジ位置に操作されることによりD接点がオンさせられ、前記D接点と前記R接点とがともにオンであることを検出した後、前記D接点のオンからオフへの切り替りを検出したとき、前記リニアソレノイドバルブに前記第1制御圧に代えて前記噛合クラッチが係合を保持する第3制御圧を出力させることにある。The gist of the present invention is a first power transmission path for transmitting engine torque to an output shaft via a gear mechanism which is a stepped transmission, and the engine torque via a stepless transmission. A second power transmission path for transmitting the power to the output shaft, a first clutch provided in the first power transmission path and connecting and disconnecting the first power transmission path, and the second power. When the operating body is in the R range position, the second clutch provided in the transmission path and connecting and disconnecting the second power transmission path, the meshing clutch provided on the first power transmission path, and the operating body. In a vehicle provided with a brake mechanism that engages with, a firstthat is once lowered and then gradually increased in order to control the engaging pressure of the brake mechanism when it is determined that the operating body is in the R range position. A linear solenoid valve that outputs a control pressure and outputs a second control pressure that controls the engagement pressure of the meshing clutch when it is determined that the operating body is not in the R range position, and a modulator valve that outputs a constant pressure. When the operating body is in the R range position, the constant pressure output by the modulator valve is supplied to the meshing clutch, and the first control pressure output by the linear solenoid valve is supplied to the brake mechanism. A vehicle hydraulic control device including an S1B1 valve that supplies the second control pressure output by the linear solenoid valve to the meshing clutch when the operating body is not in the R range position. When the operating body is operated to the R range position, the R contact is turned on, and when the operating body is operated to the D range position, the D contact is turned on, and both the D contact and the R contact are both turned on. After detecting that it is on, when the switching of the D contact from on to off is detected, the third control in which the meshing clutch holds the engagement with the linear solenoid valveinstead of the first control pressure. It is to output pressure.

本発明の車両用油圧制御装置によれば、前記操作体が前記Rレンジ位置に操作されることによりR接点がオンさせられ、前記操作体がDレンジ位置に操作されることによりD接点がオンさせられ、前記D接点と前記R接点とがともにオンであることが検出された後、前記D接点のオンからオフへの切り替りが検出されたとき、前記リニアソレノイドバルブから前記第1制御圧に代えて前記噛合クラッチが係合を保持する第3制御圧が出力される。これにより、R接点がオン固着の場合に、前記操作体が前記Dレンジ位置からNレンジ位置へ操作されても前記噛合クラッチの係合が保持され、その後に前記操作体がRレンジ位置へ操作された際に車両の発進が遅れてしまうことが抑制される。According to the vehicle hydraulic control device of the present invention, the R contact is turned on when the operating body is operated to the R range position, and the D contact is turned on when the operating body is operated to the D range position. Then, when it is detected that both the D contact and the R contact are on, and then the switching of the D contact from on to off is detected,the first control pressure from the linear solenoid valve.Instead, a third control pressure at which the meshing clutch holds the engagement is output. As a result, when the R contact is fixed on, the engagement of the meshing clutch is maintained even if the operating body is operated from the D range position to the N range position, and then the operating body is operated to the R range position. It is possible to prevent the vehicle from being delayed in starting when the vehicle is started.

本発明の一実施形態において、前記第3制御圧は、前記モジュレータバルブが出力する前記一定圧である。前記操作体がRレンジ位置にあるときに前記噛合クラッチへ供給される前記モジュレータバルブが出力する前記一定圧が、R接点がオン固着の場合にも前記噛合クラッチへ供給されることで、前記噛合クラッチの係合が確実に保持される。 In one embodiment of the present invention, the third control pressure is the constant pressure output by the modulator valve. The constant pressure output by the modulator valve supplied to the meshing clutch when the operating body is in the R range position is supplied to the meshing clutch even when the R contact is on-fixed, whereby the meshing is performed. The clutch engagement is securely held.

本発明の一実施形態において、前記D接点と前記R接点とがともにオフであることを検出した後、前記D接点がオフであり且つR接点がオンであることを検出したとき、前記リニアソレノイドバルブに前記第1制御圧を出力させ、前記ブレーキ機構は、前記第1制御圧により解放から次第に係合に切り替えられる。R接点がオン固着でない場合には、前記ブレーキ機構が解放から次第に係合に切り替えられることで係合に伴うショックが緩和されつつ、車両の発進が速やかに行われる。 In one embodiment of the present invention, when it is detected that both the D contact and the R contact are off, and then it is detected that the D contact is off and the R contact is on, the linear solenoid is used. The valve is made to output the first control pressure, and the brake mechanism is gradually switched from release to engagement by the first control pressure. When the R contact is not fixed on, the brake mechanism is gradually switched from release to engagement, so that the shock associated with the engagement is alleviated and the vehicle is started quickly.

以下、本発明の実施例について図面を参照しつつ詳細に説明する。 Hereinafter, examples of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.

図1は、本発明の一実施例である車両用油圧制御装置120を搭載した車両10の骨子図であるとともに、車両10に設けられた制御系統の要部を説明するブロック線図である。車両10は、例えば、走行用の駆動力源として用いられるエンジン12と、流体式伝動装置であるトルクコンバータ14、前後進切換装置16、無段変速機18、ギヤ機構20、および図示しない駆動輪に動力伝達可能な出力ギヤ22を有する出力軸24を含む車両用動力伝達装置110と、を備えている。 FIG. 1 is a skeleton diagram of a

エンジン12により発生させられたトルク(駆動力)は、トルクコンバータ14を介してタービン軸26に伝達され、そのタービン軸26と同軸に一体回転させられるように構成された入力軸32に入力される。車両用動力伝達装置110は、入力軸32と出力軸24との間に第1の動力伝達経路と第2の動力伝達経路との何れかが選択的に成立させられるように並列に構成されており、車両10の走行状態に応じて動力伝達経路が切り替えられるように構成されている。第1の動力伝達経路は、入力軸32に伝達されたトルクが有段変速機であるギヤ機構20等を経由して出力軸24に伝達される動力伝達経路である。第2の動力伝達経路は、入力軸32に伝達されたトルクが無段変速機18等を経由して出力軸24に伝達される動力伝達経路である。 The torque (driving force) generated by the

エンジン12は、例えばガソリンエンジンやディーゼルエンジン等の内燃機関であり、車両用動力伝達装置110が搭載された車両10の走行用トルク(走行用駆動力)を発生させる。トルクコンバータ14は、エンジン12のクランク軸に連結されたポンプ翼車14pと、トルクコンバータ14の出力側部材に相当するタービン軸26を介して前後進切換装置16に連結されたタービン翼車14tと、を備えており、流体を介して動力伝達を行うように構成されている。ポンプ翼車14pとタービン翼車14tとの間にはロックアップクラッチ28が設けられており、このロックアップクラッチ28が完全係合させられることでポンプ翼車14pおよびタービン翼車14tが一体的に回転させられるようになっている。 The

前後進切換装置16は、前進用クラッチC1と、後進用ブレーキB1と、ダブルピニオン型の遊星歯車装置30と、を主体として構成されている。遊星歯車装置30のキャリア30cは、入力軸32(タービン軸26)と一体的に回転させられるように連結されている。遊星歯車装置30のリングギヤ30rは、後進用ブレーキB1を介して非回転部材であるハウジング34に選択的に連結されるようになっている。サンギヤ30sとキャリア30cとは、前進用クラッチC1を介して選択的に連結されるようになっている。前進用クラッチC1および後進用ブレーキB1並びに後述のベルト走行用クラッチC2および噛合クラッチS1は、何れも油圧アクチュエータによってその係合状態が制御される油圧式係合装置である。なお、前進用クラッチC1は、本発明における「第1のクラッチ」に相当し、後進用ブレーキB1は、本発明における「ブレーキ機構」に相当する。 The forward / backward switching

遊星歯車装置30のサンギヤ30sは、ギヤ機構20を構成する小径ギヤ36に連結されている。ギヤ機構20は、複数のギヤ対(ギヤ列)を備え、小径ギヤ36から入力された動力を前記複数のギヤ対を介して出力軸24に伝達する機構である。ギヤ機構20は、カウンタ軸38に相対回転不能に設けられた大径ギヤ40を備えており、小径ギヤ36と大径ギヤ40とが相互に噛み合わされている。したがって、ギヤ機構20は、複数のギヤ対の歯数比および小径ギヤ36と大径ギヤ40との歯数比などによって変速比が定まる有段変速機として機能する。 The

アイドラギヤ42は、カウンタ軸38と同軸且つカウンタ軸38に対して相対回転可能に設けられている。カウンタ軸38とアイドラギヤ42との間には、噛合クラッチS1が設けられている。噛合クラッチS1は、カウンタ軸38と一体的に回転させられる第1ギヤ44と、アイドラギヤ42と一体的に回転させられる第2ギヤ46と、第1ギヤ44および第2ギヤ46と嵌合可能(係合可能、噛合可能)な溝部を備えたスリーブ48と、を備えている。スリーブ48が、第1ギヤ44および第2ギヤ46と嵌合させられることで、カウンタ軸38とアイドラギヤ42とが接続され、一体的に回転させられる。 The

アイドラギヤ42は、アイドラギヤ42よりも大径の入力ギヤ52と相互に噛み合わされている。入力ギヤ52は、無段変速機18における出力側プーリ56の回転軸と同軸に配置されている出力軸24に対して相対回転不能に設けられている。出力軸24は、出力側プーリ56の回転軸まわりに回転可能に配置されている。出力軸24には、入力ギヤ52および出力ギヤ22が相対回転不能に設けられている。このように、エンジン12により発生させられたトルクに係る、入力軸32(タービン軸26)からギヤ機構20を経由して出力軸24に伝達される第1の動力伝達経路内には、前進用クラッチC1、後進用ブレーキB1、および噛合クラッチS1が設けられている。噛合クラッチS1は第1の動力伝達経路上に設けられ、噛合クラッチS1は前進用クラッチC1または後進用クラッチB1と共に係合されることで第1の動力伝達経路が接続される。前進用クラッチC1および後進用ブレーキB1の両方が解放されるか、または噛合クラッチS1が解放されると、第1の動力伝達経路が遮断され、ギヤ機構20から出力軸24にトルクが伝達されない状態とされる。 The

無段変速機18と出力軸24との間の動力伝達経路には、それらの間を選択的に連結するベルト走行用クラッチC2が介挿されている。このように第2の動力伝達経路内に設けられたベルト走行用クラッチC2が係合されることで、エンジン12により発生させられたトルクが入力軸32および無段変速機18を経由して出力軸24に伝達される第2の動力伝達経路が形成される。ベルト走行用クラッチC2が解放されると、第2の動力伝達経路が遮断され、無段変速機18から出力軸24にトルクが伝達されない状態とされる。なお、ベルト走行用クラッチC2は、本発明における「第2のクラッチ」に相当する。 A belt traveling clutch C2 that selectively connects the power transmission path between the continuously

無段変速機18は、入力軸32と出力軸24との間の動力伝達経路に設けられている。無段変速機18は、入力軸32側に設けられた入力側部材である有効径が可変の入力側プーリ54と、出力側部材である有効径が可変の出力側プーリ56と、入力側プーリ54と出力側プーリ56との間に巻き掛けられた伝動ベルト58と、を備えており、入力側プーリ54および出力側プーリ56と伝動ベルト58との間の摩擦力を介して動力伝達を行うベルト式無段変速機構である。 The continuously

入力側プーリ54は、入力軸32に対して同軸に取り付けられた入力側固定回転体としての固定シーブ54aと、固定シーブ54aに対して軸まわりに相対回転不能且つ軸方向に移動可能に設けられた入力側可動回転体としての可動シーブ54bと、それらの間のV溝幅を変更するために可動シーブ54bを移動させるための推力を発生させる入力側油圧アクチュエータ54cと、を備えている。出力側プーリ56は、出力側固定回転体としての固定シーブ56aと、固定シーブ56aに対して軸まわりに相対回転不能且つ軸方向に移動可能に設けられた出力側可動回転体としての可動シーブ56bと、それらの間のV溝幅を変更するために可動シーブ56bを移動させるための推力を発生させる出力側油圧アクチュエータ56cと、を備えている。 The

無段変速機18においては、入力側プーリ54におけるV溝幅が変化させられて伝動ベルト58の掛かり径(有効径)が変更されることで、変速比γcvt(=入力軸回転速度Nin/出力軸回転速度Nout)が連続的に変更させられる。例えば、入力側プーリ54のV溝幅が狭くされると、変速比γcvtが小さくなる。すなわち、無段変速機18がアップシフトされる。入力側プーリ54のV溝幅が広くされると、変速比γcvtが大きくなる。すなわち、無段変速機18がダウンシフトされる。 In the continuously

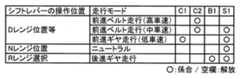

図2は、図1の車両用動力伝達装置110の走行モード毎の係合作動表である。図2において、C1、C2、B1、およびS1が、それぞれ前進用クラッチC1の作動状態、ベルト走行用クラッチC2の作動状態、後進用ブレーキB1の作動状態、および噛合クラッチS1の作動状態に対応しており、「○」が係合(接続)を表し、空欄が解放(遮断)を表している。 FIG. 2 is an engagement operation table for each traveling mode of the vehicle

図2に示すように、前進用クラッチC1および噛合クラッチS1が係合され、ベルト走行用クラッチC2および後進用ブレーキB1が解放されることで、車両用動力伝達装置110において前進ギヤ走行が成立させられる。この走行モードにおいては、エンジン12により発生させられたトルクがギヤ機構20を経由して出力ギヤ22に伝達される。すなわち、タービン軸26に伝達されたトルクがギヤ機構20を経由して出力軸24に伝達される第1の動力伝達経路が形成される。 As shown in FIG. 2, the forward clutch C1 and the meshing clutch S1 are engaged, and the belt traveling clutch C2 and the reverse brake B1 are released, so that the forward gear traveling is established in the vehicle

図2に示す前進ギヤ走行、すなわち前記第1の動力伝達経路によりトルク伝達を行う状態においては、前進用クラッチC1が係合されることで、遊星歯車装置30のキャリア30cとサンギヤ30sとが一体回転させられる。これにより、タービン軸26と小径ギヤ36とが同じ回転速度で回転させられる。この小径ギヤ36は、カウンタ軸38に設けられた大径ギヤ40と噛み合わされているので、小径ギヤ36の回転によりカウンタ軸38が回転させられる。また、噛合クラッチS1が係合されているため、カウンタ軸38とアイドラギヤ42とが一体的に回転させられるように接続されている。更に、アイドラギヤ42が入力ギヤ52と噛み合わされているので、カウンタ軸38の回転により、入力ギヤ52が回転させられ、入力ギヤ52と一体的に設けられている出力軸24および出力ギヤ22が回転させられる。このように、前進用クラッチC1および噛合クラッチS1が係合されると、エンジン12により発生させられたトルクが、トルクコンバータ14、前後進切換装置16、ギヤ機構20、およびアイドラギヤ42等を経由して出力軸24および出力ギヤ22に伝達される。 In the forward gear traveling shown in FIG. 2, that is, in the state where torque is transmitted by the first power transmission path, the

次いで、無段変速機18を経由してエンジン12のトルクが出力軸24に伝達される前進ベルト走行(高車速)について説明する。前進ベルト走行(高車速)では、ベルト走行用クラッチC2が係合される一方、前進用クラッチC1、後進用ブレーキB1、および噛合クラッチS1が解放される。 Next, forward belt traveling (high vehicle speed) in which the torque of the

ベルト走行用クラッチC2が係合されることで、出力側プーリ56と出力軸24とが接続されるので、出力側プーリ56と出力軸24とが一体回転させられる。このとき、噛合クラッチS1が解放されるのは、前進ベルト走行(高車速)中におけるギヤ機構20等の引き摺りをなくすとともに、高車速においてギヤ機構20等が高回転化するのを防止するためである。このように、ベルト走行用クラッチC2が係合されると、エンジン12により発生させられたトルクが、トルクコンバータ14および無段変速機18を経由して出力軸24に伝達される。 By engaging the belt traveling clutch C2, the

前進ギヤ走行は、低車速領域において選択される。ギヤ機構20を経由する第1の動力伝達経路の変速比γgear(変速比γgearは、第1の動力伝達経路上にある歯車の歯数によって定まる)は、無段変速機18の変速比γcvtの最大値よりも大きな値に設定されている。例えば、車速Vが上昇するなどして前進ベルト走行に切り替える決定が行われると、前進ベルト走行に切り替えられる。ここで、前進ギヤ走行から前進ベルト走行(高車速)、ないしは前進ベルト走行(高車速)から前進ギヤ走行へ切り替えられる際には、前進ベルト走行(中車速)を過渡的に経由して切り替えられる。 Forward gear travel is selected in the low vehicle speed region. The gear ratio γ gear of the first power transmission path via the gear mechanism 20 (the gear ratio γ gear is determined by the number of teeth of the gear on the first power transmission path) is the gear ratio γcvt of the

例えば、前進ベルト走行(高車速)から前進ギヤ走行に切り替えられる場合、ベルト走行用クラッチC2が係合された状態から、前進ギヤ走行への切替準備として噛合クラッチS1が係合される状態に過渡的に切り替えられる。このとき、ギヤ機構20を経由して遊星歯車装置30のサンギヤ30sにも回転が伝達された状態となり、この状態から前進用クラッチC1およびベルト走行用クラッチC2の掛け替え、すなわち前進用クラッチC1の係合、ベルト走行用クラッチC2の解放が実行されることで、動力伝達経路が無段変速機18を経由した第2の動力伝達経路からギヤ機構20を経由した第1の動力伝達経路に切り替えられる。 For example, when switching from forward belt running (high vehicle speed) to forward gear running, the transition from the state in which the belt running clutch C2 is engaged to the state in which the meshing clutch S1 is engaged in preparation for switching to forward gear running. Can be switched. At this time, the rotation is transmitted to the

例えば、前進ギヤ走行から前進ベルト走行(高車速)に切り替えられる場合、前進ギヤ走行に対応する前進用クラッチC1および噛合クラッチS1が係合された状態から、ベルト走行用クラッチC2および噛合クラッチS1が係合された状態に過渡的に切り替えられる。すなわち、前進用クラッチC1およびベルト走行用クラッチC2の掛け替えが実行される。このとき、動力伝達経路がギヤ機構20を経由した第1の動力伝達経路から無段変速機18を経由した第2の動力伝達経路に切り替えられる。そして、動力力伝達経路が切り替えられた後、不要な引き摺りやギヤ機構20等の高回転化を防止するために噛合クラッチS1が解放される。 For example, when the forward gear running is switched to the forward belt running (high vehicle speed), the belt running clutch C2 and the meshing clutch S1 are disengaged from the state in which the forward clutch C1 and the meshing clutch S1 corresponding to the forward gear running are engaged. It is transiently switched to the engaged state. That is, the forward clutch C1 and the belt traveling clutch C2 are replaced. At this time, the power transmission path is switched from the first power transmission path via the

後進用ブレーキB1および噛合クラッチS1が係合され、ベルト走行用クラッチC2および前進用クラッチC1が解放されることで、車両用動力伝達装置110において後進ギヤ走行が成立させられる。後進用ブレーキB1が係合されることで、遊星歯車装置30のキャリア30cとサンギヤ30sとは逆方向の回転となり、これによりタービン軸26と小径ギヤ36とは逆方向の回転となることで後進ギヤ走行が成立させられる。後進ギヤ走行においては、エンジン12により発生させられたトルクがギヤ機構20を経由して出力ギヤ22に伝達される。すなわち、タービン軸26に伝達されたトルクがギヤ機構20を経由して出力軸24に伝達される第1の動力伝達経路が形成される。 The reverse brake B1 and the meshing clutch S1 are engaged, and the belt traveling clutch C2 and the forward clutch C1 are released, so that the reverse gear traveling is established in the vehicle

噛合クラッチS1が係合され、前進用クラッチC1、ベルト走行用クラッチC2、および後進用ブレーキB1が解放されることで、車両用動力伝達装置110においてニュートラルの状態(中立状態)が成立させられる。この状態においては、第1の動力伝達経路および第2の動力伝達経路のいずれもが遮断され、エンジン12により発生させられたトルクは出力軸24に伝達されない。また、噛合クラッチS1の係合により、遊星歯車装置30のサンギヤ30sがギヤ機構20を経由して出力軸24に接続された状態であり、前進用クラッチC1および後進用ブレーキB1のいずれかの係合によって前進ギヤ走行または後進ギヤ走行への切り替えが速やかに行われる。 When the meshing clutch S1 is engaged and the forward clutch C1, the belt traveling clutch C2, and the reverse brake B1 are released, the neutral state (neutral state) is established in the vehicle

図1には、前進用クラッチC1、ベルト走行用クラッチC2、後進用ブレーキB1、および噛合クラッチS1の係合状態を制御する車両用油圧制御装置120の入出力系統が併せて示されている。車両用油圧制御装置120は、電子制御装置80および油圧制御回路70を備える。 FIG. 1 also shows an input / output system of a vehicle

電子制御装置80は、Electronic control unit(ECU)とも呼ばれ、例えばCPU、RAM、ROM、および入出力インターフェース等を備えた所謂マイクロコンピュータを含んで構成されており、CPUはRAMの一時記憶機能を利用しつつ予めROMに記憶されたプログラムに従って信号処理を行うことにより車両用動力伝達装置110に係る各種制御を実行する。電子制御装置80は、例えば無段変速機18の変速制御、走行モードの切替制御等を実行するものであり、必要に応じて無段変速機制御用、走行モード切替制御用等に分けて構成される。 The

電子制御装置80には、車両用動力伝達装置110の各部に設けられた各種センサおよびスイッチ等により検出された信号が供給されるようになっている。例えば、エンジン回転速度センサ62により検出されたエンジン12の回転速度であるエンジン回転速度NE(rpm)を表す信号、入力軸回転速度センサ64により検出された無段変速機18の入力軸32の回転速度である入力軸回転速度Nin(rpm)を表す信号、出力軸回転速度センサ66により検出された出力軸24の回転速度である出力軸回転速度Nout(rpm)を表す信号、およびアクセル開度センサ68により検出された運転者の加速要求量としての図示しないアクセルペダルの操作量であるアクセル開度Acc(%)を表す信号等が、それぞれ供給される。出力軸回転速度Noutからは、車速V(km/h)が算出される。電子制御装置80は、出力軸回転速度Noutと、入力軸回転速度Ninとに基づいて、無段変速機18の変速比γcvt(=Nin/Nout)を算出する。 The

電子制御装置80は、例えば切替制御部82、無段変速機油圧制御部84等を機能的に備えている。切替制御部82は、車両用動力伝達装置110において、第1の動力伝達経路が形成される状態と、第2の動力伝達経路が形成される状態と、を切り替える切替制御を車両10の状態に基づいて実行する。無段変速機油圧制御部84は、無段変速機18の変速に関する油圧制御を実行する。具体的には、切替制御部82は、前進用クラッチC1、後進用ブレーキB1、ベルト走行用クラッチC2、および噛合クラッチS1に供給される係合圧を制御する各リニアソレノイドバルブを駆動するための油圧制御指令信号を油圧制御回路70へ出力する。また、無段変速機油圧制御部84は、入力側油圧アクチュエータ54cに供給される油圧であるプライマリ圧PSLPを調圧する第4リニアソレノイドバルブSLPを駆動するための指令信号、出力側油圧アクチュエータ56cに供給される油圧であるセカンダリ圧PSLSを調圧する第5リニアソレノイドバルブSLSを駆動するための油圧制御指令信号を油圧制御回路70へ出力する。 The

切替制御部82は、シフトスイッチ装置76におけるシフトレバー74の操作位置に基づいて車両用動力伝達装置110における前進走行、後進走行等を切り替えるとともに、前進走行時には、例えば予め記憶された走行領域マップから実際の車速Vおよびアクセル開度Accの関係に基づいて図2に記載の走行モードを決定する。この走行領域マップにおいて、前進ギヤ走行は、比較的低車速、低アクセル開度領域に設定されている。前進ベルト走行は、比較的中高車速、中高アクセル開度領域に設定されている。なお、シフトレバー74は、本発明における「操作体」に相当し、操作体は運転者による操作により車両用動力伝達装置110の作動状態を切り替える機能を有する。 The switching

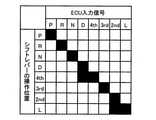

図3は、図1の車両用動力伝達装置110に設けられたシフトスイッチ装置76のカバー90の一例を示す図であり、図4は、シフトスイッチ装置76の電気的な回路構成の一例を示し、図5は、シフトスイッチ装置76におけるシフトレバー74の操作位置と電子制御装置80の入力信号との関係を説明する図である。図3において、カバー90には案内穴92が貫通して形成されており、シフトレバー74は案内穴92の形状に沿って案内される。図4において、シフトスイッチ装置76は、ニュートラルスタートスイッチ94、4thレンジスイッチ96、およびLレンジスイッチ98を備えている。ニュートラルスタートスイッチ94は、可動接点94aと固定接点94b~94gとを備えている。可動接点94aは、シフトレバー74の車両前後方向の動きに連動して操作位置へ移動させられることにより、固定接点94b~94gのいずれかに接触させられる。固定接点94b~94gは、電子制御装置80のP端子、R端子、N端子、D端子、3rd端子、2nd端子にそれぞれ接続され、P接点、R接点、N接点、D接点、3rd接点、2nd接点としてそれぞれ機能している。従って、シフトレバー74の車両前後方向の操作に対応して、電子制御装置80のP端子、R端子し、N端子、D端子、3rd端子、2nd端子のいずれかに電気信号が入力される。4thレンジスイッチ96は、固定接点96aとシフトレバー74の車両横方向の動きに連動する可動接点96bとから構成されている。Lレンジスイッチ98は、固定接点98aとシフトレバー74の車両横方向の動きに連動する可動接点98bとから構成されている。Dレンジ位置にあるシフトレバー74が横方向(右方向)に操作されると、可動接点96bと固定接点96aとが接触させられ、電子制御装置80にはD端子に加えて4th端子にも電気信号が入力される。また、2ndレンジ位置にあるシフトレバー74が横方向(左方向)に操作されると、可動接点98bと固定接点98aとが接触させられ、電子制御装置80には2nd端子に加えてL端子にも電気信号が入力される。図5は、このようなシフトレバー74の操作位置とシフトスイッチ装置76の出力信号すなわち電子制御装置80の入力信号との関係を示している。このように、電子制御装置80は、P端子、R端子、N端子、D端子、3rd端子、2nd端子の各端子の入力信号によって、P接点、R接点、N接点、D接点、3rd接点、2nd接点の各接点がオンとなったことを検出可能である。 FIG. 3 is a diagram showing an example of a

図6は、図1の油圧制御回路70のうち、無段変速機油圧制御部84に関連する回路構成を除き、切替制御部82に関連する回路構成を要部として説明する図である。図6において、モジュレータバルブ100は、図示しない調圧弁によりアクセル開度Accに応じて高くなるように調圧された第1ライン圧PLからその第1ライン圧PLよりも低い一定圧に調圧されたモジュレータ圧Pmを出力する。モジュレータバルブ100は、マニュアルバルブ102およびS1B1バルブ104へモジュレータ圧Pmを供給する。なお、前述したように、前進用クラッチC1、ベルト走行用クラッチC2、後進用ブレーキB1、および噛合クラッチS1は、何れも油圧アクチュエータによってその係合状態が制御される油圧式係合装置である。本明細書においては、油圧制御回路70が前進用クラッチC1、ベルト走行用クラッチC2、後進用ブレーキB1、および噛合クラッチS1の各々の油圧式係合装置に制御された係合圧等を供給すると記載するときは、実際には油圧制御回路70はそれら各々の油圧式係合装置を制御する油圧アクチュエータに制御された係合圧等を供給することを意味するものとする。 FIG. 6 is a diagram illustrating the circuit configuration related to the switching

マニュアルバルブ102は、シフトレバー74がDレンジ位置、3rdレンジ位置、Lレンジ位置などの前進走行操作位置へ操作されると、Dレンジ圧PDを発生させて、第1リニアソレノイドバルブSL1および第2リニアソレノイドバルブSL2へそれらの元圧としてDレンジ圧PDを供給する。マニュアルバルブ102は、シフトレバー74がRレンジ位置に操作されると、Rレンジ圧PRを発生させてS1B1バルブ104へ供給する。S1B1バルブ104は、後述するように第3リニアソレノイドバルブSLGへその元圧としてRレンジ圧PRまたはモジュレータ圧Pmを供給する。第1リニアソレノイドバルブSL1とマニュアルバルブ102との間には、油圧に重畳する脈動を緩和するためのダンパ106が設けられている。なお、第3リニアソレノイドバルブSLGは、本発明における「リニアソレノイドバルブ」に相当する。 When the

S1B1バルブ104は、第3リニアソレノイドバルブSLGを用いて後進用ブレーキB1および噛合クラッチS1を択一的に制御するために第1切替位置と第2切替位置とに切り替えられる供給圧切替弁として機能するものである。第1切替位置は、スプール弁子104aが図6の右側に示す位置にあり、第2切替位置は、スプール弁子104aが図6の左側に示す位置にある。第1切替位置では、S1B1バルブ104は、モジュレータ圧Pmの供給先を噛合クラッチS1とし、第3リニアソレノイドバルブSLGから出力された制御圧PSLGの供給先を後進用ブレーキB1とし、Rレンジ圧PRの供給先を第3リニアソレノイドバルブSLGとする。第2切替位置では、S1B1バルブ104は、第3リニアソレノイドバルブSLGから出力された制御圧PSLGの供給先を噛合クラッチS1とし、後進用ブレーキB1をドレイン圧EXとし、モジュレータ圧Pmの供給先を第3リニアソレノイドバルブSLGとする。 The

S1B1バルブ104は、バルブボディーBBのボアBBa内に摺動可能に嵌め入れられたランドL1、L2、L3を含むスプール弁子104aと、スプール弁子104aの一方側端面すなわちランドL1の端面に作用して第1切替位置へ向かう推力を発生させるRレンジ圧PRを受け入れる第1油室104bと、スプール弁子104aの他方側端面すなわちランドL3の端面に作用して第2切替位置へ向かう推力を発生させる出力側油圧アクチュエータ56cのセカンダリ圧PSLSを受け入れるとともに、上記第2切替位置へ向かう推力を発生させるスプリング104cを収容する第2油室104dと、を備えている。また、S1B1バルブ104は、第1切替位置では制御圧PSLGの入力ポート104eに接続されて後進用ブレーキB1へ制御圧PSLGを出力するが、第2切替位置ではドレインポート104fに接続されて後進用ブレーキB1をドレイン圧EXとする第1出力ポート104gと、第1切替位置ではモジュレータ圧Pmの入力ポート104hに接続されて噛合クラッチS1へモジュレータ圧Pmを出力するが、第2切替位置では制御圧PSLGの入力ポート104eに接続されて噛合クラッチS1へ制御圧PSLGを出力する第2出力ポート104iと、第1切替位置ではRレンジ圧PRの入力ポート104jに接続されて第3リニアソレノイドバルブSLGへRレンジ圧PRを元圧として供給するが、第2切替位置ではモジュレータ圧Pmの入力ポート104hに接続されて第3リニアソレノイドバルブSLGへモジュレータ圧Pmを元圧として供給する第3出力ポート104kと、を備える。 The

これにより、シフトレバー74がDレンジ位置やNレンジ位置などに操作された非後進操作位置においては、S1B1バルブ104は、第1油室104bにRレンジ圧PRが供給されず、専らスプリング104cの付勢力によりスプール弁子104aが図6の左側に示す位置となる第2切替位置とされる。シフトレバー74がRレンジ位置に操作された後進操作位置においては、S1B1バルブ104は、第1油室104bにRレンジ圧PRが供給され、スプリング104cの付勢力に抗してスプール弁子104aが図6の右側に示す位置となる第1切替位置とされる。 As a result, in the non-reverse operation position where the

第3リニアソレノイドバルブSLGは、内蔵するコイルに流れるSLG電流が制御されることでスプール弁子の推力が制御されて、供給された元圧から制御圧PSLGを生成して出力する油圧制御弁である。第3リニアソレノイドバルブSLGは、SLG電流の電流値(A)に応じて制御圧PSLGの油圧(Mpa)をリニア、すなわち線形になるように生成し、例えばSLG電流の電流値が小さい場合には低い制御圧PSLGを生成して出力し、SLG電流の電流値が大きい場合には高い制御圧PSLGを生成して出力する。 The third linear solenoid valve SLG is a hydraulic control valve that controls the thrust of the spool valve by controlling the SLG current flowing through the built-in coil, and generates and outputs the control pressure PSLG from the supplied original pressure. be. The third linear solenoid valve SLG generates a hydraulic pressure (Mpa) of the control pressure PSLG according to the current value (A) of the SLG current so as to be linear, that is, linear, for example, when the current value of the SLG current is small. A low control pressure PSLG is generated and output, and when the current value of the SLG current is large, a high control pressure PSLG is generated and output.

図7は、図6の油圧制御回路70による後進用ブレーキB1および噛合クラッチS1へ供給される係合圧の概略説明図である。以下、シフトレバー74がDレンジ位置からNレンジ位置を経てRレンジ位置に操作される場合について説明する。 FIG. 7 is a schematic explanatory view of the engagement pressure supplied to the reverse brake B1 and the meshing clutch S1 by the

シフトレバー74がDレンジ位置に操作されると、電子制御装置80は、D接点のオンを検出してシフトレバー74がDレンジ位置に操作された、すなわちDレンジ選択であると判定する。このとき、図7(a)に示すように、S1B1バルブ104の第1油室104bにはRレンジ圧PRが供給されないため、第3リニアソレノイドバルブSLGから出力された制御圧PSLGが噛合クラッチS1に供給され、後進用ブレーキB1はドレイン圧EXとされる。このとき、第3リニアソレノイドバルブSLGは、噛合クラッチS1が係合される第2制御圧PSLG2を制御圧PSLGとして出力するように、例えばSLG電流の電流値が大きい値を保持するように制御される。これにより、噛合クラッチS1は係合され、後進用ブレーキB1は解放され、また前進用クラッチC1およびベルト走行用クラッチC2は前述の走行モードの決定によって一方のみが係合されて、前進ギヤ走行(低車速)または前進ベルト走行(中車速)の状態となる。 When the

シフトレバー74がDレンジ位置からNレンジ位置に操作されると、電子制御装置80は、N接点のオンを検出してシフトレバー74がNレンジ位置に操作された、すなわちNレンジ選択であると判定する。このとき、図7(b)に示すように、S1B1バルブ104の第1油室104bにはRレンジ圧PRが供給されないため、第3リニアソレノイドバルブSLGから出力された制御圧PSLGが噛合クラッチS1に供給され、後進用ブレーキB1はドレイン圧EXとされる。このとき、第3リニアソレノイドバルブSLGは、噛合クラッチS1が係合される第2制御圧PSLG2を制御圧PSLGとして出力するように、例えばSLG電流の電流値が大きい値を保持するように制御される。これにより、噛合クラッチS1は係合が保持され、後進用ブレーキB1は解放が保持され、また前進用クラッチC1およびベルト走行用クラッチC2は第1リニアソレノイドバルブSL1および第2リニアソレノイドバルブSL2にDレンジ圧PDが供給されないため両方とも解放されて、ニュートラルの状態となる。 When the

シフトレバー74がNレンジ位置からRレンジ位置に操作されると、電子制御装置80は、R接点のオンを検出してシフトレバー74がRレンジ位置に操作された、すなわちRレンジ選択であると判定する。このとき、図7(c)に示すように、S1B1バルブ104の第1油室104bにはRレンジ圧PRが供給されるため、第3リニアソレノイドバルブSLGから出力された制御圧PSLGが後進用ブレーキB1に供給され、噛合クラッチS1にはモジュレータバルブ100から出力されたモジュレータ圧Pmが供給される。このとき、第3リニアソレノイドバルブSLGは、それまで解放されていた後進用ブレーキB1が緩やかに係合されるように第1制御圧PSLG1を制御圧PSLGとして出力するように、例えばSLG電流の電流値は一旦小さくされた後次第に大きくされる制御が実行され、これにより第1制御圧PSLG1が一旦低くされた後次第に高くされるB1係合過渡制御が実行される。このB1係合過渡制御により、後進用ブレーキB1の係合に伴うショックが緩和される。なお、噛合クラッチS1は係合が保持され、また前進用クラッチC1およびベルト走行用クラッチC2は第1リニアソレノイドバルブSL1および第2リニアソレノイドバルブSL2にDレンジ圧PDが供給されないため両方とも解放されて、後進ギヤ走行の状態となる。 When the

ここで、R接点がオン固着の場合、すなわちシフトレバー74がRレンジ位置に操作されておらず可動接点94aが固定接点94cに接触させられていないにもかかわらず、電子制御装置80がR接点のオンを検出してしまう場合について考える。具体的には、電子制御装置80は、シフトレバー74がDレンジ位置に操作されたときにはD接点およびR接点の両方のオンを検出し、シフトレバー74がNレンジ位置に操作されたときにはN接点およびR接点の両方のオンを検出し、シフトレバー74がRレンジ位置に操作されたときにはR接点のオンを検出する。この場合、電子制御装置80はD接点およびR接点の両方のオンを検出したときにはDレンジ選択であると判定し、N接点およびR接点の両方のオンを検出したときにはRレンジ選択であると判定することが考えられる。 Here, when the R contact is fixed on, that is, even though the

図8は、R接点がオン固着の場合においてD接点のオンを検出したときの図6の油圧制御回路70による後進用ブレーキB1および噛合クラッチS1へ供給される係合圧の概略説明図である。図8では、前述したように電子制御装置80がDレンジ選択であると判定した場合が示されている。なお、シフトレバー74が実際にDレンジ位置に操作された場合が図8(a)に示され、シフトレバー74が実際にはRレンジ位置に操作された場合が図8(b)に示されている。 FIG. 8 is a schematic explanatory view of the engagement pressure supplied to the reverse brake B1 and the meshing clutch S1 by the

Dレンジ選択と判定され、実際にシフトレバー74がDレンジ位置に操作された場合、図8(a)に示すように、S1B1バルブ104の第1油室104bにはRレンジ圧PRが供給されないため、第3リニアソレノイドバルブSLGから出力された制御圧PSLGが噛合クラッチS1に供給され、後進用ブレーキB1はドレイン圧EXとされる。このとき、第3リニアソレノイドバルブSLGは、Dレンジ選択との判定に基づいて噛合クラッチS1が係合される第2制御圧PSLG2を制御圧PSLGとして出力するように、例えばSLG電流の電流値が大きい値に保持されるように制御される。これにより、噛合クラッチS1は係合され、後進用ブレーキB1は解放され、また前進用クラッチC1およびベルト走行用クラッチC2は前述の走行モードの決定によって一方のみが係合されて、前進ギヤ走行(低車速)または前進ベルト走行(中車速)の状態となり、実際のシフトレバー74のDレンジ位置への操作に合致したものとなる。 When it is determined that the D range is selected and the

Dレンジ選択と判定され、実際にはシフトレバー74がRレンジ位置に操作された場合、図8(b)に示すように、S1B1バルブ104の第1油室104bにはRレンジ圧PRが供給されるため、第3リニアソレノイドバルブSLGから出力された制御圧PSLGが後進用ブレーキB1に供給され、噛合クラッチS1にはモジュレータバルブ100から出力されたモジュレータ圧Pmが供給される。このとき、第3リニアソレノイドバルブSLGは、Dレンジ選択との判定に基づいて噛合クラッチS1を係合しようとする第2制御圧PSLG2を制御圧PSLGとして出力するように制御され、例えばSLG電流の電流値が大きい値に保持されるように制御される。この場合、第3リニアソレノイドバルブSLGから出力された第2制御圧PSLG2は、噛合クラッチS1には供給されず、後進用ブレーキB1に供給される。そのため、噛合クラッチS1および後進用ブレーキB1の両方が係合され、また前進用クラッチC1およびベルト走行用クラッチC2は第1リニアソレノイドバルブSL1および第2リニアソレノイドバルブSL2にDレンジ圧PDが供給されないため両方とも解放されて、後進ギヤ走行の状態となり、実際のシフトレバー74のRレンジ位置への操作に合致したものとなる。 When it is determined that the D range is selected and the

図9は、R接点がオン固着の場合においてN接点のオンを検出したときの図6の油圧制御回路70による後進用ブレーキB1および噛合クラッチS1へ供給される係合圧の比較例に係る概略説明図である。図9では、前述したように電子制御装置80がRシフト選択であると判定した場合が示されている。なお、シフトレバー74が実際にはNレンジ位置に操作された場合が図9(a)に示され、シフトレバー74が実際にRレンジ位置に操作された場合が図9(b)に示されている。 FIG. 9 is a schematic diagram relating to a comparative example of the engagement pressure supplied to the reverse brake B1 and the meshing clutch S1 by the

Rレンジ選択と判定され、実際にはシフトレバー74がNレンジ位置に操作された場合、図9(a)に示すように、S1B1バルブ104の第1油室104bにはRレンジ圧PRが供給されないため、第3リニアソレノイドバルブSLGから出力された制御圧PSLGが噛合クラッチS1に供給され、後進用ブレーキB1はドレイン圧EXとされる。このとき、第3リニアソレノイドバルブSLGは、Rレンジ選択との判定に基づいて後進用ブレーキB1を解放から緩やかに係合しようとする第1制御圧PSLG1を制御圧PSLGとして出力するように制御され、例えばSLG電流の電流値は一旦小さくされた後次第に大きくされるように制御される。この場合、第3リニアソレノイドバルブSLGから出力された第1制御圧PSLG1は、後進用ブレーキB1には供給されず、噛合クラッチS1に供給される。そのため、噛合クラッチS1は一旦解放された後に係合され、後進用ブレーキB1は解放され、また前進用クラッチC1およびベルト走行用クラッチC2は第1リニアソレノイドバルブSL1および第2リニアソレノイドバルブSL2にDレンジ圧PDが供給されないため両方とも解放されて、ニュートラルの状態となり、実際のシフトレバー74のNレンジ位置への操作に合致したものとなる。 When it is determined that the R range is selected and the

Rレンジ選択と判定され、実際にシフトレバー74がRレンジ位置に操作された場合、図9(b)に示すように、S1B1バルブ104の第1油室104bにはRレンジ圧PRが供給されるため、第3リニアソレノイドバルブSLGから出力された制御圧PSLGが後進用ブレーキB1に供給され、噛合クラッチS1にはモジュレータバルブ100から出力されたモジュレータ圧Pmが供給される。このとき、第3リニアソレノイドバルブSLGは、Rレンジ選択との判定に基づいて後進用ブレーキB1を解放から緩やかに係合しようとする第1制御圧PSLG1を制御圧PSLGとして出力するように制御され、例えばSLG電流の電流値は一旦小さくされた後次第に大きくされるように制御される。

この場合、第3リニアソレノイドバルブSLGから出力された第1制御圧PSLG1は、後進用ブレーキB1に供給されるため、後進用ブレーキB1は一旦解放された後に係合され、噛合クラッチS1は係合が保持され、また前進用クラッチC1およびベルト走行用クラッチC2は第1リニアソレノイドバルブSL1および第2リニアソレノイドバルブSL2にDレンジ圧PDが供給されないため両方とも解放されて、後進ギヤ走行の状態となり、実際のシフトレバー74のRレンジ位置への操作に合致したものとなる。When it is determined that the R range is selected and the

In this case, since the first control pressure PSLG1 output from the third linear solenoid valve SLG is supplied to the reverse brake B1, the reverse brake B1 is once released and then engaged, and the meshing clutch S1 is engaged. Is held, and the forward clutch C1 and the belt traveling clutch C2 are both released because the D range pressure PD is not supplied to the first linear solenoid valve SL1 and the second linear solenoid valve SL2, and the vehicle is in the reverse gear traveling state. , It corresponds to the actual operation of the

以上のように、R接点がオン固着の場合において、電子制御装置80がD接点およびR接点の両方のオンを検出したときにはDレンジ選択であると判定し、N接点およびR接点の両方のオンを検出したときにはRレンジ選択であると判定しても基本的には作動上の問題は発生しない。しかし、電子制御装置80は、シフトレバー74のDレンジ位置からNレンジ位置への切替操作も、Dレンジ位置からRレンジ位置への切替操作も、いずれもDレンジ選択からRレンジ選択への切替操作であると判定してしまう。このため、実際にはシフトレバー74がDレンジ位置からNレンジ位置を経てDレンジ位置への切替操作が行われる場合、Nレンジ位置への操作の際に前述の図9(a)で説明したように、噛合クラッチS1の係合が一時的に解かれてしまう期間がある。この噛合クラッチS1が解放となる期間で、シフトレバー74のNレンジ位置からRレンジ位置への切替操作が行われると、解放されていた噛合クラッチS1が再度係合されるまで第1の動力伝達経路の接続が遅れることとなる。つまり、車両10の発進が遅れてしまうこととなる。 As described above, when the R contact is fixed on, when the

そこで、本実施例では、シフトレバー74がDレンジ位置からNレンジ位置を経てRレンジ位置に切替操作される場合、電子制御装置80は油圧制御回路70を以下のように制御する。 Therefore, in this embodiment, when the

図10は、図1の車両用動力伝達装置110に設けられた各種制御の為の電子制御装置80の制御機能および制御系統の要部を例示する機能ブロック線図である。電子制御装置80は、第1接点判定部80a、第2接点判定部80b、固着疑義決定部80c、第3接点判定部80d、固着判定部80e、およびB1断接制御部80fを備える。 FIG. 10 is a functional block diagram illustrating a control function of the

第1接点判定部80aは、例えばD端子、R端子から入力された電気信号によりD接点がオン且つR接点がオンであるか否かを判定する。D接点がオン且つR接点がオンと判定された場合、第1接点判定部80aは疑義指令信号を固着疑義決定部80cに出力する。D接点がオフまたはR接点がオフと判定された場合、第1接点判定部80aは指令信号を第2接点判定部80bに出力する。 The first

第2接点判定部80bは、第1接点判定部80aから指令信号が入力されると、例えばD端子、R端子から入力された電気信号によりD接点がオフ且つR接点がオフであるか否かを判定する。D接点がオフ且つR接点がオフと判定された場合、非疑義指令信号を固着疑義決定部80cに出力する。D接点がオンまたはR接点がオンと判定された場合、第2接点判定部80bは指令信号を第3接点判定部80dに出力する。 When the command signal is input from the first

固着疑義決定部80cは、第1接点判定部80aから疑義指令信号が入力されると、R接点のオン固着の疑いがあると決定し、第2接点判定部80bから非疑義指令信号が入力されると、R接点のオン固着の疑いがないと決定する。そして、固着疑義決定部80cは指令信号を第3接点判定部80dに出力する。 When the suspicious command signal is input from the first

第3接点判定部80dは、第2接点判定部80bまたは固着疑義決定部80cから指令信号が入力されると、D端子、R端子から入力された電気信号によりD接点がオフ且つR接点がオンであるか否か、すなわちD接点がオンからオフへ切り替えられたか否かを判定する。D接点がオフ且つR接点がオンと判定された場合、第3接点判定部80dは指令信号を固着判定部80eに出力する。D接点がオンまたはR接点がオフと判定された場合、第3接点判定部80dは解放指令信号をB1断接制御部80fに出力する。 When a command signal is input from the second

固着判定部80eは、第3接点判定部80dから指令信号が入力されると、固着疑義決定部80cでの決定に基づいてR接点のオン固着の疑いがないか否かを判定する。R接点のオン固着の疑いがないと判定された場合、固着判定部80eは過渡制御指令信号をB1断接制御部80fに出力する。R接点のオン固着の疑いがあると判定された場合、固着判定部80eは定常圧制御指令信号をB1断接制御部80fに出力する。 When the command signal is input from the third

B1断接制御部80fは、固着判定部80eから過渡制御指令信号が入力されると、第3リニアソレノイドバルブSLGのSLG電流の電流値を一旦小さくした後次第に大きくし、後進用ブレーキB1が解放から係合へ緩やかに切り替わるような第1制御圧PSLG1を制御圧PSLGとして第3リニアソレノイドバルブSLGから出力させるB1係合過渡制御を実行する。B1断接制御部80fは、固着判定部80eから定常圧制御指令信号が入力されると、第3リニアソレノイドバルブSLGのSLG電流の電流値を大きい値に保持し、噛合クラッチS1が係合を保持するような第3制御圧PSLG3を制御圧PSLGとして第3リニアソレノイドバルブSLGから出力させるB1係合定常圧制御を実行する。第3制御圧PSLG3は、例えば噛合クラッチS1に供給された場合係合が保持される定常圧であり、また第3制御圧PSLG3は、後進用ブレーキB1および噛合クラッチS1のいずれに供給されても係合状態となる油圧である。B1断接制御部80fは、第3接点判定部80dから解放指令信号が入力されると、第3リニアソレノイドバルブSLGのSLG電流の電流値を小さくして後進用ブレーキB1が解放となるように制御圧PSLGを制御する。 When the transient control command signal is input from the sticking

図11は、図10の電子制御装置80の制御作動の要部を説明するフローチャートの一例である。 FIG. 11 is an example of a flowchart illustrating a main part of the control operation of the

図11のフローチャートは、例えばD端子に入力された電気信号によりD接点のオンの検出によりスタートされる。 The flowchart of FIG. 11 is started by detecting the on of the D contact by, for example, an electric signal input to the D terminal.

まず、第1接点判定部80aに対応するステップS10において、D接点がオン且つR接点がオンであるか否かが判定される。ステップS10の判定が肯定される場合はステップS20が実行される。R接点がオン固着の場合においてシフトレバー74がDレンジ位置に操作された場合には、ステップS10の判定が肯定され、このとき電子制御装置80は、Dレンジ選択であると判定して噛合クラッチS1を係合し後進用ブレーキB1を解放しようと制御する。ステップS10の判定が否定される場合はステップS30が実行される。 First, in step S10 corresponding to the first

固着疑義決定部80cに対応するステップS20において、R接点のオン固着の疑いがあると決定される。そしてステップS50が実行される。 In step S20 corresponding to the sticking

第2接点判定部80bに対応するステップS30において、D接点がオフ且つR接点がオフであるか否かが判定される。ステップS30の判定が肯定される場合はステップS40が実行される。例えば、シフトレバー74がNレンジ位置に操作された場合であってR接点がオン固着ではない場合には、ステップS20の判定が肯定され、このとき電子制御装置80は、Nレンジ選択であると判定して噛合クラッチS1を係合し後進用ブレーキB1を解放しようと制御する。ステップS30の判定が否定される場合はステップS50が実行される。 In step S30 corresponding to the second

固着疑義決定部80cに対応するステップS40において、R接点のオン固着の疑いがないと決定される。そしてステップS50が実行される。 In step S40 corresponding to the sticking

第3接点判定部80dに対応するステップS50において、D接点がオフ且つR接点がオンであるか否かが判定される。ステップS50の判定が肯定される場合はステップS60が実行される。ステップS50の判定が否定される場合はステップS90が実行される。 In step S50 corresponding to the third

固着判定部80eに対応するステップS60において、R接点のオン固着の疑いがないか否かが判定される。ステップS60の判定が肯定される場合はステップS70が実行される。ステップS60の判定が否定される場合はステップS80が実行される。 In step S60 corresponding to the sticking

B1断接制御部80fに対応するステップS70において、噛合クラッチS1および後進用ブレーキB1に対して前述のB1係合過渡制御が実行される。この場合には、R接点のオン固着の疑いが無いため、後進用ブレーキB1の係合ショックを緩和する制御が行われる。そして終了となる。 In step S70 corresponding to the B1 disconnection /

B1断接制御部80fに対応するステップS80において、噛合クラッチS1および後進用ブレーキB1に対して前述のB1係合定常圧制御が実行される。この場合には、R接点のオン固着の疑いが有るため、実際にはシフトレバー74がNレンジ位置に操作されていても、後述するように噛合クラッチS1の係合が保持されるように制御され、その後にシフトレバー74がRレンジ位置へ操作されても車両10の発進の遅れが抑制される。そして終了となる。 In step S80 corresponding to the B1 disconnection /

B1断接制御部80fに対応するステップS90において、後進用ブレーキB1が解放となるように第3リニアソレノイドバルブSLGの制御圧PSLGが制御される。この場合には、R接点のオンが検出されないため、Rレンジ選択と判定されず、後進用ブレーキB1は解放となるように制御される。そして終了となる。 In step S90 corresponding to the B1 disconnection /

前述の図9(a)で説明したように、R接点のオン固着により電子制御装置80がRレンジ選択と判定した場合において、実際にはシフトレバー74がNレンジ位置に操作されたときに噛合クラッチS1が一時的に解放されてしまう期間があることに起因して、その期間にシフトレバー74がRレンジ位置に操作された際に車両10の発進の遅れてしまうおそれがあった。 As described with reference to FIG. 9A, when the

図12は、R接点がオン固着の場合において図11のフローチャートが実行されたとき、図6の油圧制御回路70による後進用ブレーキB1および噛合クラッチS1へ供給される係合圧の本実施例に係る概略説明図であって、図11のフローチャートにおいてR接点のオン固着の疑いがある場合に実行されるステップS80での後進用ブレーキB1および噛合クラッチS1へ供給される係合圧の概略説明図である。図12では、前述した電子制御装置80がB1係合定常圧制御を実行する場合が示されており、シフトレバー74が実際にはNレンジ位置に操作された場合が図12(a)に示され、シフトレバー74が実際にRレンジ位置に操作された場合が図12(b)に示されている。 FIG. 12 shows the present embodiment of the engagement pressure supplied to the reverse brake B1 and the meshing clutch S1 by the

実際にはシフトレバー74がNレンジ位置に操作された場合、図12(a)に示すように、S1B1バルブ104の第1油室104bにはRレンジ圧PRが供給されないため、第3リニアソレノイドバルブSLGから出力された制御圧PSLGが噛合クラッチS1に供給され、後進用ブレーキB1はドレイン圧EXとされる。このとき、第3リニアソレノイドバルブSLGは、B1係合定常圧制御が実行されるため、噛合クラッチS1の係合が保持される定常圧である第3制御圧PSLG3を制御圧PSLGとして出力するように制御される。この場合、第3リニアソレノイドバルブSLGから出力された第3制御圧PSLG3は、後進用ブレーキB1には供給されず、噛合クラッチS1に供給される。そのため、噛合クラッチS1は係合が保持され、後進用ブレーキB1は解放され、ニュートラルの状態となる。このとき、噛合クラッチS1が一時的に解放されてしまうことが無いため、その後にシフトレバー74がRレンジ位置に操作された際に車両10の発進の遅れてしまうことが抑制される。 When the

実際にシフトレバー74がRレンジ位置に操作された場合、図12(b)に示すように、S1B1バルブ104の第1油室104bにはRレンジ圧PRが供給されるため、第3リニアソレノイドバルブSLGから出力された制御圧PSLGが後進用ブレーキB1に供給され、噛合クラッチS1にはモジュレータバルブ100から出力されたモジュレータ圧Pmが供給される。このとき、第3リニアソレノイドバルブSLGは、B1係合定常圧制御が実行されるため、後進用ブレーキB1が係合される定常圧である第3制御圧PSLG3を制御圧PSLGとして出力するように制御される。この場合、モジュレータ圧Pmが噛合クラッチS1へ供給されて噛合クラッチS1の係合が保持され、第3リニアソレノイドバルブSLGから出力された第3制御圧PSLG3が後進用ブレーキB1に供給されるため、後進用ブレーキB1は解放から係合に切り替えられ、後進ギヤ走行の状態となる。 When the

本実施例の車両用油圧制御装置120によれば、シフトレバー74がRレンジ位置に操作されることによりR接点がオンさせられ、シフトレバー74がDレンジ位置に操作されることによりD接点がオンさせられ、D接点とR接点とがともにオンであることが検出された後、D接点のオンからオフへの切り替りが検出されたとき、第3リニアソレノイドバルブSLGから噛合クラッチS1が係合を保持する第3制御圧PSLG3が出力される。これにより、R接点がオン固着の場合に、シフトレバー74がDレンジ位置からNレンジ位置へ操作されても噛合クラッチS1の係合が保持され、その後にシフトレバー74がRレンジ位置へ操作された際に車両10の発進が遅れてしまうことが抑制される。 According to the vehicle

本実施例の車両用油圧制御装置120によれば、第3制御圧PSLG3は、モジュレータバルブ100が出力する一定圧であるモジュレータ圧Pmである。シフトレバー74がRレンジ位置にあるときに噛合クラッチS1へ供給されるモジュレータ圧Pmが、R接点がオン固着の場合にも噛合クラッチS1へ供給されることで、噛合クラッチS1の係合が確実に保持される。 According to the vehicle

本実施例の車両用油圧制御装置120によれば、D接点とR接点とがともにオフであることが検出された後、D接点がオフ且つR接点がオンであることが検出されたとき、第3リニアソレノイドバルブSLGから第1制御圧PSLG1が出力され、ブレーキ機構B1は、第1制御圧PSLG1により解放から次第に係合に切り替えられる。これにより、R接点がオン固着の疑いがない場合には、ブレーキ機構B1が解放から次第に係合に切り替えられることで係合に伴うショックが緩和されつつ、車両10の発進が速やかに行われる。 According to the vehicle

以上、本発明の実施例を図面に基づいて説明したが、本発明はその他の態様においても適用される。 Although the embodiments of the present invention have been described above with reference to the drawings, the present invention also applies to other aspects.

前述の実施例では、噛合クラッチS1は、スリーブ48が嵌合される際に回転を同期させる同期機構としてシンクロメッシュ機構を備えていなかったが、備えていても良い。 In the above-described embodiment, the meshing clutch S1 does not have a synchromesh mechanism as a synchronization mechanism for synchronizing rotation when the

前述の実施例の図11のフローチャートでは、ステップS30があったが、ステップS30は無くても良い。ステップS30が無くても、ステップS10にてD接点がオン且つR接点がオンであることが否定されているため、R接点のオン固着の疑いはなく、ステップS10の判定が否定された場合にステップS40が実行されてからステップS50が実行されても良い。 In the flowchart of FIG. 11 of the above-mentioned embodiment, there is step S30, but step S30 may not be present. Even if there is no step S30, since it is denied that the D contact is on and the R contact is on in step S10, there is no suspicion that the R contact is stuck on, and the determination in step S10 is denied. Step S50 may be executed after step S40 is executed.

前述の実施例では、D接点とR接点とがともにオンであることが検出された後、D接点のオンからオフへの切り替りが検出されたとき、第3リニアソレノイドバルブSLGが出力する制御圧PSLGは、噛合クラッチS1および後進用ブレーキB1のいずれに供給されてもそれらが係合される第3制御圧PSLG3であったが、これに限らない。例えば、電子制御装置80がN接点およびR接点の両方がオンを検出したときには、電子制御装置80は、前述の実施例のように噛合クラッチS1の係合が保持される第3制御圧PSLG3を第3リニアソレノイドバルブSLGに出力させ、その後電子制御装置80がR接点のみのオンを検出したときには、後進用ブレーキB1を解放から次第に係合させる第1制御圧PSLG1を第3リニアソレノイドバルブSLGに出力させても良い。 In the above-described embodiment, after it is detected that both the D contact and the R contact are on, the control output by the third linear solenoid valve SLG when the switching from the on to the off of the D contact is detected. The pressure PSLG was, but is not limited to, the third control pressure PSLG3 to which the meshing clutch S1 and the reverse brake B1 are engaged with each other. For example, when the

前述の実施例では、D接点、R接点とともにN接点がある場合であったが、N接点が無い場合でも本発明は適用可能である。 In the above-described embodiment, there is a case where there are N contacts together with the D contact and the R contact, but the present invention can be applied even when there is no N contact.

なお、上述したのはあくまでも本発明の実施例であり、本発明はその趣旨を逸脱しない範囲において当業者の知識に基づいて種々の変更、改良を加えた態様で実施することができる。 It should be noted that the above description is merely an embodiment of the present invention, and the present invention can be carried out in a mode in which various changes and improvements are made based on the knowledge of those skilled in the art within the range not deviating from the gist thereof.

10:車両

12:エンジン

18:無段変速機

20:ギヤ機構

24:出力軸

74:シフトレバー(操作体)

100:モジュレータバルブ

104:S1B1バルブ

120:車両用油圧制御装置

B1:後進用ブレーキ(ブレーキ機構)

C1:前進用クラッチ(第1のクラッチ)

C2:ベルト走行用クラッチ(第2のクラッチ)

Pm:モジュレータ圧(一定圧)

PSLG1:第1制御圧

PSLG2:第2制御圧

PSLG3:第3制御圧

S1:噛合クラッチ

SLG:第3リニアソレノイドバルブ(リニアソレノイドバルブ)10: Vehicle 12: Engine 18: Continuously variable transmission 20: Gear mechanism 24: Output shaft 74: Shift lever (operation body)

100: Modulator valve 104: S1B1 valve 120: Vehicle hydraulic control device B1: Reverse brake (brake mechanism)

C1: Forward clutch (first clutch)

C2: Belt running clutch (second clutch)

Pm: Modulator pressure (constant pressure)

PSLG1: 1st control pressure PSLG2: 2nd control pressure PSLG3: 3rd control pressure S1: Engagement clutch SLG: 3rd linear solenoid valve (linear solenoid valve)

Claims (1)

Translated fromJapanese無段変速機を経由して前記エンジンのトルクを前記出力軸に伝達する第2の動力伝達経路と、

前記第1の動力伝達経路内に設けられ、前記第1の動力伝達経路を接続および遮断する第1のクラッチと、

前記第2の動力伝達経路内に設けられ、前記第2の動力伝達経路を接続および遮断する第2のクラッチと、

前記第1の動力伝達経路上に設けられた噛合クラッチと、

操作体がRレンジ位置にあるときに係合するブレーキ機構と、を備える車両において、

前記操作体が前記Rレンジ位置にあると判定したときに前記ブレーキ機構の係合圧を制御するために一旦低くされた後次第に高くされる第1制御圧を出力し、前記操作体が前記Rレンジ位置にないと判定したときに前記噛合クラッチの係合圧を制御する第2制御圧を出力するリニアソレノイドバルブと、

一定圧を出力するモジュレータバルブと、

前記操作体が前記Rレンジ位置にあるときに、前記モジュレータバルブが出力した前記一定圧を前記噛合クラッチへ供給し、前記リニアソレノイドバルブが出力した前記第1制御圧を前記ブレーキ機構へ供給し、前記操作体が前記Rレンジ位置にないときに、前記リニアソレノイドバルブが出力した前記第2制御圧を前記噛合クラッチへ供給するS1B1バルブと、を備える車両用油圧制御装置であって、

前記操作体が前記Rレンジ位置に操作されることによりR接点がオンさせられ、前記操作体がDレンジ位置に操作されることによりD接点がオンさせられ、

前記D接点と前記R接点とがともにオンであることを検出した後、前記D接点のオンからオフへの切り替りを検出したとき、前記リニアソレノイドバルブに前記第1制御圧に代えて前記噛合クラッチが係合を保持する第3制御圧を出力させる

ことを特徴とする車両用油圧制御装置。A first power transmission path that transmits engine torque to the output shaft via a gear mechanism that is a stepped transmission, and

A second power transmission path that transmits the torque of the engine to the output shaft via a continuously variable transmission, and

A first clutch provided in the first power transmission path and connecting and disconnecting the first power transmission path,

A second clutch provided in the second power transmission path and connecting and disconnecting the second power transmission path,

With the meshing clutch provided on the first power transmission path,

In a vehicle equipped with a braking mechanism that engages when the operating body is in the R range position.

When it is determined that the operating body is in the R range position, a first control pressure thatis once lowered and then gradually increased in order to control the engaging pressure of the braking mechanism is output, and the operating body is in the R range. A linear solenoid valve that outputs a second control pressure that controls the engagement pressure of the meshing clutch when it is determined that it is not in the position.

A modulator valve that outputs a constant pressure,

When the operating body is in the R range position, the constant pressure output by the modulator valve is supplied to the meshing clutch, and the first control pressure output by the linear solenoid valve is supplied to the brake mechanism. A vehicle hydraulic control device including an S1B1 valve that supplies the second control pressure output by the linear solenoid valve to the meshing clutch when the operating body is not in the R range position.

When the operating body is operated to the R range position, the R contact is turned on, and when the operating body is operated to the D range position, the D contact is turned on.

After detecting that both the D contact and the R contact are on, when the switching of the D contact from on to off is detected, the linear solenoid valve is engaged with the linear solenoid valveinstead of the first control pressure. A vehicle hydraulic control device characterized in that a clutch outputs a third control pressure for holding engagement.

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2018039149AJP7035633B2 (en) | 2018-03-05 | 2018-03-05 | Vehicle hydraulic control device |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2018039149AJP7035633B2 (en) | 2018-03-05 | 2018-03-05 | Vehicle hydraulic control device |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2019152293A JP2019152293A (en) | 2019-09-12 |

| JP7035633B2true JP7035633B2 (en) | 2022-03-15 |

Family

ID=67948660

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2018039149AActiveJP7035633B2 (en) | 2018-03-05 | 2018-03-05 | Vehicle hydraulic control device |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP7035633B2 (en) |

Citations (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| WO2017098898A1 (en) | 2015-12-09 | 2017-06-15 | アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 | Hydraulic control device for automatic transmission |

| JP2017180536A (en) | 2016-03-28 | 2017-10-05 | アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 | Hydraulic control device |

- 2018

- 2018-03-05JPJP2018039149Apatent/JP7035633B2/enactiveActive

Patent Citations (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| WO2017098898A1 (en) | 2015-12-09 | 2017-06-15 | アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 | Hydraulic control device for automatic transmission |

| JP2017180536A (en) | 2016-03-28 | 2017-10-05 | アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 | Hydraulic control device |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2019152293A (en) | 2019-09-12 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| US9689491B2 (en) | Controller for vehicle power transmission system | |

| JP6394663B2 (en) | Vehicle travel control device | |

| KR101477927B1 (en) | Control device of automatic transmission | |

| US9821806B2 (en) | Control apparatus for vehicle | |

| JP6070623B2 (en) | Vehicle control device | |

| JP2008025709A (en) | Control device for automatic transmission for vehicle | |

| JP2018194125A (en) | Power transmission device for vehicle | |

| JP6233337B2 (en) | Power transmission control device | |

| JP6350583B2 (en) | Vehicle control device | |

| JP2017101745A (en) | Control device of power transmission device | |

| JP2017036783A (en) | Power transmission control device | |

| US10774902B2 (en) | Control device of vehicle | |

| JP7035633B2 (en) | Vehicle hydraulic control device | |

| JP2017106501A (en) | Power transmission control device | |

| JP6561979B2 (en) | Control device for vehicle drive device | |

| JP4923547B2 (en) | Shift control device for automatic transmission for vehicle | |

| JP2010216561A (en) | Control device for vehicular power transmission device | |

| JP2017020622A (en) | Control device of power transmission device | |

| JP7685003B2 (en) | Transmission control device | |

| JP2010060050A (en) | Control device for vehicular automatic transmission | |

| JP2019124255A (en) | Control device of transmission for vehicle | |

| JP4211652B2 (en) | Hydraulic control device for automatic transmission | |

| JP2005350017A (en) | Vehicle control device | |

| JP2022175104A (en) | vehicle power transmission | |

| JP5062308B2 (en) | Control device for automatic transmission for vehicle |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A621 | Written request for application examination | Free format text:JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date:20210222 | |

| A131 | Notification of reasons for refusal | Free format text:JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date:20210914 | |

| A977 | Report on retrieval | Free format text:JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date:20210916 | |

| A521 | Request for written amendment filed | Free format text:JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date:20211015 | |

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) | Free format text:JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date:20220201 | |

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) | Free format text:JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date:20220214 | |

| R151 | Written notification of patent or utility model registration | Ref document number:7035633 Country of ref document:JP Free format text:JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151 |