JP6696277B2 - Document display system, document storage device and program - Google Patents

Document display system, document storage device and programDownload PDFInfo

- Publication number

- JP6696277B2 JP6696277B2JP2016079107AJP2016079107AJP6696277B2JP 6696277 B2JP6696277 B2JP 6696277B2JP 2016079107 AJP2016079107 AJP 2016079107AJP 2016079107 AJP2016079107 AJP 2016079107AJP 6696277 B2JP6696277 B2JP 6696277B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- document

- display device

- user

- electronic document

- users

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Active

Links

- 238000004891communicationMethods0.000claimsdescription64

- 238000012790confirmationMethods0.000claimsdescription35

- 238000012545processingMethods0.000claimsdescription30

- 230000008859changeEffects0.000claimsdescription16

- 230000005540biological transmissionEffects0.000claimsdescription12

- 230000004044responseEffects0.000claimsdescription12

- 238000001514detection methodMethods0.000claimsdescription2

- 238000000034methodMethods0.000description41

- 230000008569processEffects0.000description39

- 102220070930rs794728599Human genes0.000description15

- 238000010586diagramMethods0.000description14

- 238000013459approachMethods0.000description13

- 230000006870functionEffects0.000description10

- 230000004048modificationEffects0.000description7

- 238000012986modificationMethods0.000description7

- 230000015654memoryEffects0.000description6

- 239000004065semiconductorSubstances0.000description5

- 230000002093peripheral effectEffects0.000description4

- 239000002131composite materialSubstances0.000description3

- 125000002066L-histidyl groupChemical group[H]N1C([H])=NC(C([H])([H])[C@](C(=O)[*])([H])N([H])[H])=C1[H]0.000description2

- 230000007423decreaseEffects0.000description2

- 230000000694effectsEffects0.000description2

- 238000005516engineering processMethods0.000description2

- 239000004973liquid crystal related substanceSubstances0.000description2

- 239000012925reference materialSubstances0.000description2

- 230000004913activationEffects0.000description1

- 238000009434installationMethods0.000description1

- 239000000463materialSubstances0.000description1

Images

Landscapes

- Digital Computer Display Output (AREA)

- Facsimiles In General (AREA)

- Controls And Circuits For Display Device (AREA)

- User Interface Of Digital Computer (AREA)

Description

Translated fromJapanese本発明は、文書表示システムおよびそれに関連する技術に関する。 The present invention relates to a document display system and technology related thereto.

文書格納装置(MFP(マルチ・ファンクション・ペリフェラル(Multi-Functional Peripheral))等)に格納された電子文書を、ユーザ操作を伴って文書表示装置(パーソナルコンピュータ等)に表示する技術が存在する。 There is a technique for displaying an electronic document stored in a document storage device (MFP (Multi-Functional Peripheral) or the like) on a document display device (personal computer or the like) with user operation.

たとえば、特許文献1においては、ユーザが、資料生成装置に設けられている共有ボックスへアクセスして参照用資料ファイルを自分の端末装置へダウンロードし、参照用資料を閲覧すること、が示されている。 For example, in

ところで、電子文書の文書作成ユーザU1が、MFPに格納された電子文書を、別のユーザ(たとえばユーザU2)と共に、ユーザU2のパーソナルコンピュータにて閲覧したい場合がある。この場合、次述するように、当該ユーザU2のパーソナルコンピュータにおいて、当該ユーザU2にとって煩雑なユーザ操作を伴うことがある。 By the way, there are cases where the document creation user U1 of an electronic document wants to view the electronic document stored in the MFP together with another user (for example, the user U2) on the personal computer of the user U2. In this case, as described below, in the personal computer of the user U2, the user operation may be complicated for the user U2.

たとえば、ユーザU1は、MFPに格納された電子文書の格納先(格納先フォルダのフォルダパス)を電子メール等を用いてユーザU2に連絡し、ユーザU2の居場所(詳細にはユーザU2のパーソナルコンピュータの設置位置)へと移動する。当該ユーザU2は、まず、ユーザU1からの電子メールを探し出し、当該電子メール内に記載されたフォルダパスに基づいて、電子文書の格納先フォルダへとアクセスする。さらに、ユーザU2は、ユーザU1によって作成された電子文書を当該格納先フォルダにて探し出し、探し出した電子文書を選択して自身のパーソナルコンピュータに表示させる。そして、ユーザU1,U2は、ユーザU2のパーソナルコンピュータに表示された電子文書を共に閲覧する。 For example, the user U1 notifies the user U2 of the storage destination (folder path of the storage destination folder) of the electronic document stored in the MFP by using e-mail or the like, and the user U2's whereabouts (specifically, the personal computer of the user U2). Installation location). The user U2 first searches for an electronic mail from the user U1, and accesses the storage destination folder of the electronic document based on the folder path described in the electronic mail. Further, the user U2 searches for the electronic document created by the user U1 in the storage destination folder, selects the found electronic document, and displays it on his / her personal computer. Then, the users U1 and U2 both browse the electronic document displayed on the personal computer of the user U2.

このように、ユーザU1,U2が、MFPに格納された電子文書をユーザU2のパーソナルコンピュータで閲覧する場合、当該ユーザU2にとって煩雑なユーザ操作を伴うことがある。 As described above, when the users U1 and U2 browse the electronic document stored in the MFP with the personal computer of the user U2, the user operation may be complicated for the user U2.

なお、文書格納装置に格納された電子文書を文書表示装置に表示する際に煩雑なユーザ操作を伴う問題は、複数のユーザ(ここではユーザU1,U2)で当該電子文書を閲覧する場合に限らず、単一のユーザ(たとえばユーザU1のみ)で当該電子文書を閲覧する場合にも生じ得る。 It should be noted that the problem involving a complicated user operation in displaying the electronic document stored in the document storage device on the document display device is limited to the case where a plurality of users (here, users U1 and U2) browse the electronic document. Instead, it may occur when a single user (for example, only the user U1) browses the electronic document.

具体的には、ユーザU1がパーソナルコンピュータに電子文書を表示させる際には、当該電子文書の格納先フォルダを記載した電子メールを探し出す操作は伴わないものの、当該格納先フォルダへとアクセスして格納先フォルダにて電子文書を探し出し、さらに、探し出した電子文書を選択する操作を伴う。 Specifically, when the user U1 displays the electronic document on the personal computer, the user U1 does not have to perform an operation to search for an electronic mail in which the storage folder of the electronic document is described, but the user U1 accesses and stores the storage folder. This involves an operation of searching for an electronic document in the destination folder and further selecting the found electronic document.

このように、単一のユーザ(ここではユーザU1)が、MFPに格納された電子文書をパーソナルコンピュータで閲覧する場合、当該ユーザU1にとって煩雑なユーザ操作を伴うことがある。 As described above, when a single user (here, the user U1) browses the electronic document stored in the MFP with the personal computer, the user U1 may have a complicated user operation.

そこで、本願発明は、文書格納装置に格納された電子文書を、煩雑なユーザ操作を伴わずに文書表示装置に表示することが可能な技術を提供することを課題とする。 Therefore, an object of the present invention is to provide a technique capable of displaying an electronic document stored in a document storage device on a document display device without a complicated user operation.

上記課題を解決すべく、請求項1の発明は、文書表示システムであって、文書格納装置と、文書表示装置と、を備え、前記文書格納装置は、電子文書を格納する格納手段、を有し、前記文書表示装置は、前記文書表示装置の近傍領域に存在する携帯端末を検出する検出手段と、前記近傍領域に存在する旨が検出された携帯端末のユーザである表示装置近傍ユーザと前記電子文書を閲覧すべきユーザとして指定された閲覧指定ユーザであって前記電子文書に関連付けて登録された閲覧指定ユーザとの包含関係に関して、前記閲覧指定ユーザの全ユーザが前記表示装置近傍ユーザに含まれる旨が判定されることを条件として、前記電子文書を前記文書表示装置に自動的に表示する表示制御手段と、を有することを特徴とする。 In order to solve the above-mentioned problems, the invention of

請求項2の発明は、請求項1の発明に係る文書表示システムにおいて、前記表示制御手段は、前記閲覧指定ユーザの全ユーザが前記表示装置近傍ユーザに含まれる場合、前記閲覧指定ユーザ以外のユーザが前記表示装置近傍ユーザとして存在するときであっても、前記電子文書を前記文書表示装置に自動的に表示することを特徴とする。 According to a second aspect of the present invention, in the document display system according to the first aspect of the present invention, the display control means, when all users of the browsing designated user are included in the display device neighboring users, users other than the browsing designated user. The electronic document is automatically displayed on the document display device even when is present as a user near the display device.

請求項3の発明は、請求項1の発明に係る文書表示システムにおいて、前記表示制御手段は、前記閲覧指定ユーザと前記表示装置近傍ユーザとが完全に一致する旨が判定されることを条件として、前記電子文書を前記文書表示装置に自動的に表示し、前記文書表示装置での前記電子文書の表示後において、前記閲覧指定ユーザとは異なるユーザの携帯端末が前記近傍領域に存在する旨が検出されると、前記文書表示装置に表示されている前記電子文書を、閲覧可能状態から閲覧不可状態に変更することを特徴とする。A third aspect of the present invention, in the document display system according to the invention of

請求項4の発明は、請求項1から請求項3のいずれかの発明に係る文書表示システムにおいて、前記表示制御手段は、前記文書表示装置での前記電子文書の表示後において、前記閲覧指定ユーザのうちの少なくとも一人が前記表示装置近傍ユーザに含まれない旨が判定されると、前記文書表示装置での前記電子文書の表示を終了することを特徴とする。 According to a fourth aspect of the present invention, in the document display system according to any one of the first to third aspects, the display control unit displays the electronic document on the document display device and then displays the browse-specified user. When it is determined that at least one of the above is not included in the display device vicinity users, the display of the electronic document on the document display device is terminated.

請求項5の発明は、請求項1から請求項4のいずれかの発明に係る文書表示システムにおいて、前記表示制御手段は、前記閲覧指定ユーザのうちの一人が前記文書表示装置にログインしていることをも条件として、前記電子文書を前記文書表示装置に自動的に表示することを特徴とする。 According to a fifth aspect of the present invention, in the document display system according to any one of the first to fourth aspects, in the display control means, one of the browsing designated users logs in to the document display device. Under the above condition, the electronic document is automatically displayed on the document display device.

請求項6の発明は、請求項1から請求項5のいずれかの発明に係る文書表示システムにおいて、前記表示制御手段は、前記閲覧指定ユーザの全ユーザが前記表示装置近傍ユーザに含まれる旨が判定されると、前記電子文書を表示すべきか否かを確認する表示確認画面を前記文書表示装置に表示し、前記電子文書を表示すべき旨が前記表示確認画面において確認されると、前記電子文書を前記文書表示装置に表示することを特徴とする。 According to a sixth aspect of the present invention, in the document display system according to any one of the first to fifth aspects, the display control means includes all users of the browsing-designated users included in the display device neighboring users. When it is determined, a display confirmation screen for confirming whether or not to display the electronic document is displayed on the document display device, and when it is confirmed on the display confirmation screen that the electronic document is to be displayed, The document is displayed on the document display device.

請求項7の発明は、請求項3の発明に係る文書表示システムにおいて、前記表示制御手段は、前記電子文書の前記閲覧不可状態への変更に先立って、前記電子文書を前記閲覧可能状態から前記閲覧不可状態に変更すべきか否かを確認する変更確認画面を前記文書表示装置に表示し、前記電子文書を前記閲覧不可状態に変更すべき旨が前記変更確認画面において確認されると、前記文書表示装置に表示されている前記電子文書を、前記閲覧可能状態から前記閲覧不可状態に変更することを特徴とする。 According to a seventh aspect of the present invention, in the document display system according to the third aspect, the display control unit changes the electronic document from the viewable state to the viewable state before changing the electronic document to the view-disabled state. When a change confirmation screen for confirming whether to change to the unreadable state is displayed on the document display device and it is confirmed on the change confirmation screen that the electronic document should be changed to the unreadable state, the document is displayed. The electronic document displayed on the display device is changed from the viewable state to the viewable state.

請求項8の発明は、請求項3の発明に係る文書表示システムにおいて、前記表示制御手段は、前記電子文書の前記閲覧不可状態への変更後において、前記電子文書を再表示すべきか否かを確認する再表示確認画面を前記文書表示装置に表示し、前記電子文書を再表示すべき旨が前記再表示確認画面において確認されると、前記電子文書を前記閲覧不可状態から前記閲覧可能状態へと変更して前記電子文書を前記文書表示装置に再び表示することを特徴とする。 According to an eighth aspect of the present invention, in the document display system according to the third aspect, the display control means determines whether or not the electronic document should be displayed again after the electronic document is changed to the inaccessible state. A re-display confirmation screen for confirmation is displayed on the document display device, and when it is confirmed on the re-display confirmation screen that the electronic document should be re-displayed, the electronic document is changed from the unreadable state to the readable state. And the electronic document is displayed again on the document display device.

請求項9の発明は、請求項1から請求項8のいずれかの発明に係る文書表示システムにおいて、前記文書格納装置は、前記閲覧指定ユーザに関する情報である指定ユーザ情報を取得するとともに、前記表示装置近傍ユーザに関する情報である近傍ユーザ情報を取得する取得手段と、前記指定ユーザ情報と前記近傍ユーザ情報とに基づいて、前記閲覧指定ユーザと前記表示装置近傍ユーザとの包含関係を判定する判定手段と、前記閲覧指定ユーザの全ユーザが前記表示装置近傍ユーザに含まれる旨が判定されると、前記電子文書を前記文書表示装置に送信する通信制御手段と、をさらに有し、前記表示制御手段は、前記文書格納装置から前記電子文書が受信されると、前記電子文書を前記文書表示装置に自動的に表示することを特徴とする。 According to a ninth aspect of the present invention, in the document display system according to any one of the first to eighth aspects, the document storage device acquires designated user information that is information regarding the browsing designated user, and displays the information. Acquisition means for acquiring near-field user information that is information related to the apparatus-nearest user, and judging means for judging an inclusive relationship between the browsing-designated user and the display-apparatus near-user based on the designated user information and the neighboring user information. And a communication control means for transmitting the electronic document to the document display device when it is determined that all users of the browsing designated user are included in the display device neighboring users. When the electronic document is received from the document storage device, the electronic document is automatically displayed on the document display device.

請求項10の発明は、請求項1から請求項8のいずれかの発明に係る文書表示システムにおいて、前記文書表示装置は、前記閲覧指定ユーザに関する情報である指定ユーザ情報を取得するとともに、前記表示装置近傍ユーザに関する情報である近傍ユーザ情報を取得する取得手段と、前記指定ユーザ情報と前記近傍ユーザ情報とに基づいて、前記閲覧指定ユーザと前記表示装置近傍ユーザとの包含関係を判定する判定手段と、前記閲覧指定ユーザの全ユーザが前記表示装置近傍ユーザに含まれる旨が判定されると、前記電子文書の送信要求を前記文書格納装置に送信する通信制御手段と、をさらに有し、前記表示制御手段は、前記送信要求に応答して前記文書格納装置から送信されてきた前記電子文書が受信されると、前記電子文書を前記文書表示装置に自動的に表示することを特徴とする。 According to a tenth aspect of the invention, in the document display system according to any one of the first to eighth aspects, the document display device acquires designated user information that is information regarding the browsing designated user, and displays the information. Acquisition means for acquiring near-field user information that is information related to the apparatus-nearest user, and judging means for judging an inclusive relationship between the browsing-designated user and the display-apparatus near-user based on the designated user information and the neighboring user information. And communication control means for transmitting a request to transmit the electronic document to the document storage device when it is determined that all of the browsing-designated users are included in the display device neighboring users, The display control means, when the electronic document transmitted from the document storage device is received in response to the transmission request, automatically displays the electronic document on the document display device.

請求項11の発明は、請求項1から請求項10のいずれかの発明に係る文書表示システムにおいて、前記電子文書は、前記閲覧指定ユーザとして指定された複数のユーザと関連付けて登録されていることを特徴とする。 According to the invention of

請求項12の発明は、請求項1から請求項11のいずれかの発明に係る文書表示システムにおいて、前記文書格納装置は、画像処理装置であることを特徴とする。 The invention of

請求項13の発明は、請求項1から請求項11のいずれかの発明に係る文書表示システムにおいて、前記文書格納装置は、サーバであることを特徴とする。 According to a thirteenth aspect of the present invention, in the document display system according to any one of the first to eleventh aspects, the document storage device is a server.

請求項14の発明は、文書表示装置に内蔵されたコンピュータに、a)前記文書表示装置の近傍領域に存在する携帯端末を検出するステップと、b)前記近傍領域に存在する旨が検出された携帯端末のユーザである表示装置近傍ユーザと文書格納装置に格納された電子文書を閲覧すべきユーザとして指定された閲覧指定ユーザであって前記電子文書に関連付けて登録された閲覧指定ユーザとの包含関係に関して、前記閲覧指定ユーザの全ユーザが前記表示装置近傍ユーザに含まれる旨が判定されることを条件として、前記電子文書を前記文書表示装置に自動的に表示するステップと、を実行させるためのプログラムであることを特徴とする。

請求項15の発明は、請求項14の発明に係るプログラムにおいて、前記ステップb)は、b−1)前記閲覧指定ユーザの全ユーザが前記表示装置近傍ユーザに含まれる場合、前記閲覧指定ユーザ以外のユーザが前記表示装置近傍ユーザとして存在するときであっても、前記電子文書を前記文書表示装置に自動的に表示するステップ、を有することを特徴とする。In a fourteenth aspect of the present invention, a computer incorporated in the document display device detects a) that a mobile terminal existing in the vicinity of the document display device is detected, and b) that the mobile terminal exists in the vicinity region. Inclusion of a user near the display device, which is a user of the mobile terminal, and a browse-designated user designated as a user who should browse the electronic document stored in the document storage device and registered in association with the electronic document. Regarding the relationship, automatically displaying the electronic document on the document display device on condition that it is determined that all users of the browsing-designated user are included in the display device neighboring users. It is characterized by being a program of.

According to a fifteenth aspect of the invention, in the program according to the fourteenth aspect, the step b) is b-1) when all users of the browsing designated users are included in the display device neighboring users, other than the browsing designated user. Even when the user exists as a user near the display device, the step of automatically displaying the electronic document on the document display device.

請求項16の発明は、請求項14または請求項15の発明に係るプログラムにおいて、前記プログラムは、c)前記ステップb)の前において、前記閲覧指定ユーザの全ユーザが前記表示装置近傍ユーザに含まれる旨が前記文書格納装置にて判定されたことに応答して前記文書格納装置から送信されてきた前記電子文書を受信するステップ、を前記コンピュータにさらに実行させ、前記ステップb)においては、前記文書格納装置から前記電子文書が受信されると、前記電子文書が前記文書表示装置に自動的に表示されることを特徴とする。According to a sixteenth aspect of the present invention, in the program according to thefourteenth aspect or the fifteenth aspect of the present invention, the program includes all users of the browsing-designated users as the display device neighboring users before c) the step b). The step of receiving the electronic document transmitted from the document storage device in response to the fact that the document storage device determines that the electronic document is to be transmitted, and in the step b), When the electronic document is received from the document storage device, the electronic document is automatically displayed on the document display device.

請求項17の発明は、請求項14または請求項15の発明に係るプログラムにおいて、前記プログラムは、c)前記ステップb)の前において、前記閲覧指定ユーザに関する情報である指定ユーザ情報を取得するとともに、前記表示装置近傍ユーザに関する情報である近傍ユーザ情報を取得するステップと、d)前記指定ユーザ情報と前記近傍ユーザ情報とに基づいて、前記閲覧指定ユーザと前記表示装置近傍ユーザとの包含関係を判定するステップと、e)前記閲覧指定ユーザの全ユーザが前記表示装置近傍ユーザに含まれる旨が判定されると、前記電子文書の送信要求を前記文書格納装置に送信するステップと、を前記コンピュータにさらに実行させ、前記ステップb)においては、前記送信要求に応答して前記文書格納装置から送信されてきた前記電子文書が受信されると、前記電子文書が前記文書表示装置に自動的に表示されることを特徴とする。According to a seventeenth aspect of the present invention, in the program according to the fourteenth aspect or the fifteenth aspect, the program obtains, prior to c) the step b), designated user information that is information regarding the browsing designated user. A step of obtaining near-field user information which is information about the near-display device user, and d) an inclusion relation between the viewing-designated user and the near-display device user based on the designated user information and the near-user information. The determining step; and e) transmitting a transmission request for the electronic document to the document storage device when it is determined that all users of the browsing-designated user are included in the display device neighboring users. In step b), when the electronic document transmitted from the document storage device is received in response to the transmission request, the electronic document is automatically displayed on the document display device. It is characterized by being done.

請求項18の発明は、文書格納装置であって、電子文書を格納する格納手段と、前記電子文書を閲覧すべきユーザとして指定された閲覧指定ユーザであって前記電子文書に関連付けて登録された閲覧指定ユーザに関する情報である指定ユーザ情報を取得するとともに、前記電子文書を表示することが可能な文書表示装置の近傍領域に存在する旨が検出された携帯端末のユーザである表示装置近傍ユーザに関する情報である近傍ユーザ情報を取得する取得手段と、前記指定ユーザ情報と前記近傍ユーザ情報とに基づいて、前記閲覧指定ユーザと前記表示装置近傍ユーザとの包含関係を判定する判定手段と、前記閲覧指定ユーザの全ユーザが前記表示装置近傍ユーザに含まれる旨が判定されることを条件として、前記電子文書を、前記文書表示装置に送信して前記文書表示装置に自動的に表示させる通信制御手段と、を備えることを特徴とする。

請求項19の発明は、請求項18の発明に係る文書格納装置において、前記通信制御手段は、前記閲覧指定ユーザの全ユーザが前記表示装置近傍ユーザに含まれる場合、前記閲覧指定ユーザ以外のユーザが前記表示装置近傍ユーザとして存在するときであっても、前記電子文書を、前記文書表示装置に送信して前記文書表示装置に自動的に表示させることを特徴とする。According to an eighteenth aspect of the present invention, there is provided a document storage device, a storage unit for storing an electronic document, and a browsing designated user designated as a user who should browse the electronic document, which is registered in association with the electronic document. A user near the display device, which is a user of the mobile terminal, who has acquired the designated user information that is information about the designated browsing user and has detected that the electronic document exists in the vicinity region of the document display device that can display the electronic document. Acquisition means for acquiring near-field user information, which is information, judgment means for judging an inclusive relationship between the viewing-specified user and the display-device-nearest-user based on the designated user information and the near-user information, and the browsing Communication control means for transmitting the electronic document to the document display device and automatically displaying the electronic document on the condition that it is determined that all the designated users are included in the display device proximity users And are provided.

A nineteenth aspect of the present invention is the document storage device according to the eighteenth aspect, wherein the communication control means is a user other than the browsing designated user when all users of the browsing designated user are included in the display device neighboring users. The electronic document is transmitted to the document display device and automatically displayed on the document display device even when is present as a user near the display device.

請求項20の発明は、文書格納装置に内蔵されたコンピュータに、a)前記文書格納装置に格納された電子文書を閲覧すべきユーザとして指定された閲覧指定ユーザであって前記電子文書に関連付けて登録された閲覧指定ユーザに関する情報である指定ユーザ情報を取得するとともに、前記電子文書を表示することが可能な文書表示装置の近傍領域に存在する旨が検出された携帯端末のユーザである表示装置近傍ユーザに関する情報である近傍ユーザ情報を取得するステップと、b)前記指定ユーザ情報と前記近傍ユーザ情報とに基づいて、前記閲覧指定ユーザと前記表示装置近傍ユーザとの包含関係を判定するステップと、c)前記閲覧指定ユーザの全ユーザが前記表示装置近傍ユーザに含まれる旨が判定されることを条件として、前記電子文書を、前記文書表示装置に送信して前記文書表示装置に自動的に表示させるステップと、を実行させるためのプログラムであることを特徴とする。

請求項21の発明は、請求項20の発明に係るプログラムにおいて、前記ステップc)は、c−1)前記閲覧指定ユーザの全ユーザが前記表示装置近傍ユーザに含まれる場合、前記閲覧指定ユーザ以外のユーザが前記表示装置近傍ユーザとして存在するときであっても、前記電子文書を、前記文書表示装置に送信して前記文書表示装置に自動的に表示させるステップ、を有することを特徴とする。According to a twentieth aspect of the present invention, a computer incorporated in the document storage device is provided with: a) a browsing-designated user designated as a user who should browse the electronic document stored in the document storage device, in association with the electronic document. A display device that is a user of a mobile terminal that has acquired specified user information that is information related to a registered specified viewing user and has detected that the specified document exists in the vicinity of a document display device that can display the electronic document. Acquiring near-field user information that is information about near-field users, and b) determining an inclusive relationship between the viewing-designated user and the near-display-device user based on the designated user information and the near-field user information. , C) The electronic document is transmitted to the document display device and automatically transmitted to the document display device on condition that it is determined that all users of the browsing-designated user are included in the display device neighboring users. It is a program for executing the step of displaying and the step of displaying.

According to the invention of

請求項1から請求項21に記載の発明によれば、電子文書の閲覧指定ユーザの全ユーザが表示装置近傍ユーザに含まれる旨が判定されることを条件として、当該電子文書が文書表示装置に自動的に表示される。したがって、文書格納装置に格納された電子文書を、煩雑なユーザ操作を伴わずに文書表示装置に表示することが可能である。According to the invention described inany one of

また、請求項3に記載の発明によれば、電子文書の表示後において、当該電子文書の閲覧指定ユーザとは異なるユーザの携帯端末が文書表示装置の近傍領域に存在する旨が検出されると、文書表示装置に表示されている電子文書が、閲覧可能状態から閲覧不可状態に変更される。したがって、文書格納装置に格納された電子文書が、当該電子文書の閲覧指定ユーザ以外のユーザに見られることを抑制することが可能である。 According to the third aspect of the present invention, after the electronic document is displayed, it is detected that a portable terminal of a user different from the user who has designated viewing the electronic document is present in the vicinity of the document display device. The electronic document displayed on the document display device is changed from the viewable state to the viewable state. Therefore, it is possible to prevent the electronic document stored in the document storage device from being viewed by a user other than the viewing-designated user of the electronic document.

また、請求項5に記載の発明によれば、電子文書の閲覧指定ユーザのうちの一人が文書表示装置にログインしていることをも条件として、当該電子文書が当該文書表示装置に自動的に表示される。そのため、電子文書の閲覧指定ユーザのいずれもが文書表示装置を現在利用していない場合には、当該電子文書は当該文書表示装置に自動的に表示されない。したがって、電子文書の閲覧指定ユーザのいずれかが文書表示装置を現に利用していることを確認した上で、当該電子文書を当該文書表示装置に表示することが可能である。 Further, according to the invention of claim 5, the electronic document is automatically displayed on the document display device on condition that one of the designated users for viewing the electronic document is logged in to the document display device. Is displayed. Therefore, if none of the designated users for viewing the electronic document is currently using the document display device, the electronic document is not automatically displayed on the document display device. Therefore, it is possible to display the electronic document on the document display device after confirming that one of the designated users for browsing the electronic document is actually using the document display device.

以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。 Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.

<1.第1実施形態>

<1−1.構成概要>

図1は、本発明に係る文書表示システム1(1A)を示す図である。図1に示すように、文書表示システム1Aは、MFP10と文書表示装置50と携帯端末70とを備える。なお、この文書表示システム1Aでは、文書格納装置としてMFP(マルチ・ファンクション・ペリフェラル(Multi-Functional Peripheral))10を例示する。<1. First Embodiment>

<1-1. Configuration overview>

FIG. 1 is a diagram showing a document display system 1 (1A) according to the present invention. As shown in FIG. 1, the

文書表示システム1において、MFP10と文書表示装置50とは、ネットワーク108を介して互いに接続される。ネットワーク108は、LAN(Local Area Network)およびインターネットなどによって構成される。また、ネットワーク108に対する接続態様は、有線接続であってもよく、或いは無線接続であってもよい。 In the

また、文書表示装置50と携帯端末70とは、各種の無線通信技術を用いて互いに無線接続される。たとえば、文書表示装置50と携帯端末70との間の通信には、無線LAN(IEEE 802.11等)による通信、および近距離無線通信が利用され得る。この実施形態では、近距離無線通信として、Bluetooth(ブルートゥース)(登録商標)の拡張規格であるBluetooth LE(Bluetooth Low Energy)に基づく通信が用いられる。ただし、これに限定されず、Bluetooth規格に基づく通信、あるいは、NFC(Near Field Communication)が、近距離無線通信として利用されてもよい。 The

また、各ユーザは、それぞれ、自身の携帯端末70を所持している。 In addition, each user has his or her own

<1−2.MFPの構成>

図2は、MFP10の機能ブロックを示す図である。なお、MFP10は、画像処理装置あるいは画像形成装置とも称される。図2においては、MFP10の機能ブロックが示されている。<1-2. Configuration of MFP>

FIG. 2 is a diagram showing functional blocks of the

MFP10は、スキャン機能、コピー機能、ファクシミリ機能およびボックス格納機能などを備える装置(複合機とも称する)である。具体的には、MFP10は、図2の機能ブロック図に示すように、画像読取部2、印刷出力部3、通信部4、格納部5、操作部6およびコントローラ(制御部)9等を備えており、これらの各部を複合的に動作させることによって、各種の機能を実現する。 The

画像読取部2は、MFP10の所定の位置に載置された原稿を光学的に読み取って(すなわちスキャンして)、原稿の画像データ(原稿画像あるいはスキャン画像とも称する)を電子文書として生成する処理部である。この画像読取部2は、スキャン部であるとも称される。 The

印刷出力部3は、印刷対象に関するデータ(印刷対象データ)に基づいて紙などの各種の媒体に画像を印刷出力する出力部である。 The

通信部4は、公衆回線等を介したファクシミリ通信を行うことが可能な処理部である。さらに、通信部4は、ネットワーク108を介したネットワーク通信を行うことも可能である。このネットワーク通信では、たとえば、TCP/IP(Transmission Control Protocol / Internet Protocol)等の各種のプロトコルが利用される。当該ネットワーク通信を利用することによって、MFP10は、所望の相手先(たとえば文書表示装置50)と連携して各種のデータを授受することが可能である。通信部4は、各種データ(たとえば電子文書の画像データ)を送信する送信部4aと各種データ(たとえば携帯端末70の端末情報)を受信する受信部4bとを有する。 The

格納部5は、ハードディスクドライブ(HDD)等の記憶装置で構成される。当該格納部5には、複数の電子文書が格納されている。また、当該格納部5は、文書表示装置50で自動表示される電子文書を特定するための管理テーブル300(図6参照)を有する。当該管理テーブル300においては、電子文書と当該電子文書の閲覧指定ユーザ(詳細にはそのユーザ情報(たとえばユーザID))とが関連付けて登録されている。たとえば、電子文書D1を閲覧すべきユーザとして指定された閲覧指定ユーザ(たとえばユーザU1,U2)が、当該電子文書D1に関連付けて管理テーブル300(図6参照)に登録される。 The storage unit 5 is composed of a storage device such as a hard disk drive (HDD). The storage unit 5 stores a plurality of electronic documents. Further, the storage unit 5 has a management table 300 (see FIG. 6) for specifying an electronic document automatically displayed on the

操作部6は、MFP10に対する操作入力を受け付ける操作入力部6aと、各種情報の表示出力を行う表示部6bとを備えている。 The

このMFP10においては、略板状の操作パネル部6c(図1参照)が設けられている。また、操作パネル部6cは、その正面側にタッチパネル25(図1参照)を有している。タッチパネル25は、操作入力部6aの一部としても機能するとともに、表示部6bの一部としても機能する。タッチパネル25は、液晶表示パネルに各種センサ等が埋め込まれて構成され、各種情報を表示するとともに操作者(ユーザ)からの各種の操作入力を受け付けることが可能である。 The

コントローラ(制御部)9は、MFP10に内蔵され、MFP10を統括的に制御する制御装置である。コントローラ9は、CPUおよび各種の半導体メモリ(RAMおよびROM)等を備えるコンピュータシステムとして構成される。コントローラ9は、CPUにおいて、ROM(例えば、EEPROM(登録商標))内に格納されている所定のソフトウエアプログラム(以下、単にプログラムとも称する)を実行することによって、各種の処理部を実現する。なお、当該プログラム(詳細にはプログラムモジュール群)は、USBメモリなどの可搬性の記録媒体に記録され、当該記録媒体を介してMFP10にインストールされてもよい。あるいは、当該プログラムは、ネットワーク108等を経由してダウンロードされてMFP10にインストールされるようにしてもよい。 The controller (control unit) 9 is a control device built in the

具体的には、図2に示すように、コントローラ9は、当該プログラムの実行により、通信制御部11と入力制御部12と表示制御部13と判定部14と登録処理部15と取得部16とを含む各種の処理部を実現する。 Specifically, as shown in FIG. 2, the controller 9 executes the program to cause the

通信制御部11は、他の装置(文書表示装置50等)との間の通信動作を通信部4等と協働して制御する処理部である。たとえば、通信制御部11は、文書表示装置50の近傍領域に存在する旨が検出された携帯端末70に関する端末情報(端末ID等)を、当該文書表示装置50から受信する。 The

入力制御部12は、操作入力部6a(タッチパネル25等)に対するユーザからの操作入力の受付動作等を制御する制御部である。 The

表示制御部13は、表示部6b(タッチパネル25等)における表示動作を制御する処理部である。 The

取得部16は、各種の情報を取得する動作を制御する処理部である。たとえば、取得部16は、電子文書(たとえば電子文書D1)の閲覧指定ユーザ(たとえばユーザU1,U2)に関するユーザ情報(指定ユーザ情報とも称する)を管理テーブル300(図6参照)から取得する。また、取得部16は、文書表示装置50の近傍領域に存在する旨が検出された携帯端末70の端末情報に基づいて、表示装置近傍ユーザ(次述)に関するユーザ情報(近傍ユーザ情報とも称する)を取得する。表示装置近傍ユーザは、文書表示装置50の近傍領域に存在する旨が検出された携帯端末70のユーザである。 The

判定部14は、各種の判定動作を行う処理部である。具体的には、判定部14は、当該指定ユーザ情報と近傍ユーザ情報とに基づいて、MFP10内の各電子文書について、閲覧指定ユーザと表示装置近傍ユーザとの包含関係をそれぞれ判定する。詳細には、MFP10内の複数の電子文書のそれぞれについて、電子文書の閲覧指定ユーザの全ユーザが表示装置近傍ユーザに含まれる否かが判定される。そして、判定部14は、閲覧指定ユーザの全ユーザが表示装置近傍ユーザに含まれる旨が判定された電子文書を、文書表示装置50での表示対象文書として特定する。 The

登録処理部15は、電子文書の閲覧指定ユーザを当該電子文書に関連付けて管理テーブル300(図6参照)に登録する処理(閲覧ユーザ登録処理)を実行する処理部である。たとえば、電子文書D1を閲覧すべきユーザとして複数のユーザ(たとえばユーザU1,U2)が指定されると、登録処理部15は、指定されたユーザU1,U2(詳細にはユーザU1,U2のユーザ情報(たとえばユーザID))を、閲覧指定ユーザとして当該電子文書D1に関連付けて管理テーブル300に登録する。 The

<1−3.文書表示装置の構成>

次に文書表示装置50の構成について説明する。<1-3. Document Display Device Configuration>

Next, the configuration of the

文書表示装置50は、MFP10との間でのネットワーク通信が可能な情報入出力端末装置(情報端末あるいは通信端末とも称される)である。ここでは、文書表示装置50として、パーソナルコンピュータを例示する。 The

図3は文書表示装置50の概略構成を示す機能ブロック図である。 FIG. 3 is a functional block diagram showing a schematic configuration of the

文書表示装置50は、図3の機能ブロック図に示すように、通信部54、格納部55、操作部56およびコントローラ(制御部)59等を備えており、これらの各部を複合的に動作させることによって、各種の機能を実現する。 As shown in the functional block diagram of FIG. 3, the

通信部54は、各種の無線通信(近距離無線通信を含む)を行うことが可能である。具体的には、通信部54は、ネットワーク108(無線LAN(IEEE 802.11等))による無線通信を行う無線LAN通信部54aと、近距離無線通信(ここではBluetooth LE)による無線通信を行う近距離無線通信部54bとを備える。具体的には、近距離無線通信部54bは、携帯端末70からブロードキャスト送信されてくるアドバタイジングデータ(Advertising Data)を受信するとともに、そのデータ送信用電波の強度を測定し、文書表示装置50の近傍領域に存在する携帯端末70を検出する。 The

格納部55は、不揮発性の半導体メモリ等の記憶装置で構成され、各種の情報を格納する。 The

操作部(入出力部)56は、文書表示装置50に対する操作入力を受け付ける操作入力部56aと、各種情報の表示出力を行う表示部56bとを備えている。操作入力部56aとしてはキーボードおよびマウス等が設けられ、表示部56bとしては液晶表示装置等が設けられる。 The operation unit (input / output unit) 56 includes an

コントローラ(制御部)59は、文書表示装置50に内蔵され、文書表示装置50を統括的に制御する制御装置である。コントローラ59は、CPUおよび各種の半導体メモリ(RAMおよびROM)等を備えるコンピュータシステムとして構成される。コントローラ59は、CPUにおいて、記憶部(半導体メモリ等)内に格納されている所定のプログラムを実行することによって、各種の処理部を実現する。なお、当該プログラム(詳細にはプログラムモジュール群)は、USBメモリなどの可搬性の記録媒体に記録され、当該記録媒体を解して文書表示装置50にインストールされてもよい。あるいは、当該プログラムは、ネットワーク108等を経由してダウンロードされて文書表示装置50にインストールされるようにしてもよい。 The controller (control unit) 59 is a control device which is built in the

文書表示装置50には、MFP10と連携してMFP10内の電子文書を表示するためのアプリケーションソフトウエアプログラム(「連携アプリケーション」とも称する)がインストールされている。ここでは、MFP10から受信された電子文書は、当該連携アプリケーションの表示画面において表示される。 An application software program (also referred to as a “cooperative application”) for displaying an electronic document in the

コントローラ59は、当該連携アプリケーション等の各種プログラムの実行により、通信制御部61と入力制御部62と表示制御部63と判定部64とを含む各種の処理部を実現する。 The

通信制御部61は、通信部54等と協働して、MFP10等との通信動作を制御する処理部である。たとえば、通信制御部61は、通信部54等と協働して、文書表示装置50の近傍領域に存在する旨が検出された携帯端末70に関する端末情報を、当該携帯端末70から取得してMFP10に送信する。また、通信制御部61は、MFP10に格納された電子文書を、当該MFP10から受信する。 The

入力制御部62は、操作入力部56aに対するユーザからの操作入力の受付動作等を制御する制御部である。 The

表示制御部63は、表示部56bにおける表示動作を制御する処理部である。たとえば、表示制御部63は、MFP10に格納された電子文書の閲覧指定ユーザと表示装置近傍ユーザとの包含関係に関して、当該閲覧指定ユーザの全ユーザが表示装置近傍ユーザに含まれる旨が判定されることを条件として、当該電子文書を表示部56bに自動的に表示する。 The

判定部64は、各種の判定処理を行う処理部である。 The

<1−4.動作>

<動作の概略>

図4は、文書表示システム1(1A)における動作等の概略を示す図である。<1-4. Operation>

<Outline of operation>

FIG. 4 is a diagram showing an outline of operations and the like in the document display system 1 (1A).

この実施形態では、MFP10において、電子文書D1の作成者であるユーザU1が、当該電子文書D1を閲覧すべきユーザ(閲覧指定ユーザ)として自身(ユーザU1)とユーザU2とを指定する(図7参照)。そして、指定されたユーザU1,U2が、電子文書D1の閲覧指定ユーザとして当該電子文書D1に関連付けて管理テーブル300(図6参照)に登録される。その後、ユーザU1は、文書表示装置50(ユーザU2のパーソナルコンピュータ)にてユーザU2と共に当該電子文書D1を閲覧するために、MFP10からユーザU2の居場所(詳細にはユーザU2の席に設置された文書表示装置50)へと移動する(図4参照)。文書表示装置50は、自装置の近傍領域に存在する携帯端末70が検出されると、電子文書D1の閲覧指定ユーザ(ここではユーザU1,U2)の全ユーザが表示装置近傍ユーザに含まれる旨が判定されることを条件として、当該電子文書D1を文書表示装置50に自動的に表示する。 In this embodiment, in the

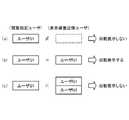

<自動表示条件>

図9は、文書表示装置50での電子文書の自動表示条件を概念的に説明する図である。ここでは、ユーザU1,U2が、閲覧指定ユーザとして電子文書D1に関連付けて登録されている。<Automatic display conditions>

FIG. 9 is a diagram conceptually illustrating the automatic display condition of an electronic document on the

たとえば、図9の(b)のように、ユーザU1,U2のみが文書表示装置50の近傍領域に存在する場合は、電子文書D1の閲覧指定ユーザ(ユーザU1,U2)の全ユーザが表示装置近傍ユーザ(ユーザU1,U2)に含まれる旨が判定され、当該電子文書D1が文書表示装置50にて自動的に表示される。 For example, when only the users U1 and U2 are present in the vicinity of the

また、図9の(c)のように、ユーザU1,U2に加えてユーザU3もが文書表示装置50の近傍領域に存在する場合も(図4も参照)、電子文書D1の閲覧指定ユーザ(ユーザU1,U2)の全ユーザが表示装置近傍ユーザ(ユーザU1,U2,U3)に含まれる旨が判定され、当該電子文書D1が文書表示装置50に自動的に表示される。 Further, as shown in FIG. 9C, when the user U3 as well as the users U1 and U2 exist in the vicinity area of the document display device 50 (see also FIG. 4), the user designated to browse the electronic document D1 (see also FIG. 4). It is determined that all the users of the users U1 and U2) are included in the users near the display device (users U1, U2 and U3), and the electronic document D1 is automatically displayed on the

一方、ユーザU1とユーザU2との少なくとも一人が文書表示装置50の近傍領域に存在しない場合は、電子文書D1の閲覧指定ユーザ(ユーザU1,U2)の全ユーザが表示装置近傍ユーザに含まれる旨は判定されず、当該電子文書D1は文書表示装置50に自動的に表示されない。たとえば、図9の(a)のように、ユーザU1,U2のうちユーザU1が文書表示装置50の近傍領域に存在しない場合は、電子文書D1の閲覧指定ユーザ(ユーザU1,U2)の少なくとも一人が表示装置近傍ユーザ(ユーザU2)に含まれない旨が判定され、当該電子文書D1は文書表示装置50に自動的に表示されない。また、ユーザU1,U2のうちユーザU2が文書表示装置50の近傍領域に存在しない場合、あるいはユーザU1,U2の双方が文書表示装置50の近傍領域に存在しない場合も、同様に、当該電子文書D1は文書表示装置50に自動的に表示されない。 On the other hand, if at least one of the users U1 and U2 does not exist in the vicinity area of the

以下、第1実施形態における動作について、具体的に説明する。 Hereinafter, the operation in the first embodiment will be specifically described.

<閲覧ユーザ登録処理>

まず、電子文書の閲覧指定ユーザを当該電子文書に関連付けて登録する処理(閲覧ユーザ登録処理)について説明する。<Browse user registration process>

First, a process of registering a designated user who browses an electronic document in association with the electronic document (browsing user registration process) will be described.

たとえば、ユーザU1は、MFP10にログインするとともに、原稿を所定の位置に載置して、スキャンジョブの実行指示をMFP10に付与する。MFP10は、当該実行指示に応答して原稿のスキャン(読取)を開始し、電子文書(スキャン文書)D1を生成する。そして、生成された電子文書D1がMFP10の格納部5に格納される。 For example, the user U1 logs in to the

MFP10への電子文書D1の格納に際して、ユーザ(ここではユーザU1)は、当該電子文書D1を閲覧すべきユーザ(閲覧指定ユーザ)を指定する。 When storing the electronic document D1 in the

図5は、電子文書を閲覧すべきユーザを指定するための指定画面200を示す図である。たとえば、電子文書D1が生成されると、当該指定画面200がMFP10のタッチパネル25に表示される。当該指定画面200には、MFP10の複数の利用ユーザが列挙され、ユーザは、当該複数の利用ユーザの中から電子文書D1の閲覧指定ユーザを指定する。ここでは、ユーザU1は、電子文書D1をユーザU2と共に閲覧したいと考え、当該指定画面200において、自身(ユーザU1)とユーザU2とを電子文書D1の閲覧指定ユーザとして指定する。 FIG. 5 is a diagram showing a

そして、「OK」ボタン250が押下されると、MFP10(登録処理部15)は、指定されたユーザU1,U2(詳細にはユーザU1,U2のユーザ情報)を、当該電子文書D1の閲覧指定ユーザとして、生成された電子文書D1に関連付けて管理テーブル300(図6参照)に登録する。当該管理テーブル300は、後述するように、文書表示装置50で自動表示される電子文書を特定する際に利用される。 Then, when the “OK”

このようにして、閲覧ユーザ登録処理が予め実行される。 In this way, the browsing user registration process is executed in advance.

なお、ここでは原稿のスキャン文書が電子文書としてMFP10に格納される態様を例示したが、これに限定されず、ユーザのパーソナルコンピュータ等で生成された電子文書が、当該パーソナルコンピュータからMFP10に送信されてMFP10に格納されてもよい。パーソナルコンピュータ等で生成された電子文書がMFP10に格納される場合、閲覧ユーザ登録処理は、電子文書の格納時にパーソナルコンピュータ等で実行されればよい。あるいは、当該閲覧ユーザ登録処理は、電子文書の格納後にMFP10で実行されてもよい。 Here, the mode in which the scanned document of the original is stored as an electronic document in the

<電子文書の自動表示処理>

つぎに、MFP10に格納された電子文書(たとえば電子文書D1)を文書表示装置50に自動的に表示する自動表示処理について説明する。<Automatic display of electronic documents>

Next, an automatic display process for automatically displaying the electronic document (for example, the electronic document D1) stored in the

ここでは、文書表示装置50は、ユーザU2の席に配置されたパーソナルコンピュータ(ユーザU2のパーソナルコンピュータ)である。当該文書表示装置50においては、連携アプリケーションがたとえばスタートアッププログラムとして設定されており、当該文書表示装置50にて予め起動されている。当該連携アプリケーションは、MFP10と連携してMFP10内の電子文書を表示するためのアプリケーションソフトウエアプログラムである。 Here, the

また、ここでは、ユーザU2,U3が、文書表示装置50の近傍領域に(既に)存在しており、ユーザU2が文書表示装置50にログインしている。そして、後述するように、ユーザU1が、MFP10から当該文書表示装置50へと移動してくる(近づいてくる)(図4も参照)。なお、各ユーザは、自身の携帯端末70を所持している。具体的には、ユーザU1は携帯端末70aを所持し、ユーザU2は携帯端末70bを所持し、ユーザU3は携帯端末70cを所持している。 Further, here, the users U2 and U3 are (already) present in the vicinity area of the

図7は、文書表示装置50(ここではユーザU2のパーソナルコンピュータ)における動作を示すフローチャートであり、図8は、文書格納装置(ここではMFP10)における動作を示すフローチャートである。 7 is a flowchart showing the operation of the document display device 50 (here, the personal computer of the user U2), and FIG. 8 is a flowchart showing the operation of the document storage device (here, the MFP 10).

図7のステップS11においては、文書表示装置50は、自装置の近傍領域に存在する携帯端末70を常時監視しており、文書表示装置50の近傍領域に存在する携帯端末70の変更が生じると、処理はステップS12へと進む。ここでは、文書表示装置50は、自装置の近傍領域に存在する携帯端末70の端末台数の変化を常時監視しており、文書表示装置50の近傍領域に存在する携帯端末70の端末台数が変化すると、処理はステップS12へと進む。 In step S11 of FIG. 7, the

具体的には、この文書表示システム1において、携帯端末70は、近距離無線通信(ここではBluetooth LE)用の電波(携帯端末70の周辺領域(たとえば数メートル以内)にのみ到達する電波)を微小時間間隔で常に発信している。また、文書表示装置50は、当該近距離無線通信用の電波を受信するとともに、当該電波の強度を検出(測定)して取得する。 Specifically, in the

たとえば、携帯端末70の接近動作に伴って携帯端末70が文書表示装置50に近づくにつれて(すなわち、携帯端末70と文書表示装置50との距離が小さくなるにつれて)、文書表示装置50によって検出(測定)される電波の強度は、増大する。逆に、携帯端末70が文書表示装置50から遠ざかるにつれて(すなわち、携帯端末70と文書表示装置50との距離が大きくなるにつれて)、文書表示装置50によって検出(測定)される電波の強度は、減少する。 For example, as the mobile terminal 70 approaches the

このような性質を利用して、検出(測定)される電波の強度が所定の閾値THを超える値へと変化(増大)すると、文書表示装置50は、自装置の近傍領域に新たな携帯端末70が近接した旨を判定(検出)する。詳細には、文書表示装置50から所定範囲(所定距離(たとえば数メートル)の範囲)内に新たな携帯端末70が近接した旨が判定(検出)される。そして、文書表示装置50の近傍領域に存在する携帯端末70の端末台数が変化(ここでは増加)した旨がステップS11にて判定され、処理はステップS12へと進む。なお、文書表示装置50と携帯端末70との距離が所定の距離(たとえば数メートル)に近接したときの電波強度の値が予め測定され、その測定値が閾値THとして定められればよい。 When the strength of the detected (measured) radio wave changes (increases) to a value exceeding the predetermined threshold value TH by utilizing such a property, the

一方、たとえば1台の携帯端末70が文書表示装置50の近傍領域に存在する旨が検出された後において、当該携帯端末70からの電波の強度が所定の閾値THを下回る値へと変化(低減)すると、文書表示装置50は、当該近傍領域から当該携帯端末70が離れた旨を判定(検出)する。詳細には、文書表示装置50から所定範囲(所定距離の範囲)外へと携帯端末70が離れた旨が判定(検出)される。そして、文書表示装置50の近傍領域に存在する携帯端末70の端末台数が変化(ここでは低減)した旨がステップS11にて判定され、処理はステップS12へと進む。 On the other hand, for example, after it is detected that one

ここでは、ユーザU2,U3およびその携帯端末70b,70cが文書表示装置50の近傍領域に既に存在している状況において、ユーザU1がMFP10から文書表示装置50(ユーザU2のパーソナルコンピュータ)に移動する(図4も参照)。ユーザU1が文書表示装置50に近づくと、文書表示装置50においては、ユーザU1の携帯端末70aからの電波の強度が閾値THを超え、文書表示装置50の近傍領域に存在する携帯端末70の端末台数が変化(2台から3台に増加)した旨がステップS11にて判定される。そして、処理はステップS12へと進む。 Here, the user U1 moves from the

ステップS12においては、文書表示装置50は、自装置の近傍領域に存在する旨が検出された携帯端末70(ここでは携帯端末70a,70b,70c)に関する端末情報(たとえば端末ID)をMFP10に送信する。具体的には、文書表示装置50は、当該近傍領域に存在する旨が検出された携帯端末70の端末情報を、たとえば近距離無線通信を介して当該携帯端末70から取得して、MFP10に送信する(ステップS12)。 In step S12, the

図8のステップS21においては、MFP10(判定部14)は、端末情報が文書表示装置50から受信されたか否か、を判定する。端末情報が文書表示装置50から受信されると、処理はステップS22(S22A)へと進む。 In step S21 of FIG. 8, the MFP 10 (determination unit 14) determines whether the terminal information is received from the

ステップS22Aにおいては、MFP10(判定部14)は、MFP10内の各電子文書について、閲覧指定ユーザと表示装置近傍ユーザとの包含関係をそれぞれ判定する。具体的には、MFP10(判定部14)は、MFP10内の各電子文書について、閲覧指定ユーザの全ユーザが表示装置近傍ユーザに含まれるか否か、をそれぞれ判定する。 In step S22A, the MFP 10 (determination unit 14) determines, for each electronic document in the

詳細には、MFP10(取得部16)は、MFP10内の電子文書の閲覧指定ユーザに関するユーザ情報(指定ユーザ情報)を、管理テーブル300(図6参照)から取得する。また、MFP10(取得部16)は、文書表示装置50から受信された端末情報に基づいて、文書表示装置50の近傍領域に存在する旨が検出された携帯端末70のユーザ(表示装置近傍ユーザ)に関するユーザ情報(近傍ユーザ情報)(たとえばユーザID)を取得する。なお、MFP10には、MFP10の利用ユーザのユーザ情報(ユーザID)と当該利用ユーザの携帯端末70に関する端末情報とが関連付けられて予め登録されている。ここでは、携帯端末70a,70b,70cの端末情報に基づいて、携帯端末70a,70b,70cのユーザU1,U2,U3の近傍ユーザ情報が取得され、当該ユーザU1,U2,U3が表示装置近傍ユーザとして特定される。 Specifically, the MFP 10 (acquisition unit 16) acquires the user information (designated user information) regarding the browsing designated user of the electronic document in the

そして、MFP10(判定部14)は、当該指定ユーザ情報と近傍ユーザ情報とに基づいて、格納部5内の各電子文書について、閲覧指定ユーザと表示装置近傍ユーザ(ここではユーザU1,U2,U3)との包含関係をそれぞれ判定する。詳細には、MFP10(判定部14)は、格納部5内の各電子文書について、閲覧指定ユーザの全ユーザが表示装置近傍ユーザ(ここではユーザU1,U2,U3)に含まれるか否か、をそれぞれ判定する。換言すれば、MFP10は、格納部5内の複数の電子文書の中から、閲覧指定ユーザの全ユーザが表示装置近傍ユーザに含まれる電子文書を検索する。 Then, the MFP 10 (determination unit 14), based on the designated user information and the neighboring user information, for each electronic document in the storage unit 5, the designated browsing user and the display device neighboring user (here, users U1, U2, U3). ) And the inclusion relationship with each. More specifically, the MFP 10 (determination unit 14) determines whether or not all the users who are designated as viewing users are included in the display device proximity users (here, users U1, U2, U3) for each electronic document in the storage unit 5. Are determined respectively. In other words, the

たとえば、電子文書D1について、当該電子文書D1の閲覧指定ユーザ(ここではユーザU1,U2(図6参照))の全ユーザが表示装置近傍ユーザ(ユーザU1,U2,U3)に含まれるか否かが判定される。また、電子文書D2について、当該電子文書D2の閲覧指定ユーザ(ここではユーザU1,U2,U4)の全ユーザが表示装置近傍ユーザ(ユーザU1,U2,U3)に含まれるか否かが判定される。同様に、他の電子文書についても、当該電子文書の閲覧指定ユーザの全ユーザが表示装置近傍ユーザ(ユーザU1,U2,U3)に含まれるか否かがそれぞれ判定される。 For example, with respect to the electronic document D1, whether or not all users who are designated browsing users (here, users U1 and U2 (see FIG. 6)) of the electronic document D1 are included in the display device proximity users (users U1, U2, and U3). Is determined. Further, with respect to the electronic document D2, it is determined whether or not all users who are designated viewing users (here, users U1, U2, and U4) of the electronic document D2 are included in the display device neighboring users (users U1, U2, and U3). It Similarly, with respect to other electronic documents, it is determined whether or not all the users who are designated to view the electronic document are included in the display device proximity users (users U1, U2, and U3).

ここでは、電子文書D1を閲覧すべきユーザとして当該電子文書D1に関連付けて登録された閲覧指定ユーザ(ユーザU1,U2)の全ユーザが表示装置近傍ユーザ(ユーザU1,U2,U3)に含まれる旨が、ステップS22Aにて判定される。 Here, all the users of the designated browsing users (users U1 and U2) registered in association with the electronic document D1 as the users who should browse the electronic document D1 are included in the display device neighboring users (users U1, U2 and U3). The effect is determined in step S22A.

そして、閲覧指定ユーザの全ユーザが表示装置近傍ユーザに含まれる旨が判定された電子文書(ここでは電子文書D1)が、文書表示装置50での表示対象文書として特定され、処理はステップS23へと進む。 Then, the electronic document (here, the electronic document D1) for which it has been determined that all the users who have specified the browsing are included in the users near the display device is specified as the document to be displayed on the

ステップS23においては、MFP10は、文書表示装置50での表示対象文書として特定された電子文書(ここでは電子文書D1)を文書表示装置50に送信する。具体的には、電子文書D1の画像データがMFP10から文書表示装置50へと送信される。 In step S23, the

そして、文書表示装置50においては、電子文書(ここでは電子文書D1)がMFP10から受信される(ステップS13(図7))と、当該電子文書D1が、文書表示装置50(詳細には表示部56b)に自動的に表示される(ステップS14)(図4も参照)。具体的には、電子文書D1の画像データがMFP10から受信されると、文書表示装置50(表示制御部63)は、当該画像データに基づいて、連携アプリケーションの表示画面(不図示)に当該電子文書D1を表示する。 Then, in the

このように、MFP10は、電子文書D1の閲覧指定ユーザと表示装置近傍ユーザと包含関係に関して、電子文書D1の閲覧指定ユーザの全ユーザが表示装置近傍ユーザに含まれる旨が判定されることを条件として、当該電子文書D1を文書表示装置50に送信する。そして、文書表示装置50において、MFP10から受信された電子文書D1が自動的に表示される。換言すれば、文書表示装置50においては、電子文書D1の閲覧指定ユーザ(ユーザU1,U2)の全ユーザが表示装置近傍ユーザ(ここではユーザU1,U2,U3)に含まれる旨が判定されることを条件として、当該電子文書D1が文書表示装置50に自動的に表示される。 As described above, the

なお、閲覧指定ユーザの全ユーザが表示装置近傍ユーザに含まれる電子文書が複数個存在する場合(すなわち複数の電子文書が文書表示装置50での表示対象文書として特定された場合)は、表示対象文書を選択する選択画面540(図22参照)が文書表示装置50に表示されればよい。そして、複数の電子文書(たとえば2つの電子文書D1,D4)のうち、当該選択画面540にてユーザによって選択された電子文書(たとえば電子文書D1)が、文書表示装置50に表示されればよい。 In addition, when all the users who are designated as browse users include a plurality of electronic documents included in the users near the display device (that is, when the plurality of electronic documents are specified as the display target documents on the document display device 50), the display target is displayed. A

再び図8のステップS22(S22A)の処理に戻って説明する。 The process of step S22 (S22A) in FIG. 8 will be described again.

MFP10内に格納された各電子文書について、閲覧指定ユーザの少なくとも一人が表示装置近傍ユーザに含まれない旨がステップS22Aにて判定されると、処理はステップS24へと進む。 If it is determined in step S22A that at least one of the browsing-specified users is not included in the display-apparatus-related users for each electronic document stored in the

ステップS24においては、MFP10は、文書表示装置50での表示対象文書が存在しない旨の通知(不存在通知)を文書表示装置50に送信する。 In step S <b> 24, the

そして、文書表示装置50においては、電子文書がMFP10から受信されず且つ当該不存在通知がMFP10から受信されると、処理はステップS13,S15(図7参照)を経てステップS16へと進む。 Then, in the

ステップS16においては、文書表示装置50(判定部64)は、電子文書が文書表示装置50にて現在表示中であるか否か、を判定する。 In step S16, the document display device 50 (determination unit 64) determines whether the electronic document is currently being displayed on the

電子文書が文書表示装置50にて現在表示中でない場合は、ステップS16にて「NO」と判定され、図7の処理は終了する。すなわち、いずれの電子文書も文書表示装置50にて自動表示されない。 If the electronic document is not currently displayed on the

たとえば、文書表示装置50の近傍領域にいずれのユーザも存在していない場合において、ユーザU2のみが文書表示装置50に近づいたときは、図9の(a)の状況に該当する。この場合、電子文書D1の閲覧指定ユーザ(ここではユーザU1,U2)の少なくとも一人(ここではユーザU1)が表示装置近傍ユーザに含まれない旨が判定され、当該電子文書D1は文書表示装置50に自動的に表示されない。 For example, when no user is present in the area near the

一方、電子文書が文書表示装置50にて現在表示中である場合は、処理はステップS17へと進み、文書表示装置50にて現在表示中の電子文書の表示が終了する。なお、このステップS17の処理については、後述の「文書表示後の動作」にて詳述する。 On the other hand, if the electronic document is currently displayed on the

以上のように、第1実施形態においては、電子文書(たとえば電子文書D1)の閲覧指定ユーザ(ここでは複数のユーザU1,U2)の全ユーザが表示装置近傍ユーザに含まれる旨が判定されることを条件として、当該電子文書D1が文書表示装置50に自動的に表示される。端的に言えば、閲覧指定ユーザとして電子文書D1に関連付けて登録されたユーザU1,U2の双方が文書表示装置50の近傍領域に揃う(存在する)と、当該電子文書D1が文書表示装置50に自動的に表示される。そのため、電子文書D1の閲覧指定ユーザの全ユーザが文書表示装置50の近傍に集まるだけで、当該電子文書D1が文書表示装置50に自動的に表示されるので、文書表示装置50での電子文書D1の表示に際して、ユーザは、電子文書D1の格納先にアクセスして当該電子文書D1を探し出す等のユーザ操作を要しない。したがって、MFP10に格納された電子文書を、煩雑なユーザ操作を伴わずに文書表示装置50に表示することが可能である。 As described above, in the first embodiment, it is determined that all users of the browsing-designated users (here, the plurality of users U1 and U2) of the electronic document (for example, the electronic document D1) are included in the display device neighboring users. On condition that the condition is satisfied, the electronic document D1 is automatically displayed on the

<文書表示後の動作>

さて、文書表示装置50にて電子文書が表示された後においても、文書表示装置50は、自装置の近傍領域に存在する携帯端末70(詳細には携帯端末70の端末台数の変化)を常時監視している(ステップS11(図7))。なお、ここでは、文書表示装置50での電子文書D1の表示中において3人のユーザU1,U2,U3が文書表示装置50の近傍領域に存在し、電子文書D1が文書表示装置50に現在表示されている状況(図4参照)を想定する。<Operation after displaying the document>

Now, even after the electronic document is displayed on the

文書表示装置50での電子文書D1の表示後において、電子文書D1の閲覧指定ユーザ(ユーザU1,U2)のうちの少なくとも一人(たとえばユーザU1)が文書表示装置50の近傍領域から離れると、次のような動作が行われる。 After displaying the electronic document D1 on the

具体的には、ユーザU1(詳細にはユーザU1の携帯端末70a)が文書表示装置50から離れたことに応じて、文書表示装置50の近傍領域に存在する携帯端末70の端末台数が変化(3台から2台に低減)した旨がステップS11にて判定される。そして、文書表示装置50は、自装置の近傍領域に存在する携帯端末70(ここでは携帯端末70b,70c)の端末情報をMFP10に送信する(ステップS12)。 Specifically, as the user U1 (specifically, the

MFP10においては、上述と同様にして、表示装置近傍ユーザ(ここではユーザU2,U3)が特定されるとともに、MFP10内の各電子文書について、閲覧指定ユーザの全ユーザが表示装置近傍ユーザ(ユーザU2,U3)に含まれるか否か、がそれぞれ判定される(ステップS22A)。 In the

ここでは、電子文書D1の閲覧指定ユーザU1,U2のうちのユーザU1が表示装置近傍ユーザ(ユーザU2,U3)に含まれておらず、電子文書D1については、当該電子文書D1の閲覧指定ユーザの少なくとも一人が表示装置近傍ユーザ(ユーザU2,U3)に含まれない旨が判定される。また、ここではユーザU2,U3の双方が閲覧指定ユーザとして登録された電子文書は存在せず、他の電子文書についても、閲覧指定ユーザの少なくとも一人が表示装置近傍ユーザに含まれない旨がそれぞれ判定される。 Here, the user U1 of the browsing-designated users U1 and U2 of the electronic document D1 is not included in the display device neighboring users (users U2 and U3), and the browsing-designated user of the electronic document D1 is specified for the electronic document D1. It is determined that at least one of the above is not included in the display device vicinity users (users U2 and U3). Further, here, there is no electronic document in which both the users U2 and U3 are registered as the browsing-designated users, and regarding other electronic documents, at least one of the browsing-designated users is not included in the display device neighboring users. To be judged.

そして、処理はステップS22AからステップS24へ進み、文書表示装置50での表示対象文書が存在しない旨の通知(不存在通知)がMFP10から文書表示装置50へと送信される。 Then, the process proceeds from step S22A to step S24, and a notification that the document to be displayed on the

文書表示装置50においては、処理はステップS13からステップS15を経てステップS16へと進み、文書表示装置50にて電子文書が現在表示中であるか否か、が判定される。ここでは、電子文書D1が文書表示装置50に現在表示されており、文書表示装置50にて電子文書が現在表示中である旨がステップS16にて判定される。そして、処理はステップS17へと進む。 In the

ステップS17においては、文書表示装置50(表示制御部63)は、文書表示装置50での当該電子文書D1の表示を終了する。具体的には、連携アプリケーションの表示画面に表示されている電子文書D1が、非表示化(消去)される。 In step S17, the document display device 50 (display control unit 63) ends the display of the electronic document D1 on the

このように、文書表示装置50での電子文書D1の表示後において、当該電子文書D1の閲覧指定ユーザ(ここではユーザU1,U2)のうちの少なくとも一人が表示装置近傍ユーザに含まれない旨が判定されると、文書表示装置50は、自装置での電子文書D1の表示を終了する。 As described above, after the electronic document D1 is displayed on the

<1−5.第1実施形態の変形例>

なお、上記第1実施形態において、単一のユーザが閲覧指定ユーザとして電子文書(たとえば電子文書D1)に関連付けて登録される場合も、電子文書D1の閲覧指定ユーザの全ユーザが表示装置近傍ユーザに含まれる旨が判定されることを条件として、当該電子文書D1が文書表示装置50に自動的に表示されるようにしてもよい。<1-5. Modified Example of First Embodiment>

In addition, in the first embodiment, even when a single user is registered in association with an electronic document (for example, the electronic document D1) as a browsing designated user, all the browsing designated users of the electronic document D1 are users near the display device. The electronic document D1 may be automatically displayed on the

図11は、第1実施形態の変形例に係る電子文書の自動表示条件を概念的に説明する図である。ここでは、ユーザU1のみが、閲覧指定ユーザとして電子文書D1に関連付けて登録されている。 FIG. 11 is a diagram conceptually illustrating the automatic display condition of the electronic document according to the modified example of the first embodiment. Here, only the user U1 is registered in association with the electronic document D1 as the designated browsing user.

具体的には、図11の(b)のように、ユーザU1のみが文書表示装置50の近傍領域に存在する場合は、電子文書D1の閲覧指定ユーザ(ユーザU1)の全ユーザが表示装置近傍ユーザ(ユーザU1)に含まれる旨がステップS22にて判定され、当該電子文書D1が文書表示装置50にて自動的に表示される(ステップS14)。 Specifically, as shown in FIG. 11B, when only the user U1 exists in the vicinity area of the

たとえば、ユーザU1は、閲覧指定ユーザの指定後、MFP10から文書表示装置50(たとえばユーザU1のパーソナルコンピュータ)に移動する。そして、ユーザU1の携帯端末70aのみが文書表示装置50の近傍領域に存在する旨が検出されると、電子文書D1の閲覧指定ユーザ(ユーザU1)の全ユーザが表示装置近傍ユーザ(ユーザU1)に含まれる旨が判定され、当該電子文書D1が文書表示装置50にて自動的に表示される。 For example, the user U1 moves from the

また、図11の(c)のように、ユーザU1に加えてユーザU2もが文書表示装置50の近傍領域に存在する場合も、電子文書D1の閲覧指定ユーザ(ユーザU1)の全ユーザが表示装置近傍ユーザ(ユーザU1,U2)に含まれる旨がステップS22にて判定され、当該電子文書D1が文書表示装置50にて自動的に表示される(ステップS14)。 Further, as shown in (c) of FIG. 11, even when the user U2 as well as the user U2 exists in the vicinity area of the

たとえば、ユーザU1は、閲覧指定ユーザの指定後、MFP10から文書表示装置50(たとえばユーザU2のパーソナルコンピュータ)に移動する(図10も参照)。そして、ユーザU1,U2の携帯端末70a,70bが文書表示装置50の近傍領域に存在する旨が検出されると、電子文書D1の閲覧指定ユーザ(ユーザU1)の全ユーザが表示装置近傍ユーザ(ユーザU1,U2)に含まれる旨が判定され、当該電子文書D1が文書表示装置50にて自動的に表示される。 For example, the user U1 moves from the

一方、図11の(a)のように、ユーザU1が文書表示装置50の近傍領域に存在しない場合は、電子文書D1の閲覧指定ユーザ(ユーザU1)の全ユーザが表示装置近傍ユーザに含まれない旨が判定され、当該電子文書D1は文書表示装置50に自動的に表示されない。 On the other hand, as shown in FIG. 11A, when the user U1 does not exist in the vicinity area of the

このように、単一のユーザが閲覧指定ユーザとして電子文書に関連付けて登録される場合も、当該電子文書の閲覧指定ユーザの全ユーザが表示装置近傍ユーザに含まれる旨が判定されることを条件として、当該電子文書が文書表示装置50に自動的に表示されるようにしてもよい。 As described above, even when a single user is registered as an access-designated user in association with an electronic document, it is necessary to determine that all users of the access-designated user of the electronic document are included in the display device neighboring users. Alternatively, the electronic document may be automatically displayed on the

これによれば、閲覧指定ユーザとして電子文書(ここでは電子文書D1)に関連付けて登録された単一のユーザ(ここではユーザU1)が文書表示装置50の近傍領域に近づくだけで、当該電子文書D1が文書表示装置50に自動的に表示される。たとえば、ユーザU1は、自分自身を閲覧指定ユーザとして電子文書D1に関連付けて予め登録しておくことによって、ユーザU1のパーソナルコンピュータあるいは電子文書D1を共に閲覧したいユーザ(たとえばユーザU2)のパーソナルコンピュータにユーザU1自身が近づくだけで、当該電子文書D1が自動表示される。このように、電子文書D1の閲覧指定ユーザが文書表示装置50に近づくだけで、当該電子文書D1が文書表示装置50に自動的に表示されるので、文書表示装置50での電子文書D1の表示に際して、ユーザは、電子文書D1の格納先へとアクセスして当該電子文書D1を探し出す等のユーザ操作を要しない。したがって、MFP10に格納された電子文書を、煩雑なユーザ操作を伴わずに文書表示装置50に表示することが可能である。 According to this, a single user (here, the user U1) registered in association with the electronic document (here, the electronic document D1) as the browse-specified user only approaches the area near the

<2.第2実施形態>

第2実施形態は、第1実施形態の変形例である。以下では、第1実施形態との相違点を中心に説明する。<2. Second Embodiment>

The second embodiment is a modification of the first embodiment. Below, it demonstrates centering around difference with 1st Embodiment.

上記第1実施形態では、電子文書の閲覧指定ユーザの全ユーザが表示装置近傍ユーザに含まれる旨が判定されることを条件として、当該電子文書が文書表示装置50に自動的に表示される態様を例示した。 In the first embodiment, a mode in which the electronic document is automatically displayed on the

この第2実施形態では、電子文書の閲覧指定ユーザと表示装置近傍ユーザとが完全に一致する旨が判定されることを条件として、当該電子文書が文書表示装置50に自動的に表示される態様を例示する。 In the second embodiment, the electronic document is automatically displayed on the

図14は、第2実施形態に係る文書格納装置(ここではMFP10)の動作を示すフローチャートである。第2実施形態では、図8のステップS22Aの処理に代えて、ステップS22Bの処理が行われる。なお、ステップS22以外の処理内容は第1実施形態と同様である。また、文書表示装置50の動作については、第1実施形態と同様に図7の各処理がそれぞれ行われる。 FIG. 14 is a flowchart showing the operation of the document storage device (here, the MFP 10) according to the second embodiment. In the second embodiment, the process of step S22B is performed instead of the process of step S22A of FIG. The processing contents other than step S22 are the same as those in the first embodiment. As for the operation of the

具体的には、第2実施形態のステップS22Bにおいては、MFP10(判定部14)は、MFP10内の各電子文書について、閲覧指定ユーザと表示装置近傍ユーザとが完全に一致するか否か、をそれぞれ判定する。 Specifically, in step S22B of the second embodiment, the MFP 10 (determination unit 14) determines whether or not the browse-designated user and the display-apparatus-neighbor user completely match each electronic document in the

図15は、第2実施形態に係る電子文書(ここでは電子文書D1)の自動表示条件を概念的に説明する図である。ここでは、ユーザU1,U2が、閲覧指定ユーザとして電子文書D1に関連付けて管理テーブル300に登録されている。 FIG. 15 is a diagram conceptually explaining the automatic display condition of the electronic document (here, the electronic document D1) according to the second embodiment. Here, the users U1 and U2 are registered in the management table 300 in association with the electronic document D1 as browsing-specified users.

たとえば、図15の(b)のように、ユーザU1,U2のみが文書表示装置50の近傍領域に存在する場合は、電子文書D1の閲覧指定ユーザ(ユーザU1,U2)と表示装置近傍ユーザ(ユーザU1,U2)とが完全に一致する旨が判定され、当該電子文書D1が文書表示装置50にて自動的に表示される。換言すれば、電子文書D1の閲覧指定ユーザの全ユーザが表示装置近傍ユーザに含まれ、且つ表示装置近傍ユーザの全ユーザが電子文書D1の閲覧指定ユーザに含まれる場合に、当該電子文書D1が文書表示装置50にて自動的に表示される。 For example, when only the users U1 and U2 are present in the vicinity area of the

図12は、文書表示装置50の近傍領域にユーザU2のみが存在する状況において、当該近傍領域にユーザU1が近づく様子を示す図である。ユーザU1が文書表示装置50に近づくと、ユーザU1,U2が表示装置近傍ユーザとして特定され、電子文書D1の閲覧指定ユーザ(ここではユーザU1,U2)と表示装置近傍ユーザ(ユーザU1,U2)とが完全に一致する旨がステップS22Bにて判定される。そして、当該電子文書D1がMFP10から文書表示装置50へと送信され(ステップS23)、文書表示装置50において、当該電子文書D1が自動的に表示される(ステップS14)。 FIG. 12 is a diagram showing a situation in which the user U1 approaches the vicinity area in the situation where only the user U2 exists in the vicinity area of the

一方、図15の(c)のように、ユーザU1,U2に加えてユーザU3もが文書表示装置50の近傍領域に存在する場合は、電子文書D1の閲覧指定ユーザ(ユーザU1,U2)と表示装置近傍ユーザ(ユーザU1,U2,U3)とが完全に一致しない旨が判定され、当該電子文書D1は文書表示装置50に自動的に表示されない。換言すれば、電子文書D1の閲覧指定ユーザの全ユーザが表示装置近傍ユーザに含まれる場合であっても、表示装置近傍ユーザの少なくとも一人が電子文書D1の閲覧指定ユーザに含まれないときには、当該電子文書D1は文書表示装置50にて自動的に表示されない。 On the other hand, as shown in FIG. 15C, in the case where the user U3 as well as the users U1 and U2 exist in the vicinity of the

図13は、文書表示装置50の近傍領域にユーザU2,U3が存在する状況において、当該近傍領域にユーザU1が近づく様子を示す図である。ユーザU1が文書表示装置50に近づくと、ユーザU1,U2,U3が表示装置近傍ユーザとして特定され、電子文書D1の閲覧指定ユーザ(ユーザU1,U2)と当該表示装置近傍ユーザ(ユーザU1,U2,U3)とが完全に一致しない旨がステップS22Bにて判定される。また、ここではユーザU2,U3の双方が閲覧指定ユーザとして登録された電子文書は存在せず、他の電子文書についても、閲覧指定ユーザと表示装置近傍ユーザとが完全に一致しない旨がステップS22Bにてそれぞれ判定される。そして、処理はステップS24,S15以降へと進み、文書表示装置50においては、いずれの電子文書も表示されない。 FIG. 13 is a diagram showing a situation in which the user U1 approaches the neighboring area when the users U2 and U3 exist in the neighboring area of the

このように、第2実施形態においては、電子文書D1の閲覧指定ユーザ(ここではユーザU1,U2)と表示装置近傍ユーザとが完全に一致する旨が判定されることを条件として、当該電子文書D1が文書表示装置50に自動的に表示される(図15の(b)参照)。換言すれば、閲覧指定ユーザ以外のユーザ(たとえばユーザU3)が文書表示装置50の近傍に存在する場合(図13参照)は、当該閲覧指定ユーザU1,U2に関連付けて登録された電子文書D1は、文書表示装置50に自動表示されない(図15の(c)参照)。したがって、MFP10に格納された電子文書が、当該電子文書の閲覧指定ユーザ以外のユーザに見られることを抑制することが可能である。 As described above, in the second embodiment, the electronic document D1 is determined on the condition that it is determined that the browsing-designated users (here, users U1 and U2) of the electronic document D1 and the display-apparatus-neighboring users completely match. D1 is automatically displayed on the document display device 50 (see FIG. 15B). In other words, when a user other than the browse-designated user (for example, the user U3) exists near the document display device 50 (see FIG. 13), the electronic document D1 registered in association with the browse-designated user U1, U2 is , Is not automatically displayed on the document display device 50 (see (c) of FIG. 15). Therefore, it is possible to prevent the electronic document stored in the

<文書表示後の動作>

ところで、文書表示装置50での電子文書D1の表示後(図12も参照)において、電子文書D1の閲覧指定ユーザ(たとえばユーザU1,U2)以外のユーザ(たとえばユーザU3)が文書表示装置50に近づくと、次のような動作が行われる。<Operation after displaying the document>

By the way, after the electronic document D1 is displayed on the document display device 50 (see also FIG. 12), a user (for example, a user U3) other than the browsing-designated users (for example, the users U1 and U2) of the electronic document D1 is displayed on the

具体的には、ユーザU3の携帯端末70cが文書表示装置50に接近したことに応じて、ユーザU1,U2,U3が表示装置近傍ユーザとして特定され、電子文書D1の閲覧指定ユーザ(ユーザU1,U2)と表示装置近傍ユーザ(ユーザU1,U2,U3)とが完全に一致しない旨がステップS22Bにて判定される。また、ここではユーザU1,U2,U3が閲覧指定ユーザとして登録された電子文書は存在せず、他の電子文書についても、閲覧指定ユーザと表示装置近傍ユーザとが完全に一致しない旨がステップS22Bにてそれぞれ判定される。そして、処理はステップS24へと進み、文書表示装置50での表示対象文書が存在しない旨の通知(不存在通知)が文書表示装置50に送信される。 Specifically, in response to the mobile terminal 70c of the user U3 approaching the

文書表示装置50においては、処理はステップS13(図7参照)からステップS15を経てステップS16へと進み、文書表示装置50にて電子文書が現在表示中であるか否かが判定される。ここでは、電子文書D1が文書表示装置50にて現在表示されており、文書表示装置50にて電子文書が現在表示中である旨がステップS16にて判定され、処理はステップS17へと進む。 In the

そして、ステップS17において、文書表示装置50(表示制御部63)は、文書表示装置50での当該電子文書D1の表示を終了する。具体的には、連携アプリケーションの表示画面に表示されている電子文書D1が、消去される。 Then, in step S17, the document display device 50 (display control unit 63) ends the display of the electronic document D1 on the

このように、文書表示装置50での電子文書D1の表示後において、当該電子文書D1の閲覧指定ユーザ(ここではユーザU1,U2)以外のユーザの携帯端末70が文書表示装置50の近傍領域に存在する旨が検出されると、文書表示装置50での当該電子文書D1の表示が終了(消去)される。 As described above, after the electronic document D1 is displayed on the

なお、電子文書の消去に限定されず、当該電子文書D1を覆い隠す重畳画面が当該電子文書D1の前面に表示されてもよい。たとえば、文書表示装置50にて表示されている電子文書D1の前面に、電子文書D1を覆い隠すように(電子文書D1を視認できないように)スクリーンセーバー画面が重畳表示されてもよい。 It should be noted that the invention is not limited to erasing the electronic document, and a superimposed screen that covers the electronic document D1 may be displayed in front of the electronic document D1. For example, a screen saver screen may be superimposed and displayed on the front surface of the electronic document D1 displayed on the

このように、電子文書D1の表示後において、当該電子文書D1の閲覧指定ユーザとは異なるユーザの携帯端末70が文書表示装置50の近傍領域に存在する旨が検出されると、当該電子文書D1が消去されてもよく、あるいは、当該電子文書D1を覆い隠すような重畳画面が表示されてもよい。 In this way, after the electronic document D1 is displayed, when it is detected that the

換言すれば、電子文書D1の表示後において、当該電子文書D1の閲覧指定ユーザ(ユーザU1,U2)とは異なるユーザの携帯端末70が文書表示装置50の近傍領域に存在する旨が検出されると、文書表示装置50に表示されている電子文書が、閲覧可能状態から閲覧不可状態に変更されてもよい。 In other words, after the electronic document D1 is displayed, it is detected that the

これによれば、文書表示装置50での電子文書(ここでは電子文書D1)の表示後において、当該電子文書D1の閲覧指定ユーザ(ここではユーザU1,U2)とは異なるユーザの携帯端末70が文書表示装置50の近傍領域に存在する旨が検出されると、文書表示装置50で表示中の電子文書D1が閲覧不可状態に変更される。したがって、文書表示装置50に表示されている電子文書D1が、当該電子文書D1の閲覧指定ユーザ(ユーザU1,U2)以外のユーザ(電子文書D1の表示後に文書表示装置50へと接近してきた他ユーザ)に見られることを回避あるいは抑制することが可能である。 According to this, after displaying the electronic document (here, the electronic document D1) on the

なお、上記第2実施形態において、単一のユーザが閲覧指定ユーザとして電子文書に関連付けて登録される場合も、当該電子文書の閲覧指定ユーザと表示装置近傍ユーザとが完全に一致する旨が判定されることを条件として、当該電子文書が文書表示装置50に自動的に表示されるようにしてもよい(図16参照)。すなわち、図16の(b)の場合にのみ、電子文書が文書表示装置50にて自動表示されるようにしてもよい。 In addition, in the second embodiment, even when a single user is registered in association with an electronic document as a browsing designated user, it is determined that the browsing designated user of the electronic document and the display device neighboring user are completely the same. The electronic document may be automatically displayed on the

<3.第3実施形態>

第3実施形態は、第1実施形態の変形例である。以下では、第1実施形態との相違点を中心に説明する。<3. Third Embodiment>

The third embodiment is a modification of the first embodiment. Below, it demonstrates centering around difference with 1st Embodiment.

上記第1実施形態では、MFP10が文書格納装置として図8の各処理等を行う態様を例示した。 The first embodiment has exemplified the mode in which the

この第3実施形態では、サーバ80が文書格納装置として図8の各処理等を行う態様を例示する。 The third embodiment exemplifies a mode in which the

図17は、第3実施形態に係る文書表示システム1(1B)を示す図である。図17に示すように、当該文書表示システム1Bは、MFP10と文書表示装置50とサーバ80とを備える。サーバ80は、MFP10とも文書表示装置50とも異なる装置である。 FIG. 17 is a diagram showing a document display system 1 (1B) according to the third embodiment. As shown in FIG. 17, the

図18は、サーバ80の機能ブロックを示す図である。図18に示すように、サーバ80は、通信部84、格納部85およびコントローラ(制御部)89等を備えており、これら各部を複合的に動作させることによって、各種の機能を実現する。 FIG. 18 is a diagram showing functional blocks of the

通信部84は、ネットワーク108を介したネットワーク通信を利用することによって、所望の相手先(MFP10、文書表示装置50等)と連携して各種のデータを授受することが可能である。通信部84は、各種データを送信する送信部84aと、各種データを受信する受信部84bとを有する。 The

格納部85は、ハードディスクドライブ(HDD)等の記憶装置で構成される。たとえば、格納部85には、管理テーブル300が格納されている。また、ここでは、MFP10にて生成された電子文書(スキャン文書)は、サーバ80へと送信されて格納部85に格納される。 The

コントローラ(制御部)89は、サーバ80に内蔵され、サーバ80を統括的に制御する制御装置である。コントローラ89は、CPUおよび各種の半導体メモリ(RAMおよびROM)等を備えるコンピュータシステムとして構成される。コントローラ89は、CPUにおいて、ROM(例えば、EEPROM(登録商標))内に格納されている所定のプログラムを実行することによって、各種の処理部を実現する。なお、当該プログラム(詳細にはプログラムモジュール群)は、USBメモリなどの可搬性の記録媒体に記録され、当該記録媒体を介してサーバ80にインストールされてもよい。あるいは、当該プログラムは、ネットワーク108等を経由してダウンロードされてサーバ80にインストールされるようにしてもよい。 The controller (control unit) 89 is a control device which is built in the

具体的には、図18に示すように、コントローラ89は、当該プログラムの実行により、通信制御部91と判定部94と登録処理部95と取得部96とを含む各種の処理部を実現する。 Specifically, as shown in FIG. 18, the

通信制御部91は、他の装置(MFP10、文書表示装置50等)との間の通信動作を通信部84等と協働して制御する処理部である。 The

サーバ80の判定部94、登録処理部95および取得部96は、MFP10の判定部14、登録処理部15および取得部16(上記第1実施形態参照)と同様の動作等をそれぞれ制御する処理部である。 The

この第3実施形態においても、第1実施形態と同様に図7および図8の各処理(自動表示処理等)がそれぞれ行われる。ただし、第3実施形態では、サーバ80が図8の各処理を実行する。 Also in the third embodiment, each processing (automatic display processing and the like) of FIGS. 7 and 8 is performed similarly to the first embodiment. However, in the third embodiment, the

具体的には、文書表示装置50の近傍領域に存在する携帯端末70の端末情報が文書表示装置50から受信される(ステップS21)と、サーバ80は、サーバ80内の各電子文書について、閲覧指定ユーザの全ユーザが表示装置近傍ユーザに含まれるか否か、をそれぞれ判定する(ステップS22(22A))。そして、閲覧指定ユーザの全ユーザが表示装置近傍ユーザに含まれる電子文書が存在する場合、サーバ80は、当該電子文書を文書表示装置50に送信する(ステップS23)。たとえば、電子文書D1の閲覧指定ユーザの全ユーザが表示装置近傍ユーザに含まれる旨がステップS22Aにて判定されると、当該電子文書D1がサーバ80から文書表示装置50へと送信される(ステップS23)。そして、文書表示装置50は、サーバ80から受信された電子文書D1を自動的に表示する(ステップS14)。 Specifically, when the terminal information of the

このように、第1実施形態におけるMFP10の動作と同様の動作がサーバ80にて実行される。 In this way, the

なお、上記第3実施形態を、上記第1実施形態の変形例として説明したが、これに限定されず、第3実施形態の思想が、第2実施形態等に適用されてもよい。たとえば、図14の各処理が、MFP10ではなく、サーバ80にて実行されてもよい。具体的には、サーバ80が、電子文書の閲覧指定ユーザと表示装置近傍ユーザとが完全に一致するか否かをステップS22Bにて判定し、閲覧指定ユーザと表示装置近傍ユーザとが完全に一致する旨が判定された電子文書を文書表示装置50に送信する(ステップS23)ようにしてもよい。 In addition, although the said 3rd Embodiment was demonstrated as a modification of the said 1st Embodiment, it is not limited to this, The idea of 3rd Embodiment may be applied to 2nd Embodiment. For example, each process of FIG. 14 may be executed by the

<4.変形例等>

以上、この発明の実施の形態について説明したが、この発明は上記内容のものに限定されるものではない。<4. Modifications>

Although the embodiments of the present invention have been described above, the present invention is not limited to the above contents.

たとえば、上記各実施形態等において、電子文書(たとえば電子文書D1)の閲覧指定ユーザのうちの一人が文書表示装置50にログインしていることをも条件として、当該電子文書D1が文書表示装置50に自動的に表示されるようにしてもよい。 For example, in each of the above-described embodiments and the like, the electronic document D1 is displayed on the

具体的には、図7のステップS12において、文書表示装置50は、文書表示装置50のログインユーザ(たとえばユーザU2)に関するログインユーザ情報(たとえばユーザID)をも、文書格納装置(MFP10あるいはサーバ80)に送信する。 Specifically, in step S12 of FIG. 7, the

文書格納装置は、当該ログインユーザ情報に基づき、文書表示装置50のログインユーザを特定する。なお、文書格納装置には、当該ログインユーザ情報が、文書格納装置の利用ユーザのユーザ情報と関連付けて予め登録されている。 The document storage device identifies the login user of the

そして、ステップS22(S22A(図8)およびS22B(図14))においては、文書格納装置は、電子文書(たとえば電子文書D1)の閲覧指定ユーザのうちの一人が文書表示装置50のログインユーザであるか否か、をも判定する。 Then, in step S22 (S22A (FIG. 8) and S22B (FIG. 14)), in the document storage device, one of the browsing-designated users of the electronic document (for example, electronic document D1) is the login user of the

具体的には、ステップS22A(図8)においては、電子文書D1の閲覧指定ユーザの全ユーザが表示装置近傍ユーザに含まれるか否かが判定されるとともに、当該電子文書D1の閲覧指定ユーザのうちの一人が文書表示装置50にログインしているか否かもが判定される。 Specifically, in step S22A (FIG. 8), it is determined whether or not all the users who are designated to browse the electronic document D1 are included in the users near the display device. It is also determined whether or not one of them is logged in to the

たとえば、電子文書D1の閲覧指定ユーザの全ユーザが表示装置近傍ユーザに含まれ、且つ当該閲覧指定ユーザのうちの一人が文書表示装置50にログインしている旨が判定されると、電子文書D1が文書表示装置50へと送信される(ステップS23)。そして、文書表示装置50において、文書格納装置から受信された電子文書D1が自動的に表示される(ステップS14)。 For example, when it is determined that all the users who have designated the browsing of the electronic document D1 are included in the users near the display device and one of the designated users who has browsed is logged in the

一方、電子文書D1の閲覧指定ユーザのいずれもが文書表示装置50にログインしていない旨が判定されると、電子文書D1の閲覧指定ユーザの全ユーザが表示装置近傍ユーザに含まれる旨が判定される場合であっても、当該電子文書D1は、文書表示装置50へと送信されない。 On the other hand, when it is determined that none of the browsing-designated users of the electronic document D1 has logged in to the

また、ステップS22B(図14)においては、電子文書D1の閲覧指定ユーザと表示装置近傍ユーザとが完全に一致するか否かが判定されるとともに、当該電子文書D1の閲覧指定ユーザのうちの一人が文書表示装置50にログインしているか否かもが判定される。 Further, in step S22B (FIG. 14), it is determined whether or not the browsing-designated user of the electronic document D1 and the display-apparatus-neighbor user completely match, and one of the browsing-designated users of the electronic document D1 is determined. It is also determined whether or not is logged in to the

たとえば、電子文書D1の閲覧指定ユーザと表示装置近傍ユーザとが完全に一致し、且つ当該閲覧指定ユーザのうちの一人が文書表示装置50にログインしている旨が判定されると、電子文書D1が文書表示装置50へと送信される(ステップS23)。そして、文書表示装置50において、文書格納装置から受信された電子文書D1が自動的に表示される(ステップS14)。 For example, if it is determined that the browsing-designated user of the electronic document D1 and the display-apparatus-neighboring user are completely the same and that one of the browsing-designated users is logged in to the

一方、電子文書D1の閲覧指定ユーザのいずれもが文書表示装置50にログインしていない旨が判定されると、電子文書D1の閲覧指定ユーザと表示装置近傍ユーザとが完全に一致する旨が判定される場合であっても、当該電子文書D1は、文書表示装置50へと送信されない。 On the other hand, when it is determined that none of the browsing-designated users of the electronic document D1 has logged in to the

このように、電子文書の閲覧指定ユーザのうちの一人が当該文書表示装置50にログインしていることをも条件として、当該電子文書が文書表示装置50に自動的に表示されるようにしてもよい。 As described above, even if one of the designated users who browses the electronic document is logged in to the

これによれば、電子文書(たとえば電子文書D1)の閲覧指定ユーザのいずれもが文書表示装置50にログインしていない場合には、当該電子文書D1は当該文書表示装置50に自動的に表示されない。たとえば、複数の文書表示装置50が存在する場合において、電子文書D1の閲覧指定ユーザ(たとえばユーザU1,U2)以外のユーザ(たとえばユーザU4)が或る文書表示装置50にログインしている(換言すれば或る文書表示装置50を現在利用している)ときには、閲覧指定ユーザU1,U2は、当該或る文書表示装置50にログインできない。電子文書D1の閲覧指定ユーザU1,U2のいずれもが当該或る文書表示装置50にログインしていない場合、電子文書D1は、当該或る文書表示装置50にて自動表示されない。そのため、電子文書D1の閲覧指定ユーザU1,U2のいずれもが当該或る文書表示装置50を現在利用していないにもかかわらず(たとえば閲覧指定ユーザU1,U2が当該或る文書表示装置50の近傍を通っただけでも)、電子文書D1が当該或る文書表示装置50に(勝手に)自動表示されてしまう、ということがない。したがって、電子文書の閲覧指定ユーザのいずれかが文書表示装置50を現に利用していることを確認した上で、当該電子文書を当該文書表示装置50に表示することが可能である。 According to this, when none of the designated viewing users of the electronic document (for example, the electronic document D1) has logged in to the

また、上記各実施形態等においては、文書格納装置(MFP10あるいはサーバ80)において、文書表示装置50から受信された端末情報に基づいて、近傍ユーザ情報(表示装置近傍ユーザに関するユーザ情報)が取得される態様を例示したが、これに限定されない。たとえば、近傍ユーザ情報が文書表示装置50から直接的に受信されて取得されてもよい。 Further, in each of the above-described embodiments and the like, in the document storage device (

具体的には、MFP10の利用ユーザのユーザ情報(たとえばユーザID)と当該利用ユーザの携帯端末70に関する端末情報とが関連付けられて文書表示装置50に予め登録される。そして、文書表示装置50は、自装置の近傍領域に存在する携帯端末70の端末情報に基づいて近傍ユーザ情報を取得(特定)して文書格納装置に送信する。文書格納装置においては、文書表示装置50から送信されてきた近傍ユーザ情報が受信されて取得される。 Specifically, the user information (for example, user ID) of the user of the

このように、近傍ユーザ情報が文書表示装置50から直接的に受信されて取得されてもよい。 In this way, the nearby user information may be directly received and acquired from the

また、上記各実施形態等においては、ステップS22(S22A,S22B)の判定処理(上記第1、第2実施形態参照)を文書格納装置(MFP10あるいはサーバ80)が実行する態様を例示したが、これに限定されず、当該ステップS22(S22A,S22B)の判定処理を文書表示装置50が実行してもよい。 Further, in each of the above-described embodiments and the like, the mode in which the document storage device (

具体的には、管理テーブル300(図6等参照)が文書表示装置50に格納される。そして、文書格納装置への電子文書(たとえば電子文書D1)の格納に際して当該電子文書D1の閲覧指定ユーザが指定されると、当該閲覧指定ユーザを電子文書D1に関連付けて管理テーブル300(図6等)に登録すべき旨の登録指令が、文書格納装置から文書表示装置50へと送信される。文書表示装置50は、当該登録指令に応答して、指定された閲覧指定ユーザを、当該電子文書D1に関連付けて管理テーブル300に登録する。また、文書表示装置50には、MFP10の利用ユーザの携帯端末70に関する端末情報が、当該利用ユーザのユーザ情報と関連付けて予め登録されている。 Specifically, the management table 300 (see FIG. 6 and the like) is stored in the

その後、文書表示装置50の近傍領域に存在する携帯端末70の端末台数が変化すると、文書表示装置50は、当該近傍領域に存在する旨が検出された携帯端末70の端末情報を、当該携帯端末70から取得する。そして、文書表示装置50は、携帯端末70の端末情報に基づいて、表示装置近傍ユーザに関するユーザ情報(近傍ユーザ情報)を取得し、表示装置近傍ユーザを特定する。ただし、これに限定されず、携帯端末70の端末情報が文書表示装置50から文書格納装置に送信されるとともに、文書格納装置にて当該端末情報に基づき近傍ユーザ情報が特定されて文書表示装置50に送信されるようにしてもよい。そして、文書表示装置50において、文書格納装置から送信されてきた近傍ユーザ情報が受信されて取得されるようにしてもよい。 After that, when the number of

また、文書表示装置50は、電子文書の閲覧指定ユーザに関する情報(指定ユーザ情報)を管理テーブル300から取得する。 Further, the

そして、文書表示装置50は、当該指定ユーザ情報と近傍ユーザ情報とに基づいて、文書格納装置(MFP10あるいはサーバ80)に格納された電子文書(たとえば電子文書D1)の閲覧指定ユーザの全ユーザが表示装置近傍ユーザに含まれるか否か、を判定する(第1実施形態のステップS22A参照)。そして、電子文書D1の閲覧指定ユーザの全ユーザが表示装置近傍ユーザに含まれる旨が判定されると、文書表示装置50は、当該電子文書D1の送信要求を文書格納装置に送信する。 Then, in the

あるいは、文書表示装置50は、電子文書D1の閲覧指定ユーザと表示装置近傍ユーザとが完全に一致するか否か、を判定する(第2実施形態のステップS22B参照)。そして、電子文書D1の閲覧指定ユーザと表示装置近傍ユーザとが完全に一致する旨が判定されると、文書表示装置50は、当該電子文書D1の送信要求を文書格納装置に送信する。 Alternatively, the

文書格納装置(MFP10あるいはサーバ80)は、文書表示装置50からの電子文書D1の送信要求に応答して当該電子文書D1を文書表示装置50に送信し、文書表示装置50は、当該送信要求に応答して文書格納装置から送信されてきた電子文書D1が受信されると、当該電子文書D1を自動的に表示する。 The document storage device (

このように、文書表示装置50がステップS22(S22A,S22B)の判定処理を実行してもよい。 In this way, the

さらに、上記各実施形態等において、文書表示装置50での電子文書の表示に際して、当該電子文書を表示すべきか否かを確認する表示確認画面510(図19参照)が表示されてもよい。 Furthermore, in each of the above-described embodiments and the like, when displaying an electronic document on the

具体的には、電子文書(たとえば電子文書D1)が文書格納装置から受信されると(図7のステップS13とステップS14との間において)、文書表示装置50(表示制御部63)は、表示確認画面510を表示部56bに表示する。 Specifically, when an electronic document (for example, electronic document D1) is received from the document storage device (between steps S13 and S14 in FIG. 7), the document display device 50 (display control unit 63) displays The

たとえば電子文書D1の閲覧指定ユーザが当該電子文書D1の閲覧を希望する場合、当該閲覧指定ユーザは、表示確認画面510において、指示ボタン511(「OK」ボタン)を押下する。指示ボタン511は、文書表示装置50での表示対象文書として特定された電子文書を表示すべき旨を指示するボタン(当該電子文書の表示を許可するボタン)である。表示確認画面510において当該指示ボタン511が押下されて電子文書D1を表示すべき旨が確認されると、当該電子文書D1が文書表示装置50に表示される。 For example, when the user who has designated browsing of the electronic document D1 desires to browse the electronic document D1, the user who has designated browsing depresses the instruction button 511 (“OK” button) on the

一方、たとえば電子文書D1の閲覧指定ユーザが当該電子文書D1の閲覧を希望しない場合、当該閲覧指定ユーザは、表示確認画面510において、指示ボタン512(「表示しない」ボタン)を押下する。指示ボタン512は、文書表示装置50での表示対象文書として特定された電子文書を表示すべきではない旨を指示するボタン(当該電子文書の表示を拒否するボタン)である。表示確認画面510において当該指示ボタン512が押下されると、電子文書D1の閲覧指定ユーザの全ユーザが表示装置近傍ユーザに含まれる旨が判定された場合であっても、当該電子文書D1は文書表示装置50にて表示されない。 On the other hand, for example, when the user who has designated browsing of the electronic document D1 does not want to browse the electronic document D1, the user who has designated browsing depresses the instruction button 512 (“not display” button) on the

このように、電子文書の表示の是非を確認する表示確認画面510が文書表示装置50に表示されてもよい。 In this way, the

また、上記第2実施形態等において、文書表示装置50に表示されている電子文書(たとえば電子文書D1)の閲覧可能状態から閲覧不可状態への変更に先立って、電子文書D1を閲覧可能状態から閲覧不可状態に変更すべきか否かを確認する変更確認画面520(図20参照)が表示されてもよい。 In the second embodiment and the like, the electronic document D1 is changed from the browsable state before the electronic document (for example, the electronic document D1) displayed on the

具体的には、図7のステップS16とステップS17との間において、文書表示装置50(表示制御部63)は、変更確認画面520(図20参照)を文書表示装置50に表示する。 Specifically, between steps S16 and S17 of FIG. 7, the document display device 50 (display control unit 63) displays the change confirmation screen 520 (see FIG. 20) on the

たとえば電子文書D1の閲覧指定ユーザが、閲覧指定ユーザ以外のユーザに電子文書D1を見られたくないと考える場合、当該閲覧指定ユーザは、変更確認画面520において、指示ボタン521(「OK」ボタン)を押下する。指示ボタン521は、文書表示装置50に現在表示されている電子文書D1を閲覧可能状態から閲覧不可状態に変更すべき旨を指示するボタンである。変更確認画面520において当該指示ボタン521が押下されて電子文書D1を閲覧可能状態から閲覧不可状態に変更すべき旨が確認されると、文書表示装置50に表示されている電子文書D1が、閲覧可能状態から閲覧不可状態へと変更される。 For example, when the user who has designated browsing the electronic document D1 does not want to see the electronic document D1 by a user other than the user who has designated browsing, the user who designated viewing has indicated on the

一方、たとえば電子文書D1の閲覧指定ユーザが、閲覧指定ユーザ以外のユーザに電子文書D1を見られても構わないと考える場合、当該閲覧指定ユーザは、変更確認画面520において、指示ボタン522(「終了しない」ボタン)を押下する。指示ボタン522は、文書表示装置50に表示されている電子文書D1を引き続き表示すべき旨(電子文書D1の閲覧可能状態を維持すべき旨)を指示するボタンである。変更確認画面520において当該指示ボタン522が押下されると、電子文書D1の閲覧指定ユーザ以外のユーザの携帯端末70が文書表示装置50の近傍領域に存在する旨が検出された場合であっても、電子文書D1の閲覧可能状態が維持され、当該電子文書D1が文書表示装置50にて引き続き表示される。 On the other hand, for example, when the browsing-designated user of the electronic document D1 thinks that the user other than the browsing-designated user may view the electronic document D1, the browsing-designated user displays the instruction button 522 (“ Press the "Do not finish" button). The

このように、文書表示装置50に表示されている電子文書の閲覧可能状態から閲覧不可状態への変更に先立って、当該閲覧不可状態への変更の是非を確認する変更確認画面520が文書表示装置50に表示されてもよい。 Thus, prior to the change from the viewable state to the viewable state of the electronic document displayed on the

さらに、上記第2実施形態等において、電子文書(たとえば電子文書D1)の閲覧不可状態への変更後において、当該電子文書D1を再表示すべきか否かを確認する再表示確認画面530(図21参照)が文書表示装置50に表示されてもよい。 Further, in the second embodiment and the like, the re-display confirmation screen 530 (FIG. 21) for confirming whether or not the electronic document D1 should be re-displayed after the electronic document (for example, the electronic document D1) is changed to the unreadable state. (See) may be displayed on the

具体的には、文書表示装置50に表示されている電子文書D1が閲覧可能状態から閲覧不可状態へと変更されると(図7のステップS17の後において)、文書表示装置50(表示制御部63)は、再表示確認画面530(図21参照)を文書表示装置50に表示する。 Specifically, when the electronic document D1 displayed on the

たとえば電子文書D1の閲覧指定ユーザが、閲覧指定ユーザ以外のユーザに電子文書D1を見られても構わないと考える場合、当該閲覧指定ユーザは、再表示確認画面530において、指示ボタン531(「OK」ボタン)を押下する。指示ボタン531は、閲覧不可状態へと変更された電子文書を再表示すべき旨を指示するボタン(当該電子文書の再表示を許可するボタン)である。再表示確認画面530において当該指示ボタン531が押下されて電子文書D1を再表示すべき旨が確認されると、電子文書D1が閲覧不可状態から閲覧可能状態へと変更されて、電子文書D1が文書表示装置50に再び表示される。 For example, in the case where the user who specifies the browsing of the electronic document D1 thinks that the user other than the user who specifies the browsing may view the electronic document D1, the user who specifies the browsing reads the instruction button 531 (“OK” on the redisplay confirmation screen 530). Button). The

一方、たとえば電子文書D1の閲覧指定ユーザが電子文書D1の再表示を希望しない場合、当該閲覧指定ユーザは、再表示確認画面530において、指示ボタン532(「再表示しない」ボタン)を押下する。指示ボタン532は、閲覧不可状態へと変更された電子文書の閲覧不可状態を維持すべき旨を指示するボタン(当該電子文書の再表示を拒否するボタン)である。再表示確認画面530において当該指示ボタン532が押下されると、当該電子文書D1の閲覧不可状態が維持される。 On the other hand, for example, when the viewing designation user of the electronic document D1 does not want to redisplay the electronic document D1, the viewing designation user presses the instruction button 532 (“do not redisplay” button) on the

また、上記各実施形態等においては、文書表示装置50において、電子文書の画像データが連携アプリケーションの表示画面にて表示される態様を例示したが、これに限定されず、たとえば、電子文書のファイル形式に関連付けられたアプリケーションを用いて当該電子文書が表示されてもよい。具体的には、図8(図14)のステップS23において、文書格納装置(MFP10あるいはサーバ80)は、電子文書(たとえば電子文書D1)の画像データではなく、電子文書D1のファイル自体を文書表示装置50へと送信する。そして、文書表示装置50において、当該電子文書D1のファイル形式に関連付けられたアプリケーションの起動指令が連携アプリケーションから当該アプリケーションに送信され、起動された当該アプリケーションを用いて電子文書D1が表示されるようにしてもよい。なお、電子文書D1の表示終了に際しては、当該アプリケーションの終了指令が連携アプリケーションから当該アプリケーションに送信され、当該終了指令に応答して、当該アプリケーションが終了されて当該電子文書D1の表示が終了されればよい。 Further, in each of the above-described embodiments and the like, the mode in which the image data of the electronic document is displayed on the display screen of the cooperative application in the

さらに、上記各実施形態等においては、携帯端末70が近距離無線通信(ここではBluetooth LE)用の電波を発信する態様を例示したが、これに限定されず、文書表示装置50が近距離無線通信用の電波を発信してもよい。文書表示装置50が近距離無線通信用の電波を発信する場合、携帯端末70において、文書表示装置50からの電波の強度が所定の閾値THを超えたか否かが判定されればよい。そして、当該電波の強度が当該閾値THを超えた旨の通知が携帯端末70から文書表示装置50へと送信され、文書表示装置50においては、当該通知に基づき、文書表示装置50の近傍領域に存在する携帯端末70が検出されればよい。 Furthermore, in each of the above-described embodiments and the like, the mode in which the

1,1A,1B 文書表示システム

10 MFP

50 文書表示装置

70,70a〜70c 携帯端末

80 サーバ

300 管理テーブル

D1,D2 電子文書1, 1A, 1B

50

Claims (21)

Translated fromJapanese文書格納装置と、

文書表示装置と、

を備え、

前記文書格納装置は、

電子文書を格納する格納手段、

を有し、

前記文書表示装置は、

前記文書表示装置の近傍領域に存在する携帯端末を検出する検出手段と、

前記近傍領域に存在する旨が検出された携帯端末のユーザである表示装置近傍ユーザと前記電子文書を閲覧すべきユーザとして指定された閲覧指定ユーザであって前記電子文書に関連付けて登録された閲覧指定ユーザとの包含関係に関して、前記閲覧指定ユーザの全ユーザが前記表示装置近傍ユーザに含まれる旨が判定されることを条件として、前記電子文書を前記文書表示装置に自動的に表示する表示制御手段と、

を有することを特徴とする文書表示システム。A document display system,

A document storage device,

A document display device,

Equipped with

The document storage device,

Storage means for storing electronic documents,

Have

The document display device,

Detection means for detecting a mobile terminal existing in the vicinity of the document display device;

A browsing user who is a user of a portable terminal whose presence is detected in the proximity area and a browsing-designated user designated as a user who should browse the electronic document, and browsing registered in association with the electronic document. Display control for automatically displaying the electronic document on the document display device on condition that it is determined that all users of the browsing specified user are included in the display device neighboring users with respect to the inclusion relationship with the specified user. Means and

A document display system comprising:

前記表示制御手段は、前記閲覧指定ユーザの全ユーザが前記表示装置近傍ユーザに含まれる場合、前記閲覧指定ユーザ以外のユーザが前記表示装置近傍ユーザとして存在するときであっても、前記電子文書を前記文書表示装置に自動的に表示することを特徴とする文書表示システム。In the document display system according to claim 1,

The display control means, when all users of the browsing designated user are included in the display device neighboring users, even when a user other than the browsing designated user exists as the display device neighboring user, the electronic document is displayed. A document display system which is automatically displayed on the document display device.

前記表示制御手段は、

前記閲覧指定ユーザと前記表示装置近傍ユーザとが完全に一致する旨が判定されることを条件として、前記電子文書を前記文書表示装置に自動的に表示し、

前記文書表示装置での前記電子文書の表示後において、前記閲覧指定ユーザとは異なるユーザの携帯端末が前記近傍領域に存在する旨が検出されると、前記文書表示装置に表示されている前記電子文書を、閲覧可能状態から閲覧不可状態に変更することを特徴とする文書表示システム。In the document display system according toclaim 1 ,

The display control means,

The electronic document is automatically displayed on the document display device on condition that it is determined that the browsing-designated user and the display device neighboring user completely match,