JP5545061B2 - 処理装置及び成膜方法 - Google Patents

処理装置及び成膜方法Download PDFInfo

- Publication number

- JP5545061B2 JP5545061B2JP2010139146AJP2010139146AJP5545061B2JP 5545061 B2JP5545061 B2JP 5545061B2JP 2010139146 AJP2010139146 AJP 2010139146AJP 2010139146 AJP2010139146 AJP 2010139146AJP 5545061 B2JP5545061 B2JP 5545061B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- gas

- exhaust

- processing

- processing container

- processing apparatus

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Active

Links

Images

Classifications

- C—CHEMISTRY; METALLURGY

- C23—COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL

- C23C—COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL

- C23C16/00—Chemical coating by decomposition of gaseous compounds, without leaving reaction products of surface material in the coating, i.e. chemical vapour deposition [CVD] processes

- C23C16/44—Chemical coating by decomposition of gaseous compounds, without leaving reaction products of surface material in the coating, i.e. chemical vapour deposition [CVD] processes characterised by the method of coating

- C23C16/4412—Details relating to the exhausts, e.g. pumps, filters, scrubbers, particle traps

- C—CHEMISTRY; METALLURGY

- C23—COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL

- C23C—COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL

- C23C16/00—Chemical coating by decomposition of gaseous compounds, without leaving reaction products of surface material in the coating, i.e. chemical vapour deposition [CVD] processes

- C23C16/44—Chemical coating by decomposition of gaseous compounds, without leaving reaction products of surface material in the coating, i.e. chemical vapour deposition [CVD] processes characterised by the method of coating

- C23C16/455—Chemical coating by decomposition of gaseous compounds, without leaving reaction products of surface material in the coating, i.e. chemical vapour deposition [CVD] processes characterised by the method of coating characterised by the method used for introducing gases into reaction chamber or for modifying gas flows in reaction chamber

- C23C16/45523—Pulsed gas flow or change of composition over time

- C23C16/45525—Atomic layer deposition [ALD]

- C23C16/45544—Atomic layer deposition [ALD] characterized by the apparatus

- C23C16/45546—Atomic layer deposition [ALD] characterized by the apparatus specially adapted for a substrate stack in the ALD reactor

- C—CHEMISTRY; METALLURGY

- C23—COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL

- C23C—COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL

- C23C16/00—Chemical coating by decomposition of gaseous compounds, without leaving reaction products of surface material in the coating, i.e. chemical vapour deposition [CVD] processes

- C23C16/44—Chemical coating by decomposition of gaseous compounds, without leaving reaction products of surface material in the coating, i.e. chemical vapour deposition [CVD] processes characterised by the method of coating

- C23C16/52—Controlling or regulating the coating process

- H—ELECTRICITY

- H01—ELECTRIC ELEMENTS

- H01L—SEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10

- H01L21/00—Processes or apparatus adapted for the manufacture or treatment of semiconductor or solid state devices or of parts thereof

- H01L21/67—Apparatus specially adapted for handling semiconductor or electric solid state devices during manufacture or treatment thereof; Apparatus specially adapted for handling wafers during manufacture or treatment of semiconductor or electric solid state devices or components ; Apparatus not specifically provided for elsewhere

- H01L21/67005—Apparatus not specifically provided for elsewhere

- H01L21/67011—Apparatus for manufacture or treatment

- H01L21/67098—Apparatus for thermal treatment

- H01L21/67109—Apparatus for thermal treatment mainly by convection

- H—ELECTRICITY

- H01—ELECTRIC ELEMENTS

- H01L—SEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10

- H01L21/00—Processes or apparatus adapted for the manufacture or treatment of semiconductor or solid state devices or of parts thereof

- H01L21/67—Apparatus specially adapted for handling semiconductor or electric solid state devices during manufacture or treatment thereof; Apparatus specially adapted for handling wafers during manufacture or treatment of semiconductor or electric solid state devices or components ; Apparatus not specifically provided for elsewhere

- H01L21/673—Apparatus specially adapted for handling semiconductor or electric solid state devices during manufacture or treatment thereof; Apparatus specially adapted for handling wafers during manufacture or treatment of semiconductor or electric solid state devices or components ; Apparatus not specifically provided for elsewhere using specially adapted carriers or holders; Fixing the workpieces on such carriers or holders

- H01L21/67303—Vertical boat type carrier whereby the substrates are horizontally supported, e.g. comprising rod-shaped elements

- H01L21/67309—Vertical boat type carrier whereby the substrates are horizontally supported, e.g. comprising rod-shaped elements characterized by the substrate support

- H—ELECTRICITY

- H01—ELECTRIC ELEMENTS

- H01L—SEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10

- H01L21/00—Processes or apparatus adapted for the manufacture or treatment of semiconductor or solid state devices or of parts thereof

- H01L21/67—Apparatus specially adapted for handling semiconductor or electric solid state devices during manufacture or treatment thereof; Apparatus specially adapted for handling wafers during manufacture or treatment of semiconductor or electric solid state devices or components ; Apparatus not specifically provided for elsewhere

- H01L21/673—Apparatus specially adapted for handling semiconductor or electric solid state devices during manufacture or treatment thereof; Apparatus specially adapted for handling wafers during manufacture or treatment of semiconductor or electric solid state devices or components ; Apparatus not specifically provided for elsewhere using specially adapted carriers or holders; Fixing the workpieces on such carriers or holders

- H01L21/67303—Vertical boat type carrier whereby the substrates are horizontally supported, e.g. comprising rod-shaped elements

Landscapes

- Chemical & Material Sciences (AREA)

- Engineering & Computer Science (AREA)

- General Chemical & Material Sciences (AREA)

- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)

- Materials Engineering (AREA)

- Mechanical Engineering (AREA)

- Metallurgy (AREA)

- Organic Chemistry (AREA)

- Physics & Mathematics (AREA)

- Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)

- General Physics & Mathematics (AREA)

- Manufacturing & Machinery (AREA)

- Computer Hardware Design (AREA)

- Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)

- Power Engineering (AREA)

- Chemical Vapour Deposition (AREA)

- Formation Of Insulating Films (AREA)

Description

処理容器内の雰囲気を排気するために第1の排気系と第2の排気系の複数の排気系を有する排気手段を設けるようにしたので、排気能力の向上を図ることができ、よって大流量のガス供給時においても処理容器内の圧力を迅速に且つ効率的に減圧雰囲気に維持することができる。

<第1実施例>

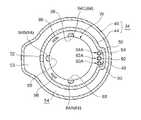

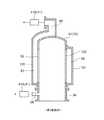

図1は本発明に係る支持体構造を有する処理装置の第1実施例の一例を示す断面構成図、図2は処理装置の処理容器構造の部分を示す横断面図、図3は処理容器を示す斜視図、図4はカバー容器を示す斜視図、図5は複数の排気系を有する排気手段を示す図である。

次に、以上のように構成された処理装置32を用いて行なわれる成膜方法について図6も参照して説明する。図6は各ガスの供給態様と排気手段の弁操作との関係を示すタイミングチャートである。ここでは原料ガス、例えばジルコニアテトラメチルと反応ガス、例えばオゾンとをそれぞれ一定の供給期間でパルス状に供給する1サイクルを複数回繰り返し実行して薄膜、例えばZrOx膜をALD法で形成するようにしたものである。またパージガスとして、例えばN2 ガスが用いられる。

ここで上記パージ工程T3、T4の時に、圧力調整弁102を閉状態とする理由は、第2の排気系41Bの第2の真空ポンプ110の排気能力が他方の第1の真空ポンプ104よりもかなり大きいので、上記圧力調整弁102を開状態としていると第1の排気系41Aからパーティクル等を含んだ気体が逆流する危惧があるので、この現象を阻止するためである。

次に、実際に8インチ配管を排気通路106として用いた時の真空引きのシミュレーションを行ったので、その時の評価結果について説明する。図7は8インチ配管のシミュレーション結果を示す図であり、図7(A)は処理容器(Tube)内の圧力分布を示す図、図7(B)は真空ポンプ(Pump)で排気されている8インチ配管内の圧力分布を示す図である。ここでは、処理容器の容積を130リットルとし、パージガスとしてN2 ガスを100slmの流量で流し、8インチ配管の長さを10mに設定している。また真空ポンプの排気能力は16000リットル/minを用いた。この結果、処理容器(Tube)内の圧力をほぼ1Torr程度まで減圧できることを確認することができた。

次にスリット状の排気口52の幅L1を変化させた時のウエハ間(処理容器内)における圧力の変化についてシミュレーションを行ったので、その時の評価結果について説明する。図8はスリット状の排気口の幅とウエハ間の圧力との関係を示すグラフである。ここでは図7で示した処理容器と同じものを用い、パージガスとしてN2 ガスを100slmの流量で流した。そして、排気口52の幅L1を5〜30mmの範囲で変化させた。

先の実施例にあっては、処理容器構造として、内側の処理容器44と、この外側を囲むカバー容器46との二重管構造を例にとって説明したが、これに限定されず、例えば特開2008−227460号公報に示すように、処理容器構造を単管構造とし、この単管構造に本発明を適用するようにしてもよい。

34 処理容器構造

36 蓋部

38 支持体構造

40 ガス導入手段

41 排気手段

41A 第1の排気系

41B 第2の排気系

42 加熱手段

44 処理容器

46 カバー容器

48 ノズル収容エリア

52 排気口

54 マニホールド

90,92,94 ガスノズル

90A,92A,94A ガス孔

96 第1のガス出口

98 第2のガス出口

100 排気通路

102 圧力調整弁

104 第1の真空ポンプ

106 排気通路

108 開閉弁

110 第2の真空ポンプ

112 制御手段

W 半導体ウエハ(被処理体)

Claims (8)

- 複数枚の被処理体に所定の処理を施すための処理装置において、

下端が開口され、処理空間の一側にノズル収容エリアが設けられると共に他側に前記ノズル収容エリアより水平方向に放出されたガスを排気させるためのスリット状の排気口が形成された処理容器を有する処理容器構造と、

前記処理容器構造の下端の開口部側を塞ぐ蓋部と、

前記複数枚の被処理体を支持すると共に、前記処理容器構造内へ挿脱可能になされた支持体構造と、

前記ノズル収容エリア内に収容されてガスを導入するガスノズルを有するガス導入手段と、

前記処理容器構造内の雰囲気を排気するために前記処理容器構造の下部に設けた排気通路を有する第1の排気系と前記処理容器構造の上部に設けられて前記排気通路とは内径が異なる排気通路を有する第2の排気系との複数の排気系を有する排気手段と、

前記被処理体を加熱するための加熱手段と、

装置全体を制御する制御手段とを備え、

前記第1の排気系と第2の排気系の内、内径が大きい排気通路を有する排気系は、該排気通路を開閉することができる開閉弁を有し、内径が小さい排気通路を有するは排気系は、弁開度を制御することができる圧力調整弁を有していることを特徴とする処理装置。 - 前記複数の各排気系には、それぞれ真空ポンプが設けられていることを特徴とする請求項1記載の処理装置。

- 前記内径が大きい排気通路の内径は、8インチ以上であることを特徴とする請求項1又は2記載の処理装置。

- 前記スリット状の排気口の幅は、15〜30mmの範囲内であることを特徴とする請求項1乃至3のいずれか一項に記載の処理装置。

- 前記処理容器の容積は、前記被処理体を収容できる最大の枚数が50〜150枚の範囲内となるような大きさに設定されていることを特徴とする請求項1乃至4のいずれか一項に記載の処理装置。

- 前記被処理体の直径は300mm以上の大きさであることを特徴とする請求項1乃至5のいずれか一項に記載の処理装置。

- 前記所定の処理は、原料ガスを供給する第1工程と反応ガスを供給する第2工程とを、間にパージ工程を挟み込んで交互に複数回繰り返す工程であり、前記制御手段は、前記第1工程と第2工程を行う時には、前記内径が小さい排気通路を有する排気系を用いて前記処理容器構造内の雰囲気を排気し、前記パージ工程を行う時には前記内径が大きい排気通路を有する排気系を用いて前記処理容器構造内の雰囲気を排気するように制御することを特徴とする請求項1乃至6のいずれか一項に記載の処理装置。

- 請求項1乃至6のいずれか一項に記載の処理装置を用いて複数の被処理体の表面に薄膜を形成する成膜方法において、

処理容器構造内へ原料ガスを供給する第1工程と前記原料ガスと反応する反応ガスを供給する第2工程とを、間に前記処理容器構造内へパージガスを供給して残留ガスを排気するパージ工程を挟んで交互に複数回繰り返し行うと共に、

前記第1工程と第2工程を行う時には、内径が小さい排気通路を有する排気系を用いて前記処理容器構造内の雰囲気を排気し、前記パージ工程を行う時には内径が大きい排気通路を有する排気系を用いて前記処理容器構造内の雰囲気を排気するようにしたことを特徴とする成膜方法。

Priority Applications (6)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2010139146AJP5545061B2 (ja) | 2010-06-18 | 2010-06-18 | 処理装置及び成膜方法 |

| SG2011043908ASG177097A1 (en) | 2010-06-18 | 2011-06-14 | Processing apparatus and film forming method |

| TW100121068ATWI482212B (zh) | 2010-06-18 | 2011-06-16 | 處理設備及膜形成方法 |

| US13/161,874US9103029B2 (en) | 2010-06-18 | 2011-06-16 | Processing apparatus and film forming method |

| CN201110168440.4ACN102286731B (zh) | 2010-06-18 | 2011-06-17 | 处理装置及成膜方法 |

| KR1020110058946AKR101753736B1 (ko) | 2010-06-18 | 2011-06-17 | 처리 장치 및 성막 방법 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2010139146AJP5545061B2 (ja) | 2010-06-18 | 2010-06-18 | 処理装置及び成膜方法 |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2012004409A JP2012004409A (ja) | 2012-01-05 |

| JP5545061B2true JP5545061B2 (ja) | 2014-07-09 |

Family

ID=45329056

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2010139146AActiveJP5545061B2 (ja) | 2010-06-18 | 2010-06-18 | 処理装置及び成膜方法 |

Country Status (6)

| Country | Link |

|---|---|

| US (1) | US9103029B2 (ja) |

| JP (1) | JP5545061B2 (ja) |

| KR (1) | KR101753736B1 (ja) |

| CN (1) | CN102286731B (ja) |

| SG (1) | SG177097A1 (ja) |

| TW (1) | TWI482212B (ja) |

Families Citing this family (22)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US8409352B2 (en)* | 2010-03-01 | 2013-04-02 | Hitachi Kokusai Electric Inc. | Method of manufacturing semiconductor device, method of manufacturing substrate and substrate processing apparatus |

| JP5966649B2 (ja)* | 2012-06-18 | 2016-08-10 | 東京エレクトロン株式会社 | 熱処理装置 |

| KR102173047B1 (ko)* | 2013-10-10 | 2020-11-03 | 삼성디스플레이 주식회사 | 기상 증착 장치 |

| WO2015067665A1 (de)* | 2013-11-06 | 2015-05-14 | Leybold Optics Gmbh | Vorrichtung zur vakuumbehandlung von substraten in einer vakuumbeschichtungsanlage und vakuumbeschichtungsanlage mit einer vorrichtung |

| JP6270575B2 (ja)* | 2014-03-24 | 2018-01-31 | 株式会社日立国際電気 | 反応管、基板処理装置及び半導体装置の製造方法 |

| US9920425B2 (en)* | 2014-08-13 | 2018-03-20 | Toshiba Memory Corporation | Semiconductor manufacturing apparatus and manufacturing method of semiconductor device |

| JP6458595B2 (ja)* | 2015-03-27 | 2019-01-30 | 東京エレクトロン株式会社 | 成膜装置及び成膜方法並びに記憶媒体 |

| KR101682153B1 (ko) | 2015-04-14 | 2016-12-02 | 주식회사 유진테크 | 기판처리장치 |

| WO2017037937A1 (ja)* | 2015-09-04 | 2017-03-09 | 株式会社日立国際電気 | 反応管、基板処理装置および半導体装置の製造方法 |

| JP6710130B2 (ja)* | 2016-09-13 | 2020-06-17 | 東京エレクトロン株式会社 | 基板処理装置 |

| JP6820766B2 (ja)* | 2017-03-02 | 2021-01-27 | 東京エレクトロン株式会社 | ガス導入機構及び熱処理装置 |

| JP6749268B2 (ja)* | 2017-03-07 | 2020-09-02 | 東京エレクトロン株式会社 | 基板処理装置 |

| CN108731728A (zh)* | 2017-04-24 | 2018-11-02 | 台湾积体电路制造股份有限公司 | 喷嘴孔检查系统及方法 |

| US10714362B2 (en) | 2018-03-15 | 2020-07-14 | Kokusai Electric Corporation | Substrate processing apparatus and method of manufacturing semiconductor device |

| KR20190109216A (ko)* | 2018-03-15 | 2019-09-25 | 가부시키가이샤 코쿠사이 엘렉트릭 | 기판 처리 장치 및 반도체 장치의 제조 방법 |

| JP7097809B2 (ja)* | 2018-12-28 | 2022-07-08 | 東京エレクトロン株式会社 | ガス導入構造、処理装置及び処理方法 |

| JP7236922B2 (ja)* | 2019-04-26 | 2023-03-10 | 東京エレクトロン株式会社 | 熱処理装置、熱処理方法及び成膜方法 |

| WO2020240893A1 (ja)* | 2019-05-24 | 2020-12-03 | 株式会社クリエイティブコーティングス | 粉体の成膜方法、粉体成膜用容器及びald装置 |

| JP7340170B2 (ja)* | 2019-06-25 | 2023-09-07 | 東京エレクトロン株式会社 | ガス導入構造、熱処理装置及びガス供給方法 |

| JP6894482B2 (ja)* | 2019-09-12 | 2021-06-30 | 株式会社Kokusai Electric | 基板処理装置、半導体装置の製造方法、プログラム及び記録媒体 |

| CN111271607A (zh)* | 2020-01-19 | 2020-06-12 | 北京北方华创微电子装备有限公司 | 用于半导体设备的过压保护装置、方法及异常检测方法 |

| CN115679239B (zh)* | 2022-11-07 | 2023-10-20 | 江苏迪丞光电材料有限公司 | 一种用于金属靶材加工生产的喷涂装置 |

Family Cites Families (21)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPS6449218A (en)* | 1987-08-20 | 1989-02-23 | Fujitsu Ltd | Manufacture of semiconductor |

| JPH0347531A (ja)* | 1989-07-11 | 1991-02-28 | Tokyo Electron Sagami Ltd | 流体拡散装置及びこれを用いた処理装置 |

| JPH0645256A (ja) | 1992-07-21 | 1994-02-18 | Rikagaku Kenkyusho | ガスパルスの供給方法およびこれを用いた成膜方法 |

| JP3265042B2 (ja) | 1993-03-18 | 2002-03-11 | 東京エレクトロン株式会社 | 成膜方法 |

| US20030049372A1 (en)* | 1997-08-11 | 2003-03-13 | Cook Robert C. | High rate deposition at low pressures in a small batch reactor |

| JP3529989B2 (ja) | 1997-09-12 | 2004-05-24 | 株式会社東芝 | 成膜方法及び半導体装置の製造方法 |

| JP2004006551A (ja) | 2002-06-03 | 2004-01-08 | Hitachi Kokusai Electric Inc | 基板処理装置および基板処理方法 |

| JP2006080098A (ja)* | 2002-09-20 | 2006-03-23 | Hitachi Kokusai Electric Inc | 基板処理装置および半導体装置の製造方法 |

| US20050287806A1 (en)* | 2004-06-24 | 2005-12-29 | Hiroyuki Matsuura | Vertical CVD apparatus and CVD method using the same |

| JP2006179819A (ja)* | 2004-12-24 | 2006-07-06 | Tokyo Electron Ltd | 成膜装置、成膜方法及び記憶媒体。 |

| JP4305427B2 (ja)* | 2005-08-02 | 2009-07-29 | 東京エレクトロン株式会社 | 成膜方法、成膜装置及び記憶媒体 |

| JP4426518B2 (ja)* | 2005-10-11 | 2010-03-03 | 東京エレクトロン株式会社 | 処理装置 |

| JP5028957B2 (ja)* | 2005-12-28 | 2012-09-19 | 東京エレクトロン株式会社 | 成膜方法及び成膜装置並びに記憶媒体 |

| JP5311776B2 (ja)* | 2006-10-10 | 2013-10-09 | 株式会社日立国際電気 | 基板処理装置及び半導体装置の製造方法 |

| JP4753841B2 (ja)* | 2006-11-10 | 2011-08-24 | 株式会社日立国際電気 | 半導体デバイスの製造方法 |

| US20080213479A1 (en)* | 2007-02-16 | 2008-09-04 | Tokyo Electron Limited | SiCN film formation method and apparatus |

| JP4924437B2 (ja) | 2007-02-16 | 2012-04-25 | 東京エレクトロン株式会社 | 成膜方法及び成膜装置 |

| JP2009064913A (ja)* | 2007-09-05 | 2009-03-26 | Hitachi Kokusai Electric Inc | 基板処理装置及び半導体装置の製造方法 |

| JP5195227B2 (ja)* | 2008-09-25 | 2013-05-08 | 東京エレクトロン株式会社 | 成膜装置及びこの使用方法 |

| JP5730496B2 (ja)* | 2009-05-01 | 2015-06-10 | 株式会社日立国際電気 | 熱処理装置、半導体デバイスの製造方法および基板処理方法 |

| JP2011171566A (ja)* | 2010-02-19 | 2011-09-01 | Elpida Memory Inc | Ald成膜装置、および半導体装置の製造方法 |

- 2010

- 2010-06-18JPJP2010139146Apatent/JP5545061B2/jaactiveActive

- 2011

- 2011-06-14SGSG2011043908Apatent/SG177097A1/enunknown

- 2011-06-16USUS13/161,874patent/US9103029B2/enactiveActive

- 2011-06-16TWTW100121068Apatent/TWI482212B/zhactive

- 2011-06-17CNCN201110168440.4Apatent/CN102286731B/zhactiveActive

- 2011-06-17KRKR1020110058946Apatent/KR101753736B1/koactiveActive

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| TW201230167A (en) | 2012-07-16 |

| KR20110138190A (ko) | 2011-12-26 |

| US20110312188A1 (en) | 2011-12-22 |

| TWI482212B (zh) | 2015-04-21 |

| JP2012004409A (ja) | 2012-01-05 |

| KR101753736B1 (ko) | 2017-07-04 |

| SG177097A1 (en) | 2012-01-30 |

| CN102286731B (zh) | 2015-03-18 |

| US9103029B2 (en) | 2015-08-11 |

| CN102286731A (zh) | 2011-12-21 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP5545061B2 (ja) | 処理装置及び成膜方法 | |

| JP5545055B2 (ja) | 支持体構造及び処理装置 | |

| JP5720406B2 (ja) | ガス供給装置、熱処理装置、ガス供給方法及び熱処理方法 | |

| US10475641B2 (en) | Substrate processing apparatus | |

| KR101804003B1 (ko) | 성막 방법 | |

| CN101962756B (zh) | 半导体处理用的成批化学气相沉积方法及装置 | |

| KR101247828B1 (ko) | 반도체 처리용 성막 방법 및 성막 장치와, 컴퓨터로 판독 가능한 매체 | |

| US9206931B2 (en) | Substrate processing apparatus and method of manufacturing semiconductor device | |

| CN105869979B (zh) | 衬底处理装置、气体整流部、半导体器件的制造方法 | |

| JP4857849B2 (ja) | プラズマ処理装置及びプラズマ処理方法 | |

| TWI443714B (zh) | 成膜裝置及使用其之方法 | |

| JP2010073823A (ja) | 成膜装置、成膜方法、及びコンピュータ可読記憶媒体 | |

| US20110309562A1 (en) | Support structure and processing apparatus | |

| JP5761067B2 (ja) | ガス供給装置及び熱処理装置 | |

| JP5303984B2 (ja) | 成膜装置及び成膜方法 | |

| JP7740821B2 (ja) | 成膜装置 | |

| JP2014090212A (ja) | 処理容器構造及び処理装置 | |

| JP5708843B2 (ja) | 支持体構造及び処理装置 | |

| JP7749731B2 (ja) | 処理装置及び処理方法 | |

| JP2024165035A (ja) | 成膜方法及び基板処理装置 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A621 | Written request for application examination | Free format text:JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date:20130402 | |

| A521 | Request for written amendment filed | Free format text:JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date:20130522 | |

| A521 | Request for written amendment filed | Free format text:JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A821 Effective date:20130522 | |

| A521 | Request for written amendment filed | Free format text:JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date:20130613 | |

| A977 | Report on retrieval | Free format text:JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date:20131212 | |

| A131 | Notification of reasons for refusal | Free format text:JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date:20131224 | |

| A521 | Request for written amendment filed | Free format text:JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date:20140201 | |

| A131 | Notification of reasons for refusal | Free format text:JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date:20140225 | |

| A521 | Request for written amendment filed | Free format text:JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date:20140306 | |

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) | Free format text:JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date:20140415 | |

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) | Free format text:JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date:20140428 | |

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model | Ref document number:5545061 Country of ref document:JP Free format text:JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 | |

| R250 | Receipt of annual fees | Free format text:JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 | |

| R250 | Receipt of annual fees | Free format text:JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 | |

| R250 | Receipt of annual fees | Free format text:JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 | |

| R250 | Receipt of annual fees | Free format text:JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 | |

| R250 | Receipt of annual fees | Free format text:JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 | |

| R250 | Receipt of annual fees | Free format text:JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 | |

| R250 | Receipt of annual fees | Free format text:JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |