JP4561213B2 - Hard disk security management system and method thereof - Google Patents

Hard disk security management system and method thereofDownload PDFInfo

- Publication number

- JP4561213B2 JP4561213B2JP2004212462AJP2004212462AJP4561213B2JP 4561213 B2JP4561213 B2JP 4561213B2JP 2004212462 AJP2004212462 AJP 2004212462AJP 2004212462 AJP2004212462 AJP 2004212462AJP 4561213 B2JP4561213 B2JP 4561213B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- program

- storage device

- hdd

- password

- access

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Fee Related

Links

Images

Landscapes

- Stored Programmes (AREA)

- Storage Device Security (AREA)

Description

Translated fromJapanese本発明は、情報システムの構成デバイスの一つであるハードディスクのアクセスを許可したり禁止するセキュリティパスワードシステムに関する。 The present invention relates to a security password system that permits or prohibits access to a hard disk, which is one of constituent devices of an information system.

近年、携帯性の良い小型の情報処理装置が普及してきた。それに伴って情報処理装置の置き忘れや盗難に会う危険が増加し、情報処理装置に搭載されているハードディスク(以下、HDDとする)内の秘密情報が外部に漏洩することが問題になってきている。また、ネットワーク経由の遠隔操作で情報処理装置の電源を入れ起動して、リモートデスクトップソフトと組合わせて使うシステムも普及しつつあり、それに伴い、不正なリモートアクセスによってHDD内の情報が盗まれるということも問題となる。 In recent years, small-sized information processing devices with good portability have become widespread. Along with this, the risk of encountering misplacement or theft of information processing devices has increased, and it has become a problem that confidential information in the hard disk (hereinafter referred to as HDD) installed in the information processing device is leaked to the outside. . In addition, systems that turn on and start information processing devices by remote operation via a network and use them in combination with remote desktop software are becoming widespread, and along with that, information in HDDs is stolen by unauthorized remote access That also matters.

HDDのセキュリティモード機能は、ATA/ATAPI標準規格で決められている。 The security mode function of the HDD is determined by the ATA / ATAPI standard.

この機能は、数個のセキュリティモード制御コマンドでHDDのセキュリティモード(ロックモード、アンロックモード)を管理し、HDDに対するデータの書込みや読出しを許可または禁止する機能である。この機能は、32バイトのパスワードによってセキュリティモードを変更するコマンドの実行を認証している。HDDがロックモード状態にある場合、情報処理装置はHDDからデータを読出すことも、書込むこともできない。(図5、図6参照)。 This function manages the HDD security mode (lock mode, unlock mode) with several security mode control commands, and permits or prohibits data writing to or reading from the HDD. This function authenticates the execution of a command that changes the security mode with a 32-byte password. When the HDD is in the lock mode state, the information processing apparatus cannot read or write data from the HDD. (See FIGS. 5 and 6).

最近の情報処理装置のROMBIOSではほとんどの場合、接続しているHDDのセキュリティモード機能に対応している。つまり、情報処理装置の電源をオンした直後、プロンプトを表示して、HDDのパスワードをユーザに要求する。ユーザがパスワードを入力すると、当該パスワードをパラメータとして、HDDにSecurity Unlockコマンド4022を発行する。このコマンドによって、HDDはLocked状態4004からUnlock状態4005に移る。これ以降、ROMBIOSは当該HDDからOSプログラムを読み出すことができるようになる。すなわち、情報処理システムが立ち上がる。 In most modern information processing devices, ROMBIOS supports the security mode function of the connected HDD. In other words, immediately after turning on the power of the information processing apparatus, a prompt is displayed to request the HDD password from the user. When the user inputs a password, a

もしパスワードを間違えた場合、HDDのロックモードが解除されないので、ROMBIOSは情報システムを立ち上げることができない。仮に、複数のHDDを接続していて、一つのHDDから情報処理システムが立ち上がったとしても、ロックモードが解除できなかった別のHDDをアクセスすることはできない。このようなHDDのパスワードセキュリティシステムで、HDD内に格納されている秘密情報が漏洩することを防いでいる。 If the password is incorrect, the HDD lock mode will not be released and ROMBIOS will not be able to start up the information system. Even if a plurality of HDDs are connected and an information processing system is started up from one HDD, it is not possible to access another HDD whose lock mode could not be released. Such a password security system for the HDD prevents leakage of confidential information stored in the HDD.

しかし、実際のHDDのパスワードは32バイト長であるが、ユーザの利便性を考えて、ROMBIOSはユーザから多くても8文字だけ入力し、残りはデフォルトデータを詰め込み、32バイトのパスワードとしている状態である。実質8バイト程度のパスワードであるため、解読される危険性は高い。 However, the actual HDD password is 32 bytes long, but for the convenience of the user, ROMBIOS inputs at most 8 characters from the user, and the rest is packed with default data to make a 32-byte password. It is. Since it is a password of about 8 bytes, there is a high risk of being decrypted.

また、ネットワーク経由の遠隔操作で情報処理装置を使う場合、HDDのパスワード入力処理がリモート操作となるので、パスワードの漏洩防止対策やユーザ認証機能が要求される。この要求をROMBIOSだけで対応することは困難であった。 Further, when the information processing apparatus is used by remote operation via a network, the password input process of the HDD becomes a remote operation, so that measures for preventing password leakage and a user authentication function are required. It was difficult to meet this requirement with ROMBIOS alone.

このような、問題点に関し、特許文献1では、フラッシュメモリインタフェースとICカード機能を持つフラッシュメモリカードを開示している。このカードのICカード領域は耐タンパ性にすぐれていて、秘密にしておきたいHDDのパスワードを安全に格納して持ち運ぶことができる。また、フラッシュメモリ領域の記憶容量は大きく、前記パスワードを使ってHDDのセキュリティ状態を管理する拡張プログラムも同じデバイスに格納して持ち運ぶことができるので都合が良い。 Regarding such problems, Patent Document 1 discloses a flash memory card having a flash memory interface and an IC card function. The IC card area of this card is excellent in tamper resistance, and it is possible to securely store and carry the HDD password that you want to keep secret. In addition, the storage capacity of the flash memory area is large, and an expansion program that manages the security status of the HDD using the password can be conveniently stored and carried in the same device.

特許文献2では、ユーザ認証用の認証データ等のセキュリティデータを記憶するハードウェアロックと、デバイスドライバを記憶するメモリを具備する認証装置を開示している。 Patent Document 2 discloses an authentication apparatus including a hardware lock that stores security data such as authentication data for user authentication and a memory that stores a device driver.

特許文献3では、BIOSにセキュリティチェック機構を具備し、スマートカード内にセキュリティデータを格納するHDDのセキュリティシステムを開示している。 Patent Document 3 discloses a security system for an HDD that includes a BIOS with a security check mechanism and stores security data in a smart card.

従来の情報処理装置で行っているHDDのパスワードセキュリティシステムでは、HDDのパスワードをユーザに要求する場合、ユーザの利便性を考えて、最大でも8文字のデータ入力だけを要求する。残りの24バイトにはパディングデータを詰め込み、32バイトのパスワードとして使っていた。このような実質8文字のパスワードでは簡単に解読される危険性が大きいという問題があった。 In an HDD password security system that is used in a conventional information processing apparatus, when an HDD password is requested from a user, only a maximum of 8 characters of data is requested for user convenience. The remaining 24 bytes were padded with padding data and used as a 32-byte password. There is a problem that such an 8-character password has a high risk of being easily deciphered.

本発明では、HDDのセキュリティモード機能で定義している32バイトの全てを使い、かつ利便性の良いパスワードセキュリティシステムを、従来のROMBIOSの変更を最小限で提供する。 In the present invention, a password security system that uses all 32 bytes defined by the security mode function of the HDD and is convenient is provided with minimal changes to the conventional ROM BIOS.

また、リモートで情報処理装置のセキュリティモードを操作する場合、なりすましや盗聴から保護されたセキュリティレベルの高いリモートユーザ認証、HDDパスワード交換方法を適用しなければならない。さらに、サーバ側のOSがブートされる前に、これらの処理を実行しなければならない。ROMBIOSだけでこれらの処理に対応することは困難である。 In addition, when remotely operating the security mode of the information processing apparatus, it is necessary to apply a high security level remote user authentication and HDD password exchange method protected from impersonation and eavesdropping. In addition, these processes must be performed before the server-side OS is booted. It is difficult to deal with these processes with ROMBIOS alone.

本発明では、充分大きいバイト長のHDDパスワードを安全に格納し、情報処理装置に自由に装着できるストレージデバイスを備える。 In the present invention, a storage device is provided that can safely store an HDD password with a sufficiently large byte length and can be freely attached to an information processing apparatus.

本発明に係わるHDDセキュリティ管理システムは、このストレージデバイスに、HDDパスワード、HDDロック管理プログラム、該HDDロック管理プログラムをメモリにローディングし実行するOS(以下、ヘルプOSとする)を備える。また、情報処理装置にストレージデバイスが装着されている場合、該情報処理装置のHDDに優先して当該ストレージデバイスからヘルプOSを立ち上げる(ブートする)手段を備える。HDDロック管理プログラムには、ストレージデバイスのセキュリティ領域からHDDパスワードを取出す手段、そのパスワードを使って、HDDのセキュリティモードを制御する手段、HDDのロックを解除したあと、HDDからターゲットのシステムを立ち上げる手段が含まれている。 The HDD security management system according to the present invention includes an HDD password, an HDD lock management program, and an OS (hereinafter referred to as a help OS) that loads and executes the HDD lock management program in a memory. In addition, when a storage device is attached to the information processing apparatus, there is provided means for starting (booting) a help OS from the storage device in preference to the HDD of the information processing apparatus. The HDD lock management program includes a means to extract the HDD password from the security area of the storage device, a means to control the HDD security mode using the password, and after unlocking the HDD, start the target system from the HDD. Means are included.

本発明によれば、HDDのセキュリティモード機能で定義しているバイト数の全てを使い、かつ利便性の良いパスワードセキュリティシステムを提供できる。 According to the present invention, it is possible to provide a convenient password security system that uses the entire number of bytes defined by the security mode function of the HDD.

また、本発明によれば、ネットワークを介して接続されるHDDのセキュリティ状態を制御可能である。 In addition, according to the present invention, it is possible to control the security state of HDDs connected via a network.

本発明の実施例について図面を用いて説明する。 Embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.

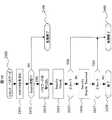

図1に本発明の第1実施例の全体構成図を示す。情報処理装置100は計算機の全体制御、および各種プログラムを実行する中央処理装置(以下CPU)110、各種プログラムやデータがロードされるメモリ装置120、ROMBIOS130、アダプタ150、160で構成されていて、それらはシステムバス140で接続される。アダプタ150を介してHDD4000のホストインタフェース4050が接続する。アダプタ160を介して装着可能なストレージデバイスを接続するリーダライタ300が接続する。この実施例ではストレージデバイスとして、統合セキュリティカード2000を用いる。統合セキュリティカード2000はストレージデバイス機能とセキュアデバイス機能の両方を備える。なお、本実施例では記憶装置としてHDDを例に説明するが、本実施例の効果を奏する範囲内であればDVDレコーダ等の他の記憶装置でもよい。 FIG. 1 shows an overall configuration diagram of a first embodiment of the present invention. The

統合セキュリティカード2000としては、特許文献1で開示されているようなICカード機能と通常のメモリ機能の両方を備えているデバイスが好都合である。しかし、、セキュリティ機能を持たないメモリカードやFD等の記憶手段を採用してもよい。 As the integrated

ROMBIOS130には、HDD4000あるいはストレージデバイス2000などのシステムブート可能デバイスから一つのデバイスを選択する手段、当該デバイスからシステムブートローダをメモリ装置120に読出す手段、読み出したシステムブートローダに分岐する手段(いわゆるシステムブート機能)を備える。 The

HDD4000あるいはストレージデバイス2000から読み出されたOSプログラムは、メモリ装置120に格納され、CPU110により実行される。 The OS program read from the

図2は、ストレージデバイス(統合セキュリティカード)2000のブロック図である。ストレージデバイス2000は、ホストインタフェース2050を介して情報処理装置100と接続される。内部には、ファイルデータ領域2100とセキュアデータ領域2800(耐タンパ性を有する領域)を備える。ホストインタフェース2050は、上記2つのデータ領域へのアクセスを制御する。 FIG. 2 is a block diagram of the storage device (integrated security card) 2000. The

ファイルデータ領域2100には、HDDロック管理処理プログラム群2400、HDDロック管理プログラム2400をメモリにローディングし実行する制御プログラムするヘルプOS2200、2300が格納されている。また、ファイルデータ領域2100には、HDD4000のロック状態を解除した後、再びROMBIOSを呼び出してHDD4000からOSプログラム(ターゲットOS)を立ち上げるときに使うBIOS初期設定情報を格納しておく退避ファイル2700が格納されている。 セキュアデータ領域2800には、HDDのパスワード2801から2803と、それぞれのパスワードを保護するPINデータ2811から2813が格納されている。このHDDのパスワード2801から2803は最大長のバイト数(例えば、32バイト長)を持つ。 The

一つの統合セキュリティカード2000に複数のHDDのパスワードが格納されている。HDD識別情報(ID)として、HDDのモデル番号、シリアル番号等を組合わせて使い、アクセス先となるHDDとパスワードの対応付けを自動的に処理できるようにする。 One

また、ユーザが入力したPINデータが上記PINデータ2811から2813のいずれかと一致したとき、該当するパスワードを読み出し、または変更できる。パスワード長に比べてPINデータ長は短いので、PINデータの不一致がリトライ回数をオーバした場合、パスワードへのアクセスを禁止する機能も備えている。 When the PIN data input by the user matches any of the

ホストインタフェース2050は、前記に説明した機能を、セキュアデータ領域2800のアクセスコマンド(図7参照)としてユーザに提供しており、例えば、ユーザはホスト機器100を介して該コマンドを入力しHDDにアクセス可能となる。例えば、Password Readコマンド2061はHDD識別情報とPINデータをパラメータとして、セキュアデータ領域2800からHDDパスワードを読み出す。 The

図3は、HDDロック管理処理プログラム群2400の詳細構成図である。これらのプログラムはヘルプOS2300の制御下で実行される。 FIG. 3 is a detailed configuration diagram of the HDD lock management

2410はHDDロック解除処理プログラム、2430はセットパスワード(HDDにパスワードを初期設定する処理)プログラム、2450はリセットパスワード(HDDのパスワードをクリアする処理)プログラム、2470はカード発行ユーティリティ(ストレージデバイス2000にHDDのパスワードをセットアップする処理)プログラム、である。2490はパスワードの取り出し(ストレージデバイス2000からHDDのパスワードを取り出す処理)プログラム、2510はターゲットOSのブート処理プログラムであり、いずれもサブルーチンである。 2410 is a HDD unlocking processing program, 2430 is a set password (processing for initial setting of a password in the HDD) program, 2450 is a reset password (processing for clearing the HDD password) program, 2470 is a card issuing utility (HDD in the storage device 2000) Process) to set up the password of the program.

2610はセキュリティカードロウドライバ(ストレージデバイス2000のセキュアデータ領域2800のアクセス処理)、2630はHDDロウドライバ(HDD4000のセキュリティモード制御コマンド処理)である。これらのプログラムの動きを図8から図20を用いて説明する。

図4は、HDD4000のブロック図である。ホストインタフェース4050は図5、図6に示すセキュリティモード機能を備える。HDD4000は、ホストインタフェース4050を介して情報処理装置100と接続される。内部には、ファイルデータ領域4100を備える。ホストインタフェース4050はHDDのセキュリティモード(ロックモード、アンロックモード)を管理し、ファイルデータ領域4100に対するデータの書込みや読出しコマンドを許可または禁止する。 FIG. 4 is a block diagram of the

ファイルデータ領域4100には、ターゲットOSのブートローダ4200、ターゲットOSのシステムファイル群4300、ユーザファイル群4400を格納される。ターゲットOSのシステムファイル群、ユーザファイル群とは、HDDに格納されているOSのことである。なお、上述の通り、統合セキュリティカード内に格納されているOSはヘルプOSである。 The

図5、図6で、ATA/ATAPI標準規格で決められているHDDのセキュリティ機構を説明する。 The security mechanism of the HDD determined by the ATA / ATAPI standard will be described with reference to FIGS.

図5は、HDD4000のセキュリティモードの状態遷移図である。

Security Disabled状態4002は、パスワードが設定されていない状態で、全てのコマンドを受付ける状態である。Security Enabled状態4003はパスワードが設定してある状態で、Locked状態4004とUnlock状態4005の2つの状態がある。Locked状態4004は、ファイルデータ領域4100をアクセスするコマンドを受付けない状態である。この状態では、情報処理装置100はHDDからまったくデータを読出したり書き込むことができなくなる。Unlock状態4005は、全てのコマンドを受付ける状態である。FIG. 5 is a state transition diagram of the security mode of the

The

HDDの電源をオンした後、パスワードが設定されていないと、HDDはSecurity Disabled状態4002になる。またパスワードが設定されているとLocked状態4004になる。HDDは数個のセキュリティモード制御コマンドにより制御可能であり、該コマンドによりセキュリティモードを遷移させることができる。 If the password is not set after the HDD is turned on, the HDD enters the

図6にセキュリティモード制御コマンドのリストを示す。Security Set Passwordコマンド4020はSecurity Disabled状態4002からUnlock状態4005に遷移させるコマンド、Security Disable Passwordコマンド4021はUnlock状態4005からSecurity Disabled状態4002に遷移させるコマンドである。Locked状態4004では、Security Unlockコマンド4022が使用でき、Locked状態4004からUnlock状態4005に遷移できる。Identity Deviceコマンド4022は、デバイス情報(IDセクタ)を読み出す情報である。情報処理装置100はこのデバイス情報でHDD4000のセキュリティ状態を知ることができる。 FIG. 6 shows a list of security mode control commands. The Security

図8は、本発明HDDセキュリティ管理方式の全体の制御フロー図である。情報処理装置100の電源がオンされるとROMBIOS130の処理が開始する。まず最初に、メモリの動作チェックなどのハード診断処理とメモリの初期化、ディスクなどのハードウェア初期化を行ってROMBIOSが動作できる状態にするシステムの初期化処理1310が実行される。続いて、ブートデバイスの認識処理1320とシステムブート処理1330が実行される。ブートデバイスの認識処理の詳細は、図9に示す。システムブート処理の詳細については、図10に示す。システムブート処理1330では、ヘルプOSブートローダ処理プログラム2200がメモリ装置120にローディングされ、CPUにより実行される。ヘルプOSブートローダ処理2200では、ヘルプOS2300がメモリ装置120にローディングされ、CPUにより実行される。ヘルプOS2300は、HDDロック管理処理プログラム2400をメモリ装置120にローディングし、実行する。HDDロック管理処理2400はHDD4000に格納されているターゲットOSのブート処理を行う。 FIG. 8 is an overall control flow diagram of the HDD security management system of the present invention. When the power of the

図9のように、ROMBIOSのブートデバイスの認識処理1320では、HDD4000、ストレージデバイス2000、あるいはフロッピー(登録商標)ディスク7000などがあればそれらをブートデバイスとして認識する(1321)。複数のブートデバイスを認識した場合、ストレージデバイス2000が第1ブートデバイスに設定される(1322)。HDD4000は第2ブートデバイス以降に設定される。本実施例では、HDDロック管理プログラム群2400が格納されているストレージデバイスが第1ブートデバイスに設定される。ストレージデバイス2000が装着されていない場合はHDD4000が第1ブートデバイスとなる。 As shown in FIG. 9, in the ROM BIOS boot

次に、ディスクBIOS関数(INT13h)のパラメータであるドライブ番号とブートデバイスを対応付け、ディスクBIOS関数でブートデバイスをアクセスできるように設定する(1323、1350)。例えば、第1ブートデバイスのドライブ番号は80h、第2ブートデバイスは81hに割り振られる。ディスクBIOS関数はブートデバイスからプログラムをローディングする処理で使われる。 Next, the drive number, which is a parameter of the disk BIOS function (INT13h), is associated with the boot device, and settings are made so that the boot device can be accessed by the disk BIOS function (1323, 1350). For example, the drive number of the first boot device is assigned to 80h, and the second boot device is assigned to 81h. The disk BIOS function is used in the process of loading a program from the boot device.

図10のように、ROMBIOSのシステムブート処理1330では、第1ブートデバイスから順番にブートローダを読み出し、正しく読み出せたかチェックする(1331,1332)。正しく読み出せた場合、そのブートデバイスからシステムプログラムの立ち上げが可能であるとみなし、読み出したブートローダへ分岐する(1335)。第1ブートデバイスがストレージデバイス2000の場合、ヘルプOSブートローダ2200、ヘルプOS2300、HDD管理処理2400が立ち上がることになる。一方、ストレージデバイス2000が装着されていなくて第1ブートデバイスがHDD4000の場合、ターゲットOSブートローダ4200、ターゲットOSシステム4300が立ち上がることになる。ここで、もしHDD4000がLocked状態4004ならば、ターゲットOSブートローダ4200を読み出す処理1331がエラーとなり、結果としてシステムブートエラー1339となる。このように、HDD4000をSecurity Enabled状態4003に設定しておき、ストレージデバイス2000を抜き差しすることで、HDD4000からのターゲットOSシステム4300の立ち上げを制御できる。 As shown in FIG. 10, in the ROM BIOS

図11はヘルプOSのブートローダ処理2200である。最初に、BIOS設定情報を退避ファイル2700に保存する(2201)。これは、ヘルプOSがBIOS設定情報を変更して、HDDロック解除後にHDDからターゲットOSをブートする場合、ヘルプOSが変更したBIOS設定情報、設定したアドレス情報を、システム管理上もとの状態に戻す必要があるためである。この情報は、HDD管理処理2400がHDD4000のロックを解除しターゲットOS4200,4300をブートする時に必要になる。そして、ブートローダに設定されている各OS毎のアドレスに基づき、ヘルプOSシステム2300を上記メモリ装置120へローディングし(2202)、ヘルプOSが実行される。 FIG. 11 shows a

図12は、HDDロック解除処理2410である。この処理プログラムは、ヘルプOS2300から起動される。最初に、HDD4000からデバイス情報(IDセクタ)を読出し、セキュリティ状態をチェックする(2411、2412)。セキュリティ状態がLocked状態4004の場合、パスワードの取り出しサブルーチン2490を呼び出し、HDD4000のパスワードを取得する(2413)。この時、処理2411で読み出したデバイス情報(IDセクタ)から、HDDのモデル番号、シリアル番号を取出し、それを組合わせてHDD識別情報(ID)として使う。 FIG. 12 shows the HDD

HDD4000にSecurity Unlockコマンド4022を送り、Locked状態を解除する(2414)。その後、ターゲットOSのブート処理2510を呼び出す(2415)。 A

図13は、パスワードの取り出しサブルーチン2490である。この実施例では、ストレージデバイス(統合セキュリティカード)2000のセキュアデータ領域2800からHDDのパスワードを取り出す。一般にHDDのパスワードが複数格納されているので、選択メニュープロンプトを表示し、ユーザに選択指示を要求する(2491、2492)。この選択処理は、HDDID(識別子)としてHDDのシリアル番号などを使って自動的に処理することもできる。HDDが選択されたら次にこのパスワードを保護しているPINデータの入力をユーザに要求する(2493)。ユーザの指示したPINデータを使ってパスワードの取り出し処理を試みる(2494、2495)。PINデータの不一致がリトライ回数をオーバした場合、エラー終了する(2496、2499、2500)。PINデータが一致した場合パスワードの取り出しが成功する(2497、2498)。 FIG. 13 shows a

図14は、ターゲットOSのブート処理2510である。以前、ヘルプOSのブートローダ処理2201でファイル2700に退避しておいたBIOS設定情報を回復する(2511)。この処理でヘルプOS2300の実行によって変更されたメモリ状態などをROMBIOS130が初期設定した状態に回復する。そのあと、ディスク4000に格納されているターゲットOSブートローダ4200をメモリに読出し、そのブートローダへ分岐する(2512、2513)。ターゲットOSブートローダ4200は、ターゲットOSシステム4300をメモリ装置120にローディングし、CPUにより実行される。 FIG. 14 shows target

図15は、セットパスワードプログラム2430である。このプログラムは、情報処理装置のCPUにより駆動されHDDにパスワードを初期設定する。最初にHDD4000からデバイス情報(IDセクタ)を読出し、セキュリティ状態をチェックする(2431、2432)。セキュリティ状態がSecurity Disabled状態4002の場合、パスワードの取り出しサブルーチン2490を呼び出し、HDD4000のパスワードを取得する(2433)。HDD4000にSecurity Set Passwordコマンド4020を送り、HDDをSecurity Enabled状態4003に設定する(2434)。これ以降、当該HDDは電源をオンした後、自動的にLocked状態4004に遷移する。 FIG. 15 shows the

図16は、リセットパスワードプログラム2450である。このプログラムはHDDのパスワードをクリアする。最初にHDD4000からデバイス情報(IDセクタ)を読出し、セキュリティ状態をチェックする(2451、2452)。セキュリティ状態がSecurity Enabled状態4003の場合、パスワードの取り出しサブルーチン2490を呼び出し、HDD4000のパスワードを取得する(2453)。HDD4000にSecurity Unlockコマンド4022を送り、Locked状態を解除する(2454)。次に、HDD4000にSecurity Disable Passwordコマンド4021を送り、HDDをSecurity Disabled状態4002に設定する(2456)。これ以降、当該HDDは電源をオンした直後自動的にSecurity Disabled状態4002に遷移する。 FIG. 16 shows the

図17は、HDDロウドライバサブルーチン2610である。このドライバサブルーチンは、呼び出し元プログラムからパラメータで指示されたHDDセキュリティモード制御コマンド(図6参照)をHDD4000に送る。HDD400のコマンドプロトコル仕様に従ってデータ転送を制御する。まず、HDDへ制御コマンドパラメータを送信する(2611)。次に、当該コマンドがデータ転送を伴うコマンドならば(2612)、HDDとのデータ転送を実行する(2613)。次に、HDDのステータス情報をチェックする(2614)。エラーのない場合、正常終了のリターンコードを呼び出し元プログラムに返す(2615)。エラーの場合、エラー終了のリターンコードを呼び出し元プログラムに返す(2617)。 FIG. 17 shows the HDD

図18は、セキュリティカードロウドライバサブルーチン2630である。このドライバサブルーチンは呼び出し元プログラムから渡されたパラメータに従って、統合セキュリティカード(ストレージデバイス)2000にセキュアデータ領域2800に格納されているパスワードをアクセスするコマンド(図7参照)を送る。統合セキュリティカード2000のコマンドプロトコル仕様に従ってコマンド送信処理を行う。まず、統合セキュリティカードへ制御コマンドパラメータを送信する(2631)。次に当該コマンドがデータ転送を伴うコマンドならばデータ転送を実行する(2632、2633)。次に、統合セキュリティカードのステータス情報をチェックする(2634)。エラーのない場合、正常終了のリターンコードを呼び出し元プログラムに返す(2635)。エラーの場合、エラー終了のリターンコードを呼び出し元プログラムに返す(2637)。 FIG. 18 shows a security card

図19は、カード発行プログラム2470である。このプログラムは統合セキュリティカード(ストレージデバイス)2000にHDD4000のパスワードをセットアップする。入力プロンプトを表示してHDD4000のパスワードとPINデータの入力をユーザに要求する(2471、2472)。ユーザから取得したHDDのパスワードとPINデータをセキュアデータ領域2800に格納する(2473)。 FIG. 19 shows a

図20にブートデバイスの認識処理1320(図9参照)の別の実施例を示す。この実施例は、情報処理装置100に自由に装着できるストレージデバイス2000、6000などに対して、システムを立ち上げる(システムブートできる)デバイスを特定のデバイスに限定し、セキュリティの程度を強化する。システムブートを許可するデバイスを1390ブートデバイスIDに格納する。リーダライタ300のデバイスIDあるいはストレージデバイス2000、6000などのデバイスIDをブートデバイスIDに指定する。 FIG. 20 shows another embodiment of the boot device recognition process 1320 (see FIG. 9). In this embodiment, the

ブートデバイスの認識処理1400では、装着されたストレージデバイス2000、6000などを認識した場合(1401)そのデバイスIDが1390ブートデバイスIDに一致するかチェックする(1402)。一致した場合、当該ストレージデバイスを第1ブートデバイスに設定する(1403)。一致しない場合、ブートデバイス設定処理を無視する。その後、HDD4000をブートデバイスとして設定する(1404)。ブートデバイスとして許可されていないストレージデバイス2000、6000が装着された場合、当該ストレージデバイスは無視されるので、HDD4000からシステムを立ち上げることになる。しかし、HDD4000のLocked状態が解除されていないのでシステムブート処理はエラーとなる。 In the boot

図21に本発明の第3実施例の全体構成図を示す。この実施例では、ネットワーク経由の遠隔操作で、HDDのセキュリティモードをリモート操作する。 FIG. 21 shows an overall configuration diagram of the third embodiment of the present invention. In this embodiment, the security mode of the HDD is remotely operated by remote operation via the network.

二つの情報処理装置がネットワーク9000を経由して接続されている。

サーバ側のホスト機器100sは、ネットワーク経由の遠隔操作で電源をオンする機構(Wake up on LAN)135を備える。また、HDD4000と統合セキュリティカード2000sを接続している。統合セキュリティカード2000s内に、HDDロック管理処理プログラム群(サーバ)2400sを格納する。Two information processing apparatuses are connected via a

The server-

クライアント側のホスト機器100rは統合セキュリティカード2000rを接続している。同様に、統合セキュリティカード2000r内に、HDDロック管理処理プログラム群(クライアント)2400rを格納する。 The client-

クライアント側のホスト機器100rとサーバ側のホスト機器100sは、PKI(公開鍵基盤)技術を使って、統合セキュリティカード2000r内に格納されているHDDのパスワードを送信、受信する。 The

図22および図23に、統合セキュリティカード2000s内に格納するHDDロック管理処理プログラム群2400sとセキュリティ情報2800sを示す。HDDロック管理処理プログラムとして、サーバ側パスワードの取り出しプログラム2490sが追加されている。セキュリティ情報として、サーバプライベート鍵2830と前記サーバプライベート鍵を使う復号処理2820を備える。サーバは、クライアントから送信された暗号化されたHDDパスワードをサーバプライベート鍵を使って復号化する。また、クライアントを認証する際に用いるクライアント公開鍵2832とクライアント公開鍵を使う電子署名確認処理2822を備える。なお、統合セキュリティカード2000s内に格納されるHDDロック管理処理プログラム群2400sとセキュリティ情報2800sは、ホスト機器側に格納されていてもよい。 22 and 23 show the HDD lock management

図24および図25に、統合セキュリティカード2000r内に格納するHDDロック管理処理プログラム群2400rとセキュリティ情報2800rを示す。HDDロック管理処理プログラムとして、図25に示すクライアント側パスワードの取り出しプログラム2490rが追加されている。また、サーバ側のホスト機器100sのリモート電源投入ソフト2670を備える。セキュリティ情報として、サーバ公開鍵2831、サーバ公開鍵を使う暗号処理2821、クライアントプライベート鍵2833、クライアントプライベート鍵を使う電子署名作成処理2823を備える。およびHDDのパスワード2801から2803と、このパスワードを保護するPINデータ2811から2813を備える。 24 and 25 show an HDD lock management

図28に、クライアント100r、クライアントに接続されている統合セキュリティカード2000r、サーバ100s、サーバに接続されている統合セキュリティカード2000s、HDD4000間の信号のやり取りのシーケンス図を示す。 FIG. 28 shows a sequence diagram of signal exchange among the

クライアント側のホスト機器100rにおいて、リモート電源投入ソフト2670とクライアント側パスワードの取り出しプログラム2490rが動作する。 In the client-

クライアント側のホスト機器100rにおいて、リモート電源投入ソフト2670動作させて、ネットワークを経由してサーバ側のホスト機器100sの電源オンを要求する。サーバ側のホスト機器100sでは、Wake up on LAN機構135が応答してホスト機器の電源をオンする。サーバ側のホスト機器100sでは図8に示した制御の流れで、HDDロック管理2410の動作が開始する。 In the client-

図12に、HDDロック解除管理2410の詳細を示す。リモート電源投入の場合、当該処理中のステップ2413で、サーバ側パスワードの取り出しプログラム2490sを呼び出し、クライアント側ホスト機器100rからHDDのパスワードを取得する。ここで、サーバ側パスワード取り出しプログラム2490sとクライアント側パスワード取り出しプログラム2490rとの間で、ネットワークを経由して制御メッセージのやり取りを行う。サーバ側パスワード取り出しプログラム2490sは、コール元プログラムから依頼されたHDDパスワード取り出し処理を、クライアント側パスワード取り出しプログラム2490rに依頼する。クライアント側パスワード取り出しプログラム2490rは、サーバ側パスワード取り出しプログラム2490sから依頼された処理を行って結果をリターンする。 FIG. 12 shows details of the

図26に、サーバ側パスワードの取り出しプログラム2490sの詳細を示す。 FIG. 26 shows details of the server-side

まず最初のステップ2491sで、HDDのパスワードを要求する制御コマンド情報を作成する。制御コマンド情報にはランダムに発生するデータを含ませておく。次のステップ2492sで、前記HDDのパスワードを要求する制御コマンドを、ネットワーク経由で、クライアント側のホスト機器100r内で動作しているクライアント側パスワードの取り出しプログラム2490rへ送信する。ステップ2493sで、クライアント側パスワードの取り出しプログラム2490rからのリターン情報を受信する。前記リターン情報には、HDDのパスワードと電子署名が含まれている。このリターン情報は、サーバ公開鍵2831で暗号化されている。ステップ2494sで、リターン情報をサーバプライベート鍵2830で復号化する(統合セキュリティカード2000sにDecryptコマンド2066を送り、復号処理2820を実行する)。ステップ2495sで、電子署名がクライアント側ホスト機器100rで作成されたものか確認する。ステップ2491sで作成した制御コマンド情報に対応した電子署名であるかどうか検証する(統合セキュリティカード2000sにVerifySignatureコマンド2064を送り、電子署名検証処理2822を実行する)。正しい電子署名であれば次の処理に進む(2496s)。 First, in the first step 2491s, control command information for requesting the HDD password is created. The control command information includes data that is randomly generated. In the

図27に、クライアント側パスワードの取り出しプログラム2490rの詳細を示す。最初のステップ2491rで、サーバ側のホスト機器100s内で動作しているサーバ側パスワードの取り出しプログラム2490sからの制御コマンドをネットワーク経由で受信する。 FIG. 27 shows details of the client-side

次のステップ2492rで、統合セキュリティカード2000r内に格納されているHDDのパスワードを取り出す。具体的にはパスワードの取り出し2490を呼び出す。図13にパスワードの取り出し2490の詳細を示す。

ステップ2493rで、受信した制御コマンド情報に対応した電子署名を作成する(統合セキュリティカード2000rにSignHashコマンド2063を送り、電子署名作成処理2823を実行する)。In the

In

ステップ2494rで、前記HDDのパスワードと電子署名を組合わせた情報を、サーバ公開鍵2831で暗号化して、リターン情報とする(統合セキュリティカード2000rにEncryptコマンド2065を送り、暗号処理2821を実行する)。 In

ステップ2495rで、前記ステップで処理した暗号化したリターン情報を、サーバ側パスワードの取り出しプログラム2490sへ送信する。 In

図29に、クライアント100r側でも統合セキュリティカードからヘルプOSを立ち上げた場合のシーケンス図を示す。クライアント側でHDD内のターゲットOSが立ち上がった後(2415r)のシーケンスは、図28と同じになる。 FIG. 29 shows a sequence diagram when the help OS is started up from the integrated security card on the

100、100s、100r…情報処理装置、110…中央処理装置(CPU)、120…メモリ装置、130…ROMBIOS、140…システムバス、150,160、170,180…アダプタ、300、500、600…リーダライタ、4000…HDD、2000、2000s、2000r…統合セキュリティカード、6000…メモリカード、7000…フロッピディスク、4050、2050、6050、…ホストI/F、2200…ヘルプOSブートローダ、2300…ヘルプOSシステムファイル群、2400、2400s、2400r…HDDロック管理プログラム群、2700…BIOS設定情報退避ファイル、2801から2803…HDDのパスワード#1から#n、

2811から2813…パスワード#1から#n用のPIN、2051…カードのID、4200…ターゲットOSブートローダ、4300…ターゲットOSシステムファイル群、4400…ユーザファイル群、2410…HDDロック解除処理、2430…セットパスワードユーティリティ、2450…リセットパスワードユーティリティ、2470…カード発行ユーティリティ、2490…パスワードの取り出しサブルーチン、2510…ターゲットOSのブート処理サブルーチン、2610…HDDロウドライバ、2630…セキュリティカードロウドライバ、1310…ハード診断・システム初期化処理、1320…ブートデバイスの認識処理、1330…システムブート処理、1340…ディスクBIOS(INT13h)、1350…ブートデバイスとBIOSドライブ番号の対応付け、1390…ブートデバイスID、1400…ブートデバイスの認識処理、9000…ネットワーク、2490s…サーバ側パスワードの取り出し処理、2490r…クライアント側パスワードの取り出し処理、2820…復号処理、2821…暗号処理、2822…電子署名確認処理、2823…電子署名作成処理、2830…サーバプライベート鍵、2831…サーバ公開鍵、2832…クライアント公開鍵、2833…クライアントプライベート鍵、

DESCRIPTION OF

2811 to 2813 ... PINs for password # 1 to #n, 2051 ... card ID, 4200 ... target OS boot loader, 4300 ... target OS system file group, 4400 ... user file group, 2410 ... HDD unlock processing, 2430 ... set Password utility, 2450 ... Reset password utility, 2470 ... Card issuing utility, 2490 ... Password retrieval subroutine, 2510 ... Target OS boot processing subroutine, 2610 ... HDD row driver, 2630 ... Security card row driver, 1310 ... Hardware diagnosis / system Initialization processing, 1320 ... boot device recognition processing, 1330 ... system boot processing, 1340 ... disk BIOS (INT13h), 1350 ... 1390 ... Boot device ID, 1400 ... Boot device recognition processing, 9000 ... Network, 2490s ... Server side password extraction processing, 2490r ... Client side password extraction processing, 2820 ...

Claims (4)

Translated fromJapanese第1のOSプログラムと当該第1のOSプログラムをブートするための第1のブートプログラムとを格納した記憶装置に接続された情報処理装置と、

前記情報処理装置に接続され、前記記憶装置のアクセス制限を解除するためのプログラムと、前記情報処理装置が起動される際に該情報処理装置が有するBIOSによって実行される第2のブートプログラムと、当該ブートプログラム対応した第2のOSプログラムとが格納された記憶媒体とを有し、

前記情報処理装置のBIOSは、前記記憶媒体に格納されたブートプログラムを前記情報処理装置が有するブートプログラムよりも先に検出するよう設定され、

前記情報処理装置のCPUは、電源を投入後に、前記記憶媒体に格納された第2のブートプログラムを検出して、当該第2のブートプログラムにより前記第2のOSプログラムを取得して前記記憶装置アクセス解除プログラムを実行し、予め登録された記憶装置アクセス用パスワードと前記記憶媒体から読み出した記憶装置アクセス用パスワードとを比較して一致した場合、前記第1のブートプログラムにアクセスし、当該第1のブートプログラムにより前記第1のOSプログラムを実行可能とする

ことを特徴とする記憶装置アクセス管理装置。A storage device access management device comprising:

An information processing apparatus connected to a storage device storing a first OS program and a first boot program for booting the first OS program;

A program connected to the information processing apparatus for releasing the access restriction of the storage device, a second boot program executed by a BIOS included in the information processing apparatus when the information processing apparatus is activated, And a storage medium storing a second OS program corresponding to the boot program,

The BIOS of the information processing apparatus is set to detect the boot program stored in the storage medium before the boot program included in the information processing apparatus,

The CPU of the information processing apparatus detects the second boot program stored in the storage medium after turning on the power, acquires the second OS program by the second boot program, and acquires the second OS program. When the access cancellation program is executed and the storage device access password registered in advance matches the storage device access password read from the storage medium, the first boot program is accessed and the first boot program is accessed. A storage device access management apparatus characterized in that the first OS program can be executed by a boot program.

前記情報処理装置は、前記記憶装置にアクセス制限がされているか否かを判断し、

アクセス制限がされている場合、

前記記憶装置アクセス用パスワードを用いて前記アクセス制限を解除して前記記憶装置に格納された第1のOSプログラムを実行する

ことを特徴とする記憶装置アクセス管理装置。The storage device access management device according to claim 1,

The information processing device determines whether or not access is restricted to the storage device,

If access is restricted,

A storage device access management device that executes the first OS program stored in the storage device by releasing the access restriction using the storage device access password.

第1のOSプログラムと当該第1のOSプログラムをブートするための第1のブートプログラムとを格納した記憶装置に接続されたサーバと、

前記サーバにアクセスするクライアント機器と、

前記サーバと前記クライアント機器とを接続するネットワークと、

前記クライアント機器に接続され、前記サーバを遠隔操作する遠隔操作アプリケーションプログラムと、前記ネットワーク上の通信を暗号化する暗号化アプリケーションプログラムと、前記記憶装置のアクセス制限を解除するためのプログラムおよび記憶装置アクセス用パスワードと、前記クライアント機器が起動される際に該クライアント機器が有するBIOSによって実行される第2のブートプログラムと、当該ブートプログラム対応した第2のOSプログラムとが格納された記憶媒体とを有し、

前記クライアント機器のBIOSは、前記記憶媒体に格納されたブートプログラムを前記クライアント機器が有するブートプログラムよりも先に検出するよう設定され、

前記クライント機器のCPUは、電源を投入後に、前記記憶媒体に格納された第2のブートプログラムを検出して、当該第2のブートプログラムにより前記第2のOSプログラムを取得して前記記憶装置アクセス解除プログラムを実行し、前記記憶装置アクセス用パスワードを前記サーバへ送信し、

前記サーバは、予め登録された記憶装置アクセス用パスワードと前記クライアント機器から送信された記憶装置アクセス用パスワードとを比較して一致した場合、前記第1のブートプログラムにアクセスし、当該第1のブートプログラムにより前記第1のOSプログラムを取得して当該サーバ内のCPUにより実行させる

ことを特徴とする記憶装置アクセス管理システム。A storage device access management system,

A server connected to a storage device storing a first OS program and a first boot program for booting the first OS program;

A client device accessing the server;

A network connecting the server and the client device;

A remote operation application program that is connected to the client device and remotely operates the server, an encryption application program that encrypts communication on the network, a program for releasing access restrictions on the storage device, and storage device access And a storage medium storing a second boot program executed by the BIOS of the client device when the client device is activated, and a second OS program corresponding to the boot program. And

The BIOS of the client device is set to detect the boot program stored in the storage medium before the boot program included in the client device,

The CPU of the client device detects the second boot program stored in the storage medium after turning on the power, acquires the second OS program by the second boot program, and accesses the storage device Execute a release program, send the storage device access password to the server,

The server accesses the first boot program when the storage device access password registered in advance matches the storage device access password transmitted from the client device, and matches the first boot program. A storage device access management system, wherein the first OS program is acquired by a program and is executed by a CPU in the server.

前記クライアント機器は、前記サーバに接続された記憶装置にアクセス制限がされているか否かを判断し、

アクセス制限がされている場合、

前記記憶装置アクセス用パスワードを用いて前記アクセス制限を解除して前記記憶装置に格納された第1のOSプログラムを実行する

ことを特徴とする記憶装置アクセス管理システム。The storage device access management system according to claim3 ,

The client device determines whether or not access is restricted to a storage device connected to the server,

If access is restricted,

A storage device access management system that executes the first OS program stored in the storage device by releasing the access restriction using the storage device access password.

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2004212462AJP4561213B2 (en) | 2004-07-21 | 2004-07-21 | Hard disk security management system and method thereof |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2004212462AJP4561213B2 (en) | 2004-07-21 | 2004-07-21 | Hard disk security management system and method thereof |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2006031575A JP2006031575A (en) | 2006-02-02 |

| JP4561213B2true JP4561213B2 (en) | 2010-10-13 |

Family

ID=35897814

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2004212462AExpired - Fee RelatedJP4561213B2 (en) | 2004-07-21 | 2004-07-21 | Hard disk security management system and method thereof |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP4561213B2 (en) |

Families Citing this family (8)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP4708942B2 (en)* | 2005-09-20 | 2011-06-22 | Necフィールディング株式会社 | Information leakage prevention system and method for HDD |

| CN100468434C (en)* | 2006-06-28 | 2009-03-11 | 北京飞天诚信科技有限公司 | A method and device for realizing computer power-on protection |

| US7605933B2 (en)* | 2006-07-13 | 2009-10-20 | Ricoh Company, Ltd. | Approach for securely processing an electronic document |

| JP4856584B2 (en)* | 2007-06-01 | 2012-01-18 | 株式会社バッファロー | External drive system, external drive operation method |

| JP4857201B2 (en) | 2007-06-20 | 2012-01-18 | キヤノン株式会社 | Information processing device |

| US8732470B2 (en)* | 2012-07-26 | 2014-05-20 | Kabushiki Kaisha Toshiba | Storage system in which fictitious information is prevented |

| US20140032866A1 (en)* | 2012-07-26 | 2014-01-30 | Yuji Nagai | Storage system in which information is prevented |

| KR101442539B1 (en) | 2013-12-31 | 2014-09-26 | 권용구 | Storage system having security storage device and managing method thereof |

Family Cites Families (7)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPS5530769A (en)* | 1978-08-25 | 1980-03-04 | Fujitsu Ltd | Drive unit for memory media |

| JPH04192026A (en)* | 1990-11-27 | 1992-07-10 | Canon Inc | Information processor |

| JP2002014740A (en)* | 2000-06-28 | 2002-01-18 | Hitachi Ltd | Security system |

| JP3629517B2 (en)* | 2001-01-31 | 2005-03-16 | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション | A boot device switching method for an information processing apparatus. |

| JP2003114800A (en)* | 2001-10-04 | 2003-04-18 | Ricoh Co Ltd | Boot mediation program, boot method, and storage device |

| JP2003223420A (en)* | 2002-01-31 | 2003-08-08 | Fujitsu Ltd | Access control method, storage device and information processing device |

| JP2006023943A (en)* | 2004-07-07 | 2006-01-26 | Canon Inc | Information processing apparatus, control method, and program |

- 2004

- 2004-07-21JPJP2004212462Apatent/JP4561213B2/ennot_activeExpired - Fee Related

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2006031575A (en) | 2006-02-02 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| US7899186B2 (en) | Key recovery in encrypting storage devices | |

| US8356184B1 (en) | Data storage device comprising a secure processor for maintaining plaintext access to an LBA table | |

| JP5565040B2 (en) | Storage device, data processing device, registration method, and computer program | |

| JP4829639B2 (en) | Data processing apparatus and data processing method | |

| US20160103625A1 (en) | Device, host apparatus, host system, and memory system | |

| EP3525127B1 (en) | System for blocking phishing or ransomware attack | |

| US20060130129A1 (en) | Authentication method based on private space of the usb flash memory media | |

| CN108256302B (en) | Data security access method and device | |

| CN101187903A (en) | external storage device | |

| CN112966276B (en) | Method, device and medium for safely starting computer | |

| CN110795776A (en) | Safety hard disk | |

| JP2012009938A (en) | Information processing device and program | |

| US8181006B2 (en) | Method and device for securely configuring a terminal by means of a startup external data storage device | |

| US20090187770A1 (en) | Data Security Including Real-Time Key Generation | |

| CN110807186B (en) | Method, device, equipment and storage medium for safe storage of storage equipment | |

| KR100991191B1 (en) | Computer security module and computer device applying the same | |

| KR20070039528A (en) | A data management method, a program thereof, and a recording medium of the program | |

| JP4561213B2 (en) | Hard disk security management system and method thereof | |

| CN109190365A (en) | A kind of solid state hard disk data protection system based on USB flash disk authentication | |

| JP4550526B2 (en) | Information processing system, information processing apparatus, registration server, control program, and control method | |

| JP4993114B2 (en) | Shared management method for portable storage device and portable storage device | |

| CN109190364A (en) | A kind of safe U disc for solid state hard disk authentication | |

| CN100416517C (en) | Method for managing data access between storage device and host device | |

| JP2010535380A (en) | System and method for unauthorized use prevention control | |

| CN113761599B (en) | Solid state disk encryption method and device, readable storage medium and electronic equipment |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| RD04 | Notification of resignation of power of attorney | Free format text:JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7424 Effective date:20060424 | |

| A621 | Written request for application examination | Free format text:JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date:20070226 | |

| A131 | Notification of reasons for refusal | Free format text:JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date:20100202 | |

| A521 | Request for written amendment filed | Free format text:JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date:20100302 | |

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) | Free format text:JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date:20100706 | |

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) | Free format text:JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 | |

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) | Free format text:JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date:20100719 | |

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) | Free format text:PAYMENT UNTIL: 20130806 Year of fee payment:3 | |

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) | Free format text:PAYMENT UNTIL: 20130806 Year of fee payment:3 | |

| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |