JP2014132728A - Information processing device, information processing method, and program - Google Patents

Information processing device, information processing method, and programDownload PDFInfo

- Publication number

- JP2014132728A JP2014132728AJP2013000521AJP2013000521AJP2014132728AJP 2014132728 AJP2014132728 AJP 2014132728AJP 2013000521 AJP2013000521 AJP 2013000521AJP 2013000521 AJP2013000521 AJP 2013000521AJP 2014132728 AJP2014132728 AJP 2014132728A

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- user

- specifying

- connection

- degree

- distance

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Pending

Links

Images

Landscapes

- Telephonic Communication Services (AREA)

- Telephone Function (AREA)

Abstract

Translated fromJapaneseDescription

Translated fromJapanese本発明は、通信端末のユーザどうしが接近したことを通知するための技術に関する。 The present invention relates to a technique for notifying that users of communication terminals have approached each other.

SNS(Social Networking Service)を提供するWWW(World Wide Web)サイトにおいて、ユーザが友人を登録しておくと、その友人がそのユーザの近くに来たときにその旨を通知するというサービスが知られている(例えば非特許文献1,2参照)。 On the WWW (World Wide Web) site that provides SNS (Social Networking Service), when a user registers a friend, a service that notifies the friend when the friend comes near the user is known. (See

ところで、友人とはいえ、その人の位置はプライベートな情報であるため、或るユーザに対しては近づいたことを通知してもよいが、別のユーザに対しては近くにいることを知られたくないということがある。また、普段から頻繁にコミュニケーションをとっている相手に対しては、その人が自らの一定距離の範囲内に居るからといって、その都度通知を行うのは過剰だと考えられる場合がある一方、あまりコミュニケーションをとらない相手に対しては、少々遠くても、普段の状況よりは比較的近い位置に居るなら、連絡を取り合いたいというケースもある。つまり、近づいたことを通知してよいかどうかはユーザ相互の関係に依存することがある。 By the way, even though it is a friend, the position of the person is private information, so it may be notified to one user that it is approaching, but it is known to another user that it is near. I do n’t want to be. In addition, there may be cases where it is considered excessive for a person who communicates frequently and regularly to be notified each time because the person is within a certain distance. In some cases, you may want to keep in touch with someone who does not communicate very well, even if you are a little far away, if you are relatively close to the normal situation. In other words, whether or not the notification of approaching may be notified may depend on the relationship between users.

そこで、本発明は、人と人とが近づいたことを通知する場合に、両者の関係を考慮してその通知を行うことを目的とする。 Therefore, an object of the present invention is to perform notification in consideration of the relationship between the persons when notifying that the person has approached.

上記課題を解決するため、本発明は、第1ユーザと第2ユーザとのつながりの程度を表すつながり度を特定するつながり度特定手段と、前記第1ユーザが利用する通信端末と前記第2ユーザが利用する通信端末との間の距離を特定する距離特定手段と、前記つながり度特定手段によって特定されたつながり度に応じた閾値を特定する閾値特定手段と、前記距離特定手段によって特定された距離が、前記閾値特定手段によって特定された閾値よりも小さい場合に、前記第1ユーザおよび前記第2ユーザの少なくともいずれか一方が利用する前記通信端末に対し、他方のユーザに関する通知を行う通知手段とを備えることを特徴とする情報処理装置を提供する。 In order to solve the above problems, the present invention provides a connection degree specifying means for specifying a connection degree representing a degree of connection between a first user and a second user, a communication terminal used by the first user, and the second user. Distance specifying means for specifying the distance to the communication terminal used by the user, threshold specifying means for specifying a threshold according to the connection degree specified by the connection degree specifying means, and the distance specified by the distance specifying means Notification means for notifying the communication terminal used by at least one of the first user and the second user of the other user when the threshold is smaller than the threshold specified by the threshold specifying means; An information processing apparatus characterized by comprising:

前記閾値特定手段は、前記第1ユーザと前記第2ユーザがそれぞれ居住している地域間の距離を求め、求めた前記距離に基づいて、前記つながり度に応じて決まる閾値を補正するようにしてもよい。 The threshold value specifying unit obtains a distance between areas where the first user and the second user reside, and corrects a threshold value determined according to the degree of connection based on the obtained distance. Also good.

前記閾値特定手段は、前記第1ユーザと前記第2ユーザのうちいずれか一方のユーザが他方のユーザに対して割り当てた、両ユーザの人間関係を象徴するカテゴリ名を特定し、特定したカテゴリ名に基づいて、前記つながり度に応じて決まる閾値を補正するようにしてもよい。 The threshold value specifying means specifies a category name symbolizing the human relationship between the two users assigned by either one of the first user and the second user to the other user, and the specified category name The threshold value determined according to the connection degree may be corrected based on the above.

前記つながり度特定手段は、前記第1ユーザに同行している第3ユーザと前記第2ユーザとの前記つながり度を特定し、前記閾値特定手段は、前記つながり度特定手段によって特定された前記第1ユーザと前記第2ユーザとのつながり度および前記第3ユーザと前記第2ユーザとのつながり度に応じた前記閾値を特定するようにしてもよい。 The connection degree specifying means specifies the connection degree between the third user and the second user who accompany the first user, and the threshold specifying means is the first specified by the connection degree specifying means. The threshold value corresponding to the degree of connection between one user and the second user and the degree of connection between the third user and the second user may be specified.

また、本発明は、第1ユーザと第2ユーザとのつながりの程度を表すつながり度を特定するつながり度特定ステップと、前記第1ユーザが利用する通信端末と前記第2ユーザが利用する通信端末との間の距離を特定する距離特定ステップと、前記つながり度特定ステップにおいて特定されたつながり度に応じた閾値を特定する閾値特定ステップと、前記距離特定ステップにおいて特定された距離が、前記閾値特定ステップにおいて特定された閾値よりも小さい場合に、前記第1ユーザおよび前記第2ユーザの少なくともいずれか一方が利用する通信端末に対し、他方のユーザに関する通知を行う通知ステップとを備えることを特徴とする情報処理方法を提供する。 In addition, the present invention provides a connection degree specifying step for specifying a connection degree indicating the degree of connection between the first user and the second user, a communication terminal used by the first user, and a communication terminal used by the second user. A distance specifying step for specifying a distance between the threshold value, a threshold specifying step for specifying a threshold value corresponding to the connection degree specified in the connection degree specifying step, and a distance specified in the distance specifying step, A notification step of notifying a communication terminal used by at least one of the first user and the second user when the threshold is smaller than the threshold specified in the step. An information processing method is provided.

また、コンピュータに、第1ユーザと第2ユーザとのつながりの程度を表すつながり度を特定するつながり度特定ステップと、前記第1ユーザが利用する通信端末と前記第2ユーザが利用する通信端末との間の距離を特定する距離特定ステップと、前記つながり度特定ステップにおいて特定されたつながり度に応じた閾値を特定する閾値特定ステップと、前記距離特定ステップにおいて特定された距離が、前記閾値特定ステップにおいて特定された閾値よりも小さい場合に、前記第1ユーザおよび前記第2ユーザの少なくともいずれか一方が利用する通信端末に対し、他方のユーザに関する通知を行う通知ステップとを実行させるためのプログラムを提供する。 Moreover, the connection degree specific step which specifies the connection degree showing the degree of connection between the first user and the second user to the computer, a communication terminal used by the first user, and a communication terminal used by the second user A distance specifying step for specifying a distance between the threshold, a threshold specifying step for specifying a threshold according to the connection degree specified in the connection degree specifying step, and a distance specified in the distance specifying step are the threshold specifying step. A notification step of performing a notification regarding the other user to a communication terminal used by at least one of the first user and the second user when the threshold is smaller than the threshold specified in FIG. provide.

本発明によれば、人と人とが近づいたことを通知する場合に、両者の関係を考慮してその通知を行うことが可能となる。 According to the present invention, when notifying that a person is approaching, the notification can be performed in consideration of the relationship between the two.

[実施形態]

[構成]

図1は、本発明の一実施形態に係る通信システム1の全体構成を示すブロック図である。この通信システム1は、移動通信端末10a,10b,10cと、移動通信網21およびインターネット22を含むネットワーク20と、SNS(Social Networking Service)提供装置30と、情報処理装置40とを備えている。SNS提供装置30は、ユーザにSNSを提供する。SNSとは、人と人とのコミュニケーションやつながりを支援または促進することを目的としたサービスであり、例えば、ユーザのプロフィールや写真、コメントなどをサービス会員や友人に公開する機能、互いにメッセージを送る機能、友人に別の友人を紹介する機能、趣味や地域などテーマを決めた掲示板を介して人と人のつながりを支援する機能、予定や友人の誕生日などを書き込めるカレンダーなどの機能などを含んでいる。通信システム1は、実際には、移動通信端末10a,10b,10c以外に、複数の移動通信端末を備えているが、図1では図示を省略している。移動通信端末10a、10b,10cは共通のハードウェア構成及び動作であるから、以下では、これらを区別して説明する場合を除き、移動通信端末10と呼ぶことにする。[Embodiment]

[Constitution]

FIG. 1 is a block diagram showing an overall configuration of a

移動通信網21は、例えばIMT−2000(International Mobile Telecommunications-2000)と呼ばれる通信規格に従って移動通信端末10に通信サービスを提供するネットワークである。この移動通信網21は、複数の基地局や複数の交換局といった通信ノード群と、これらの通信ノードを相互に接続する通信線とを備えている。移動通信端末10は、移動通信網21の基地局と無線通信を行う通信端末であり、それぞれ異なるユーザによって利用される。本実施形態では、移動通信端末10が、通話及びデータ通信を行うことが可能な携帯電話機である場合を例に挙げて説明を行う。 The

SNS提供装置30および情報処理装置40はそれぞれ、インターネット22に接続されている。情報処理装置40は、移動通信端末10のいずれか2つが互いに近づいたときにその旨をその2つの移動通信端末10に通知する。以下、この通知のことを「接近通知」という。 Each of the

図2は、移動通信端末10のハードウェア構成を示す図である。移動通信端末10は、制御部11と、通信部12と、操作部13と、表示部14と、音声入出力部15と、記憶部16と、測位部17を備えたコンピュータとして構成されている。制御部11は、CPUなどの演算装置と、ROM(Read Only Memory)及びRAM(Random Access Memory)などの記憶装置とを備えている。ROMには、移動通信端末10に割り当てられた端末識別情報(例えば電話番号)や、CPUによって実行されるプログラムが記憶されている。CPUは、RAMをワークエリアとして用いてROMや記憶部16に記憶されたプログラムを実行することによって、移動通信端末10の各部の動作を制御する。通信部12は、アンテナや通信回路を備えており、移動通信網21の基地局と無線通信を行う。操作部13は、キーやタッチセンサなどの操作子を備えた操作手段であり、利用者の操作に応じた操作信号を制御部11に供給する。制御部11は、この操作信号に応じた処理を行う。表示部14は、液晶パネルや液晶駆動回路を備えた表示手段であり、制御部11による制御の下で画像を表示する。音声入出力部15は、スピーカ、マイクロホン及び音声処理回路を備えており、通話に係る音声の入出力を行う。記憶部16は、例えばEEPROM(Electronically Erasable and Programmable ROM)やフラッシュメモリなどの記憶手段であり、制御部11が用いるデータ群やプログラム群を記憶している。測位部17は、移動通信端末10の位置を測定する。測位部17による測位方法は、必要とされる精度で測位を行うのものであれば特に限定されないが、例えば複数のGPS(Global Positioning System)衛星から送信されるGPS信号の受信時刻の差分に基づいて位置を測定するというものである。この測位部17は、定期的、情報処理装置40からの要求があったとき又は任意のタイミングで、移動通信端末10の位置を測定する。この位置は通信部12から情報処理装置40に送信される。 FIG. 2 is a diagram illustrating a hardware configuration of the mobile communication terminal 10. The mobile communication terminal 10 is configured as a computer including a

図3は、情報処理装置40のハードウェア構成を示すブロック図である。情報処理装置40は、制御部41と、通信部42と、記憶部43とを備えたコンピュータである。制御部41は、CPU(Central Processing Unit)等の演算装置と、ROM(Read Only Memory)及びRAM(Random Access Memory)などの記憶装置とを備えている。CPUは、RAMをワークエリアとして用いてROMや記憶部43に記憶されたプログラムを実行することによって、情報処理装置40の各部の動作を制御する。通信部42はネットワーク20に接続されている。通信部42は、ネットワーク20を介して移動通信端末10と通信を行う通信手段である。記憶部43は、例えばハードディスク等の大容量で不揮発性の記憶手段である。記憶部43は、制御部41が用いるデータ群やプログラム群を記憶しており、例えば、つながり度データベース431、位置データベース432および距離閾値テーブル433を記憶している。 FIG. 3 is a block diagram illustrating a hardware configuration of the

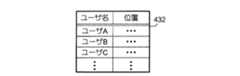

図4は、つながり度データベース431の一例を示す図であり、ここではユーザAというユーザに注目して、そのユーザAと知人関係にある他のユーザとのつながり度を例示している。つながり度データベース431においては、それぞれのユーザがSNSを用いてコミュニケーションしたときのコミュニケーション履歴と、そのコミュニケーション履歴から算出した、これらのユーザのつながり度とが対応付けられている。つながりとは、結びつきや関係があることであるから、ユーザとユーザのつながり度とは、そのユーザ間の結びつきや関係の程度を表すものである。本実施形態では、ユーザとユーザのつながり度を、そのユーザ間でなされたコミュニケーションの頻度に応じた大きさとしており、具体的にはコミュニケーションの頻度が多いほどつながり度が高くなる。このつながり度は、コミュニケーションの頻度が最も少ない「1」という最低レベルから順に、コミュニケーションの頻度が最も多い「5」という最高レベルまでの5段階に分かれている。 FIG. 4 is a diagram illustrating an example of the

図の例では、ユーザAとユーザBとがSNSにおいて、2012/10/11に2回コミュニケーションをとり、2012/10/12に4回コミュニケーションをとるなどしており、このコミュニケーション履歴に基づいて算出されたユーザAとユーザBとのつながり度が「4」であることが示されている。ここで、一方のユーザがSNSを用いてコメントしたことに対して他方のユーザがSNSを用いてコメントしたときに、1回のコミュニケーションがなされたとみなす。各ユーザ間のコミュニケーション履歴は、例えば定期的または情報処理装置40が要求したタイミングで、SNS提供装置30から情報処理装置40に送信されてくるので、情報処理装置40の制御部41はこれを記憶部43に記憶させる。なお、図4は、ユーザAを基準にして、そのユーザAと他のユーザとのつながり度を例示しているが、実際には各ユーザをそれぞれ基準にしたときの、そのユーザと他のユーザとのつながり度を全て含むつながり度データベースが記憶部43に記憶されている。 In the example in the figure, user A and user B communicate twice on 2012/10/11 and four times on 2012/10/12 in the SNS. Calculate based on this communication history. The degree of connection between the user A and the user B is “4”. Here, when one user commented using SNS and the other user commented using SNS, it is considered that one communication was made. Since the communication history between the users is transmitted from the

図5は、位置データベース432の一例を示す図である。位置データベース432においては、それぞれのユーザの識別情報であるユーザ名と、そのユーザが利用する移動通信端末10の位置とが対応付けられている。移動通信端末10の位置は、その移動通信端末10から情報処理装置40に通知されてくるので、情報処理装置40の制御部41はこれを記憶部43に記憶させる。 FIG. 5 is a diagram illustrating an example of the

図6は、距離閾値テーブル433の一例を示す図である。距離閾値テーブル433においては、つながり度と、接近通知を行うか否かを判断するときの距離の閾値(距離閾値という)とが対応付けられている。例えは、つながり度が「1」のときは、2人のユーザが10km以内に近づいたときに通知を行い、つながり度が「5」のときは、2人のユーザが10m以内に近づいたときに通知を行うようになっている。つまり、つながり度が高いほど距離閾値は小さくなっているから、つながり度が高いほど接近通知がなされる可能性が小さくなっている。接近通知を受けた2人のユーザは、例えば自身の移動通信端末10を用いて相手と連絡を取り合い、都合がよければお互いに会うことが可能となる。すなわち、近くに居ることを通知することで、ユーザどうしが直接会う機会を提供することが可能となる。 FIG. 6 is a diagram illustrating an example of the distance threshold table 433. In the distance threshold value table 433, the degree of connection is associated with a distance threshold value (referred to as a distance threshold value) when determining whether to perform an approach notification. For example, when the connection degree is “1”, a notification is made when two users approach within 10 km, and when the connection degree is “5”, when two users approach within 10 m Notification is to be made. In other words, the higher the connection degree is, the smaller the distance threshold is. Therefore, the higher the connection degree is, the smaller the possibility of being notified of approach. The two users who have received the notification of approach can communicate with each other using their mobile communication terminals 10, for example, and can meet each other if convenient. That is, it is possible to provide an opportunity for users to meet directly by notifying that they are nearby.

ただし、普段から頻繁にコミュニケーションをとっている相手に対しては、その人に少し近づいたからといって通知をするのは過剰なケースがある一方、あまりコミュニケーションをとらない相手に対しては、少々距離があっても、その人に比較的近い位置に居るなら、連絡を取り合いたいというケースもある。本実施形態はこのような状況に鑑みて、ユーザ間のつながり度が高い、つまりこれらのユーザが頻繁にコミュニケーションをとっているとみなせる場合には、距離閾値を大きくして、過剰な接近通知を行わないようにしている。一方、ユーザ間のつながり度が低い、つまりこれらのユーザがあまりコミュニケーションをとっていないとみなせる場合には、距離閾値を小さくして、より積極的に接近通知を行うようにしている。 However, there are cases where it is excessive to notify a person who communicates frequently frequently because he / she is a little closer to the person, but a little to a person who does not communicate much In some cases, you may want to keep in touch if you are at a relatively close location, even if you are at a distance. In this embodiment, in view of such a situation, when the degree of connection between users is high, that is, when it can be considered that these users are frequently communicating, the distance threshold is increased and an excessive approach notification is issued. I do not do it. On the other hand, when the degree of connection between users is low, that is, when it can be considered that these users are not communicating much, the distance threshold is reduced to make the notification of approach more positive.

図7は情報処理装置40の機能構成を示すブロック図である。情報処理装置40において、制御部41がプログラムを実行して通信部42および記憶部43と協働することにより、つながり度特定手段40aと、距離特定手段40bと、閾値特定手段40cと、通知手段40dという機能を実現する。つながり度特定手段40aは、上述したコミュニケーション履歴に基づいて算出された或るユーザ(第1ユーザ)と他のユーザ(第2ユーザ)とのつながり度を、つながり度データベース431を参照して特定する。距離特定手段40bは、第1ユーザが利用する移動通信端末10と第2ユーザが利用する移動通信端末10の位置をそれぞれ取得して位置データベース432として記憶し、これらの移動通信端末10間の距離を特定する。閾値特定手段40cは、上述した距離閾値テーブル433を参照して、つながり度特定手段40aによって特定されたつながり度に応じた距離閾値を特定する。通知手段40dは、距離特定手段40bによって特定された距離が、閾値特定手段40cによって特定された閾値よりも小さい場合に、第1ユーザおよび第2ユーザの少なくともいずれか一方が利用する移動通信端末10に対し、他方のユーザに関する通知を行う。本実施形態では、例えば、距離特定手段40bによって特定された距離が、閾値特定手段40cによって特定された閾値よりも小さい場合に、第1ユーザおよび第2ユーザがそれぞれ利用する双方の移動通信端末10に対し、相手方のユーザのユーザ名とそのユーザとの距離を通知する。 FIG. 7 is a block diagram illustrating a functional configuration of the

[動作]

次に、図8〜9を参照しながら実施形態の動作について説明する。

[つながり度算出処理]

情報処理装置40の制御部41は、定期的または任意のタイミングで、SNS装置30からコミュニケーション履歴を取得し、つながり度データベース431として記憶部43に記憶する(ステップS11)。このコミュニケーション履歴には、少なくとも情報処理装置40が一意に特定可能なユーザの識別情報(ここではユーザ名)と、それぞれのユーザ間でなされたコミュニケーションの頻度(ここではコミュニケーションがなされた日時及び回数)とが含まれていればよい。[Operation]

Next, the operation of the embodiment will be described with reference to FIGS.

[Connectivity calculation processing]

The

次に、制御部41は、例えば定期的に、つながり度データベース431から任意のユーザ2人のコミュニケーション履歴を読み出し、その2人のユーザ間のつながり度を算出する(ステップS12)。このときの算出に用いられる手法は、ユーザ間でなされたコミュニケーションの頻度に応じた大きさのつながり度を求められるものであればよく、コミュニケーションの頻度が多いほどつながり度が高くなるというものである。例えば、つながり度「1」〜「5」のそれぞれに該当するコミュニケーションの頻度が予め決められており、制御部41は、つながり度データベース431から読み出したコミュニケーション履歴がどのつながり度に該当するかを特定すればよい。 Next, the

そして、制御部41は、算出したつながり度を、つながり度データベース431として記憶部43に記憶させる(ステップS13)。制御部41は、以上の処理を、コミュニケーション履歴に含まれる全てのユーザの組について行う。これにより、つながり度データベース431には、あらゆるユーザの組についてのつながり度が含まれることになる。 And the

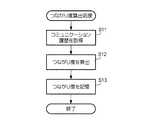

[接近通知処理]

情報処理装置40の制御部41は、定期的または任意のタイミングで、図9に示す処理を開始する。制御部41は、まず、対象となる2人のユーザを決定する(ステップS21)。次に、制御部41は、つながり度データベース431を参照して、これらのユーザのつながり度を特定する(ステップS22)。次に、制御部41は、位置データベース432を参照して、これらの移動通信端末10の位置間の距離を特定する(ステップS23)。次に、制御部41は、距離閾値テーブル433を参照して、ステップS22にて特定したつながり度に応じた距離閾値を特定する(ステップS24)。[Approach notification processing]

The

そして、制御部41は、ステップS23にて特定した距離が、ステップS24にて特定した距離閾値よりも小さい場合に(ステップS25;YES)、それぞれのユーザが利用する移動通信端末10に対し、他方のユーザに関する接近通知処理を行う(ステップS26)。具体的には、制御部41は、「○○さんがあなたから○○kmの位置にいます」というようなメッセージを生成して、通信部42から移動通信端末10に送信する。移動通信端末10ではそのメッセージが表示部14に表示される。そして、制御部41は、全てのユーザについてのステップS21〜S26の処理が終わると(ステップS27;YES)、図9の処理を終了する。 Then, when the distance specified in step S23 is smaller than the distance threshold specified in step S24 (step S25; YES), the

以上のように、本実施形態によれば、つながり度という、人と人との関係の程度を考慮して接近通知を行うことができる。より具体的には、ユーザ間のつながり度が高い場合には過剰な接近通知を行わないようにすることができるし、ユーザ間のつながり度が低い場合にはより積極的に接近通知を行うことが可能となる。 As described above, according to the present embodiment, an approach notification can be performed in consideration of the degree of connection, that is, the degree of relationship between people. More specifically, when the degree of connection between users is high, it is possible to prevent excessive approach notifications, and when the degree of connection between users is low, more proactive notifications are made. Is possible.

[変形例]

上述した実施形態は次のような変形が可能である。また、以下の変形例を互いに組み合わせて実施してもよい。[Modification]

The embodiment described above can be modified as follows. The following modifications may be implemented in combination with each other.

[変形例1]

上述した実施形態において、つながり度が高いほど距離閾値は小さくなっていたが、つながり度と距離閾値との関係は、必ずしも実施形態の例に限らず、互いに対応する関係があればよい。例えば、つながり度が高いほど距離閾値が大きくなってもよい。このケースでは、上記実施形態での考え方とは逆に、普段から頻繁にコミュニケーションをとっている相手に対しては、その人と多少は遠くても接近通知をしたほうが望ましい一方、あまりコミュニケーションをとらない相手に対しては、相当近くに来たときだけ接近通知をしたほうがよいという考え方を採っている。[Modification 1]

In the above-described embodiment, the distance threshold is smaller as the connection degree is higher. However, the relationship between the connection degree and the distance threshold is not necessarily limited to the example of the embodiment, and may be a relationship corresponding to each other. For example, the distance threshold may increase as the connection degree increases. In this case, contrary to the idea in the above embodiment, it is desirable to notify the person who is regularly communicating frequently even if it is somewhat distant from the person, but on the other hand, it does not communicate much. The idea is that it is better to send an approach notification only to those who are not close.

[変形例2]

実施形態における接近通知に関し、情報処理装置40は、2人のユーザがそれぞれ利用する移動通信端末10の双方に接近通知を行っていたが、これに限らず、この2人のユーザの少なくともいずれか一方が利用する移動通信端末10に対して接近通知を行えばよい。具体的には、例えば接近通知を受け取ることを予め許容しているユーザの移動通信端末10に対してのみ情報処理装置40が接近通知を行うとか、或いは、相手に対して接近通知を行うか否かについて予め各ユーザに許可を取っておき、そのような許可をしたユーザとの距離が近くなった他のユーザに対しては情報処理装置40が接近通知を行うが、そのような許可をしていないユーザとの距離が近くなった他のユーザに対しては接近通知を行わないようにしてもよい。また、接近通知の具体的内容は、実施形態のようなユーザ名及び距離を含む例に限らず、例えばユーザ名だけといったように、他方のユーザに関する内容でありさえすればよい。[Modification 2]

With regard to the approach notification in the embodiment, the

[変形例3]

つながり度を特定する方法は、実施形態の例に限らず、様々な方法を採り得る。例えば制御部41は、SNSにおけるコミュニケーションの頻度だけでなく、そのコミュニケーションの具体的な内容、例えば各ユーザのコメントの意味や表現なども考慮してつながり度を特定してもよい。また、SNSにおけるコミュニケーションに基づく必要もなく、例えば制御部41は、移動通信端末10の間で遣り取りされる通話やメール、ショートメッセージといったコミュニケーションの回数、頻度或いは内容などからつながり度を特定するようにしてもよい。また、つながり度自体は、情報処理装置40が算出する必要はなく、SNS装置などの他の装置が算出し、情報処理装置40がそれを取得するだけであってもよい。[Modification 3]

The method for specifying the connection degree is not limited to the example of the embodiment, and various methods can be adopted. For example, the

[変形例4]

距離閾値を特定する方法には次のようなものもある。記憶部43は、全てのユーザがそれぞれ居住している地域の位置を含む居住地域データベースを予め記憶している。ここでいう居住地域とは、ユーザの住所であってもよいし、移動通信端末10の位置に基づくユーザの動線から求めたものであってもよい。そして、制御部41は、居住地域データベースを参照して、対象となる第1ユーザと第2ユーザがそれぞれ居住している地域間の距離を求め、さらに、つながり度に応じて決まる距離閾値を、求めた距離に基づいて補正する。例えば、制御部41は、居住地域データベースを参照して、対象となるユーザがそれぞれ居住している地域間の距離が100m(近い距離)であり、且つ、つながり度に応じて決まる距離閾値が200mであった場合には、その距離閾値が例えば1kmへと、より大きくなるように補正する。なぜなら、普段から両者が近い地域に居住しているから、距離閾値が小さいと過剰に接近通知がなされてしまい、煩わしくなる虞があるからである。その一方で、普段から両者が近い地域に居住しているからこそ、両者のコミュニケーションをより頻繁にするように働きかけることが望ましいという考え方をとるなら、制御部41は、例えば、つながり度に応じて決まる距離閾値が200mであった場合には、距離閾値が例えば10mへと、より小さくなるように補正する。[Modification 4]

There are the following methods for specifying the distance threshold. The memory |

[変形例5]

また、距離閾値を特定する方法は次のようなものでもよい。記憶部43は、或るユーザが別のユーザに対して割り当てた、両ユーザの人間関係を象徴するカテゴリ名を含むカテゴリ名データベースを予め記憶している。ここでいうカテゴリ名とは、移動通信端末10が備える電話帳機能でユーザを分類するときに用いる、家族、友人、同僚などの名称である。制御部41は各移動通信端末10からこれらのユーザ名とカテゴリ名とを取得し、カテゴリ名データベースとして記憶部43に記憶させておく。そして、制御部41は、両ユーザのつながり度に応じて決まる距離閾値を、カテゴリ名データベースを参照して得たこれらの両ユーザの関係を意味するカテゴリ名に基づいて補正する。例えば、家族、友人、同僚の順で、親しい関係からそうでもない関係であるとする。そして、両ユーザのつながり度に応じて決まる距離閾値が200mであり、且つ、両ユーザの関係を表すカテゴリ名が友人であった場合には、制御部41は、距離閾値が例えば1kmへと、より大きくなるように補正する。なぜなら、普段から両者が親しい関係にあるなら、過剰な接近通知は避けたほうがよい場合があるからである。その一方で、普段から両者が近い地域に居住しているからこそ、両者のコミュニケーションをより頻繁にするように働きかけることが望ましいという考え方をとるなら、制御部41は、例えば、つながり度に応じて決まる距離閾値が200mであった場合には、距離閾値が例えば10mへと、より小さくなるように補正する。[Modification 5]

Further, the method for specifying the distance threshold may be as follows. The

[変形例6]

さらに、2人以上のユーザ(例えばこの2人のユーザを第1ユーザと第3ユーザとする)が同行しているときに、これらのユーザ群に対して、遠方から他のユーザ(これを第2ユーザとする)が近づいてきた場合には、距離閾値を特定する方法として次のようなものもある。まず、制御部41は、第1ユーザと第2ユーザとのつながり度、及び、第1ユーザに同行している第3ユーザと第2ユーザとのつながり度を、つながり度データベース431を参照してそれぞれ特定する。図10(a)には、第1ユーザであるユーザCと第3ユーザであるユーザDが同行しており、且つ、離れた場所に第2ユーザであるユーザAがいる様子を例示している。この図10(a)示した例では、制御部41は、つながり度データベース431(図4参照)に基づいて、ユーザC(第1ユーザ)とユーザA(第2ユーザ)とのつながり度を「5」と特定する。また、制御部41は、つながり度データベース431(図4参照)に基づいて、ユーザD(第3ユーザ)とユーザA(第2ユーザ)とのつながり度を「1」と特定する。[Modification 6]

Furthermore, when two or more users (for example, these two users are referred to as a first user and a third user) are accompanied by another user (this is designated as the first user and the third user) from a distance. If two users are approaching, there are the following methods for specifying the distance threshold. First, the

次に、制御部41は、特定した第1ユーザと第2ユーザとのつながり度および第3ユーザと第2ユーザとのつながり度に応じた距離閾値を特定する。例えば、制御部41は、特定した第1ユーザと第2ユーザとのつながり度に応じた距離閾値を特定するとともに、第3ユーザと第2ユーザとのつながり度に応じた距離閾値を特定し、さらに、これらの2つの距離閾値を平均する。図10(a)の例の場合、制御部41は、ユーザC(第1ユーザ)とユーザA(第2ユーザ)とのつながり度「5」に応じた距離閾値10m(図6参照)と、ユーザD(第3ユーザ)とユーザA(第2ユーザ)とのつながり度「1」に応じた距離閾値10km(図6参照)とを平均して、距離閾値として約5kmを特定する。そして、制御部41は、図9のステップS23にて特定したユーザC(第1ユーザ)とユーザA(第2ユーザ)との距離及びユーザD(第3ユーザ)とユーザA(第2ユーザ)との距離がそれぞれ、ステップS24にて上記のようにして特定した距離閾値よりも小さい場合に(ステップS25;YES)、それぞれのユーザA,C,Dが利用する移動通信端末10に対し、他方のユーザに関する接近通知処理を行う(ステップS26)。このように、ユーザC(第1ユーザ)とユーザA(第2ユーザ)との距離閾値、及び、ユーザD(第3ユーザ)とユーザA(第2ユーザ)との距離閾値がいずれも約5kmになるということは、結局、図10(b)に示すように、ユーザC(第1ユーザ)とユーザA(第2ユーザ)とのつながり度及びユーザD(第3ユーザ)とユーザA(第2ユーザ)とのつながり度は、いずれも「2」である場合に相当することになる。 Next, the

また、制御部41が第1ユーザと第2ユーザとのつながり度および第3ユーザと第2ユーザとのつながり度に応じた距離閾値を特定する方法は上記の例に限らない。例えば、制御部41は、第1ユーザと第2ユーザとのつながり度と、第3ユーザと第2ユーザとのつながり度とを、この両方のつながり度の差に応じて変更し、その変更後のつながり度に応じた距離閾値を特定してもよい。具体的には、制御部41は、第1ユーザおよび第2ユーザのつながり度と、第3ユーザおよび第2ユーザのつながり度との差が、2以上である場合、小さいほうのつながり度を1つ大きい値に変更し、大きいほうのつながり度を1つ小さい値に変更する。図10(a)の例の場合、制御部41は、ユーザC(第1ユーザ)とユーザA(第2ユーザ)とのつながり度「5」と、ユーザD(第3ユーザ)とユーザA(第2ユーザ)とのつながり度「1」との差は、2以上であるから、制御部41は、前者のつながり度を1つ小さくして「4」に変更し、後者のつながり度を1つ大きくして「2」に変更する(図10(c)参照)。これにより、ユーザC(第1ユーザ)とユーザA(第2ユーザ)との距離閾値は200mとなり、ユーザD(第3ユーザ)とユーザA(第2ユーザ)との距離閾値は5kmとなる。そして、制御部41は、ステップS23にて特定したユーザC(第1ユーザ)とユーザA(第2ユーザ)との距離が、ステップS24にて特定した距離閾値200mよりも小さい場合に(ステップS25;YES)、それぞれのユーザA,Cが利用する移動通信端末10に対し、他方のユーザに関する接近通知処理を行う(ステップS26)。また、制御部41は、ステップS23にて特定したユーザD(第3ユーザ)とユーザA(第2ユーザ)との距離が、ステップS24にて特定した距離閾値5kmよりも小さい場合に(ステップS25;YES)、それぞれのユーザA,Dが利用する移動通信端末10に対し、他方のユーザに関する接近通知処理を行う(ステップS26)。 In addition, the method by which the

[変形例7]

移動通信端末10の測位方法は、実施形態の例に限定されず、次のような方法もある。移動通信端末10の通信部12は、自身の周囲にある複数の基地局からそれぞれ送信される無線信号を受信し、その受信強度を測定している。この無線信号には、送信元の基地局に割り当てられた識別子が含まれている。移動通信端末10の制御部11は、各基地局から送信される無線信号の受信強度とその無線信号の送信元である基地局の識別子との組をRAMに記憶する。測位を行う場合には、移動通信端末10の制御部11は、RAMに記憶している受信強度および識別子の組を通信部12から情報処理装置40に送信する。情報処理装置40は、各基地局の位置をその基地局の識別子に対応付けて記憶しており、移動通信端末10から受信した識別子に基づき、移動通信端末10の周囲にある複数の基地局の位置を特定する。次に、情報処理装置40は、移動通信端末10から受信した受信強度に基づいて、位置を特定した上記の各基地局から移動通信端末10への方向及び距離を算出し、その算出結果から移動通信端末10の位置を特定する。[Modification 7]

The positioning method of the mobile communication terminal 10 is not limited to the example of embodiment, There also exists the following method. The

[変形例8]

また、本発明は、情報処理装置40が行う情報処理方法や、コンピュータを情報処理装置40として機能させるためのプログラムといった形態でも実施が可能である。かかるプログラムは、光ディスク等の記録媒体に記録した形態で提供されたり、インターネット等のネットワークを介して、コンピュータにダウンロードさせ、これをインストールして利用可能にするなどの形態で提供されたりすることが可能である。[Modification 8]

The present invention can also be implemented in the form of an information processing method performed by the

10・・・移動通信端末、11・・・制御部、12・・・通信部、13・・・操作部、14・・・表示部、15・・・音声入出力部、16・・・記憶部、20・・・移動通信網、30・・・SNS提供装置、40・・・情報処理装置、41・・・制御部、42・・・通信部、43・・・記憶部。DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 ... Mobile communication terminal, 11 ... Control part, 12 ... Communication part, 13 ... Operation part, 14 ... Display part, 15 ... Voice input / output part, 16 ... Memory | storage , 20 ... mobile communication network, 30 ... SNS providing device, 40 ... information processing device, 41 ... control unit, 42 ... communication unit, 43 ... storage unit.

Claims (6)

Translated fromJapanese前記第1ユーザが利用する通信端末と前記第2ユーザが利用する通信端末との間の距離を特定する距離特定手段と、

前記つながり度特定手段によって特定されたつながり度に応じた閾値を特定する閾値特定手段と、

前記距離特定手段によって特定された距離が、前記閾値特定手段によって特定された閾値よりも小さい場合に、前記第1ユーザおよび前記第2ユーザの少なくともいずれか一方が利用する前記通信端末に対し、他方のユーザに関する通知を行う通知手段と

を備えることを特徴とする情報処理装置。A connection degree specifying means for specifying a connection degree representing a degree of connection between the first user and the second user;

Distance specifying means for specifying a distance between a communication terminal used by the first user and a communication terminal used by the second user;

Threshold value specifying means for specifying a threshold value according to the connection degree specified by the connection degree specifying means;

When the distance specified by the distance specifying unit is smaller than the threshold specified by the threshold specifying unit, the communication terminal used by at least one of the first user and the second user is An information processing apparatus comprising: notification means for performing notification regarding the user.

前記第1ユーザと前記第2ユーザがそれぞれ居住している地域間の距離を求め、

求めた前記距離に基づいて、前記つながり度に応じて決まる閾値を補正する、

ことを特徴とする請求項1記載の情報処理装置。The threshold specifying means includes

Finding the distance between the areas where the first user and the second user reside,

Based on the obtained distance, a threshold value determined according to the connection degree is corrected.

The information processing apparatus according to claim 1.

前記第1ユーザと前記第2ユーザのうちいずれか一方のユーザが他方のユーザに対して割り当てた、両ユーザの人間関係を象徴するカテゴリ名を特定し、

特定したカテゴリ名に基づいて、前記つながり度に応じて決まる閾値を補正する

ことを特徴とする請求項1または2に記載の情報処理装置。The threshold specifying means includes

A category name symbolizing the human relationship between the two users assigned to the other user by one of the first user and the second user;

The information processing apparatus according to claim 1, wherein a threshold value determined according to the connection degree is corrected based on the identified category name.

前記閾値特定手段は、

前記つながり度特定手段によって特定された前記第1ユーザと前記第2ユーザとのつながり度および前記第3ユーザと前記第2ユーザとのつながり度に応じた前記閾値を特定する

ことを特徴とする請求項1〜3のいずれか1項に記載の情報処理装置。The connection degree specifying means specifies the connection degree between the third user and the second user who accompany the first user,

The threshold specifying means includes

The threshold according to the connection degree between the first user and the second user specified by the connection degree specifying means and the connection degree between the third user and the second user is specified. Item 4. The information processing device according to any one of Items 1 to 3.

前記第1ユーザが利用する通信端末と前記第2ユーザが利用する通信端末との間の距離を特定する距離特定ステップと、

前記つながり度特定ステップにおいて特定されたつながり度に応じた閾値を特定する閾値特定ステップと、

前記距離特定ステップにおいて特定された距離が、前記閾値特定ステップにおいて特定された閾値よりも小さい場合に、前記第1ユーザおよび前記第2ユーザの少なくともいずれか一方が利用する通信端末に対し、他方のユーザに関する通知を行う通知ステップと

を備えることを特徴とする情報処理方法。A connection degree specifying step for specifying a connection degree representing the degree of connection between the first user and the second user;

A distance specifying step for specifying a distance between a communication terminal used by the first user and a communication terminal used by the second user;

A threshold specifying step for specifying a threshold corresponding to the connection degree specified in the connection degree specifying step;

When the distance specified in the distance specifying step is smaller than the threshold specified in the threshold specifying step, the communication terminal used by at least one of the first user and the second user is An information processing method comprising: a notifying step for notifying a user.

第1ユーザと第2ユーザとのつながりの程度を表すつながり度を特定するつながり度特定ステップと、

前記第1ユーザが利用する通信端末と前記第2ユーザが利用する通信端末との間の距離を特定する距離特定ステップと、

前記つながり度特定ステップにおいて特定されたつながり度に応じた閾値を特定する閾値特定ステップと、

前記距離特定ステップにおいて特定された距離が、前記閾値特定ステップにおいて特定された閾値よりも小さい場合に、前記第1ユーザおよび前記第2ユーザの少なくともいずれか一方が利用する通信端末に対し、他方のユーザに関する通知を行う通知ステップと

を実行させるためのプログラム。On the computer,

A connection degree specifying step for specifying a connection degree representing the degree of connection between the first user and the second user;

A distance specifying step for specifying a distance between a communication terminal used by the first user and a communication terminal used by the second user;

A threshold specifying step for specifying a threshold corresponding to the connection degree specified in the connection degree specifying step;

When the distance specified in the distance specifying step is smaller than the threshold specified in the threshold specifying step, the communication terminal used by at least one of the first user and the second user is A program for executing a notification step for notifying a user.

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2013000521AJP2014132728A (en) | 2013-01-07 | 2013-01-07 | Information processing device, information processing method, and program |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2013000521AJP2014132728A (en) | 2013-01-07 | 2013-01-07 | Information processing device, information processing method, and program |

Publications (1)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2014132728Atrue JP2014132728A (en) | 2014-07-17 |

Family

ID=51411613

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2013000521APendingJP2014132728A (en) | 2013-01-07 | 2013-01-07 | Information processing device, information processing method, and program |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP2014132728A (en) |

Cited By (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPWO2020255220A1 (en)* | 2019-06-17 | 2020-12-24 |

- 2013

- 2013-01-07JPJP2013000521Apatent/JP2014132728A/enactivePending

Cited By (4)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPWO2020255220A1 (en)* | 2019-06-17 | 2020-12-24 | ||

| WO2020255220A1 (en)* | 2019-06-17 | 2020-12-24 | 日本電信電話株式会社 | Aid giver selection device, aid giver selection method, and program |

| JP7396359B2 (en) | 2019-06-17 | 2023-12-12 | 日本電信電話株式会社 | Supporter selection device, supporter selection method, and program |

| US12185183B2 (en) | 2019-06-17 | 2024-12-31 | Nippon Telegraph And Telephone Corporation | Supporter selection apparatus, supporter selection method and program |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| US10013670B2 (en) | Automatic profile selection on mobile devices | |

| CN112333633B (en) | Computer-implemented method, device and system for sharing a location of a mobile device | |

| US9288638B2 (en) | Social networking of mobile devices | |

| ES2642062T3 (en) | Method and system for communication in a given location | |

| US10616718B2 (en) | Method and system for providing information about time zone of a wireless communication device | |

| US20230188411A1 (en) | Setting a Reminder that is Triggered by a Target User Device | |

| US20130326209A1 (en) | Automatic Alert Mode Selection | |

| US10375594B2 (en) | Apparatus and method for generating an alert based on signal strength | |

| JP2016194797A (en) | Terminal device, information processing method, and program | |

| WO2014114837A1 (en) | Method for managing privacy and security in a social network, by checking shared data and relationships between users | |

| JP7196176B2 (en) | remote subscriber identity module | |

| JP2007207252A (en) | Visual display of contact position | |

| US9338602B2 (en) | Method for providing location-based service for finding person using smart device | |

| JP6345857B1 (en) | Group communication system, terminal device, position information notification method, and program | |

| JP2014132728A (en) | Information processing device, information processing method, and program | |

| EP2974160B1 (en) | Peer-to-peer device movement communications | |

| US11304026B2 (en) | Assisted micro-environment interaction | |

| JPWO2011030733A1 (en) | Information processing system, information processing method, information processing apparatus, information processing apparatus control method, information processing terminal, information processing terminal control method, information storage medium, and program | |

| US9756683B2 (en) | Direct data transfer among communication devices | |

| Jonsson et al. | Proximity-based reminders using Bluetooth | |

| JP5293803B2 (en) | Terminal device and program | |

| KR102373530B1 (en) | Method for providing appointment managing service based on appointment information expressed one or more division area | |

| JP2025035203A (en) | Terminal device, notification method, and program | |

| KR20160002523A (en) | A portable terminal for providing a network service based on interests and a method for operating it | |

| JP2009105688A (en) | Communication terminal, communication system, and method of communication thereof |