JP2012133618A - Information processing apparatus, information processing system, and program - Google Patents

Information processing apparatus, information processing system, and programDownload PDFInfo

- Publication number

- JP2012133618A JP2012133618AJP2010285634AJP2010285634AJP2012133618AJP 2012133618 AJP2012133618 AJP 2012133618AJP 2010285634 AJP2010285634 AJP 2010285634AJP 2010285634 AJP2010285634 AJP 2010285634AJP 2012133618 AJP2012133618 AJP 2012133618A

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- data

- information

- location information

- storage unit

- information processing

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Pending

Links

Images

Landscapes

- Accessory Devices And Overall Control Thereof (AREA)

- Information Transfer Between Computers (AREA)

- Facsimiles In General (AREA)

Abstract

Description

Translated fromJapanese本発明は、情報処理装置、情報処理システム、及びプログラムに関し、特にネットワークを介してデータを共有する情報処理装置、情報処理システム、及びプログラムに関する。 The present invention relates to an information processing device, an information processing system, and a program, and more particularly to an information processing device, an information processing system, and a program that share data via a network.

画像形成装置には、例えば、ユーザごとに各機能に関してパラメータの既定値等(以下、単に「設定情報」という。)を設定し、保存しておくことが可能とされている。例えば、コピー機能に関しては、カラーモード、集約、両面等のパラメータの既定値を設定情報として設定しておくことができる。その結果、各ユーザは、各パラメータをその都度設定することなく、設定情報を呼び出すことで、好みの設定に応じたジョブを画像形成装置に実行させることができる。 In the image forming apparatus, for example, default values of parameters (hereinafter simply referred to as “setting information”) for each function can be set and stored for each user. For example, with respect to the copy function, default values of parameters such as color mode, aggregation, and duplex can be set as setting information. As a result, each user can cause the image forming apparatus to execute a job according to a desired setting by calling the setting information without setting each parameter each time.

複数台の画像形成装置が設置されているオフィス等においては、各画像形成装置において設定情報が管理されることになる。そうすると、いずれかの画像形成装置において設定情報が変更された場合、画像形成装置にごとに設定情報が異なってしまうといった状況が発生しうる。このような状況は、設定情報による利便性を却って損なってしまう結果を招きかねない。 In an office or the like where a plurality of image forming apparatuses are installed, setting information is managed in each image forming apparatus. Then, when the setting information is changed in any one of the image forming apparatuses, a situation may occur in which the setting information is different for each image forming apparatus. Such a situation may lead to a loss of convenience due to the setting information.

そこで、従来、複数台の画像形成装置間において、設定情報の同期が図られるネットワーク同期システムが考案されている(例えば、特許文献1、特許文献2、又は特許文献3参照)。具体的には、いずれかの画像形成装置において設定情報の更新が行われると、更新後の設定情報が他の画像形成装置に配信される。各画像形成装置は、配信された設定情報によって、自機内に保存されている設定情報を更新する。 Therefore, conventionally, a network synchronization system has been devised in which setting information is synchronized between a plurality of image forming apparatuses (see, for example,

また、オリジナルの設定情報の管理元を一部の画像形成装置(以下、「マスター機」という。)に限定し、他の画像形成装置(以下、「サブ機」という。)は、管理元へのリンク情報を記憶しておくという形態のネットワーク同期システムも考案されている。サブ機において設定情報への操作要求が発生した場合、操作要求は、リンク情報に基づいてマスター機にリダイレクトされる。その結果、設定情報へのアクセスが可能となる。 Further, the management source of the original setting information is limited to a part of the image forming apparatuses (hereinafter referred to as “master machine”), and the other image forming apparatuses (hereinafter referred to as “sub-machines”) are directed to the management source. A network synchronization system has been devised in which the link information is stored. When an operation request for setting information is generated in the sub machine, the operation request is redirected to the master machine based on the link information. As a result, the setting information can be accessed.

上記のようなネットワーク同期システムによれば、ユーザは、いずれの画像形成装置を利用しても、同じ設定情報を利用することができる。 According to the network synchronization system as described above, the user can use the same setting information regardless of which image forming apparatus is used.

しかしながら、更新された設定情報を他の機器に配信することによって同期を図る形態のネットワーク同期システムでは、設定情報を共有する全ての画像形成装置において同期のための処理が必要となる。したがって、設定情報の同期のための処理負荷が高いという問題があった。斯かる問題を解消するため、設定情報の同期の頻度を減らす等の対策も図られている。しかし、その場合、或る画像形成装置における設定情報の更新が、他の画像形成装置に反映されるまで時間を要し、それまでの間、画像形成装置間に設定情報の不整合が生じてしまう。 However, in a network synchronization system that achieves synchronization by distributing updated setting information to other devices, a process for synchronization is required in all image forming apparatuses that share the setting information. Therefore, there is a problem that the processing load for synchronization of setting information is high. In order to solve such a problem, measures such as reducing the frequency of synchronization of setting information have been taken. However, in that case, it takes time until the update of the setting information in one image forming apparatus is reflected in the other image forming apparatuses, and inconsistency of the setting information occurs between the image forming apparatuses until then. End up.

また、リンク情報によって同期を図る形態のネットワーク同期システムでは、マスター機に対するネットワーク負荷が集中してしまうという問題があった。また、マスター機に障害が発生した場合等、マスター機との通信が不能となった場合に、サブ機において設定情報にアクセスできなくなってしまうという問題があった。 Further, in the network synchronization system in which synchronization is performed by link information, there is a problem that the network load on the master machine is concentrated. Further, when communication with the master machine becomes impossible, such as when a failure occurs in the master machine, there is a problem that the setting information cannot be accessed in the sub machine.

本発明は、上記の点に鑑みてなされたものであって、複数の装置によるデータの共有を適切に実現することのできる情報処理装置、情報処理システム、及びプログラムの提供を目的とする。 The present invention has been made in view of the above points, and an object thereof is to provide an information processing apparatus, an information processing system, and a program capable of appropriately realizing data sharing by a plurality of apparatuses.

そこで上記課題を解決するため、本発明は、データの所在情報を記憶する所在情報記憶手段と、前記データの操作要求に応じ、前記所在情報に基づき、操作要求の対象とされたデータをネットワークを介して取得し、データ記憶手段に記録する複製手段と、前記所在情報を、前記データ記憶手段に記録されたデータを示す値に更新する所在情報切替手段とを有する。 Accordingly, in order to solve the above-described problem, the present invention provides a location information storage unit for storing location information of data, and a network that stores data targeted for an operation request based on the location information in response to the operation request for the data. And a location information switching unit for updating the location information to a value indicating the data recorded in the data storage unit.

このような情報処理装置では、複数の装置によるデータの共有を適切に実現することができる。 In such an information processing apparatus, data sharing by a plurality of apparatuses can be appropriately realized.

本発明によれば、複数の装置によるデータの共有を適切に実現することができる。 According to the present invention, data sharing by a plurality of devices can be appropriately realized.

以下、図面に基づいて本発明の実施の形態を説明する。図1は、本発明の実施の形態におけるネットワーク同期システムの構成例を示す図である。同図のネットワーク同期システム1において、画像形成装置10a、10b、10c、及び10d等の複数台の画像形成装置10は、LAN(Local Area Network)等のネットワーク30(有線又は無線の別は問わない)を介して相互に通信可能に接続されている。また、一台以上のユーザPC20が、ネットワーク30を介して各画像形成装置10と接続されている。なお、各画像形成装置10は、インターネット等の広域的なネットワークを介して接続されていてもよい。 Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of a network synchronization system according to an embodiment of the present invention. In the

画像形成装置10は、印刷、スキャン、コピー、及びFAX送受信等のうちの二以上の機能を一台の筐体によって実現する複合機である。但し、いずれか一つの機能を単体で有する機器が画像形成装置10として用いられてもよい。本実施の形態において、各画像形成装置10は、マスター機又はサブ機に分類される。マスター機とは、各画像形成装置10より共有される所定のデータ(以下、「共有データ」という。)のオリジナルデータの保存場所を提供する(すなわち、オリジナルデータを記憶又は管理する)画像形成装置10である。マスター機とネットワークを介して接続される外部記憶装置又は外部コンピュータに共有データのオリジナルデータが記憶されてもよい。共有データの一例としては、画像形成装置10に対する設定情報、画像形成装置10において保存及び管理される各種電子データ(画像データ、文書データ等)等が挙げられる。設定情報とは、例えば、コピーに対するパラメータの既定値の集合である。又は、ユーザ情報も設定情報に含まれうる。ユーザ情報は、ユーザ名、パスワード、メールアドレス等を含む。ユーザ名及びパスワードは、ユーザの認証に用いられる。メールアドレスは、画像形成装置10において保存されているデータ、又はスキャンされた画像データの転送先の指定等に用いられる。 The

サブ機は、共有データへのリンク情報を有する画像形成装置10である。リンク情報は、共有データの所在を示す情報であると共に、マスター機がサブ機に共有データを公開するための公開情報であるともいえる。サブ機において共有データに対する操作要求が発生した場合、当該操作要求は、リンク情報に基づいてマスター機に転送される。その結果、ネットワークに接続されている全ての画像形成装置10が同じ共有データを管理しているようにユーザに見せることが出来る。換言すれば、共有データの管理がマスター機に一元化されていることにより、いずれの画像形成装置10が操作対象とされた場合であっても、ユーザは、実質的に同じ共有データを操作対象とすることができる。 The sub machine is the

なお、マスター機とサブ機という分類は、共有データごとに異なりうる相対的なものである。すなわち、画像形成装置10aは、データAに関してはマスター機であるが、データBに関しては画像形成装置10bがマスター機であるという状況が発生しうる。 The classification of the master machine and the sub machine is a relative one that can be different for each shared data. That is, the

ユーザPC20は、マウス及びキーボード等の入力手段、並びに液晶ディスプレイ等の表示手段等を備え、画像形成装置10に対する遠隔的なユーザインタフェースとして機能するコンピュータである。本実施の形態において、ユーザPC20は、ネットワーク30を介して共有データを操作するために用いられる。但し、共有データは、各画像形成装置10の操作パネルからも操作されうる。 The

図2は、本発明の実施の形態における画像形成装置のハードウェア構成例を示す図である。同図において、画像形成装置10は、コントローラ11、スキャナ12、プリンタ13、モデム14、操作パネル15、ネットワークインタフェース16、及びSDカードスロット17等のハードウェアを有する。 FIG. 2 is a diagram illustrating a hardware configuration example of the image forming apparatus according to the embodiment of the present invention. In FIG. 1, the

コントローラ11は、CPU111、RAM112、ROM113、HDD114、及びNVRAM115等を有する。ROM113には、各種のプログラムやプログラムによって利用されるデータ等が記録されている。RAM112は、プログラムをロードするための記憶領域や、ロードされたプログラムのワーク領域等として用いられる。CPU111は、RAM112にロードされたプログラムを処理することにより、各種の機能を実現する。HDD114には、プログラムやプログラムが利用する各種のデータ等が記録される。NVRAM115には、各種の設定情報等が記録される。 The

スキャナ12は、原稿より画像データを読み取るためのハードウェア(画像読取手段)である。プリンタ13は、印刷データを印刷用紙に印刷するためのハードウェア(印刷手段)である。モデム14は、電話回線に接続するためのハードウェアであり、FAX通信による画像データの送受信を実行するために用いられる。操作パネル15は、ユーザからの入力の受け付けを行うためのボタン等の入力手段や、液晶パネル等の表示手段等を備えたハードウェアである。ネットワークインタフェース16は、LAN等のネットワーク(有線又は無線の別は問わない。)に接続するためのハードウェアである。SDカードスロット17は、SDカード80に記録されたプログラムを読み取るために利用される。すなわち、画像形成装置10では、ROM113に記録されたプログラムだけでなく、SDカード80に記録されたプログラムもRAM112にロードされ、実行されうる。なお、他の記録媒体(例えば、CD−ROM又はUSB(Universal Serial Bus)メモリ等)によってSDカード80が代替されてもよい。すなわち、SDカード80の位置付けに相当する記録媒体の種類は、所定のものに限定されない。この場合、SDカードスロット17は、記録媒体の種類に応じたハードウェアによって代替されればよい。 The

図3は、本発明の実施の形態における画像形成装置の機能構成例を示す図である。同図において、画像形成装置10は、履歴情報記憶部121、データ記憶部122、リンク情報記憶部123、履歴記録部124、履歴解析部125、データ管理部126、データ複製部127、リンク管理部128、リンク切替部129、データ送受信部130、及びリンク送受信部131等を有する。履歴情報記憶部121、データ記憶部122、及びリンク情報記憶部123は、HDD114又はNVRAM115を用いて実現される。履歴記録部124、履歴解析部125、データ管理部126、データ複製部127、リンク管理部128、リンク切替部129、データ送受信部130、及びリンク送受信部131は、画像形成装置10にインストールされたプログラムがCPU111に実行させる処理により実現される。 FIG. 3 is a diagram illustrating a functional configuration example of the image forming apparatus according to the embodiment of the present invention. In the figure, an

履歴情報記憶部121は、共有データに対するアクセスログ(操作履歴)を記憶する。データ記憶部122は、共有データの実体及びその書誌情報等を記憶する。データ記憶部122には、共有データのオリジナルデータから複製されたデータ(複製データ)も記憶されうる。例えば、或るサブ機においてアクセス回数の多い共有データについては、その複製データがサブ機のデータ記憶部122に記録される。リンク情報記憶部123は、共有データのオリジナルデータ又は複製データに対するリンク情報を記憶する。 The history

履歴記録部124は、共有データへのアクセス(操作)に応じ、アクセスログを履歴情報記憶部121に記録する。アクセスログが記録されるタイミングは、例えば、共有データへのアクセスが発生した直後である。 The

履歴解析部125は、履歴情報記憶部121に記憶されているアクセスログを定期的に解析し、操作対象ごと(共有データごと)に使用状況を示す統計情報(アクセス回数等)を算出する。統計情報が、予め設定された条件に合致する場合、履歴解析部125は、条件に合致した共有データをデータ複製部127に通知する。 The

データ複製部127は、履歴解析部125から通知のあった共有データ(例えば、アクセス回数の多い共有データ)をマスター機より取得する。取得された共有データは、複製データは、データ記憶部122に記録される。これにより、共有データの複製データが生成される。複製データが生成されたことはリンク切替部129に通知される。 The

データ管理部126は、データ記憶部122の監視等を行う。例えば、データ管理部126は、データ記憶部122への共有データの生成を検知する。また、データ管理部126は、データ記憶部122の状態(空き領域の低下等)等に応じて、複製データの圧縮又は削除等を行う。 The

リンク切替部129は、データ複製部127によって共有データの複製データが生成された場合に、リンク情報記憶部123に記憶されている、当該共有データのリンク情報を更新する。すなわち、当該リンク情報の示すリンク先(公開先)が、マスター機におけるオリジナルデータから自機における複製データへと切り替えられる。また、リンク切替部129は、データ管理部126によって複製データが削除された場合に、リンク情報記憶部123に記憶されている、当該複製データに係る共有データのリンク情報を、複製データが取得される前の状態に復元する。すなわち、当該リンク情報の示すリンク先が、自機における複製データからマスター機におけるオリジナルデータへと切り替えられる。 The

リンク管理部128は、自機において共有データのオリジナルデータが生成された際に、当該オリジナルデータに対するリンク情報を生成し、当該リンク情報をリンク情報記憶部123に記録する。オリジナルデータの生成は、例えば、スキャンされた画像データ又は当該画像データが加工(OCR(Optical Character Recognition)等)されたデータがデータ記憶部122に記録された場合、又はユーザPC20より、データ記憶部122に対して電子データがアップロードされた場合等に発生する。また、共有データが設定情報である場合、新たな設定情報の生成もオリジナルデータの生成に相当する。リンク管理部128は、また、ユーザによる指示等に応じて、オリジナルデータが削除された場合は、当該オリジナルデータに関するリンク情報をリンク情報記憶部123より削除する。 When the original data of the shared data is generated in the own device, the

リンク送受信部131は、リンク管理部128によって生成されたオリジナルデータに対するリンク情報を、他の画像形成装置(すなわち、サブ機)に対して送信する。また、リンク送受信部131は、他機において生成されたオリジナルデータに対するリンク情報を受信し、リンク情報記憶部123に記録する。 The link transmission /

データ送受信部130は、共有データのオリジナルデータ又は複製データが更新された場合、更新後のデータ(更新データ)を他の画像形成装置10に送信する。データ送受信部130は、また、他の画像形成装置10より送信された更新データを受信する。データ送受信部130によって受信された更新データに関するオリジナルデータ又は複製データを有している画像形成装置10のデータ管理部126は、更新データによってオリジナルデータ又は複製データを更新(上書き)する。 The data transmission /

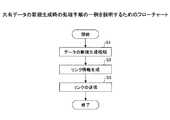

以下、各画像形成装置10が実行する処理手順について説明する。図4は、共有データの新規生成時の処理手順の一例を説明するためのフローチャートである。同図の処理手順は、新規生成される共有データに関するマスター機において実行される。 Hereinafter, a processing procedure executed by each

データ記憶部122にオリジナルデータが新たに生成されると、データ記憶部122を監視しているデータ管理部126は、当該生成を検知する(S1)。オリジナルデータの生成は、例えば、スキャン蓄積ジョブの実行に応じて、スキャンされた画像データ又は当該画像データが加工(OCR(Optical Character Recognition)等)されたデータがデータ記憶部122に記録された場合、又はユーザPC20より、データ記憶部122に対して電子データがアップロードされた場合等に発生する。データ管理部126には、新たなオリジナルデータ(新規データ)の書誌情報も記録される。 When original data is newly generated in the

図5は、データ記憶部に記憶される書誌情報の構成例を示す図である。同図に示されるように、各共有データの書誌情報は、書誌ID、作成日時、更新日時、及びファイルサイズ等の項目を含む。 FIG. 5 is a diagram illustrating a configuration example of bibliographic information stored in the data storage unit. As shown in the figure, the bibliographic information of each shared data includes items such as bibliographic ID, creation date / time, update date / time, and file size.

書誌IDは、書誌情報の識別子である。書誌IDは、共有データごとに生成される。したがって、書誌IDは、ネットワーク同期システム1において、共有データごとに一意な値となる。画像形成装置10間における書誌IDの重複を回避するため、書誌IDには、画像形成装置10の識別情報が含まれるようにしてもよい。なお、本実施の形態において、書誌IDは、データ記憶部122において共有データを格納するファイル名としても用いられる。 The bibliographic ID is an identifier of bibliographic information. A bibliographic ID is generated for each shared data. Therefore, the bibliographic ID is a unique value for each shared data in the

作成日時は、共有データが作成された日時である。更新日時は、共有データの最終更新日時である。ファイルサイズは、共有データを格納するファイルのサイズ(例えば、バイト単位)である。 The creation date is the date when the shared data was created. The update date / time is the last update date / time of the shared data. The file size is the size (for example, in bytes) of a file that stores shared data.

なお、データ管理部126は、生成された新規データの書誌ID等を指定して、新規データの生成をリンク管理部128に通知する。 Note that the

続いて、リンク管理部128は、通知された書誌IDに基づいて、新規データのリンク情報を生成し、当該リンク情報をリンク情報記憶部123に記録する(S2)。 Subsequently, the

図6は、リンク情報記憶部に記憶されるリンク情報の構成例を示す図である。同図において、リンク情報は、リンクID、書誌ID、リンク先、オリジナルリンク先、複製フラグ、リンク作成日時、及び最終アクセス日時等の項目を含む。 FIG. 6 is a diagram illustrating a configuration example of link information stored in the link information storage unit. In the figure, the link information includes items such as a link ID, a bibliographic ID, a link destination, an original link destination, a copy flag, a link creation date, and a last access date.

リンクIDは、リンク情報の識別子である。書誌IDは、リンク情報が対応する共有データの書誌IDである。リンク先は、ネットワーク同期システム1において、書誌IDに係る共有データの保存先(所在)を示すアドレス情報である。同図において、リンク先は、URL(Uniform Resource Locator)の形式が採用されている。但し、ネットワーク同期システム1において共有データを識別可能な情報であれば、他の形式によってリンク情報が生成されてもよい。例えば、当該画像形成装置10のIPアドレスと、新規データのファイルパス名との組み合わせであってもよい。なお、オリジナルデータが他機に保存されている場合、リンク先としてのURLは、「http」で始まる。一方、オリジナルデータが自機に保存されている場合、リンク先としてのURLは、「file」で始まる。図4は、自機にオリジナルデータが生成される場合の処理手順を示す。したがって、ステップS2において記録されるリンク情報は、図6の3行目のように、「file」で始まるリンク先を含む。 The link ID is an identifier of link information. The bibliographic ID is the bibliographic ID of the shared data corresponding to the link information. The link destination is address information indicating a storage location (location) of shared data related to the bibliographic ID in the

なお、本実施の形態において、リンク先は、狭義において所在情報の一例である。リンク情報は、広義において所在情報の一例である。 In the present embodiment, the link destination is an example of location information in a narrow sense. Link information is an example of location information in a broad sense.

オリジナルリンク先は、リンク先の値が、共有データの複製データの生成によって複製データを示す値に更新される場合に、オリジナルデータを示すURLを退避しておくための項目である。 The original link destination is an item for saving the URL indicating the original data when the value of the link destination is updated to a value indicating the replica data by generating the replica data of the shared data.

複製フラグは、書誌IDに係る共有データの複製データが自機のデータ記憶部122に記憶されているか(TRUE)否か(FALSE)を示す情報である。したがって、書誌IDに係る共有データに関してサブ機に相当する画像形成装置10において、複製データが生成されている場合、複製フラグの値は「TRUE」となる。図4において生成されるのは、オリジナルデータである。したがって、ステップS2において記録されるリンク情報の複製フラグの値は「FALSE」となる。オリジナルデータは、複製データと区別されるからである。 The duplicate flag is information indicating whether duplicate data of shared data related to the bibliographic ID is stored in the

なお、リンク先としてのURLが「http」で始まる場合、複製フラグの値は「FALSE」となる。一方、リンク先としてのURLが「file」で始まる場合、複製フラグの値は「TRUE」又は「FALSE」である。すなわち、当該リンク先としてのURLがオリジナルデータを示す場合、複製フラグの値は「FALSE」となる。当該リンク先としてのURLが複製データを示す場合、複製フラグの値は「TRUE」となる。 When the URL as the link destination starts with “http”, the value of the copy flag is “FALSE”. On the other hand, when the URL as the link destination starts with “file”, the value of the replication flag is “TRUE” or “FALSE”. That is, when the URL as the link destination indicates original data, the value of the replication flag is “FALSE”. When the URL as the link destination indicates copy data, the value of the copy flag is “TRUE”.

リンク作成日時は、リンク情報がリンク情報記憶部123に記録された日時である。最終アクセス日時は、リンク情報が最後にアクセスされた日時である。 The link creation date and time is the date and time when link information was recorded in the link

続いて、リンク送受信部131は、ステップS2においてリンク管理部128によって生成されたリンク情報を、他の画像形成装置10に送信する(S3)。他の画像形成装置10のIPアドレスの一覧は、例えば、予めHDD114又はNVRAM115に記録されている。又は、リンク情報は、ネットワーク30上にブロードキャストされてもよい。 Subsequently, the link transmission /

続いて、ステップS4において送信されたリンク情報を受信した画像形成装置10において実行される処理手順について説明する。 Next, a processing procedure executed in the

図7は、リンク情報受信時の処理手順の一例を説明するためのフローチャートである。同図の処理は、受信されるリンク情報に係る共有データに関してサブ機に位置付けられる各画像形成装置10において実行される。 FIG. 7 is a flowchart for explaining an example of a processing procedure when link information is received. The process shown in FIG. 11 is executed in each

ステップS11において、リンク情報の受信を待機していたリンク送受信部131は、リンク情報を受信する。リンク送受信部131は、受信されたリンク情報をリンク管理部128に通知する(S12)。続いて、リンク管理部128は、通知されたリンク情報をリンク情報記憶部123に記録する(S13)。ここで記録されるリンク情報の内容は、マスター機が、図4のステップS2において記録するリンク情報の内容とほぼ同様である。但し、受信されたリンク情報のリンク先の値は、「http」で開始されるURLに修正される。すなわち、当該リンク先の値は、リモートのURLを示す値に修正される。斯かる修正は、リンク情報を受信したサブ機側で行われてもよいし、リンク情報を送信するマスター機側で行われてもよい。 In step S11, the link transmission /

図4及び図7の処理が実行されることにより、新規データに関して、ネットワーク同期システム1のいずれの画像形成装置10からも操作が可能となる。 By executing the processes of FIGS. 4 and 7, new data can be operated from any

続いて、いずれかの画像形成装置10に対して、共有データに対する操作要求が入力された際に実行される処理手順について説明する。 Next, a processing procedure executed when an operation request for shared data is input to any of the

図8は、共有データに対する操作時の処理手順の一例を説明するためのフローチャートである。同図の処理手順は、共有データに対する操作要求を受け付けた画像形成装置10において実行される。操作要求は、例えば、ユーザPC20又は操作パネル15を介してユーザによって入力される。例えば、或る画像形成装置10に対して、データ記憶部122に記憶されている共有データの一覧画面の表示指示が入力されると、データ管理部126は、当該一覧画面をユーザPC20又は操作パネル15に表示させる。当該一覧画面において、いずれか共有データが選択され、当該共有データに関して操作要求(例えば、印刷要求、メール送信要求)等が入力される。操作要求において、少なくとも、操作対象の共有データの書誌IDが指定又は特定される。 FIG. 8 is a flowchart for explaining an example of a processing procedure when operating shared data. The processing procedure in FIG. 5 is executed in the

操作要求の入力に応じ、履歴解析部125は、履歴情報記憶部121より履歴情報を取得する(S21)。 In response to the input of the operation request, the

図9は、履歴情報記憶部に記憶される履歴情報の構成例を示す図である。同図において、履歴情報は、日付、時刻、ユーザID、ホスト名、参照元IPアドレス、及び書誌ID等の項目を含む。 FIG. 9 is a diagram illustrating a configuration example of history information stored in the history information storage unit. In the figure, history information includes items such as date, time, user ID, host name, reference source IP address, and bibliographic ID.

日付及び時刻は、履歴情報が生成された日時(すなわち、共有データへのアクセスが行われた日時)である。ユーザIDは、操作要求元のユーザのユーザIDである。ホスト名及び参照元IPアドレスは、操作要求の入力に利用された画像形成装置10又はユーザPC20のホスト名又はIPアドレスである。すなわち、ユーザPC20を介して操作要求が入力された場合、ホスト名及び参照元IPアドレスには、当該ユーザPC20のホスト名又はIPアドレスが記録される。操作パネル15を介して操作要求が入力された場合、ホスト名及び参照元IPアドレスには、当該操作パネル15に係る画像形成装置10のホスト名又はIPアドレスが記録される。書誌IDは、操作の対象とされた共有データの書誌IDである。 The date and time are the date and time when the history information was generated (that is, the date and time when the shared data was accessed). The user ID is the user ID of the user who requested the operation. The host name and the reference source IP address are the host name or IP address of the

続いて、履歴解析部125は、取得された履歴情報を解析して、操作要求において操作対象として指定されている共有データ(以下、「対象データ」という。)について、統計情報を算出する(S22)。例えば、総アクセス回数又はアクセス率(使用率)等が算出される。総アクセス回数は、対象データの書誌IDを含む履歴情報の総数を計数することにより得られる。アクセス率は、例えば、総アクセス回数を、取得された履歴情報の総数によって除することにより得られる。但し、他の方法によって統計情報が算出されてもよい。 Subsequently, the

なお、上記したステップS21では、履歴情報記憶部121に記憶されている全ての履歴情報が取得されてもよいし、現時点から遡って所定期間内の日付及び時刻に係る履歴情報が取得されてもよい。後者の場合、ステップS22では、最近の使用状況に関する統計情報が得られる。 Note that in step S21 described above, all history information stored in the history

続いて、データ複製部127は、対象データの実体(オリジナルデータ又は複製データ)が自機内に有るか否かを判定する(S23)。当該判定は、対象データの書誌IDを有するリンク情報に基づいて行われる。すなわち、当該リンク情報のリンク先が「file」で始まっている場合、対象データの実体は自機内にあると判定される。当該リンク先が「http」で始まっている場合、対象データの実体は自機内に無いと判定される。 Subsequently, the

対象データの実体が自機内に無い場合(S23でNo)、データ複製部127は、共有データの複製データの生成の是非又は要否を判定する(S24)。当該判定は、履歴解析部125によって算出された統計情報に基づいて行われる。例えば、対象情報の総アクセス回数が閾値以上である場合、又はアクセス率が閾値以上である場合、データ複製部127は、複製データを自機内に生成するべきであると判定する。このような場合は、自機を介して対象データが操作される頻度が高いと判断できる。したがって、対象データに対するアクセス効率等に鑑みて、対象データの実体(ここでは、複製データ)が自機内に存在した方が有利であると考えられるからである。 If the target data does not exist in the own device (No in S23), the

そこで、データ複製部127は、対象データのリンク情報に含まれているリンク先より、対象データ及び該対象データの書誌情報を取得(ダウンロード)し、データ記憶部122に記録する(S25)。これにより、対象データの複製データが自機内に生成されたことになる。続いて、リンク切替部129は、対象データのリンク情報を更新する(S26)。すなわち、当該リンク情報のリンク先の値が、オリジナルリンク先に退避(コピー)される。また、当該リンク情報のリンク先の値は、自機のデータ記憶部122における複製データを示す値(データ記憶部122に記録されたデータを示す値)に切り替えられる。また、複製フラグの値は、「TRUE」に更新される。 Therefore, the

図10は、複製データの生成に応じて更新されたリンク情報の例を示す図である。同図では、図6に示されるリンク情報に対して、2行目(No.2)のリンク情報が更新された例が示されている。すなわち、当該リンク情報の当初のリンク先の値は、オリジナルリンク先に記録されている。また、当該リンク情報のリンク先の値は、ローカルなファイルを示すURL(「file」で始まるURL)に更新されている。また、当該リンク情報の複製フラグの値が「TRUE」に更新されている。但し、書誌IDは、更新されない。書誌IDは、オリジナルデータ及び複製データとの間で共通だからである。 FIG. 10 is a diagram illustrating an example of link information updated in accordance with generation of duplicate data. In the figure, an example in which the link information of the second row (No. 2) is updated with respect to the link information shown in FIG. That is, the original link destination value of the link information is recorded in the original link destination. Further, the link destination value of the link information is updated to a URL indicating a local file (a URL starting with “file”). In addition, the value of the duplication flag of the link information is updated to “TRUE”. However, the bibliographic ID is not updated. This is because the bibliographic ID is common between the original data and the duplicate data.

なお、図10より明らかなように、リンク先が複製データであるか否かは、オリジナルリンク先に値が記録されているか否かによっても判定することができる。したがって、リンク先が複製データであるか否かを判定する際に、複製フラグの代わりにオリジナルリンク先が用いられてもよい。換言すれば、複製フラグは、必ずしもリンク情報に含まれていなくてもよい。 As can be seen from FIG. 10, whether or not the link destination is duplicated data can also be determined by whether or not a value is recorded in the original link destination. Therefore, the original link destination may be used instead of the replication flag when determining whether or not the link destination is duplicated data. In other words, the replication flag does not necessarily have to be included in the link information.

一方、対象データの実体が自機内に有る場合(S23でYes)、又は複製データの生成は行わないと判定された場合(S24でNo)は、対象データの取得等(S25及びS26)は、実行されない。 On the other hand, when the target data exists in the own device (Yes in S23), or when it is determined not to generate duplicate data (No in S24), the acquisition of the target data (S25 and S26) Not executed.

続いて、データ管理部126は、対象データに対して操作要求に応じた操作を実行する(S27)。この際、対象データの実体は、対象データのリンク情報のリンク先によって特定される。従って、対象データに関して、自機内にオリジナルデータ又は複製データが有る場合(すなわち、リンク先が自機内のデータを示す場合)、自機のデータ記憶部122に記憶されているオリジナルデータ又は複製データが操作対象とされる。一方、対象データに関して、自機内にオリジナルデータ又は複製データが無い場合(すなわち、リンク先が他機のデータを示す場合)、リンク先に係る他機(マスター機)のデータ記憶部122に記憶されているオリジナルデータが操作対象とされる。 Subsequently, the

他機のデータ記憶部122に記憶されているオリジナルデータが操作対象とされる場合、オリジナルデータの複製データを自機に生成し、当該複製データに対して操作要求に応じた操作を自機において実行してもよい。但し、この場合に生成された複製データは、自機のデータ記憶部122には記憶されず、操作の実行後に削除される。または、操作要求に応じた操作の内容に応じて、オリジナルデータを直接操作するか、又は複製データを自機に生成して操作を実行するかを区別してもよい。例えば、操作要求に応じた操作が、メール送信である場合、オリジナルデータを直接操作(メール送信)するのが効率的であろう。この場合、オリジナルデータを有するマスター機が、操作を実行することになる。一方、操作要求に応じた操作が印刷又は表示(閲覧)である場合、印刷は自機において実行されるのがユーザにとって便利であろう。したがって、この場合、複製データが生成され、当該複製データについて、自機において印刷又は表示が実行されればよい。 When the original data stored in the

続いて、履歴記録部124は、今回の操作に関する履歴情報(図9参照)を履歴情報記憶部121に記録する(S28)。 Subsequently, the

上記のように、共有データの実体を有する画像形成装置10において操作要求が受け付けられた場合、当該実体が操作対象とされる。一方、共有データの実体を有さない画像形成装置10において操作要求が受け付けられた場合、当該共有データに関するマスター機に保存されているオリジナルデータが操作対象とされる。 As described above, when an operation request is accepted in the

続いて、共有データのオリジナルデータ又は複製データが更新された際に実行される処理手順について説明する。 Subsequently, a processing procedure executed when the original data or the duplicate data of the shared data is updated will be described.

図11は、共有データの更新時の処理手順の一例を説明するためのフローチャートである。同図の処理手順は、更新されたオリジナルデータを有するマスター機、又は更新された複製データを有するサブ機において実行される。 FIG. 11 is a flowchart for explaining an example of a processing procedure when updating shared data. The processing procedure shown in the figure is executed in the master machine having the updated original data or the sub machine having the updated copy data.

ステップS31において、データ管理部126は、オリジナルデータ又は複製データの更新を検知する。データ管理部126は、例えば、ファイルシステムのように、データ記憶部122に保存されている全ての共有データの実体を監視している。したがって、共有データの実体の更新を検知することができる。 In step S31, the

更新は、共有データの操作の一形態である。したがって、図8より明らかなように、オリジナルデータ又は複製データを有する画像形成装置10に更新要求が入力された場合、当該画像形成装置10において、オリジナルデータ又は複製データに対して更新処理が行われる。また、オリジナルデータ又は複製データを有さない画像形成装置10に更新要求が入力された場合、当該更新要求は、更新対象の共有データのリンク先に係るマスター機に転送される。 Update is a form of manipulation of shared data. Therefore, as apparent from FIG. 8, when an update request is input to the

なお、更新は、例えば、共有データの編集、加工、又は上書き等の形態を含む。また、共有データの削除も更新に含まれる。更新は、操作パネル15を介して行われてもよいし、ユーザPC20を介して行われてもよい。上書きとは、例えば、ユーザPC20における編集結果を、画像形成装置10にアップロードすることをいう。 The update includes, for example, forms such as editing, processing, or overwriting of shared data. The deletion of shared data is also included in the update. The update may be performed via the

続いて、データ管理部126は、更新された共有データの書誌情報(図5参照)を更新する(S32)。具体的には、更新日時及びファイルサイズが更新される。但し、削除の場合、当該書誌情報はデータ記憶部122より削除される。 Subsequently, the

続いて、データ送受信部130は、更新後の共有データの実体(以下、「更新データ」という。)と書誌情報とを含む更新情報を、他の画像形成装置10に配信する(S33)。但し、削除の場合、削除されたことを示す情報と書誌情報とが更新情報に含められ、更新データは更新情報に含まれない。削除の場合、更新データは存在しないからである。 Subsequently, the data transmitting / receiving

続いて、配信された更新情報を受信した画像形成装置10において実行される処理手順について説明する。 Next, a processing procedure executed in the

図12は、更新情報の受信時の処理手順の一例を説明するためのフローチャートである。 FIG. 12 is a flowchart for explaining an example of a processing procedure when receiving update information.

ステップS41において、データ送受信部130は、更新情報を受信する。続いて、データ管理部126は、受信された更新情報に係る共有データの実体(オリジナルデータ又は複製データ)が自機内に有るか否かを判定する(S42)。当該判定は、更新情報に含まれている書誌情報内の書誌IDを有するリンク情報に基づいて行われる。すなわち、当該リンク情報のリンク先が「file」で始まっている場合、当該共有データの実体は自機内にあると判定される。当該リンク先が「http」で始まっている場合、当該共有データの実体は自機内に無いと判定される。 In step S41, the data transmitting / receiving

当該共有データの実体が自機内に有る場合(S42でYes)、データ管理部126は、データ記憶部122内における、当該実体及びその書誌情報を排他状態とする(S43)。すなわち、ロック等をかけることにより、データ管理部126以外からは当該実体及び書誌情報へのアクセスを不可とする。続いて、データ管理部126は、更新情報に基づいて、当該更新情報に対応する、データ記憶部122内の実体(オリジナルデータ又は複製データ)を更新する(S44)。例えば、当該実体が更新データによって上書きされる。但し、更新情報が削除を示す場合、当該実体はデータ記憶部122より削除される。続いて、データ管理部126は、更新情報に含まれている書誌情報によって、データ記憶部122内の書誌情報(受信された書誌情報と同一の書誌IDに係る書誌情報)を更新(上書き)する(S45)。但し、更新情報が削除を示す場合、当該書誌情報はデータ記憶部122より削除される。 If the shared data entity is present in the device itself (Yes in S42), the

続いて、データ管理部126は、ステップS43において排他状態とした実体及び書誌情報の排他状態を解除する(S46)。以上により、他機において行われた共有データに対する更新が、自機のマスターデータ又は複製データに反映される。 Subsequently, the

一方、共有データの実体が自機内に無い場合(S42でNo)、ステップS43〜S46は実行されない。実体が無ければ、更新を反映する必要は無いからである。 On the other hand, if the shared data does not exist in the own device (No in S42), steps S43 to S46 are not executed. This is because there is no need to reflect the update if there is no entity.

ところで、本実施の形態では、共有データに関して、各画像形成装置10において必要に応じて複製データが生成される。複製データが生成されることにより、共有データに対する操作によって発生する通信量を削減することができる。また、共有データに関する冗長性が高まるため、当該共有データに関するマスター機と通信できない場合であっても、当該共有データを使用できる可能性を高めることができる。但し、複製データの生成は、ネットワーク同期システム1全体における記憶領域の消費量の増加という副作用を伴う。そこで、本実施の形態の各画像形成装置10は、斯かる副作用を低減させるため、図13に示されるような処理を実行する。 By the way, in the present embodiment, duplicate data is generated in each

図13は、記憶領域の消費量を削減するために実行される処理手順の一例を説明するためのフローチャートである。同図の処理手順は、例えば、定期的に、又は図4若しくは図8の実行後(すなわち、新規データ又は複製データの生成後)等に実行される。 FIG. 13 is a flowchart for explaining an example of a processing procedure executed to reduce the consumption amount of the storage area. The processing procedure of FIG. 6 is executed, for example, periodically or after execution of FIG. 4 or FIG. 8 (that is, after generation of new data or duplicate data).

ステップS51において、データ管理部126は、リンク情報記憶部123を参照して、自機内に複製データが有るか否かを判定する。当該判定は、複製フラグが「TRUE」であるリンク情報がリンク情報記憶部123内に有るか否かに基づいて行われる。すなわち、複製フラグが「TRUE」であるリンク情報が有る場合、自機内には複製データは有ると判定される。複製フラグが「TRUE」であるリンク情報が無い場合、自機内には複製データは無いと判定される。 In step S51, the

自機内に複製データが有る場合(S51でYes)、データ管理部126は、圧縮条件及び削除条件を取得する。圧縮条件及び削除条件とは、記憶領域の消費量を低下させるために、複製データを圧縮又は削除する条件をいう。本実施の形態において、圧縮条件及び削除条件は、例えば、図14に示されるような設定画面を介して予め設定されている。 When there is duplicate data in the own device (Yes in S51), the

図14は、圧縮条件及び削除条件の設定画面の一例を示す図である。同図に示される設定画面500は、圧縮条件設定領域510及び削除条件設定領域520等を含む。 FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a setting screen for compression conditions and deletion conditions. The

圧縮条件設定領域510は、圧縮条件を設定させるための領域である。すなわち、圧縮条件設定領域510は、自動圧縮選択欄511、空き領域率設定欄512、及び未使用期間設定欄513等を含む。自動圧縮選択欄511は、複製データの自動圧縮機能を使用するか否かを選択させるための設定欄である。自動圧縮機能を使用することが選択された場合、圧縮条件の他の項目が有効となる。空き領域率設定欄512は、データ記憶部122の空き領域率が何パーセント以下なった場合に自動圧縮を行うかを設定させるための設定欄である。未使用期間設定欄513は、との程度の期間使用されない複製データを自動圧縮の対象とするかを設定させるための設定欄である。 The compression

削除条件設定領域520は、削除条件を設定させるための領域である。すなわち、削除条件設定領域520は、自動削除選択欄521、空き領域率設定欄522、及び未使用期間設定欄523等を含む。自動削除選択欄521は、複製データの自動削除機能を使用するか否かを選択させるための設定欄である。自動削除機能を使用することが選択された場合、削除条件の他の項目が有効となる。空き領域率設定欄522は、データ記憶部122の空き領域率が何パーセント以下なった場合に自動削除を行うかを設定させるための設定欄である。未使用期間設定欄523は、との程度の期間使用されない複製データを自動削除の対象とするかを設定させるための設定欄である。 The deletion

なお、設定画面500に対する設定内容は、圧縮条件及び削除条件として、例えば、HDD114又はNVRAM115に記録される。したがって、ステップS52では、HDD114又はNVRAM115より、圧縮条件及び削除条件が取得される。 Note that the setting contents for the

続いて、データ管理部126は、履歴情報解析部に、履歴情報記憶部121に記憶されている履歴情報の解析を実行させる(S53)。解析内容は、圧縮条件及び削除条件に応じたものとなる。本実施の形態では、複製データごとに、未使用期間が算出される。未使用期間は、複製フラグが「TRUE」のリンク情報ごとに、最終アクセス日時と現在日時との差分を算出することによって得られる。 Subsequently, the

続いて、データ管理部126は、削除対象となる複製データを判定する(S54)。まず、削除条件において、自動削除機能を使用することが設定されているか否かが判定される。自動削除機能を使用することが設定されている場合、データ記憶部122の空き領域率が、削除条件の設定値以下であるか否かが判定される。データ記憶部122の空き領域率が、当該設定値以下である場合、未使用期間が削除条件の設定値以上である複製データの有無が、ステップS53の解析結果に基づいて判定される。これらの判定の結果抽出された複製データが、削除対象となる複製データである。 Subsequently, the

削除対象に該当する複製データについて、データ管理部126は、(S54でYes)、その書誌情報と共にデータ記憶部122からの削除を行う(S55)。リンク切替部129は、削除された複製データのリンク情報を更新する(S56)。すなわち、当該リンク情報において、リンク先の値は、オリジナルリンク先の値(すなわち、複製元のオリジナルデータのURL)によって更新(上書き)される。オリジナルリンク先の値は、空とされる。また、複製フラグの値は「FALSE」に更新される。その結果、当該リンク情報は、オリジナルデータを示すものとなる。 The

一方、削除対象に該当しない複製データについて、データ管理部126は、圧縮対象となるか否かを判定する(S57)。まず、圧縮条件において、自動圧縮機能を使用することが設定されているか否かが判定される。自動圧縮機能を使用することが設定されている場合、データ記憶部122の空き領域率が、圧縮条件の設定値以下であるか否かが判定される。データ記憶部122の空き領域率が、当該設定値以下である場合、未使用期間が圧縮条件の設定値以上である複製データの有無が、ステップS53の解析結果に基づいて判定される。これらの判定の結果抽出された複製データが、圧縮対象となる複製データである。 On the other hand, for the duplicate data that does not correspond to the deletion target, the

圧縮対象に該当する複製データについて、データ管理部126は、(S57でYes)、その書誌情報と共にデータ記憶部122からの圧縮を行う(S58)。 For the replicated data corresponding to the compression target, the

削除対象にも該当せず、圧縮対象にも該当しない複製データについては、削除又は圧縮は行われない。 Deletion or compression is not performed for duplicate data that does not fall under the deletion target and does not fall under the compression target.

なお、上記では、圧縮条件及び削除条件について、データ記憶部122の空き領域率と未使用期間との論理積(AND)によって、充足の有無を判定する例を示した。しかし、空き領域率と未使用期間とは、論理和(OR)の関係として扱われてもよい。すなわち、データ記憶部122の空き領域率が、削除条件の設定値以下である場合、自機内の全ての複製データについて、削除及びリンク情報の更新が実行されてもよい。または、データ記憶部122の空き領域率が、削除条件の設定値を超える場合であっても、未試用期間が削除条件の設定値以上である複製データについては、削除及びリンク情報の更新が実行されてもよい。圧縮についても同様である。 Note that, in the above, an example in which whether or not the compression condition and the deletion condition are satisfied is determined based on the logical product (AND) of the free space ratio of the

上述したように、本実施の形態によれば、当初一つの画像形成装置10において一元的に管理されている共有データの実体を複数の画像形成装置10に分散させることができる。すなわち、共有データの複製データを当該共有データに関するマスター機以外の画像形成装置10(サブ機)に生成することができる。その際、複製データが生成されたサブ機では、共有データに対するリンク情報(リンク先)が、複製データに適切に切り替えられる。その結果、各サブ機において共有データに対する操作要求が発生した場合、当該操作要求を各サブ機において処理することが可能となる。 As described above, according to the present embodiment, shared data entities that are initially managed in one

したがって、各画像形成装置10における共有データに対するアクセス効率を高めることができる。また、共有データのマスター機に障害等が発生した場合であっても、共有データの操作を可能とすることができる。更に、共有データの操作要求がマスター機の集中することによるネットワーク負荷の増加を回避することができる。 Accordingly, it is possible to increase the access efficiency for the shared data in each

本実施の形態では、情報処理装置の一例として、画像形成装置10を用いた例を説明したが、画像形成装置の代わりにPC(Personal Computer)等の汎用的なコンピュータが用いられて本実施の形態が実施されてもよい。又は、画像形成装置10とコンピュータとを混在させてネットワーク同期システム1が構成されてもよい。 In this embodiment, an example in which the

なお、本実施の形態において、リンク情報記憶部123は、所在情報記憶手段の一例である。データ複製部127は、複製手段の一例である。リンク切替部129は、所在情報切替手段の一例である。履歴情報記憶部121は、履歴情報記憶手段の一例である。履歴記録部124は、履歴記憶手段の一例である。データ管理手段126は、削除手段及び更新手段の一例である。 In the present embodiment, the link

以上、本発明の実施例について詳述したが、本発明は斯かる特定の実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、種々の変形・変更が可能である。 As mentioned above, although the Example of this invention was explained in full detail, this invention is not limited to such specific embodiment, In the range of the summary of this invention described in the claim, various deformation | transformation・ Change is possible.

10 画像形成装置

11 コントローラ

12 スキャナ

13 プリンタ

14 モデム

15 操作パネル

16 ネットワークインタフェース

17 SDカードスロット

20 ユーザPC

30 ネットワーク

80 SDカード

111 CPU

112 RAM

113 ROM

114 HDD

115 NVRAM

121 履歴情報記憶部

122 データ記憶部

123 リンク情報記憶部

124 履歴記録部

125 履歴解析部

126 データ管理部

127 データ複製部

128 リンク管理部

129 リンク切替部

130 データ送受信部

131 リンク送受信部DESCRIPTION OF

30

112 RAM

113 ROM

114 HDD

115 NVRAM

121 history

Claims (15)

Translated fromJapanese前記データの操作要求に応じ、前記所在情報に基づき、操作要求の対象とされたデータをネットワークを介して取得し、データ記憶手段に記録する複製手段と、

前記所在情報を、前記データ記憶手段に記録されたデータを示す値に更新する所在情報切替手段とを有する情報処理装置。Location information storage means for storing data location information;

In response to an operation request for the data, based on the location information, the data that is the target of the operation request is acquired via a network, and is recorded in a data storage unit;

An information processing apparatus comprising: location information switching means for updating the location information to a value indicating data recorded in the data storage means.

前記複製手段は、操作要求の対象とされたデータに関する前記操作履歴に応じ、該データをネットワークを介して取得する請求項1又は2記載の情報処理装置。In response to an operation request for the data, there is a history recording unit that records an operation history of the data in a history information storage unit,

The information processing apparatus according to claim 1, wherein the duplication unit acquires the data via a network according to the operation history related to the data that is the target of the operation request.

前記所在情報切替手段は、削除された前記データに対する前記所在情報を取得元の前記データの前記所在情報に更新する請求項3記載の情報処理装置。Deleting means for deleting the data from the data storage means according to the state of the data storage means or the operation history;

The information processing apparatus according to claim 3, wherein the location information switching unit updates the location information for the deleted data to the location information of the data from which the data is acquired.

前記各情報処理装置は、

データの所在情報を記憶する所在情報記憶手段と、

前記データの操作要求に応じ、前記所在情報に基づき、操作要求の対象とされたデータを他の情報処理装置より取得し、データ記憶手段に記録する複製手段と、

前記所在情報を、前記データ記憶手段に記録されたデータを示す値に更新する所在情報切替手段とを有する情報処理システム。An information processing system including a plurality of information processing devices connected via a network,

Each of the information processing devices

Location information storage means for storing data location information;

In response to the operation request for the data, based on the location information, the data that is the target of the operation request is acquired from another information processing device, and is recorded in the data storage unit;

An information processing system comprising: location information switching means for updating the location information to a value indicating data recorded in the data storage means.

前記複製手段は、操作要求の対象とされたデータに関する前記操作履歴に応じ、該データを前記他の情報処理装置より取得する請求項6又は7記載の情報処理システム。In response to an operation request for the data, there is a history recording unit that records an operation history of the data in a history information storage unit,

The information processing system according to claim 6, wherein the duplicating unit acquires the data from the other information processing apparatus according to the operation history regarding the data that is the target of the operation request.

前記所在情報切替手段は、削除された前記データに対する前記所在情報を取得元の前記データの前記所在情報に更新する請求項8記載の情報処理システム。Deleting means for deleting the data from the data storage means according to the state of the data storage means or the operation history;

The information processing system according to claim 8, wherein the location information switching unit updates the location information for the deleted data to the location information of the acquisition source data.

他の情報処理装置における前記データに対する更新情報の受信に応じ、前記更新情報に係る前記データを当該情報処理装置の前記記憶手段に記憶されているか否かを前記所在情報を用いて判定し、判定結果に応じて当該上方処理装置の前記記憶手段に記憶されている前記データに対して更新を実行する更新手段を有する請求項6乃至9いずれか一項記載の情報処理システム。Each of the information processing devices

In response to reception of update information for the data in another information processing apparatus, it is determined using the location information whether the data related to the update information is stored in the storage unit of the information processing apparatus, and determination 10. The information processing system according to claim 6, further comprising an update unit configured to update the data stored in the storage unit of the upper processing device according to a result.

前記所在情報を、前記データ記憶手段に記録されたデータを示す値に更新する所在情報切替手順とをコンピュータに実行させるプログラム。In response to the data operation request, based on the location information stored in the location information storage means for storing the data location information, the data requested for the operation request is acquired via the network and recorded in the data storage means. Replication procedure to

A program for causing a computer to execute a location information switching procedure for updating the location information to a value indicating data recorded in the data storage means.

前記複製手順は、操作要求の対象とされたデータに関する前記操作履歴に応じ、該データをネットワークを介して取得する請求項11又は12記載のプログラム。In response to the data operation request, the computer executes a history recording procedure for recording the data operation history in the history information storage unit,

The program according to claim 11 or 12, wherein the duplication procedure acquires the data via a network according to the operation history related to the data that is the target of the operation request.

前記所在情報切替手順は、削除された前記データに対する前記所在情報を取得元の前記データの前記所在情報に更新する請求項13記載のプログラム。Causing the computer to execute a deletion procedure for deleting the data from the data storage unit in accordance with the state of the data storage unit or the operation history of the replication;

The program according to claim 13, wherein the location information switching procedure updates the location information for the deleted data to the location information of the acquisition source data.

In response to reception of the data or update information for the data in another computer, it is determined using the location information whether the data related to the update information is stored in the storage unit of the computer, and a determination result The program according to any one of claims 11 to 14, which causes the computer to execute an update procedure for executing an update on the data stored in the storage unit of the computer in response to the request.

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2010285634AJP2012133618A (en) | 2010-12-22 | 2010-12-22 | Information processing apparatus, information processing system, and program |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2010285634AJP2012133618A (en) | 2010-12-22 | 2010-12-22 | Information processing apparatus, information processing system, and program |

Publications (1)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2012133618Atrue JP2012133618A (en) | 2012-07-12 |

Family

ID=46649141

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2010285634APendingJP2012133618A (en) | 2010-12-22 | 2010-12-22 | Information processing apparatus, information processing system, and program |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP2012133618A (en) |

Cited By (5)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2013077183A (en)* | 2011-09-30 | 2013-04-25 | Oki Data Corp | Image forming apparatus, information processor, and image forming system |

| JP2015114705A (en)* | 2013-12-09 | 2015-06-22 | キヤノン株式会社 | File management device, control method thereof, and program |

| JP2017094683A (en)* | 2015-11-27 | 2017-06-01 | コニカミノルタ株式会社 | Image forming apparatus program |

| JP2017163417A (en)* | 2016-03-10 | 2017-09-14 | キヤノン株式会社 | Image processing apparatus, control method thereof, and program |

| JP2019125347A (en)* | 2018-01-11 | 2019-07-25 | 村田機械株式会社 | Storage device, data sharing system, and data sharing method |

- 2010

- 2010-12-22JPJP2010285634Apatent/JP2012133618A/enactivePending

Cited By (6)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2013077183A (en)* | 2011-09-30 | 2013-04-25 | Oki Data Corp | Image forming apparatus, information processor, and image forming system |

| JP2015114705A (en)* | 2013-12-09 | 2015-06-22 | キヤノン株式会社 | File management device, control method thereof, and program |

| JP2017094683A (en)* | 2015-11-27 | 2017-06-01 | コニカミノルタ株式会社 | Image forming apparatus program |

| JP2017163417A (en)* | 2016-03-10 | 2017-09-14 | キヤノン株式会社 | Image processing apparatus, control method thereof, and program |

| JP2019125347A (en)* | 2018-01-11 | 2019-07-25 | 村田機械株式会社 | Storage device, data sharing system, and data sharing method |

| JP7087932B2 (en) | 2018-01-11 | 2022-06-21 | 村田機械株式会社 | Storage device, data sharing system and data sharing method |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| US10075597B2 (en) | Image processing apparatus having file server function, and control method and storage medium therefor | |

| JP6355330B2 (en) | Network device, network device control method and program thereof | |

| US20120096465A1 (en) | Image forming apparatus, log management method, and storage medium | |

| US10659652B2 (en) | Communication system, communication device, method of controlling communication device, and program | |

| CN108351774A (en) | Information processing device, communication system and information processing method | |

| US20120188604A1 (en) | Information processor and information processing method | |

| CN102163204B (en) | Document management apparatus and document management method | |

| JP2012068831A (en) | Information processing apparatus and method of updating program in the same | |

| JP2012133618A (en) | Information processing apparatus, information processing system, and program | |

| US11126386B2 (en) | Image forming device, non-transitory computer readable medium, and information processing system | |

| JP5371611B2 (en) | Data processing system, server, server control method, and program | |

| JP2015022681A (en) | Information processing apparatus and software update method in information processing apparatus | |

| US9826123B2 (en) | Information processing system, information processing method, and recording medium for facilitating association among information items that are related to the same data | |

| JP4420099B2 (en) | Device management apparatus, device management method, and device management program | |

| US12073133B2 (en) | System and method for providing printing service and configured to change printer connection destination | |

| US9319550B2 (en) | Apparatus, use limiting method, and storage medium | |

| US9692917B2 (en) | Operating information storing system, operating information storing method, and non-transitory computer readable recording medium storing an operating information storing method for storing information from volatile memory to non-volatile memory | |

| JP6727775B2 (en) | Server device, control system, control method, and program | |

| JP5766065B2 (en) | Management system, server device, management method, and computer program | |

| JP6074923B2 (en) | Information processing apparatus, network system, operation information capturing method, and operation information capturing program | |

| JP2020194395A (en) | Information processing device and program | |

| JP6605077B2 (en) | Information processing apparatus, information processing apparatus control method, and program thereof | |

| JP5821217B2 (en) | Image forming apparatus, management method, management program, and recording medium | |

| US20210303221A1 (en) | Image processing device and non-transitory computer-readable recording medium storing computer-readable instructions for image processing device | |

| JP7069956B2 (en) | Fault management system, fault management device and program |