JP2012015603A - 画像処理装置及び画像映像処理方法 - Google Patents

画像処理装置及び画像映像処理方法Download PDFInfo

- Publication number

- JP2012015603A JP2012015603AJP2010147633AJP2010147633AJP2012015603AJP 2012015603 AJP2012015603 AJP 2012015603AJP 2010147633 AJP2010147633 AJP 2010147633AJP 2010147633 AJP2010147633 AJP 2010147633AJP 2012015603 AJP2012015603 AJP 2012015603A

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- code amount

- average

- picture

- calculation unit

- encoding

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Withdrawn

Links

- 238000003672processing methodMethods0.000titleclaimsdescription5

- 238000004364calculation methodMethods0.000claimsabstractdescription142

- 238000013139quantizationMethods0.000claimsdescription52

- 238000012545processingMethods0.000claimsdescription38

- 230000033001locomotionEffects0.000claimsdescription23

- 230000008859changeEffects0.000abstractdescription4

- 230000010355oscillationEffects0.000abstractdescription4

- 230000000087stabilizing effectEffects0.000abstractdescription4

- 238000000034methodMethods0.000description22

- 238000004891communicationMethods0.000description16

- 238000001514detection methodMethods0.000description14

- 230000008569processEffects0.000description13

- 238000010586diagramMethods0.000description9

- 230000008707rearrangementEffects0.000description7

- 230000009466transformationEffects0.000description7

- 238000006243chemical reactionMethods0.000description6

- 230000004048modificationEffects0.000description6

- 238000012986modificationMethods0.000description6

- 230000003287optical effectEffects0.000description6

- 230000005540biological transmissionEffects0.000description4

- 230000000694effectsEffects0.000description4

- 239000004065semiconductorSubstances0.000description4

- 238000007796conventional methodMethods0.000description3

- 238000009825accumulationMethods0.000description2

- 238000005562fadingMethods0.000description2

- 230000006870functionEffects0.000description2

- 230000008520organizationEffects0.000description2

- 238000013459approachMethods0.000description1

- 230000001413cellular effectEffects0.000description1

- 230000006835compressionEffects0.000description1

- 238000007906compressionMethods0.000description1

- 239000011521glassSubstances0.000description1

- 239000004973liquid crystal related substanceSubstances0.000description1

- 230000002093peripheral effectEffects0.000description1

- 230000001737promoting effectEffects0.000description1

- 230000005236sound signalEffects0.000description1

Images

Classifications

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION

- H04N19/00—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals

- H04N19/10—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding

- H04N19/102—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or selection affected or controlled by the adaptive coding

- H04N19/124—Quantisation

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION

- H04N19/00—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals

- H04N19/10—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding

- H04N19/134—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or criterion affecting or controlling the adaptive coding

- H04N19/146—Data rate or code amount at the encoder output

- H04N19/149—Data rate or code amount at the encoder output by estimating the code amount by means of a model, e.g. mathematical model or statistical model

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION

- H04N19/00—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals

- H04N19/50—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding

- H04N19/597—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding specially adapted for multi-view video sequence encoding

Landscapes

- Engineering & Computer Science (AREA)

- Multimedia (AREA)

- Signal Processing (AREA)

- Physics & Mathematics (AREA)

- Algebra (AREA)

- General Physics & Mathematics (AREA)

- Mathematical Analysis (AREA)

- Mathematical Optimization (AREA)

- Pure & Applied Mathematics (AREA)

- Compression Or Coding Systems Of Tv Signals (AREA)

- Testing, Inspecting, Measuring Of Stereoscopic Televisions And Televisions (AREA)

Abstract

Description

本発明は、画像処理装置及び画像映像処理方法に関する。

近年、画像情報をデジタルとして取り扱い、その際、効率の高い情報の伝送、蓄積を目的とし、画像情報特有の冗長性を利用して、離散コサイン変換等の直交変換と動き補償により圧縮する方式(例えば、MPEG(Moving Picture Experts Group))に準拠した装置が、放送局などの情報配信、及び一般家庭における情報受信の双方において普及しつつある。

さらに、近年ではAVC(Advanced Video Coding)(MPEG4 part10、ISO/IEC 14496−10 | ITU−T(International Telecommunication Union − Telecommunication Standardization Sector) H.264)(以下、AVC/H.264と称する)という標準の規格化が行われている。ITU−Tと ISO/IEC の間で、共同でビデオ符号化の標準化を行う、JVT(Joint Video Team)という団体が設立され、この団体で規格化を進めている。H.264はMPEG2やMPEG4といった従来の符号化方式に比べ、その符号化および復号により多くの演算量が要求されるものの、より高い符号化効率が実現されることが知られている。

AVC/H.264は、MPEG2やMPEG4といった既存のビデオ符号化方式と比較して、倍以上の高い圧縮効率(符号化効率)を実現するが、その分、復号処理の処理量も飛躍的に増加する。また、画像の高画質化による画像データのデータ量の増大に伴い、復号処理の処理量はさらに増加する。しかしながら、例えば、伝送されてきた符号化データのビットストリームを順次復号する場合や、記録媒体に記録されている符号化データを読み出して復号し、画像を再生する場合のように、復号処理による遅延の許容範囲が少なく、高速に、かつ安定して復号処理を行うことが求められる場合がある。

映像の符号化に関する発明としては、例えば特許文献1に開示されたものがある。特許文献1には、一般的な二次元(2D)映像の符号化に際し、各ピクチャにおける量子化値を、シーン単位で安定化させながら、平均レートに追従する符号量制御技術にかかる発明が開示されている。この特許文献1に開示された発明により、二次元映像の符号化に際し、高品質な符号画像を得ることができる。

その一方で、ユーザに立体的な奥行きのある映像として知覚させるための立体視(3D)コンテンツを表示するための家庭用テレビの販売も本格的に開始され、これに伴って多くの3Dコンテンツの作成要望が高まってきている。3D映像の方式には様々なものがあるが、その中の一つにフレームシーケンシャル方式がある。フレームシーケンシャル方式は、右目用の画像と左目用の画像を高速で切り替えて表示する方式であり、ユーザはシャッタ眼鏡で2つの画像を見ることで映像を立体的に知覚することができる。

ピクチャタイプ(例えば、Iピクチャ、Pピクチャ、Bピクチャ)毎に符号量が大きく異なるので、一般的に符号量制御はピクチャタイプ毎に符号量の制御を行っている。上記特許文献1においても、ピクチャタイプ毎に符号量を計測し、ピクチャタイプ毎に平均符号量を計算し、シーン単位で量子化値を安定化させながら符号量の制御を行っている。

しかし、フレームシーケンシャル方式の場合、ピクチャタイプが同じであっても、そのピクチャが異なる視点の映像であれば、符号量が大きく異なる場合がある。そのため、フレームシーケンシャル方式の映像を上記特許文献1に記載の発明のような従来の符号量制御によって符号化すると、同じピクチャタイプであるのに符号量が大きく異なるピクチャから平均符号量を算出することになる。よって、平均符号量が急激に変動してしまい、制御が発振することがあるという問題があった。

そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところは、フレームシーケンシャル方式の映像を符号化する際に、符号量を適切に計算することで平均符号量の急激な変動や制御の発振を抑えて符号量制御を安定させることが可能な、新規かつ改良された画像処理装置及び画像映像処理方法を提供することにある。

上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、複数の視点からの画像で構成される画像データを符号化する符号化部と、前記符号化部が符号化した画像データに対して、視点及びピクチャタイプを判別し、視点毎及びピクチャタイプ毎に過去の符号量の情報を用いて平均符号量を算出する符号量算出部と、前記符号量算出部が視点毎及びピクチャタイプ毎に算出した平均符号量を用いて平均ビットレートを算出する平均レート計算部と、を備える、画像処理装置が提供される。

上記画像処理装置は、符号化しようとする画像データを用いて、前記符号量算出部における視点毎及びピクチャタイプ毎の平均符号量の算出に用いる重み係数を視点毎及びピクチャタイプ毎に算出する重み係数計算部をさらに備えていてもよい。

前記重み係数算出部は、符号化しようとする画像データが、複数の視点からの画像データが含まれている期間のデータであるか否かによって前記重み係数を高低させて算出するようにしてもよい。

前記重み係数算出部は、符号化しようとする画像データのシーンを検出して、動きの大小に応じて前記重み係数を高低させて算出するようにしてもよい。

上記画像処理装置は、視点毎及びピクチャタイプ毎に算出した平均符号量を用いて前記平均レート計算部が計算した前記平均ビットレートを用いて前記符号化部における符号化に用いられる量子化値を計算する量子化値計算部をさらに備えていてもよい。

前記画像データはフレームシーケンシャルで構成される画像データであってもよい。

また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、複数の視点からの画像が交互のフレームに記録される画像データを符号化する符号化ステップと、前記符号化ステップが符号化した画像データに対して、視点及びピクチャタイプを判別し、視点毎及びピクチャタイプ毎に過去の符号量の情報を用いて平均符号量を算出する符号量算出ステップと、前記符号量算出ステップで視点毎及びピクチャタイプ毎に算出した平均符号量を用いて平均ビットレートを算出する平均レート計算ステップと、を備える、画像処理方法が提供される。

以上説明したように本発明によれば、フレームシーケンシャル方式の映像を符号化する際に、符号量を適切に計算することで平均符号量の急激な変動や制御の発振を抑えて符号量制御を安定させることが可能な、新規かつ改良された画像処理装置及び画像映像処理方法を提供することができる。

以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。

なお、説明は以下の順序で行うものとする。

<1.本発明の一実施形態>

[1−1.画像処理システムの全体構成]

[1−2.符号化装置の構成]

[1−3.Q算出回路の構成]

[1−4.符号化装置の動作]

[1−5.Q算出回路の変形例]

[1−6.ハードウェア構成例]

<2.まとめ>

<1.本発明の一実施形態>

[1−1.画像処理システムの全体構成]

[1−2.符号化装置の構成]

[1−3.Q算出回路の構成]

[1−4.符号化装置の動作]

[1−5.Q算出回路の変形例]

[1−6.ハードウェア構成例]

<2.まとめ>

<1.本発明の一実施形態>

[1−1.画像処理システムの全体構成]

まず、本発明の一実施形態にかかる画像処理システムの全体構成について説明する。図1は、本発明の一実施形態にかかる画像処理システム1の全体構成を示す説明図である。以下、図1を用いて本発明の一実施形態にかかる画像処理システム1の全体構成について説明する。

[1−1.画像処理システムの全体構成]

まず、本発明の一実施形態にかかる画像処理システムの全体構成について説明する。図1は、本発明の一実施形態にかかる画像処理システム1の全体構成を示す説明図である。以下、図1を用いて本発明の一実施形態にかかる画像処理システム1の全体構成について説明する。

図1に示すように、画像処理システム1は、符号化装置2および復号装置3を含んで構成される。符号化装置2は、離散コサイン変換やカルーネン・レーベ変換などの直交変換と動き補償によって圧縮した符号化データED(ビットストリーム)を生成し、当該符号化データEDを変調した後に、衛星放送波、ケーブルTV網、電話回線網、携帯電話回線網などの伝送媒体を介して送信する。

復号装置3は、例えば、符号化装置2から受信した符号化データEDを復調した後に、バッファCPBに格納し、バッファCPBから読み出した符号化データEDを復号部4に供給し、復号部4において上記符号化時の直交変換の逆変換と動き補償によって復号した画像データを生成して利用する。

ここで、バッファCPBから復号部4に1つのピクチャが供給されることによりバッファCPBのデータ蓄積量が減少する量は、当該ピクチャのデータ量、すなわち当該ピクチャの量子化パラメータに依存する。

符号化装置2は、後述するように、復号装置3のバッファCPBがオーバーフローおよびアンダーフローしないように、上記量子化スケールを決定する。

なお、上記伝送媒体は、光ディスク、磁気ディスクおよび半導体メモリなどの記録媒体であってもよい。

画像処理システム1は、符号化装置2における量子化スケールの算出方法に特徴を有している。

以上、図1を用いて本発明の一実施形態にかかる画像処理システム1の全体構成について説明した。次に、本発明の一実施形態にかかる符号化装置2の構成について説明する。

[1−2.符号化装置の構成]

図2は、本発明の一実施形態にかかる符号化装置2の構成を示す説明図である。以下、図2を用いて、本発明の一実施形態にかかる符号化装置2の構成について説明する。

図2は、本発明の一実施形態にかかる符号化装置2の構成を示す説明図である。以下、図2を用いて、本発明の一実施形態にかかる符号化装置2の構成について説明する。

図2に示したように、本発明の一実施形態にかかる符号化装置2は、A/D変換回路22と、画面並べ替え回路23と、演算回路24と、直交変換回路25と、量子化回路26と、可逆符号化回路27と、バッファ28と、逆量子化回路29と、逆直交変換回路30と、フレームメモリ31と、動き予測・補償回路32と、画像検出回路33と、Q算出回路34と、デブロックフィルタ37と、を含んで構成される。

A/D変換回路22は、符号化装置2に入力されたアナログの輝度信号Y、色差信号Pb,Prから構成される画像信号をデジタルの画像信号に変換するものである。A/D変換回路22は、変換により得られるデジタルの画像信号を画面並べ替え回路23に出力する。

画面並べ替え回路23は、A/D変換回路22から入力されたデジタル画像信号内のフレーム画像信号を、そのピクチャタイプI,P,BからなるGOP(Group Of Pictures)構造に応じて、符号化する順番に並べ替えるものである。画面並べ替え回路23は、並び替えた後の画像データS23を、演算回路24、動き予測・補償回路32および画像検出回路33に出力する。

演算回路24は、画面並べ替え回路23から出力された画像データS23がインター(Inter)符号化される場合には、画像データS23と、動き予測・補償回路32から入力した予測画像データS32aとの差分を示す画像データS24を生成し、これを直交変換回路25に出力する。また、演算回路24は、画像データS23がイントラ(Intra)符号化される場合には、画像データS23を画像データS24として直交変換回路25に出力する。

直交変換回路25は、演算回路24から供給される画像データS24に、離散コサイン変換やカルーネン・レーベ変換などの直交変換を施して、画像データ(例えばDCT係数信号)S25を生成するものである。直交変換回路25は、生成した画像データを量子化回路26に出力する。

量子化回路26は、後述のQ算出回路34から入力した量子化スケールMBQで、画像データS25をマクロブロックMB単位で量子化して画像データS26を生成するものである。量子化回路26は、生成した画像データS26を可逆符号化回路27および逆量子化回路29に出力する。

可逆符号化回路27は、量子化回路26で量子化されて生成された画像データS26を可変長符号化あるいは算術符号化して符号化データEDを生成するものである。可逆符号化回路27は、生成した符号化データEDをバッファ28に格納する。

このとき、可逆符号化回路27は、後述の動き予測・補償回路32から供給される動きベクトルMVあるいはその差分を符号化して符号化データEDのヘッダデータ内に格納する。

バッファ28は、可逆符号化回路27は生成した符号化データEDを一時的に格納しておくものである。バッファ28に格納された符号化データEDは、Q算出回路34に出力されると共に、例えば、変調等された後に図1に示す復号装置3に送信される。

逆量子化回路29は、量子化回路26で量子化されて生成された画像データS26を逆量子化したデータを生成するものである。逆量子化回路29は、画像データS26を逆量子化したデータを後述のデブロックフィルタ37に出力する。なお、逆量子化回路29は、例えばJVT規格に基づいて逆量子化処理を行う。

逆直交変換回路30は、逆量子化回路29で逆量子化され、デブロックフィルタ37でブロック歪みが除去された画像データに、上述の直交変換回路25における直交変換の逆変換を施して画像データを生成するものである。逆直交変換回路30は、生成した画像データをフレームメモリ31に格納する。

フレームメモリ31は、逆直交変換回路30において、直交変換回路25における直交変換の逆変換が施されて生成された画像データを格納するものである。フレームメモリ31に格納された画像データは所定のタイミングで画像データS31として動き予測・補償回路32に順次供給される。

動き予測・補償回路32は、フレームメモリ31からの画像データS31と、画面並べ替え回路23からの画像データS23とを基に、動き予測・補償処理を行って、動きベクトルMVおよび予測画像データS32aを算出するものである。なお、動き予測・補償回路32は、Q算出回路34からのマクロブロックMBの量子化スケールMBQを基にマクロブロックタイプを決定し、当該決定したマクロブロックタイプで規定されるブロックを単位として、動き予測・補償処理を行う。

動き予測・補償回路32は、算出した動きベクトルMVを可逆符号化回路27に出力し、予測画像データS32aを演算回路24に出力する。

画像検出回路33は、画像データS23(原画のピクチャ)から、どのような画像であるかを検出するものである。例えば、画像検出回路33は、輝度信号画素値を用いて、マクロブロックMBを単位として、当該マクロブロックMBの画像の複雑度を示すアクティビティを算出する。

具体的には、画像検出回路33は、各マクロブロックMB、あるいは当該マクロブロックMB内に規定された所定のブロックを単位として、当該単位としたブロック内の画素データの平均値を算出する。そして、画像検出回路33は、上記単位としたブロック内の各画素データと、上記算出した平均値の差分の自乗和を基に、上記マクロブロックMBのアクティビティ値ACTを算出し、これをQ算出回路34に出力する。このアクティビティ値ACTは、マクロブロックMBの画像が複雑になるに従って値が大きくなる。

また、画像検出回路33は激しく動くシーン、静止しているシーン、フェードインしているシーン、フェードアウトしているシーンの検出の他、2D映像区間、3D区間の検出を行い、検出結果をQ算出回路34に送る。

Q算出回路34は、画像検出回路33からのアクティビティ値ACTおよびバッファ28からの符号化データEDを基に、各ピクチャの量子化スケールPicQを算出する。また、Q算出回路34は、算出した量子化スケールPicQを基に、各ピクチャを構成する各マクロブロックMBの量子化スケールMBQを算出し、これを量子化回路26および動き予測・補償回路32に出力する。

以下、Q算出回路34が、符号化データEDを基に量子化スケールPicQを算出する方法を説明する。

Q算出回路34は、図1に示す復号装置3のバッファCPBの状態を考慮しながら、バッファCPBに記憶される符号化データEDのデータ量が適切な値(初期値InitialCpb)に近づくように、各ピクチャの量子化スケールPicQ、すなわち各ピクチャのデータ量を制御する。

ここで、バッファCPBから単位時間に読み出されて復号部4に供給されるピクチャの数はピクチャレートによって規定される一定数であるため、各ピクチャのデータ量をQ算出回路34で制御することで、バッファCPBに記憶されている符号化データEDのデータ量(バッファ蓄積量)を制御できる。

デブロックフィルタ37は、逆量子化回路29は、画像データS26を逆量子化したデータに対してブロック歪みを除去する処理を実行するものである。デブロックフィルタ37は、ブロック歪みを除去した画像データを逆直交変換回路30に供給する。

以上、図2を用いて本発明の一実施形態にかかる符号化装置2の構成について説明した。次に、本発明の一実施形態にかかる符号化装置2に含まれるQ算出回路34の構成について説明する。

[1−3.Q算出回路の構成]

図3は、本発明の一実施形態にかかる符号化装置2に含まれるQ算出回路34の構成を示す説明図である。以下、図3を用いて本発明の一実施形態にかかる符号化装置2に含まれるQ算出回路34の構成について説明する。

図3は、本発明の一実施形態にかかる符号化装置2に含まれるQ算出回路34の構成を示す説明図である。以下、図3を用いて本発明の一実施形態にかかる符号化装置2に含まれるQ算出回路34の構成について説明する。

図3に示したように、Q算出回路34は、左Iピクチャ平均符号量計算部101aと、左Pピクチャ平均符号量計算部101bと、左Bピクチャ平均符号量計算部101cと、右P’ピクチャ平均符号量計算部102aと、右Pピクチャ平均符号量計算部102bと、右Bピクチャ平均符号量計算部102cと、平均レート計算部103と、量子化値計算部104と、を含んで構成される。

左Iピクチャ平均符号量計算部101aは、バッファ28から符号化データEDの供給を受けて、過去に入力された左目用画像のIピクチャの平均符号量を計算するものである。左Iピクチャ平均符号量計算部101aは、計算した左目用画像のIピクチャの平均符号量を平均レート計算部103に出力する。

左Pピクチャ平均符号量計算部101bは、バッファ28から符号化データEDの供給を受けて、過去に入力された左目用画像のPピクチャの平均符号量を計算するものである。同様に、左Bピクチャ平均符号量計算部101cは、バッファ28から符号化データEDの供給を受けて、過去に入力された左目用画像のBピクチャの平均符号量を計算するものである。左Pピクチャ平均符号量計算部101b及び左Bピクチャ平均符号量計算部101cは、算出した平均符号量を同様に平均レート計算部103に出力する。

左Iピクチャ平均符号量計算部101a等が平均符号量を算出する際には、直前の数フレームの符号化データEDの情報を用いる。平均符号量の算出に用いるフレームの数は任意の数であってもよい。

右P’ピクチャ平均符号量計算部102aは、バッファ28から符号化データEDの供給を受けて、過去に入力された右目用画像のP’ピクチャの平均符号量を計算するものである。なお、P’ピクチャとは、左目視点のIピクチャと同時刻の右目視点のPピクチャを指す。右P’ピクチャ平均符号量計算部102aは、計算した右目用画像のP’ピクチャの平均符号量を平均レート計算部103に出力する。

右Pピクチャ平均符号量計算部102bは、バッファ28から符号化データEDの供給を受けて、過去に入力された右目用画像のPピクチャの平均符号量を計算するものである。同様に、右Bピクチャ平均符号量計算部102cは、バッファ28から符号化データEDの供給を受けて、過去に入力された右目用画像のBピクチャの平均符号量を計算するものである。右Pピクチャ平均符号量計算部102b及び右Bピクチャ平均符号量計算部102cは、算出した平均符号量を同様に平均レート計算部103に出力する。

右P’ピクチャ平均符号量計算部102a等が平均符号量を算出する際には、直前の数フレームの符号化データEDの情報を用いる。平均符号量の算出に用いるフレームの数は任意の数であってもよい。

平均レート計算部103は、左Iピクチャ平均符号量計算部101a、左Pピクチャ平均符号量計算部101b、左Bピクチャ平均符号量計算部101c、右P’ピクチャ平均符号量計算部102a、右Pピクチャ平均符号量計算部102b、及び右Bピクチャ平均符号量計算部102cから各視点、各ピクチャにおける平均符号量の情報を取得し、平均ビットレートを算出するものである。

平均レート計算部103は、各ピクチャにおける平均符号量の情報を取得して平均ビットレートを算出すると、算出した平均ビットレートの情報を量子化値計算部104に送る。

量子化値計算部104は、平均レート計算部103が算出した平均ビットレートと、量子化値計算部104の外部から送られてくる目標ビットレートの情報とを用いて量子化値を計算するものである。具体的には、量子化値計算部104は平均レート計算部103が算出した平均ビットレートを目標ビットレートに近づけるように量子化値を計算する。

量子化値計算部104における量子化値の計算は、例えば上記特許文献1に記載された方法を用いても良い。また、量子化値計算部104に供給する目標ビットレートの情報についても、例えば上記特許文献1に記載された方法を用いても良い。

量子化値計算部104が計算した量子化値は図2の量子化回路26に送られる。量子化回路26は、量子化値計算部104が計算した量子化値を用いて量子化を行う。このようにQ算出回路34を構成することで、フレームシーケンシャルの映像をピクチャタイプ、および視点毎に、符号量を個別に計測することができる。フレームシーケンシャルの映像をピクチャタイプ、および視点毎に、符号量を個別に計測することで、ピクチャタイプ毎、及び視点毎の平均符号量の急激な変動を抑えることができ、符号量制御が安定化する。

以上、図3を用いて本発明の一実施形態にかかる符号化装置2に含まれるQ算出回路34の構成について説明した。次に、本発明の一実施形態にかかる符号化装置2の動作について説明する。

[1−4.符号化装置の動作]

図4は、本発明の一実施形態にかかる符号化装置2の動作を示す流れ図であり、主にQ算出回路34の動作について示したものである。以下、図4を用いて本発明の一実施形態にかかる符号化装置2の動作について説明する。

図4は、本発明の一実施形態にかかる符号化装置2の動作を示す流れ図であり、主にQ算出回路34の動作について示したものである。以下、図4を用いて本発明の一実施形態にかかる符号化装置2の動作について説明する。

バッファ28から符号化データEDがQ算出回路34に供給されると、Q算出回路34は最初に、バッファ28から供給された符号化データEDが左目用画像を符号化したものであるか否かを判断する(ステップS101)。左目用画像を符号化したものであるか否かの判断は、例えば当該ピクチャが基準のIピクチャから何番目のピクチャであるかによって判断しても良い。基準のIピクチャが左目用画像であれば、Iピクチャから偶数個離れたピクチャは左目用画像であり、奇数個離れていれば右目用画像と判断することができる。

上記ステップS101の判断の結果、バッファ28から送られる符号化データEDが左目用画像を符号化したものであれば、続いてその符号化データEDがどのピクチャタイプであるかを判断する(ステップS102)。

上記ステップS102の判断の結果、ピクチャタイプがIピクチャである場合には、左Iピクチャ平均符号量計算部101aが、左目用画像のIピクチャの平均符号量を計算する(ステップS103)。また、上記ステップS102の判断の結果、ピクチャタイプがPピクチャである場合には、左Pピクチャ平均符号量計算部101bが、左目用画像のPピクチャの平均符号量を計算する(ステップS104)。そして、上記ステップS102の判断の結果、ピクチャタイプがBピクチャである場合には、左Bピクチャ平均符号量計算部101cが、左目用画像のBピクチャの平均符号量を計算する(ステップS105)。

一方、上記ステップS101の判断の結果、バッファ28から送られる符号化データEDが右目用画像を符号化したものであれば、続いてその符号化データEDがどのピクチャタイプであるかを判断する(ステップS106)。

上記ステップS106の判断の結果、ピクチャタイプがP’ピクチャである場合には、右P’ピクチャ平均符号量計算部102aが、右目用画像のP’ピクチャの平均符号量を計算する(ステップS107)。また、上記ステップS106の判断の結果、ピクチャタイプがPピクチャである場合には、右Pピクチャ平均符号量計算部102bが、右目用画像のPピクチャの平均符号量を計算する(ステップS108)。そして、上記ステップS106の判断の結果、ピクチャタイプがBピクチャである場合には、右Bピクチャ平均符号量計算部102cが、右目用画像のBピクチャの平均符号量を計算する(ステップS109)。

各視点、各ピクチャの平均符号量を算出すると、続いて、平均レート計算部103が、計算された平均符号量を用いて平均ビットレートを計算する(ステップS110)。各視点、各ピクチャ単位で平均符号量を計算し、それらの平均符号量を用いて平均ビットレートを計算することで、平均レート計算部103の出力を安定させることができる。

上記ステップS110で、平均レート計算部103が各視点、各ピクチャの平均符号量を用いて平均ビットレートを計算すると、続いて量子化値計算部104が、上記ステップS110で計算された平均ビットレートと、量子化値計算部104の外部から送られてくる目標ビットレートの情報とを用いて量子化値を計算する(ステップS111)。

上記ステップS111で量子化値計算部104が量子化値を計算すると、符号化装置2はその量子化値を用いて符号化処理を実行する(ステップS112)。具体的には、量子化値計算部104が計算した量子化値を用いて量子化回路26が量子化処理を実行する。

ここで、従来技術をそのまま適用した場合と、本実施形態にかかる符号化処理を適用した場合の平均符号量の違いについて例を挙げて説明する。

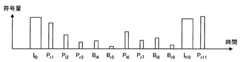

図5は、各ピクチャの符号量の変化を時系列で並べた例を示す説明図である。Il0、Il10は左目用画像のIピクチャの符号量を表し、Pr1、Pr11は右目用画像のP’ピクチャの符号量を表す。同様に、Pl2、Pl6は左目用画像のPピクチャの符号量を表し、Pr3、Pr7は左目用画像のPピクチャの符号量を表す。そして、Bl4、Bl8は左目用画像のBピクチャの符号量を表し、Br5、Br9は右目用画像のBピクチャの符号量を表す。

このように、3D映像では、視点の異なる画像を交互に符号化するので、同一のピクチャタイプをであっても、フレームごとに符号量が大きく変動する場合がある。

図6は、従来の方法によって平均符号量を計算する場合を示す説明図である。従来は、単にピクチャタイプ別に平均符号量を算出していた。従って、単にピクチャタイプ別に平均符号量を算出しようとすると、図6に示したPピクチャやBピクチャのように符号量の変動が激しい場合には、平均符号量が大きく変動してしまい、制御が発散してしまうという問題があった。

図7は、本実施形態にかかる符号化処理を適用して平均符号量を計算する場合を示す説明図である。このように、視点ごと、ピクチャタイプごとに平均符号量を算出するようにすれば、符号量の変動が抑えられ、平均符号量が大きく変動することも無い。従って本実施形態にかかる符号化処理を用いることで、符号量制御の発散を抑えることが出来る。

以上、図4を用いて本発明の一実施形態にかかる符号化装置2の動作について説明した。次に、本発明の一実施形態にかかる符号化装置2に含まれるQ算出回路34の構成の変形例について説明する。

[1−5.Q算出回路の変形例]

図8は、本発明の一実施形態にかかる符号化装置2に含まれるQ算出回路34の構成の変形例を示す説明図である。以下、図8を用いて本発明の一実施形態にかかる符号化装置2に含まれるQ算出回路34の構成の変形例について説明する。

図8は、本発明の一実施形態にかかる符号化装置2に含まれるQ算出回路34の構成の変形例を示す説明図である。以下、図8を用いて本発明の一実施形態にかかる符号化装置2に含まれるQ算出回路34の構成の変形例について説明する。

図8に示したQ算出回路34は、図3に示したQ算出回路34に重み係数計算部105を追加したものである。重み係数計算部105は、画像検出回路33から符号化する画像の情報を取得し、平均符号量の計算に際して用いる重み係数を算出するものである。重み係数計算部105が算出する重み係数は以下の式により用いられる平均符号量の算出に用いられる重み係数wである。

average_bit(n)=w*average_bit(n-1)+(1-w)*current_bit

average_bit(n)はnフレーム目の平均符号量を意味する。そしてcurrent_bitは現在のフレームの符号量を表す。

average_bit(n)=w*average_bit(n-1)+(1-w)*current_bit

average_bit(n)はnフレーム目の平均符号量を意味する。そしてcurrent_bitは現在のフレームの符号量を表す。

なお、重み係数計算部105は、各視点、各ピクチャタイプに対して同一の重み係数を算出してもよく、視点によってそれぞれ異なる重み係数を算出してもよく、各視点、各ピクチャタイプに対してそれぞれ異なる重み係数を算出しても良い。図8には、一例として、重み係数計算部105が各視点、各ピクチャタイプに対してそれぞれ異なる重み係数を算出する状態を示している。

すなわち、重み係数計算部105は、左Iピクチャ平均符号量計算部101aに対しては重み係数w_left_Iを、左Pピクチャ平均符号量計算部101bに対しては重み係数w_left_Pを、左Bピクチャ平均符号量計算部101cに対しては重み係数w_left_Bを算出し、算出した重み係数を送っている。同様に、重み係数計算部105は、右P’ピクチャ平均符号量計算部102aに対しては重み係数w_right_P’を、右Pピクチャ平均符号量計算部102bに対しては重み係数w_right_Pを、右Bピクチャ平均符号量計算部102cに対しては重み係数w_right_Bを算出し、算出した重み係数を送っている。

このように、重み係数計算部105が各視点、各ピクチャタイプに対してそれぞれ異なる重み係数を算出することで、符号化しようとする三次元映像の内容に応じて、各視点、各ピクチャタイプに対してそれぞれ適切な重みによる平均符号量の算出が可能となる。

画像検出回路33からは、符号化しようとする映像がどのようなシーンであるかのシーン情報が重み係数計算部105に送られる。シーンの例としては、激しい動きのあるシーン、静止しているシーン、フェードインしているシーン、フェードアウトしているシーンなどがある。また画像検出回路33は、符号化しようとする映像が2D映像区間の映像か、3D映像区間の映像かについての情報も検出して重み係数計算部105に送る。

重み係数計算部105は、例えば、激しい動きのあるシーンや、フェードインしているシーン、フェードアウトしているシーンは、レートの追従性を上げるために重み係数wを小さくする。一方、あまり動きの無いシーンは、量子化値を安定化させるために重み係数を大きくする。また、2D映像区間と3D映像区間が混在しているような映像の場合は、重み係数計算部105は、2D映像区間と3D映像区間とで、左目用画像と右目用画像の重み係数wを変えるようにしてもよい。

このように、画像検出回路33から符号化する画像の情報を取得し、重み係数計算部105で平均符号量の計算の際に用いられる重み係数を算出することで、映像の内容に適した平均符号量が可能になる。

[1−6.ハードウェア構成例]

次に、上述した本発明の一実施形態にかかる符号化装置2のハードウェア構成の一例をについて説明する。図9は、本発明の一実施形態にかかる符号化装置2のハードウェア構成例を示す説明図である。

次に、上述した本発明の一実施形態にかかる符号化装置2のハードウェア構成の一例をについて説明する。図9は、本発明の一実施形態にかかる符号化装置2のハードウェア構成例を示す説明図である。

図9に示したように、本発明の一実施形態にかかる符号化装置2は、主に、CPU901と、ROM903と、RAM905と、ホストバス907と、ブリッジ909と、外部バス911と、インターフェース913と、入力装置915と、出力装置917と、ストレージ装置919と、ドライブ921と、接続ポート923と、通信装置925とを備える。

CPU901は、演算処理装置および制御装置として機能し、ROM903、RAM905、ストレージ装置919、またはリムーバブル記録媒体927に記録された各種プログラムに従って、画像処理装置100の動作全般またはその一部を制御する。ROM903は、CPU901が使用するプログラムや演算パラメータ等を記憶する。RAM905は、CPU901の実行において使用するプログラムや、その実行において適宜変化するパラメータ等を一次記憶する。これらはCPUバス等の内部バスにより構成されるホストバス907により相互に接続されている。

ホストバス907は、ブリッジ909を介して、PCI(Peripheral Component Interconnect/Interface)バスなどの外部バス911に接続されている。

入力装置915は、例えば、マウス、キーボード、タッチパネル、ボタン、スイッチおよびレバーなどユーザが操作する操作手段である。また、入力装置915は、例えば、赤外線やその他の電波を利用したリモートコントロール手段(いわゆる、リモコン)であってもよいし、画像処理装置100の操作に対応した携帯電話やPDA等の外部接続機器929であってもよい。さらに、入力装置915は、例えば、上記の操作手段を用いてユーザにより入力された情報に基づいて入力信号を生成し、CPU901に出力する入力制御回路などから構成されている。画像処理装置100のユーザは、この入力装置915を操作することにより、画像処理装置100に対して各種のデータを入力したり処理動作を指示したりすることができる。

出力装置917は、例えば、CRTディスプレイ装置、液晶ディスプレイ装置、プラズマディスプレイ装置、ELディスプレイ装置およびランプなどの表示装置や、スピーカおよびヘッドホンなどの音声出力装置や、プリンタ装置、携帯電話、ファクシミリなど、取得した情報をユーザに対して視覚的または聴覚的に通知することが可能な装置で構成される。出力装置917は、例えば、画像処理装置100が行った各種処理により得られた結果を出力する。具体的には、表示装置は、画像処理装置100が行った各種処理により得られた結果を、テキストまたはイメージで表示する。他方、音声出力装置は、再生された音声データや音響データ等からなるオーディオ信号をアナログ信号に変換して出力する。

ストレージ装置919は、例えば、HDD(Hard Disk Drive)等の磁気記憶部デバイス、半導体記憶デバイス、光記憶デバイス、または光磁気記憶デバイス等により構成される。このストレージ装置919は、CPU901が実行するプログラムや各種データ、および外部から取得した音響信号データや画像信号データなどを格納する。

ドライブ921は、記録媒体用リーダライタであり、画像処理装置100に内蔵、あるいは外付けされる。ドライブ921は、装着されている磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、または半導体メモリ等のリムーバブル記録媒体927に記録されている情報を読み出して、RAM905に出力する。また、ドライブ921は、装着されている磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、または半導体メモリ等のリムーバブル記録媒体927に記録を書き込むことも可能である。リムーバブル記録媒体927は、例えば、DVDメディア、Blu−rayメディア、コンパクトフラッシュ(登録商標)(CompactFlash:CF)、メモリースティック、または、SDメモリカード(Secure Digital memory card)等である。また、リムーバブル記録媒体927は、例えば、非接触型ICチップを搭載したICカード(Integrated Circuit card)または電子機器等であってもよい。

接続ポート923は、例えば、USB(Universal Serial Bus)ポート、i.Link等のIEEE1394ポート、SCSI(Small Computer System Interface)ポート、RS−232Cポート、光オーディオ端子、HDMI(High−Definition Multimedia Interface)ポート等の、機器を画像処理装置100に直接接続するためのポートである。この接続ポート923に外部接続機器929を接続することで、画像処理装置100は、外部接続機器929から直接音響信号データや画像信号データを取得したり、外部接続機器929に音響信号データや画像信号データを提供したりする。

通信装置925は、例えば、通信網931に接続するための通信デバイス等で構成された通信インターフェースである。通信装置925は、例えば、有線または無線LAN(Local Area Network)、Bluetooth、またはWUSB(Wireless USB)用の通信カード、光通信用のルータ、ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line)用のルータ、または、各種通信用のモデム等である。この通信装置925は、例えば、インターネットや他の通信機器との間で、例えばTCP/IP等の所定のプロトコルに則して信号等を送受信することができる。また、通信装置925に接続される通信網931は、有線または無線によって接続されたネットワーク等により構成され、例えば、インターネット、家庭内LAN、赤外線通信、ラジオ波通信または衛星通信等であってもよい。

<2.まとめ>

以上説明したように本発明の一実施形態によれば、符号化装置2は、映像データを符号化する際に用いられる量子化値を計算する際に、視点ごと、ピクチャタイプごとに平均符号量を算出し、視点ごと、ピクチャタイプごとに算出した平均符号量の情報を用いて平均ビットレートを算出する。そして符号化装置2は、このように算出した平均ビットレートを用いて量子化値を計算する。

以上説明したように本発明の一実施形態によれば、符号化装置2は、映像データを符号化する際に用いられる量子化値を計算する際に、視点ごと、ピクチャタイプごとに平均符号量を算出し、視点ごと、ピクチャタイプごとに算出した平均符号量の情報を用いて平均ビットレートを算出する。そして符号化装置2は、このように算出した平均ビットレートを用いて量子化値を計算する。

このように視点ごと、ピクチャタイプごとに平均符号量を算出することで、ピクチャタイプ毎、及び視点毎の平均符号量の急激な変動を抑えることができ、本発明の一実施形態に係る符号化装置2は、画像データの符合化処理に際して、符号量制御を安定化させることができる。

また、符号化しようとする画像データの内容に応じて、平均符号量の算出の際に用いる重み係数を算出するようにしてもよい。このように、符号化しようとする画像データの内容に応じて、平均符号量の算出の際に用いる重み係数を算出することで、視点毎、ピクチャタイプ毎により細かい平均符号量の算出が可能となる。

本明細書において、記録媒体に記録されるプログラムを記述するステップは、記載された順序に沿って時系列的に行われる処理はもちろん、必ずしも時系列的に処理されなくとも、並列的あるいは個別に実行される処理をも含むものである。

以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。

2 符号化装置

22 A/D変換回路

23 画面並べ替え回路

24 演算回路

25 直交変換回路

26 量子化回路

27 可逆符号化回路

28 バッファ

29 逆量子化回路

30 逆直交変換回路

31 フレームメモリ

32 動き予測・補償回路

33 画像検出回路

34 Q算出回路

37 デブロックフィルタ

101a 左Iピクチャ平均符号量計算部

101b 左Pピクチャ平均符号量計算部

101c 左Bピクチャ平均符号量計算部

102a 右P’ピクチャ平均符号量計算部

102b 右Pピクチャ平均符号量計算部

102c 右Bピクチャ平均符号量計算部

103 平均レート計算部

104 量子化値計算部

105 重み係数計算部

22 A/D変換回路

23 画面並べ替え回路

24 演算回路

25 直交変換回路

26 量子化回路

27 可逆符号化回路

28 バッファ

29 逆量子化回路

30 逆直交変換回路

31 フレームメモリ

32 動き予測・補償回路

33 画像検出回路

34 Q算出回路

37 デブロックフィルタ

101a 左Iピクチャ平均符号量計算部

101b 左Pピクチャ平均符号量計算部

101c 左Bピクチャ平均符号量計算部

102a 右P’ピクチャ平均符号量計算部

102b 右Pピクチャ平均符号量計算部

102c 右Bピクチャ平均符号量計算部

103 平均レート計算部

104 量子化値計算部

105 重み係数計算部

Claims (7)

- 複数の視点からの画像で構成される画像データを符号化する符号化部と、

前記符号化部が符号化した画像データに対して、視点及びピクチャタイプを判別し、視点毎及びピクチャタイプ毎に過去の符号量の情報を用いて平均符号量を算出する符号量算出部と、

前記符号量算出部が視点毎及びピクチャタイプ毎に算出した平均符号量を用いて平均ビットレートを算出する平均レート計算部と、

を備える、画像処理装置。 - 符号化しようとする画像データを用いて、前記符号量算出部における視点毎及びピクチャタイプ毎の平均符号量の算出に用いる重み係数を視点毎及びピクチャタイプ毎に算出する重み係数計算部をさらに備える、請求項1に記載の画像処理装置。

- 前記重み係数算出部は、符号化しようとする画像データが、複数の視点からの画像データが含まれている期間のデータであるか否かによって前記重み係数を高低させて算出する、請求項2に記載の画像処理装置。

- 前記重み係数算出部は、符号化しようとする画像データのシーンを検出して、動きの大小に応じて前記重み係数を高低させて算出する、請求項2に記載の画像処理装置。

- 視点毎及びピクチャタイプ毎に算出した平均符号量を用いて前記平均レート計算部が計算した前記平均ビットレートを用いて前記符号化部における符号化に用いられる量子化値を計算する量子化値計算部をさらに備える、請求項1に記載の画像処理装置。

- 前記画像データはフレームシーケンシャルで構成される画像データである

請求項1に記載に画像処理装置。 - 複数の視点からの画像が交互のフレームに記録される画像データを符号化する符号化ステップと、

前記符号化ステップが符号化した画像データに対して、視点及びピクチャタイプを判別し、視点毎及びピクチャタイプ毎に過去の符号量の情報を用いて平均符号量を算出する符号量算出ステップと、

前記符号量算出ステップで視点毎及びピクチャタイプ毎に算出した平均符号量を用いて平均ビットレートを算出する平均レート計算ステップと、

を備える、画像処理方法。

Priority Applications (3)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2010147633AJP2012015603A (ja) | 2010-06-29 | 2010-06-29 | 画像処理装置及び画像映像処理方法 |

| CN2011101775085ACN102316322A (zh) | 2010-06-29 | 2011-06-22 | 图像处理设备和处理图像和视频的方法 |

| US13/165,944US20110317758A1 (en) | 2010-06-29 | 2011-06-22 | Image processing apparatus and method of processing image and video |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2010147633AJP2012015603A (ja) | 2010-06-29 | 2010-06-29 | 画像処理装置及び画像映像処理方法 |

Publications (1)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2012015603Atrue JP2012015603A (ja) | 2012-01-19 |

Family

ID=45352543

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2010147633AWithdrawnJP2012015603A (ja) | 2010-06-29 | 2010-06-29 | 画像処理装置及び画像映像処理方法 |

Country Status (3)

| Country | Link |

|---|---|

| US (1) | US20110317758A1 (ja) |

| JP (1) | JP2012015603A (ja) |

| CN (1) | CN102316322A (ja) |

Cited By (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US10345509B2 (en) | 2016-09-12 | 2019-07-09 | Lumileds Llc | Luminaire having an asymmetrical light distribution pattern |

| US10809447B2 (en) | 2016-09-12 | 2020-10-20 | Lumileds Llc | Luminaire having an asymmetrical light distribution pattern |

Families Citing this family (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US9591321B2 (en) | 2013-04-07 | 2017-03-07 | Dolby International Ab | Signaling change in output layer sets |

| EP2984847B1 (en)* | 2013-04-07 | 2018-10-31 | Dolby International AB | Signaling change in output layer sets |

Family Cites Families (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US6567554B1 (en)* | 1999-03-12 | 2003-05-20 | Victor Company Of Japan, Limited | Data coding method and apparatus therefor |

| US7079582B2 (en)* | 2000-07-07 | 2006-07-18 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Image coding apparatus and image coding method |

- 2010

- 2010-06-29JPJP2010147633Apatent/JP2012015603A/janot_activeWithdrawn

- 2011

- 2011-06-22USUS13/165,944patent/US20110317758A1/ennot_activeAbandoned

- 2011-06-22CNCN2011101775085Apatent/CN102316322A/zhactivePending

Cited By (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US10345509B2 (en) | 2016-09-12 | 2019-07-09 | Lumileds Llc | Luminaire having an asymmetrical light distribution pattern |

| US10809447B2 (en) | 2016-09-12 | 2020-10-20 | Lumileds Llc | Luminaire having an asymmetrical light distribution pattern |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| CN102316322A (zh) | 2012-01-11 |

| US20110317758A1 (en) | 2011-12-29 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| US12167044B2 (en) | Image processing device and image processing method | |

| AU2018201382B2 (en) | Image decoding device, image encoding device, and method thereof | |

| JP4449915B2 (ja) | 符号化装置、符号化方法およびプログラム、並びに、記録媒体 | |

| JP4348209B2 (ja) | 画像符号化方法および画像復号化方法 | |

| CN101641959B (zh) | 帧内预测/帧间预测方法和设备 | |

| WO2014002896A1 (ja) | 符号化装置および符号化方法、復号装置および復号方法 | |

| JP2013524740A (ja) | ビデオ符号化におけるレート制御 | |

| JP2012015603A (ja) | 画像処理装置及び画像映像処理方法 | |

| JP2016116175A (ja) | 動画像符号化装置、動画像符号化方法及び動画像符号化用コンピュータプログラム | |

| CN111587575B (zh) | 基于高频归零确定变换系数扫描顺序的方法及其设备 | |

| JP2012015914A (ja) | 映像処理装置、映像処理方法及びコンピュータプログラム | |

| JP2012010147A (ja) | 情報処理装置と情報処理方法 | |

| CN114208182A (zh) | 用于基于去块滤波对图像进行编码的方法及其设备 | |

| WO2013105457A1 (ja) | 画像処理装置および方法 | |

| JP2018191334A (ja) | 画像符号化装置と画像符号化方法およびプログラム | |

| Lee et al. | Channel-adaptive Image Compression for Wireless Transmission | |

| WO2022146215A1 (en) | Temporal filter | |

| HK1237161B (zh) | 图像解码方法和图像处理设备 | |

| HK1240733B (zh) | 图像编码装置、图像编码方法及图像解码装置 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A300 | Application deemed to be withdrawn because no request for examination was validly filed | Free format text:JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A300 Effective date:20130903 |