JP2007172059A - 紙葉類判別装置、および紙葉類処理装置 - Google Patents

紙葉類判別装置、および紙葉類処理装置Download PDFInfo

- Publication number

- JP2007172059A JP2007172059AJP2005365061AJP2005365061AJP2007172059AJP 2007172059 AJP2007172059 AJP 2007172059AJP 2005365061 AJP2005365061 AJP 2005365061AJP 2005365061 AJP2005365061 AJP 2005365061AJP 2007172059 AJP2007172059 AJP 2007172059A

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- paper sheet

- paper

- detection unit

- unit

- discriminating

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Pending

Links

Images

Classifications

- G—PHYSICS

- G01—MEASURING; TESTING

- G01B—MEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS

- G01B11/00—Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques

- G01B11/30—Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring roughness or irregularity of surfaces

- G—PHYSICS

- G07—CHECKING-DEVICES

- G07D—HANDLING OF COINS OR VALUABLE PAPERS, e.g. TESTING, SORTING BY DENOMINATIONS, COUNTING, DISPENSING, CHANGING OR DEPOSITING

- G07D7/00—Testing specially adapted to determine the identity or genuineness of valuable papers or for segregating those which are unacceptable, e.g. banknotes that are alien to a currency

- G07D7/06—Testing specially adapted to determine the identity or genuineness of valuable papers or for segregating those which are unacceptable, e.g. banknotes that are alien to a currency using wave or particle radiation

- G07D7/12—Visible light, infrared or ultraviolet radiation

- G—PHYSICS

- G06—COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING

- G06V—IMAGE OR VIDEO RECOGNITION OR UNDERSTANDING

- G06V10/00—Arrangements for image or video recognition or understanding

- G06V10/10—Image acquisition

- G—PHYSICS

- G06—COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING

- G06V—IMAGE OR VIDEO RECOGNITION OR UNDERSTANDING

- G06V10/00—Arrangements for image or video recognition or understanding

- G06V10/40—Extraction of image or video features

- G—PHYSICS

- G07—CHECKING-DEVICES

- G07D—HANDLING OF COINS OR VALUABLE PAPERS, e.g. TESTING, SORTING BY DENOMINATIONS, COUNTING, DISPENSING, CHANGING OR DEPOSITING

- G07D7/00—Testing specially adapted to determine the identity or genuineness of valuable papers or for segregating those which are unacceptable, e.g. banknotes that are alien to a currency

- G07D7/06—Testing specially adapted to determine the identity or genuineness of valuable papers or for segregating those which are unacceptable, e.g. banknotes that are alien to a currency using wave or particle radiation

- G07D7/12—Visible light, infrared or ultraviolet radiation

- G07D7/128—Viewing devices

Landscapes

- Health & Medical Sciences (AREA)

- General Health & Medical Sciences (AREA)

- Toxicology (AREA)

- Physics & Mathematics (AREA)

- General Physics & Mathematics (AREA)

- Engineering & Computer Science (AREA)

- Multimedia (AREA)

- Theoretical Computer Science (AREA)

- Inspection Of Paper Currency And Valuable Securities (AREA)

- Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Abstract

Description

この発明は、紙葉類を検査してその汚損度や真偽を判別する紙葉類判別装置、およびこの紙葉類判別装置を備えた紙葉類処理装置に関する。

従来、紙葉類判別装置に於いて、紙葉類の汚損度の判定基準を決定するにあたり、調整用の媒体または調整用に準備された紙葉類そのものを装置に流し、装置個体差による判定レベルの違いを補正している(例えば、特許文献1参照。)。たとえば対象となる紙葉類が5種類ある場合、5種類の紙葉類をたとえば各1000枚、異なる4つの方向(表正、表逆、裏正、裏逆)で流し、合計20種類の汚損量に関する頻度分布データ(ヒストグラム)を収集し、頻度分布データに従った汚損度を判定するための判定基準を決定していた。また他の例では、対象となる未使用の紙葉類と光学的に特性が近似している調整用媒体を5種類製作し、それを装置に流して頻度分布データを収集し、調整用媒体の分布データを基に、媒体が劣化し汚損した場合を推測して汚損度を判定するための判定基準を決定していた。また他の例では、媒体が劣化し汚損した状態を再現した調整用媒体を紙葉類の1種類あたり10種製作し、合計50種類の調整媒体を装置に流して頻度分布データを収集し、汚損度の異なる複数の調整用媒体の分布データを基に、汚損度を判定するための判定基準を決定していた。

ところが、上記第1の例では、紙葉類自体の光学的なばらつきがあること、また使用する度に媒体が劣化し、当初の汚損レベルからずれてしまうため、正しい判定基準を継続的に維持することが不可能である。また上記第2の例では、調整用媒体は定期的に交換することで品質を維持することはできるが、対象となる紙葉類と完全に光学的特性が等しい調整用媒体を製作することは困難であり、特性の異なる複数の装置を高精度に補正することができない。また上記第3の例では、第2の例同様、調整用媒体の品質維持は可能であるが、第2の例以上に調整用媒体の製作が困難であり、高精度の補正は不可能である。

特開2003−99837号公報

この発明の目的は、装置間の判別性能のばらつきを容易且つ正確に補正できる紙葉類判別装置、および紙葉類処理装置を提供することにある。

上記目的を達成するため、本発明の紙葉類判別装置は、紙葉類を光学的に検出する検出部と、この検出部における検出結果に基づいて当該紙葉類の汚れ具合を判別する判別部と、異なる装置間における判別性能のばらつきを補正するための補正係数を紙葉類の種類毎に予め記憶した記憶部と、を有し、上記補正係数は、補正の基準となる装置の上記検出部で特定種類の基準紙葉類を検出した検出結果と補正の対象となる当該装置の上記検出部で上記基準紙葉類を検出した検出結果との相関関係を用いて紙葉類の種類毎に用意されており、上記判別部は、上記検出部で検出した紙葉類の種類に合った補正係数を上記記憶部から読み出して、この補正係数を用いて当該紙葉類の汚れ具合を判別することを特徴とする。

また、本発明の紙葉類処理装置は、複数枚の紙葉類を投入する投入部と、投入された紙葉類を1枚ずつ搬送路上に取り出す取り出し部と、取り出された紙葉類を搬送する搬送部と、搬送された紙葉類を光学的に検出する検出部と、この検出部における検出結果に基づいて当該紙葉類の汚れ具合を判別する判別部と、異なる装置間における判別性能のばらつきを補正するための補正係数を紙葉類の種類毎に予め記憶した記憶部と、上記判別部における判別結果に基づいて当該紙葉類を区分集積する区分集積部と、を有し、上記補正係数は、補正の基準となる装置の上記検出部で特定種類の基準紙葉類を検出した検出結果と補正の対象となる当該装置の上記検出部で上記基準紙葉類を検出した検出結果との相関関係を用いて紙葉類の種類毎に用意されており、上記判別部は、上記検出部で検出した紙葉類の種類に合った補正係数を上記記憶部から読み出して、この補正係数を用いて当該紙葉類の汚れ具合を判別することを特徴とする。

さらに、本発明の紙葉類処理装置は、紙葉類を光学的に検出する検出部と、この検出部における検出結果に基づいて当該紙葉類の汚れ具合を判別する判別部と、装置の判別性能のばらつきを補正するための補正係数を紙葉類の種類毎に予め記憶した記憶部と、を有し、上記補正係数は、補正の基準となる検出結果と当該装置の上記検出部で上記基準紙葉類を検出した検出結果との相関関係を用いて紙葉類の種類毎に用意されており、上記判別部は、上記検出部で検出した紙葉類の種類に合った補正係数を上記記憶部から読み出して、この補正係数を用いて当該紙葉類の汚れ具合を判別することを特徴とする。

この発明の紙葉類判別装置、および紙葉類処理装置は、上記のような構成および作用を有しているので、装置間の判別性能のばらつきを容易且つ正確に補正できる。

以下、図面を参照しながらこの発明の実施の形態について詳細に説明する。

図1には、この発明の実施の形態に係る紙葉類処理装置1(以下、単に処理装置1と称する)の概略図を示してある。

図1には、この発明の実施の形態に係る紙葉類処理装置1(以下、単に処理装置1と称する)の概略図を示してある。

処理装置1は、検査対象となる複数枚の紙葉類Pを投入する投入部2、投入された紙葉類Pを搬送路3上に1枚ずつ取り出す取り出し部4、搬送路3上に取り出された紙葉類Pの搬送姿勢を補正する姿勢補正部5、姿勢補正部5を通過した紙葉類Pを検査する検査部10(紙葉類判別装置)、検査部10における検査結果に基づいて再使用不可能であることが判別された紙葉類P’を集積する排除集積部6、検査部10にて再使用可能であることが判別された紙葉類Pの表裏や天地などの向きを揃える方向変換部7、方向変換部7を通過した紙葉類Pをその種類毎に区分集積する複数の区分集積部8a〜8f、および処理装置1全体の動作を制御する制御CPU9を有する。

図2には、上記処理装置1の動作を制御する制御系のブロック図を示してある。

処理装置1の制御CPU9には、取り出し部4のピックアップローラ4aを回転させる取り出しモータ11、搬送路3上に取り出された紙葉類Pを搬送するための複数の搬送ローラ12を回転させる搬送モータ13、姿勢補正部5を動作させる姿勢補正モータ14、方向変換部7の図示しないゲートを動作させるソレノイド15および図示しないスイッチバックローラを正逆両方向に回転させるスイッチバックモータ16、および搬送路3上に設けられた複数のゲートG1〜G6をそれぞれ動作させる複数のソレノイド17が接続されている。また、制御CPU9は、上述した検査部10の検知CPU20に接続されている。

処理装置1の制御CPU9には、取り出し部4のピックアップローラ4aを回転させる取り出しモータ11、搬送路3上に取り出された紙葉類Pを搬送するための複数の搬送ローラ12を回転させる搬送モータ13、姿勢補正部5を動作させる姿勢補正モータ14、方向変換部7の図示しないゲートを動作させるソレノイド15および図示しないスイッチバックローラを正逆両方向に回転させるスイッチバックモータ16、および搬送路3上に設けられた複数のゲートG1〜G6をそれぞれ動作させる複数のソレノイド17が接続されている。また、制御CPU9は、上述した検査部10の検知CPU20に接続されている。

図3には、上述した検査部10を拡大した概略図を示してある。

検査部10は、紙葉類Pを搬送する搬送路3上に複数の搬送ローラ12を備えている。これら複数の搬送ローラ12は、ここでは図示しない無端状の複数本の搬送ベルトを巻回せしめ、搬送モータ13によって回転される。

検査部10は、紙葉類Pを搬送する搬送路3上に複数の搬送ローラ12を備えている。これら複数の搬送ローラ12は、ここでは図示しない無端状の複数本の搬送ベルトを巻回せしめ、搬送モータ13によって回転される。

この搬送路3上には、図中右側から、紙葉類Pの透過光に含まれる画像情報を検知する透過画像検知部21、紙葉類Pの図中上面で反射される光に含まれる画像情報を検知する上面反射画像検知部22、紙葉類Pの図中下面で反射される光に含まれる画像情報を検知する下面反射画像検知部23、紙葉類Pに印刷されたインクに含まれる磁気特性を検知する磁気検知部24、紙葉類Pに印刷されたインクに含まれる蛍光物質の特徴量を検知する蛍光検知部25、および紙葉類Pの厚さを検知する厚さ検知部26が順に設置されている。検査部10の筐体内の図中上方部には、上述した各検知部21〜26を介して検出した検知信号を処理する信号処理部30が設置されている。

透過画像検知部21、上面反射画像検知部22、下面反射画像検知部23は、この発明の検出部として機能し、例えば、ハロゲン光源を発光部とし、フォトダイオードアレイまたはCCD(Charge Coupled Device)を受光部とした1次元画像読み取りセンサである。磁気検知部24は、例えば、磁気ヘッドのようなセンサで、コア材の一次側に直流バイアス電流を印加し、磁性材料がヘッド部を通過したときのフラックスの変化を二次側コイルで検出するようなセンサを示す。また、蛍光検知部25は、例えば、発光部を紫外線発光ランプとし、媒体から発せられる励起光をフォトダイオードで検出するセンサである。厚さ検知部26は、例えば、紙葉類Pを搬送ローラ12とピンチローラ26aとの間で挟み、ピンチローラ26aまたはそれを支持するシャフト26bの変動量を図示しない変位センサ等で検知して電気信号に変換するものである。

図4には、紙葉類Pから反射される光、あるいは紙葉類Pを透過する光に含まれる画像情報を検知する画像検知部の一例として、下面反射画像検知部23の概略構成を例示してある。なお、検査部10に組み込まれた画像検知部としては、この他に、透過画像検知部21、および上面反射画像検知部22がある。

図4に示すように、搬送路3を介して図中矢印T方向に搬送される紙葉類Pは、ハロゲンランプなどの光源41によって照明され、紙葉類Pからの反射光が波長領域制限フィルタ42(以下、単に光学フィルタ42と称する)、および光学レンズ43を介して、フォトダイオードアレイまたはCCD(Charge Coupled Device)で構成された受光部44に投光される。受光部44で受光した光情報から電気信号に変換された画像情報は、プリアンプ部45で信号増幅される。

図5には、例えば、上記プリアンプ部45で増幅された信号を処理する上述した信号処理部30の回路構成のブロック図を示してある。

図5において、信号処理部30に接続した透過画像検知部21、上面反射画像検知部22、下面反射画像検知部23、磁気検知部24、蛍光検知部25、厚さ検知部26は、それぞれ図3で図示した各検知部21〜26を示す。

図5において、信号処理部30に接続した透過画像検知部21、上面反射画像検知部22、下面反射画像検知部23、磁気検知部24、蛍光検知部25、厚さ検知部26は、それぞれ図3で図示した各検知部21〜26を示す。

信号処理部30において、各検知部21〜26から出力される信号(検知データ)は、演算増幅器等のアナログ処理回路301〜306を経て、信号成分の増幅/加工が行われる。これら6系統のアナログ信号は、アナログマルチプレクサ31にて1系統のアナログ信号に時分割され、その後、アナログ/デジタル変換回路32で、例えば、10ビットのデジタルデータに変換される。

なお、本実施の形態では、アナログ/デジタル変換回路32を1回路とするためにアナログマルチプレクサ31でアナログ信号を1系統に時分割したが、システムの組み方やハードウェアの条件により、すべての検知信号をそれぞれ独立してアナログ/デジタル変換しても良い。

そして、デジタル信号に変換された検知データは、前処理回路33でそれぞれの検知内容に従った前処理(例えば空間微分や、平均化等)が施され、データ記憶部34に記憶される。

マイクロコンピュータに代表される処理演算部としての検知CPU20は、適宜、データ記憶部34から検知データを順次読み出し、紙葉類Pの種類、方向、真偽、汚損度等の判定を行う。特に、この検知CPU20は、メモリ200(記憶部)に予め記憶した紙葉類Pの種類に応じた補正係数(後述する)を読み出し、この補正係数を用いて画像検知部21、22、23の出力信号を補正する。なお、この検知CPU20は、この発明の判別部として機能する。

また、検知CPU20は、その検知結果を上位の装置、すなわち上述した処理装置1の制御CPU9に通知する(図2)。制御CPU9では、このようにして検査部10から出力される、種類、方向、真偽、汚損度などに関する情報に基づいて、上述したゲートG1〜G6を切り換えて、各紙葉類Pをそれぞれ集積されるべき区分集積部8a〜8f(排除集積部6)へ搬送されるよう制御する。例えば、検知CPU20で再使用不可能な程度の汚損度を有することが判定された紙葉類Pは、制御CPU9の制御により排除集積部6へ排除される。

ところで、上述した検知CPU20において紙葉類Pの汚損度を判定する場合、検知CPU20は、画像データによる紙葉類Pの汚れ具合、印刷部のかすれの他、しわ、角折れ、穴等の判定、また厚さ検知センサによるテープ、異物の検知等を総合的に判断し、最終的な判定結果を出力する。特に、紙葉類Pの汚れ具合を判定する場合、上述した光学系を用いた反射画像、透過画像を用いる。具体的には、この場合、検知CPU20は、透過画像検知部21、上面反射画像検知部22、および下面反射画像検知部23で検知した画像データを用いて当該紙葉類Pの汚れ具合を判定する。

つまり、紙葉類Pの汚れ具合を判定する場合には、人間の見た目に近い光学系を用いた方が良く、上述した画像検知部の光学系を用いた上で、人間の目で見た汚れ具合と光学系を介して得られた画像情報との相関関係を明らかにすれば、人間の感覚と等しい汚れ判定が可能となる。

なお、各画像検知部21、22、23の光学系には、紙葉類Pの真贋を判定するため、人間の目には見えない紫外領域や赤外領域の画像を検知する機能もあるが、本実施の形態では、あくまでも可視画像(一般的には、赤、青、緑の3原色領域)の領域の画像を検知することを目的とした。しかしながら、光学系を構成する部品の特性によっては、紫外領域や赤外領域においても以下に説明する効果と同様の効果が得られるため、波長領域は可視領域に限定したものではない。

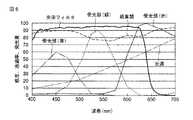

図6には、上述した画像検知部の一例として図4で説明した下面反射画像検知部23の各構成要素(紙葉類Pを含む)の分光特性を示してある。特に、図6では、受光部44の一例としてカラーCCDセンサ、光学フィルタ42の一例として赤外カットフィルタ、光源41の一例としてハロゲン発光体、および紙葉類Pそれぞれの分光特性の一例をグラフにして示した。このグラフでは、横軸を可視波長帯域の波長とし、縦軸を、カラーCCDセンサの分光感度特性、赤外カットフィルタの分光透過率特性、ハロゲン発光体の分光発光量特性、紙葉類Pの分光反射率特性とした。

なお、ここでは、カラーCCDセンサは赤色センサの最大値で、またハロゲン発光体に関しては図示しない赤外領域での最大値でそれぞれ正規化しているため、各特性値は絶対的な値ではない。また、この他に、光学レンズ43も分光透過率特性を有するが、可視領域においてはほぼフラットな特性であるため、本実施の形態では考慮しないこととする。しかしながら、実際の製品開発においては、光学レンズ43を加味した設計となる可能性がある。

以下、図6の分光特性を参照しつつ、下面反射画像検知部23における紙葉類Pのカラー画像データの取得過程について説明する。

まず、紙葉類Pが搬送されて光源41からの光が照射され、その反射光が光学フィルタ42および光学レンズ43を介してCCD受光部44(赤、緑、青)でそれぞれ受光される。反射光を受光部44で光電変換する場合、電気信号として得られる赤、緑、青の各信号の電圧レベルは、図6に示した各構成要素の分光特性の積分値で表せる。すなわち、各構成要素の各波長における分光特性を下記の通り示した場合、

CCDセンサ(青)の分光感度特性 RBi (i:400〜700nm)

CCDセンサ(緑)の分光感度特性 RGi (i:400〜700nm)

CCDセンサ(赤)の分光感度特性 RRi (i:400〜700nm)

光学フィルタの分光透過率特性 Fi (i:400〜700nm)

ハロゲン発光体の分光発光量特性 Li (i:400〜700nm)

紙葉類Pの分光反射率特性 Oi (i:400〜700nm)

各RGBセンサの出力は、

(1)CCDセンサ(青)の出力 Db= Σi=400~700 RBi×Fi×Li×Oi

(2)CCDセンサ(緑)の出力 Dg= Σi=400~700 RGi×Fi×Li×Oi

(3)CCDセンサ(赤)の出力 Dr= Σi=400~700 RRi×Fi×Li×Oi

で表現される。ただし、上記Db,Dg,Drはあくまでも3色の信号レベルの比率であり、実際にはアナログアンプの増幅率や各構成要素の絶対感度、絶対発光量により出力電圧が決まる。

まず、紙葉類Pが搬送されて光源41からの光が照射され、その反射光が光学フィルタ42および光学レンズ43を介してCCD受光部44(赤、緑、青)でそれぞれ受光される。反射光を受光部44で光電変換する場合、電気信号として得られる赤、緑、青の各信号の電圧レベルは、図6に示した各構成要素の分光特性の積分値で表せる。すなわち、各構成要素の各波長における分光特性を下記の通り示した場合、

CCDセンサ(青)の分光感度特性 RBi (i:400〜700nm)

CCDセンサ(緑)の分光感度特性 RGi (i:400〜700nm)

CCDセンサ(赤)の分光感度特性 RRi (i:400〜700nm)

光学フィルタの分光透過率特性 Fi (i:400〜700nm)

ハロゲン発光体の分光発光量特性 Li (i:400〜700nm)

紙葉類Pの分光反射率特性 Oi (i:400〜700nm)

各RGBセンサの出力は、

(1)CCDセンサ(青)の出力 Db= Σi=400~700 RBi×Fi×Li×Oi

(2)CCDセンサ(緑)の出力 Dg= Σi=400~700 RGi×Fi×Li×Oi

(3)CCDセンサ(赤)の出力 Dr= Σi=400~700 RRi×Fi×Li×Oi

で表現される。ただし、上記Db,Dg,Drはあくまでも3色の信号レベルの比率であり、実際にはアナログアンプの増幅率や各構成要素の絶対感度、絶対発光量により出力電圧が決まる。

測定対象となる紙葉類Pの種類が変わる場合は、その紙葉類Pの分光反射率特性、つまり上式のOiを変更すれば、その紙葉類PのRGBセンサ出力を求めることができる。また、上述したように、光学レンズ43の分光透過率特性(Ti)を加味する場合は、上述した各式に“×Ti”を追加すればよい。

図7には、実際に100枚の紙葉類Pの無印字部を読み取った場合のRGB信号レベルの頻度分布(ヒストグラム)の一例を示す。グラフの横軸はセンサから得られる信号電圧を100レベルで表現した数値で、100に違いほどセンサの出力が大きかったことを示す。また、縦軸は、各レベルの発生頻度を表す。ここで、たとえば赤センサの出力に注目すると、

信号レベル86;18回

信号レベル87;20回

信号レベル88;17回

信号レベル89;13回

のように分布しており、この紙葉類Pの赤信号の平均的な信号レベル(信号レベルのピーク)は約87であることがわかる。同様に、青信号の平均的な信号レベル(ピーク)は約44、緑信号の平均的な信号レベル(ピーク)は約71あたりに分布の中心があることがわかる。

信号レベル86;18回

信号レベル87;20回

信号レベル88;17回

信号レベル89;13回

のように分布しており、この紙葉類Pの赤信号の平均的な信号レベル(信号レベルのピーク)は約87であることがわかる。同様に、青信号の平均的な信号レベル(ピーク)は約44、緑信号の平均的な信号レベル(ピーク)は約71あたりに分布の中心があることがわかる。

このように、図7に例示したヒストグラムは、ある特定の処理装置1の検査部10に組み込まれた画像検知部で100枚の紙葉類Pを検知した数値であるが、これが複数台の処理装置1で測定した場合、信号レベルの頻度分布にずれを生じる場合がある。つまり、画像検知部の光学系の特性の違いにより、各色出力の頻度分布は変化する可能性がある。図8にその一例を示す。

図8は、3台の処理装置1の検査部10に組み込まれた画像検知部から出力される赤色信号のヒストグラムを重ねて示してあり、信号レベルのピークは、それぞれ、

装置1;信号レベル90

装置2;信号レベル87

装置3;信号レベル84

となっており、3台の装置間で最大で6レベルの差があることがわかる。

装置1;信号レベル90

装置2;信号レベル87

装置3;信号レベル84

となっており、3台の装置間で最大で6レベルの差があることがわかる。

通常、処理装置1の検査部10に用いられる光学系は、基準の媒体たとえば白色のセラミック板等を用いてすべての光学部品の特性を包含したRGBごとの感度補正(シェーディング補正)を実施しているため、このような装置間の差は発生しないはずである。しかしながら、光学部品の分光特性の微妙な違いにより、白色の基準板を用いてもなお、補正しきれない場合がある。そのため、それぞれの装置で対象となる紙葉類Pのデータを収集し、各紙葉類Pの分布中心を求め、補正する方法が採用されている。たとえば、装置1が基準の装置と想定した場合、装置2の赤信号に対しては、

補正後の信号レベル=補正前の信号レベル×90/87

同様に装置3の赤信号に対しては、

補正後の信号レベル=補正前の信号レベル×90/84

という演算を施すことで装置間のばらつきを補正している。

補正後の信号レベル=補正前の信号レベル×90/87

同様に装置3の赤信号に対しては、

補正後の信号レベル=補正前の信号レベル×90/84

という演算を施すことで装置間のばらつきを補正している。

上記補正後の各装置における赤信号レベルの頻度分布を図9に示す。これによると、上式により、3台の信号レベルのピークがほぼ重なるように補正されていることがわかる。しかし、実際には対象となる紙葉類Pの種類が変わる度に、上記の補正を実施する必要がある。これはそれぞれの紙葉類Pの持つ分光反射率特性の違いに起因する。

図10には、ある2台の処理装置(装置1、装置2)の紙葉類1と紙葉類2の頻度分布例を示す。この例では、それぞれの信号レベルの頻度分布のピークは、

装置1、紙葉類1;信号レベル90

装置2、紙葉類1;信号レベル87

装置1、紙葉類2;信号レベル75

装置2、紙葉類2;信号レベル65

となっている。装置1を基準機とした場合、それぞれの紙葉類の補正係数は、

紙葉類1: 90/87=1.034

紙葉類2; 75/65=1.154

となり、紙葉類Pの種類によって補正の係数がまったく異なることがわかる。

装置1、紙葉類1;信号レベル90

装置2、紙葉類1;信号レベル87

装置1、紙葉類2;信号レベル75

装置2、紙葉類2;信号レベル65

となっている。装置1を基準機とした場合、それぞれの紙葉類の補正係数は、

紙葉類1: 90/87=1.034

紙葉類2; 75/65=1.154

となり、紙葉類Pの種類によって補正の係数がまったく異なることがわかる。

紙葉類Pの種類によって補正係数に差がなければ、例えば紙葉類1のみを装置に流し、補正係数(1.034)を装置に記憶し、その補正係数を他の種類の紙葉類Pに関しても適用すれば良いが、実際には図10の例のごとく紙葉類Pの種類による差が発生するケースが多い。つまり精度の高い個体間補正を行うためには、処理装置1の機体ごとに検査対象となる全種類の紙葉類Pを流してデータを収集し、紙葉類Pの種類ごとの補正係数を計算し、機体ごとに補正係数を記憶させる必要があり、機体の管理上煩雑となるケースが多い。さらに装置の故障等により、画像検知部の光学系全体または光学系を構成する部品の一部を交換した場合、上記のように紙葉類Pを用いた補正をその都度実施する必要があり、保守のための費用と時間が膨大にかかることになる。

ここで、さらに、機体間で信号レベルに差が生じる原因について考察する。

上述の通り、センサからの出力信号の色比率は、光学系を構成する光学部品(構成要素)の分光特性の積分値で求められる。そのため、複数の光学部品のうち1つでも分光特性が不安定な部品があると、異なる機体で同一種類の紙葉類Pを検査した場合の検査結果が異なってしまう。

図11には、分光透過率特性の異なる2つの光学フィルタ42の特性を例示してある。この光学フィルタ42の特性の違いによる赤信号の出力の変動は、上述した図10で説明したグラフに示してある。つまり、上述した装置1では光学フィルタ1を用い、装置2では光学フィルタ2を用いた。

光学フィルタ2を用いた装置2は、光学フィルタ1を用いた装置1に比べ2つの紙葉類間で信号レベルのピークの差が大きい。これは、光学フィルタのカットオフ波長(650nm)付近の紙葉類1と紙葉類2の波長特性の差に起因する。紙葉類1はほぼフラットの反射率特性を示すが、紙葉類2は波長が長くなるほど反射率が上がる。すなわち、2つの装置で光学フィルタ42のカットオフ波長の差が大きいほど、また紙葉類Pの波長特性が異なるほど、2台の装置での出力差が増大することになる。

図12に光学フィルタ42のカットオフ波長付近(640nm〜660nm)における5種類の紙葉類Pの分光反射率特性の一例を示す。前述の通り、光学系は通常基準の媒体、たとえば白色のセラミック板等を用いて感度補正を実施してある。この基準板の波長特性は可視領域ではほぼフラットであり、図12の紙葉類1はこの基準板とほぼ同様のフラット性を持つ。

つまり、紙葉類1は光学フィルタ42のカットオフ波長の変動には影響を受けにくいことになる。紙葉類2、3、4と進むほど、波長特性が右上がりに傾斜するため、カットオフ波長の変動の影響を受け易くなる。

例えば、2台の装置でそれぞれ装置1のカットオフ波長が660nm、装置2のカットオフ波長が640nmとすると、白基準板を基準にした場合、紙葉類1については、いずれの装置もほぼ同一の出力値が得られるが、紙葉類5については、カットオフ波長が長い装置1の方が高い値を示す。つまり、同一の特性を持つ白基準板で補正された2台の装置で、それぞれ同一の紙葉類を読み取った場合、光学フィルタの分光感度特性の違いにより、異なるデータ値になってしまう。特に、画像データにより紙葉類Pの正損を判定するような場合には、この機体間の差による性能の低下が問題になるケースが多い。

このため、本実施の形態では、上述した機体間における性能のばらつきを、光学系の詳細な特性を測定することなく、紙葉類Pの種類毎に補正係数を用意することなく、極めて高精度且つ容易に補正するようにした。以下、その手順について説明する。なお、ここでは、機体間における性能のはらつきを光学フィルタの特性(カットオフ波長)のばらつきに置き換えて説明する。

まず、検査対象となる紙葉類Pの分光反射率特性を分光光度計等の計測器を用いて測定する。同様に、機体間の特性差をシュミレーションするために、特性の異なる2種類の光学フィルタを用意し、それぞれの分光透過率特性を計測器を用いて測定する。測定する2種の光学フィルタは製作時のばらつきの上限と下限であればより効果的である。

次に、受光部44のセンサおよび光源41の分光特性を測定する必要があるのだが、通常両者は絶対的な基準がないこと、また測定自体が困難であることから、デバイスのメーカ等から標準的な分光特性データを入手する。何らかの方法でデータ収集が可能な場合はそのデータを用いてもかまわない。また光学フィルタ42や紙葉類Pの分光特性についても、データで入手可能な場合はそれを用いても良い。

次に、光学フィルタ42のカットオフ波長を光学フィルタ42の特性のばらつきの範囲内で振った場合の分光特性を補間法等により求める。ここでは、上述した計算式を用いて光源41、紙葉類P、光学フィルタ42、受光センサ44を加味した積分値(実際には、波長ごとの積和)を求める。本実施の形態でのパラメータは、光学フィルタ42のカットオフ波長と紙葉類Pの種類である。つまり、ここでは、紙葉類Pの種類毎にカットオフ波長の違いによる補正係数を求め、補正係数テーブルを作成する。カットオフ波長と紙葉類Pの種類毎の補正係数の関係の一例を図13に示す。図13に示すグラフでは、全ての種類の紙葉類Pに関して、640nmを基準に、カットオフ波長が長くなるほど、補正係数が大きくなることがわかる。またカットオフ波長近辺での分光特性が、白基準板と異なるほど補正係数が大きくなることがわかる。

次に、補正係数が最大の紙葉類、この例では紙葉類4であるが、この紙葉類4より補正係数が大きくなるテスト券を用意し、同様にしてその補正係数を演算して上述した図13の補正テーブルに追加する。さらに、補正の基準となる機体(装置1)にこのテスト券を流し、基準機における出力値(Torg)を記録する。以上で事前の準備を終了する。

以下、上記補正テーブルを用いて基準機以外の他の機体を基準機と同程度の特性に補正する方法について説明する。

特性を補正すべき機体(ここでは装置2とする)に上記テスト券を流し、基準機同様出力値(Td1)を測定する。そして、Td1/Torgを求め、補正テーブル上でテスト券の比率に対する各紙葉類の補正係数を特定し、装置2の内部記憶装置に保存する。つまり、テスト券による出力データの基準機に対する比率を演算し、この演算結果を全ての種類の紙葉類に反映させて装置2用の補正テーブルを作成する。

そして、実際に装置2を稼働させるときに、処理対象となる紙葉類Pの種類に基づいて、予め用意した補正テーブルにある上記補正係数を読み出し、実際の紙葉類Pから読み取った画像データをその読み出した補正係数を用いて補正することで、基準機と変わらない補正基準を与えることができる。

以上のように、本実施の形態によると、テスト券を基準機に流して全ての種類の紙葉類Pの補正係数を用意し、且つこのテスト券を他の機体に流してその出力レベルを基準機と比較し、その比率に基づいて上記補正係数を調整して他の機体の補正基準とした。このため、本実施の形態によると、従来のように、基準機に補正基準を合わせる他の機体の画像検知部の光学系の詳細な特性を測定する必要がなく、紙葉類の種類毎に補正係数を用意する必要がなく、比較的簡単に他の機体の補正基準を作成でき、精度の高い補正基準を与えることができる。

なお、この発明は、上述した実施の形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上述した実施の形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより種々の発明を形成できる。例えば、上述した実施の形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除しても良い。

例えば、上述した実施の形態では、光学フィルタ42のカットオフ波長が異なる場合の補正方法について説明したが、光学フィルタ42の特性変化に限定するものではなく、受光素子44の色フィルタ(図示せず)の分光感度特性が異なる場合、色温度特性の違いによる光源41の分光発光量特性が異なる場合、或いは光学レンズ43の分光透過率特性が異なる場合などでも本発明を適用でき同様の補正方法が成立する。

また、上述した実施の形態では、紙葉類Pの汚れ具合を判別するための基となる画像データを反射画像を用いて取得したが、これに限らず、例えば、紙葉類Pの透過画像を用いても同様の効果を得ることができる。

また、上述した実施の形態では、テスト用の媒体として1種類のテスト券を用いた場合について説明したが、これに限らず、例えば、検査の対象となる紙葉類Pと同様の特性を持つテスト券を用いても良い。また、テスト券の種類も1種類に限定されることはなく、複数種類のテスト券を用いても良く、紙葉類Pの種類毎に準備しても良い。また、上述した実施の形態では、検査対象となる複数種類の紙葉類Pより感度の高いテスト券を用いたが、必ずしも検査対象の紙葉類Pより感度の高いテスト券を使用する必要はない。

また、上述した実施の形態では、テスト券を採用していたが、例えば対象となる紙葉類でもっとも波長特性の影響を受ける紙葉類Pそのものを用いて補正しても、同様の効果を得ることができる。

また、補正基準としての補正係数は補正テーブルとして用意するごとく説明したが、実際の運用に当たっては、補正テーブルを作成せず、紙葉類Pの種類が決まる度に内部の演算式を変更し、その演算式を用いてその都度演算して補正係数を用意しても良く、同様の効果を得ることができる。

1…紙葉類処理装置、2…投入部、3…搬送路、6…排除集積部、8…区分集積部、9…制御CPU、10…検査部、20…検知CPU、21、22、23…画像検知部、30…信号処理部、200…メモリ。

Claims (15)

- 紙葉類を光学的に検出する検出部と、

この検出部における検出結果に基づいて当該紙葉類の汚れ具合を判別する判別部と、

異なる装置間における判別性能のばらつきを補正するための補正係数を紙葉類の種類毎に予め記憶した記憶部と、を有し、

上記補正係数は、補正の基準となる装置の上記検出部で特定種類の基準紙葉類を検出した検出結果と補正の対象となる当該装置の上記検出部で上記基準紙葉類を検出した検出結果との相関関係を用いて紙葉類の種類毎に用意されており、

上記判別部は、上記検出部で検出した紙葉類の種類に合った補正係数を上記記憶部から読み出して、この補正係数を用いて当該紙葉類の汚れ具合を判別することを特徴とする紙葉類判別装置。 - 上記検出部は、紙葉類の透過画像や反射画像を検出することを特徴とする請求項1に記載の紙葉類判別装置。

- 上記基準紙葉類は、判別対象となる紙葉類の他に補正用に用意されたテスト券であることを特徴とする請求項1に記載の紙葉類判別装置。

- 上記テスト券は、上記判別対象となる紙葉類の種類に応じて複数種類用意されることを特徴とする請求項3に記載の紙葉類判別装置。

- 上記基準紙葉類は、判別対象となる紙葉類のうちの1種であることを特徴とする請求項1に記載の紙葉類判別装置。

- 上記基準紙葉類は、判別対象となる紙葉類のうちの複数種類の紙葉類であることを特徴とする請求項1に記載の紙葉類判別装置。

- 上記検出部の光学系は複数の光学部品を有し、

上記判別性能のばらつきは上記光学部品の分光特性の違いに起因することを特徴とする請求項1に記載の紙葉類判別装置。 - 複数枚の紙葉類を投入する投入部と、

投入された紙葉類を1枚ずつ搬送路上に取り出す取り出し部と、

取り出された紙葉類を搬送する搬送部と、

搬送された紙葉類を光学的に検出する検出部と、

この検出部における検出結果に基づいて当該紙葉類の汚れ具合を判別する判別部と、

異なる装置間における判別性能のばらつきを補正するための補正係数を紙葉類の種類毎に予め記憶した記憶部と、

上記判別部における判別結果に基づいて当該紙葉類を区分集積する区分集積部と、を有し、

上記補正係数は、補正の基準となる装置の上記検出部で特定種類の基準紙葉類を検出した検出結果と補正の対象となる当該装置の上記検出部で上記基準紙葉類を検出した検出結果との相関関係を用いて紙葉類の種類毎に用意されており、

上記判別部は、上記検出部で検出した紙葉類の種類に合った補正係数を上記記憶部から読み出して、この補正係数を用いて当該紙葉類の汚れ具合を判別することを特徴とする紙葉類処理装置。 - 上記検出部は、紙葉類の透過画像や反射画像を検出することを特徴とする請求項8に記載の紙葉類処理装置。

- 上記基準紙葉類は、判別対象となる紙葉類の他に補正用に用意されたテスト券であることを特徴とする請求項8に記載の紙葉類処理装置。

- 上記テスト券は、上記判別対象となる紙葉類の種類に応じて複数種類用意されることを特徴とする請求項10に記載の紙葉類処理装置。

- 上記基準紙葉類は、判別対象となる紙葉類のうちの1種であることを特徴とする請求項8に記載の紙葉類処理装置。

- 上記基準紙葉類は、判別対象となる紙葉類のうちの複数種類の紙葉類であることを特徴とする請求項8に記載の紙葉類処理装置。

- 上記検出部の光学系は複数の光学部品を有し、

上記判別性能のばらつきは上記光学部品の分光特性の違いに起因することを特徴とする請求項8に記載の紙葉類処理装置。 - 紙葉類を光学的に検出する検出部と、

この検出部における検出結果に基づいて当該紙葉類の汚れ具合を判別する判別部と、

装置の判別性能のばらつきを補正するための補正係数を紙葉類の種類毎に予め記憶した記憶部と、を有し、

上記補正係数は、補正の基準となる検出結果と当該装置の上記検出部で上記基準紙葉類を検出した検出結果との相関関係を用いて紙葉類の種類毎に用意されており、

上記判別部は、上記検出部で検出した紙葉類の種類に合った補正係数を上記記憶部から読み出して、この補正係数を用いて当該紙葉類の汚れ具合を判別することを特徴とする紙葉類判別装置。

Priority Applications (5)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2005365061AJP2007172059A (ja) | 2005-12-19 | 2005-12-19 | 紙葉類判別装置、および紙葉類処理装置 |

| EP06025264AEP1798693A1 (en) | 2005-12-19 | 2006-12-06 | Paper sheet discrimination apparatus, paper sheet processing apparatus, and paper sheet discrimination method |

| KR1020060129273AKR20070065228A (ko) | 2005-12-19 | 2006-12-18 | 종이 시트 판별 장치, 종이 시트 처리 장치, 및 종이 시트판별 방법 |

| US11/640,211US20070139720A1 (en) | 2005-12-19 | 2006-12-18 | Paper sheet discrimination apparatus, paper sheet processing apparatus, and paper sheet discrimination method |

| CN2006101685618ACN1987935B (zh) | 2005-12-19 | 2006-12-19 | 纸张鉴别设备、纸张处理设备以及纸张鉴别方法 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2005365061AJP2007172059A (ja) | 2005-12-19 | 2005-12-19 | 紙葉類判別装置、および紙葉類処理装置 |

Publications (1)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2007172059Atrue JP2007172059A (ja) | 2007-07-05 |

Family

ID=37779970

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2005365061APendingJP2007172059A (ja) | 2005-12-19 | 2005-12-19 | 紙葉類判別装置、および紙葉類処理装置 |

Country Status (5)

| Country | Link |

|---|---|

| US (1) | US20070139720A1 (ja) |

| EP (1) | EP1798693A1 (ja) |

| JP (1) | JP2007172059A (ja) |

| KR (1) | KR20070065228A (ja) |

| CN (1) | CN1987935B (ja) |

Cited By (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| KR101539604B1 (ko)* | 2014-12-10 | 2015-07-28 | (주)비티비코리아 | 현금 자동 입출금 장치 및 그를 이용한 위폐 검출 방법 |

| CN105093353A (zh)* | 2014-05-04 | 2015-11-25 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 | 介质处理设备中传感器的校正方法及介质处理设备 |

Families Citing this family (15)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP5174513B2 (ja)* | 2008-04-03 | 2013-04-03 | グローリー株式会社 | 紙葉類の汚れ検出装置及び汚れ検出方法 |

| JP2010277252A (ja)* | 2009-05-27 | 2010-12-09 | Toshiba Corp | 紙葉類判別装置 |

| DE102009058439A1 (de)* | 2009-12-16 | 2011-06-22 | Giesecke & Devrient GmbH, 81677 | Verfahren zur Prüfung von Wertdokumenten |

| JP5762830B2 (ja)* | 2011-06-07 | 2015-08-12 | グローリー株式会社 | 紙葉類処理装置及び方法 |

| DE102011077895A1 (de)* | 2011-06-21 | 2012-12-27 | Bundesdruckerei Gmbh | Verfahren und Vorrichtung zum Erstellen eines Dokumentenreferenzdatensatzes anhand eines Dokumentes |

| CN102262794A (zh)* | 2011-08-10 | 2011-11-30 | 深圳市怡化电脑有限公司 | 用于钞票检测的智能型磁性传感器模组 |

| JP2013214129A (ja)* | 2012-03-30 | 2013-10-17 | Toshiba Corp | 券処理装置及び券処理方法 |

| CN103679914B (zh)* | 2013-12-12 | 2016-06-15 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | 一种基于厚度信号识别的钞票识别方法及装置 |

| CN103617671B (zh)* | 2013-12-12 | 2016-08-17 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | 一种厚度异常钞票的识别方法及系统 |

| CN103942881A (zh)* | 2014-04-11 | 2014-07-23 | 立德高科(北京)数码科技有限责任公司 | 对带有点阵图形的印刷品进行批量防伪检测的设备及方法 |

| CN104438099A (zh)* | 2014-09-22 | 2015-03-25 | 天津长荣印刷设备股份有限公司 | 一种大废品踢除装置及其工作方法 |

| CN107437295B (zh)* | 2016-05-26 | 2020-08-21 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 | 纸币处理装置的扫描模块校正方法及装置 |

| JP6811140B2 (ja)* | 2017-04-12 | 2021-01-13 | 日本金銭機械株式会社 | 紙葉類鑑別装置、及び紙葉類鑑別システム |

| CN107175923A (zh)* | 2017-05-08 | 2017-09-19 | 陕西赛富网络科技有限责任公司 | 检测打印纸张材质的方法、装置和打印机 |

| US12259326B2 (en) | 2021-10-20 | 2025-03-25 | Arizona Board Of Regents On Behalf Of Arizona State University | Dry fluorescence calibration technique |

Citations (4)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2001041899A (ja)* | 1999-07-27 | 2001-02-16 | Toshiba Corp | 紙葉類の汚れ具合識別装置 |

| JP2001195629A (ja)* | 2000-01-14 | 2001-07-19 | Glory Ltd | 紙葉類識別装置 |

| JP2003099837A (ja)* | 2001-09-21 | 2003-04-04 | Toshiba Corp | 紙葉類処理装置と紙葉類処理装置の点検方法とテスト媒体 |

| JP2004157701A (ja)* | 2002-11-06 | 2004-06-03 | Hitachi Ltd | 光学式検出装置 |

Family Cites Families (15)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US4795281A (en)* | 1984-11-30 | 1989-01-03 | Tohoku Ricoh Co., Ltd. | Self-correcting printer-verifier |

| JP2660568B2 (ja)* | 1989-01-12 | 1997-10-08 | 富士写真フイルム株式会社 | 不適正露光画像の復元方法 |

| US6199480B1 (en)* | 1992-06-06 | 2001-03-13 | Heideiberger Druckmaschinen | Arrangement for determining register deviations of a multicolor rotary printing machine |

| EP0651352A1 (en)* | 1993-10-27 | 1995-05-03 | Toshiba Engineering Corporation | Method and apparatus of inspecting surface irregularity of an object article |

| US6092943A (en)* | 1997-06-11 | 2000-07-25 | Brother Kogyo Kabushiki Kaisha | Apparatus and method for measuring printing paper quantity and warning printing part exchange time |

| JP3953144B2 (ja)* | 1997-07-16 | 2007-08-08 | オリンパス株式会社 | コードイメージ品質検査装置 |

| US7103206B2 (en)* | 2000-02-08 | 2006-09-05 | Cummins-Allison Corp. | Method and apparatus for detecting doubled bills in a currency handling device |

| DE60231752D1 (de)* | 2001-07-12 | 2009-05-07 | Do Labs | Verfahren und system zur umsetzung eines bildes aus einem digitalen bild |

| DE10151854A1 (de)* | 2001-10-24 | 2003-05-08 | Giesecke & Devrient Gmbh | Wertdokumentbearbeitungsvorrichtung, Verfahren zur Funktionsprüfung, Justierung und/oder Kalibrierung der Wertdokumentbearbeitungsvorrichtung und Testmedien zur Durchführung des Verfahrens |

| EP1324278A1 (en)* | 2001-12-28 | 2003-07-02 | Mars Incorporated | Calibration of currency validators |

| AU2002335337A1 (en)* | 2002-08-30 | 2004-03-29 | Fujitsu Frontech Limited | Paper sheets characteristic detection device and paper sheets characteristic detection method |

| DE10243051A1 (de)* | 2002-09-17 | 2004-03-25 | Giesecke & Devrient Gmbh | Verfahren und Pfüfeinrichtung zur Prüfung von Wertdokumenten |

| JP2004326547A (ja)* | 2003-04-25 | 2004-11-18 | Nippon Conlux Co Ltd | 紙葉類識別装置および方法 |

| JP4634073B2 (ja)* | 2004-06-29 | 2011-02-16 | マミヤ・オーピー株式会社 | 紙葉類識別装置及び識別方法 |

| JP4529828B2 (ja)* | 2005-07-19 | 2010-08-25 | 富士ゼロックス株式会社 | 文書改ざん防止装置 |

- 2005

- 2005-12-19JPJP2005365061Apatent/JP2007172059A/jaactivePending

- 2006

- 2006-12-06EPEP06025264Apatent/EP1798693A1/ennot_activeCeased

- 2006-12-18KRKR1020060129273Apatent/KR20070065228A/konot_activeCeased

- 2006-12-18USUS11/640,211patent/US20070139720A1/ennot_activeAbandoned

- 2006-12-19CNCN2006101685618Apatent/CN1987935B/zhactiveActive

Patent Citations (4)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2001041899A (ja)* | 1999-07-27 | 2001-02-16 | Toshiba Corp | 紙葉類の汚れ具合識別装置 |

| JP2001195629A (ja)* | 2000-01-14 | 2001-07-19 | Glory Ltd | 紙葉類識別装置 |

| JP2003099837A (ja)* | 2001-09-21 | 2003-04-04 | Toshiba Corp | 紙葉類処理装置と紙葉類処理装置の点検方法とテスト媒体 |

| JP2004157701A (ja)* | 2002-11-06 | 2004-06-03 | Hitachi Ltd | 光学式検出装置 |

Cited By (4)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| CN105093353A (zh)* | 2014-05-04 | 2015-11-25 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 | 介质处理设备中传感器的校正方法及介质处理设备 |

| CN105093353B (zh)* | 2014-05-04 | 2018-02-02 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 | 介质处理设备中传感器的校正方法及介质处理设备 |

| KR101539604B1 (ko)* | 2014-12-10 | 2015-07-28 | (주)비티비코리아 | 현금 자동 입출금 장치 및 그를 이용한 위폐 검출 방법 |

| WO2016093440A1 (ko)* | 2014-12-10 | 2016-06-16 | (주)비티비코리아 | 현금 자동 입출금 장치 및 그를 이용한 위폐 검출 방법 |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| KR20070065228A (ko) | 2007-06-22 |

| EP1798693A1 (en) | 2007-06-20 |

| CN1987935B (zh) | 2010-06-09 |

| US20070139720A1 (en) | 2007-06-21 |

| CN1987935A (zh) | 2007-06-27 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| CN1987935B (zh) | 纸张鉴别设备、纸张处理设备以及纸张鉴别方法 | |

| TWI571629B (zh) | Sheet inspection device | |

| TWI569004B (zh) | Sheet inspection device | |

| US3922090A (en) | Method and apparatus for authenticating documents | |

| CN102224530A (zh) | 使用顺序照射确定文件的适合性 | |

| RU2598296C2 (ru) | Способ проверки оптического защитного признака ценного документа | |

| JPH01134353A (ja) | カラー写真プリンタおよび露出制御方法 | |

| JP2001126107A (ja) | 紙葉類の識別方法および装置 | |

| KR20000016335A (ko) | 은행권 감식기 | |

| JP2018179698A (ja) | シート検査装置 | |

| JP6801156B2 (ja) | シート検査装置 | |

| JP5006147B2 (ja) | 木材の検査方法及び装置及びプログラム | |

| JPH03505382A (ja) | マーク検知方法、および装置 | |

| JP2010039897A (ja) | 光検出装置および紙葉類処理装置 | |

| JP2011258029A (ja) | 紙葉類判別方法、紙葉類判別装置および正損判別学習方法 | |

| JPH10142101A (ja) | 着色膜の検査方法 | |

| CN114729901A (zh) | 光学式分选机 | |

| JP2004326548A (ja) | 紙葉類識別装置および方法 | |

| JP4229321B2 (ja) | 硬貨識別装置および方法 | |

| JP4808422B2 (ja) | 印刷物検査装置および方法 | |

| US9418499B2 (en) | Method for checking value documents | |

| JP2008027356A (ja) | 紙幣識別装置 | |

| JP7195831B2 (ja) | 紙葉類処理装置及び紙葉類処理システム | |

| JP7508400B2 (ja) | 重送検知装置及び重送検知方法 | |

| JP3720995B2 (ja) | 媒体枚数検知方法及び装置 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A621 | Written request for application examination | Free format text:JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date:20080912 | |

| A977 | Report on retrieval | Free format text:JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date:20110805 | |

| A131 | Notification of reasons for refusal | Free format text:JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date:20110823 | |

| A02 | Decision of refusal | Free format text:JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02 Effective date:20120117 |