この記事には

参考文献 や

外部リンク の一覧が含まれていますが、

脚注 によって参照されておらず、情報源が不明瞭です。

脚注を導入して、記事の信頼性向上 にご協力ください。(2019年6月 )

東洋学 (とうようがく、英 :Oriental Studies, Orientalics 、独 :Orientalistik )は、「東洋 」と呼ばれる諸国・諸地域を対象とする学問 ・研究 ・史学 の総称。古代オリエント学 ・中国学 ・インド学 などを分野とする(#下位分野 )。東方学 、アジア学 とも呼称される。

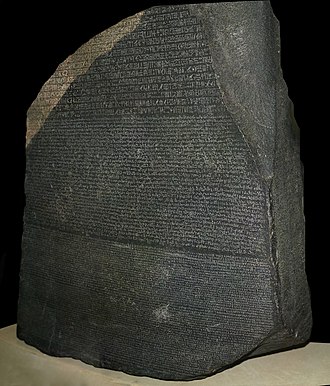

ロゼッタ・ストーン :碑面に刻まれた古代文字の解読 が西洋における東洋学の成立につながった。現在、イギリスが所蔵し、エジプトは返還を求めているマルコ・ポーロ の旅行記『東方見聞録 』 / 中世末期以降、東洋に対する西欧人の憧れを刺激したナポレオンのエジプト遠征 / 戦争に並行して学術調査が行われ、エジプト学の誕生につながった ジャン=フランソワ・シャンポリオン :古代文字の解読により「エジプト学の父」と呼ばれるウィリアム・ジョーンズ :インド学の創設者でありヨーロッパ諸語とインドの言語との類似を指摘した「東洋学」はオリエント学 の訳語とされ、中国 において「東洋」とは「東の海」という意味から主に日本を指し、「東」を表す「東方」という言葉を用いた「東方学 」(Eastern Studies )とも称される。「東洋」に対する見聞・知識・情報の蓄積は近代 以前からみられるが、それが東洋学という独立した分野のもとで一括して制度化されるようになったのは18世紀 後半から19世紀 にかけての時期であり、そういう意味で東洋学は、きわめて近代的性格を持つ学問 であるといえる。

なお、東洋学の原語の一つとされる「オリエンタリズム 」は、近年カルチュラル・スタディーズ もしくはポストコロニアル研究 において異なる意味をもって使用「オリエンタリスト」は本来「東洋学者」を意味する言葉 であるが、ポストコロニアル理論上の「オリエンタリズム」の語が流通するに従い「オリエンタリズムを流通させている人物(学者・言論人)」という(批判的な)意味あいを帯びてきている(もちろんかつての東洋学者にはオリエンタリズム的傾向の強い人物が多いため「東洋学者≒オリエンタリスト」であって、この2つの用法を区別して用いるのはある意味困難さがある)。

以下に述べる通り東洋学の対象とする領域はそれほど自明ではなく、地理的範囲 と時期的範囲 の問題がある。

日本において漢語 の「東洋」が意味するところは、西洋 以外の地域であり、しばしば地理学 でいうアジア (アジア洲)中国 で「東洋」の語が意味していたのは、中国から見た東洋、すなわち日本などの近隣地域である)。一方「東洋」の原語とされる「オリエント 」は、古来ヨーロッパから見た「東方」諸地域を意味するのであり、古典古代においては東方とみなされたエジプト ・西アジア などが「オリエント」の内容(エジプトは含まれないという見解もある)であり、さらにその後ヨーロッパ人の地理的視野が拡大するにつれ、次第により拡張されてゆき、今日ではアジア全域および(エジプトの外延部を含む)北アフリカ が「オリエント」の語が表す意味である。例えば古い歴史を持つロンドン大学の「オリエント学(東洋学)学校 」(School of Oriental Studies ) や1873年 にパリ で第1回大会が開催された「国際オリエント学会議」(International Congress of Orientalists ) でいう「オリエント」とは上記のような意味内容であり、当然そのなかには日本も含まれる(現在では指示する地域があまりに拡大しすぎたことを理由に、前者は「東洋アフリカ 学学校 」(School of Oriental and African Studies )、後者は「国際アジア・北アフリカ人文科学 会議」(International Congress of Human Sciences in Asia and North Afirica ) と改称されている)。したがって「オリエント」は、必ずしも日本でいう「東洋」とは完全に重なり合わない。また翻訳によるギャップも存在する。日本で「オリエント」が意味するのは、欧米でいう広範な地理概念ではなく、先述したメソポタミア・エジプトなど、古代の地中海ヨーロッパの人々がオリエントと称した諸地域に限定されているのが一般的である(つまり日本語でのオリエントは歴史的地域の概念である)。また先述の通り欧米の東洋学(=オリエント学)には、近東 地域を対象とした狭義の「オリエント学 」(古代オリエント学)、インド学 、中国学 と並んで日本学 も含まれる(欧米の東洋学において日本学は重要な領域である)が、日本の東洋学には日本学は含まれない 。

東洋学(もしくはオリエント学)が対象とするのは、東洋(オリエント)における言語・文学・宗教・思想・芸術などの文化の歴史的側面 であり、東洋と呼ばれる諸地域の現状を研究するものではない。一般に東洋学とは、「東洋」諸地域における古典学・文献学的研究 のみを意味し、これらの地域の(特に政治・経済・社会などの)現状を分析する研究は、一般には東洋学には含まれない とみなす傾向が強い。古典学でない現状分析的研究は、「アジア(の)地域研究」「アジア学」と呼ばれることが多く(ただしその名称は十分に定着しているとはいえない)、場合によってはアジア各国・各地域を対象とする地域研究 (中国研究・中東 研究・インド研究など)に分離されると考えられている。これと同様な議論は、東洋学に包括される各地域の研究、例えばインド学や中国学にも生じており、古典的・伝統的・歴史的文化の研究と、同時代の(地域研究的な)現状研究を一つの学問分野にまとめることが可能か否かが論じられている。ただ、後述するように(古代)オリエント学、エジプト学 、アッシリア学 などについては、その研究対象は歴史的存在である古典文化の研究に限定されていることは当然の前提となっている。また他に、歴史的領域であっても近代 以降(すなわち列強 の「東洋」進出以降)については「東洋学」には含まれないという見方も根強く存在する。

東洋学は、主として19世紀以降の「東洋」諸地域における欧米列強(のちに日本も加わる)の文化的征服 と自らの文化的起源の探究 と強く結びついて発展したとみることができる。

西洋における「オリエント(東洋)」への関心と知的探求の始まりは、古典古代 の地中海世界 まで遡り、ヘロドトス 『歴史 』には、彼らが東洋と考えていたエジプト やペルシア 、スキタイ地方 についての見聞や伝承が記録されている。またローマ時代の紅海 -インド洋 交易の進展により、さらに東方のインド ・中国の物産についての知識が増加した。

東洋に関する知識・情報が学問的な研究活動と結びついたのは中世 以後のことである。十字軍 ・レコンキスタ によって生じたイスラーム世界 との接触・交流を背景に、西欧世界ではイスラーム圏で保存・研究されていたギリシア・ローマの哲学など諸学の文献を読解するため、13世紀 に主要大学にアラビア語 講座が設置された。またモンゴル帝国 の征服活動により、ユーラシア の東西を結ぶルートが一時活発化し、13世紀には西欧からマルコ・ポーロ などの商人やカルピニ 、ルブルック などの修道士 が使節としてモンゴルを訪れ、彼らの旅行記により中央アジア ・東アジア についての知識が広まった。15世紀 になってオスマン帝国 (トルコ)が強大化して東方からヨーロッパ諸国を脅かすようになり、また西欧との外交・貿易関係が活発なものになると、風俗・習慣に始まり国家制度・社会機構に至るまで、トルコ全般に関する体系的知識がもたらされるようになった。さらに16世紀 以後大航海時代 を背景に、カトリック の宣教師が教勢拡大をめざしインド・中国・日本での布教を進め、東洋全般に関する西欧の知識はより拡大された。しかし、これらの知識が「東洋学」の名の元で学問分野として制度化されるのは19世紀 まで待たなければならない。

1866年に撮影されたアンコール・ワット / カンボジアのアンコール遺跡のなかでも中心的な遺跡として知られ、19世紀後半以降フランスによる調査が行われた アフガンをめぐるロシア(熊)とイギリス(獅子)の対立を描いた風刺漫画 (1878年) 18世紀 以降オスマン帝国が衰退するに伴い、もはや西欧諸国にとっての脅威ではなくなると、トルコ人 やイスラーム など東方の民族・文化は新奇な異国趣味(オリエンタリズム )として捉えられるようになった。そして18世紀末ナポレオン は、当時敵対していたイギリス に対しいわゆる「インドへの道」を遮断して打撃を与えるため、1798年 から1799年 にかけて当時オスマントルコの支配下にあったエジプト地域にエジプトへの遠征 エジプト 現地で滞在中に総合的調査を行い、帰国後その記録として『エジプト誌』全21巻を刊行した(1809年 - 1828年)。また遠征のさい発見されたロゼッタ石 を手がかりに、1822年シャンポリオン が古代エジプト のヒエログリフの解読 に成功した。これら一連の出来事を通じ古代エジプト文明を研究するエジプト学 が成立中東 ・近東 支配を大きく動揺させる契機にもなり、19世紀 になるとイギリス・フランスなど列強 はこれらの地域への進出を本格化していった。この結果、欧米人の現地旅行や遺跡調査がいっそう容易になり、19世紀前半にはメソポタミア地方 (現在のイラク )で英仏によりアッシリア 時代の遺跡の発掘が開始され、古代メソポタミア文明の考古学 的研究が始まった。そして、1846年にはローリンソン により楔形文字 で記された古代ペルシア語 の碑文が解読され、イラン学 の成立アッシリア語 碑文の解読が成功したことで、古代メソポタミア文明を扱うアッシリア学 が成立古代オリエント学研究史年表 参照)。

これより先、1757年 プラッシーの戦い に勝利したイギリスはベンガル地方 での領域支配を開始し、18世紀後半にはインド の植民地 支配を確実なものとしていた。そしてカルカッタ 高等法院判事としてインドに赴任したW・ジョーンズ を中心に、1784年ベンガル・アジア協会 が創設されインド学 コレージュ・ド・フランス を筆頭に、ヨーロッパ諸国の主要大学 にインドの古典語であるサンスクリット語 の講座が創設された。サンスクリット研究の過程で、この言語が古代ギリシア語 ・ラテン語 と類似した文法 体系をもち語形にも一致が見られる事実が知られるようになり、ジョーンズは諸言語共通の源流「印欧祖語」の存在を仮定した。1816年にはボップ がサンスクリット語とヨーロッパ諸言語の類縁関係を証明し、「インド・ヨーロッパ語族 」という概念の発見 につながった。こうしてインドとヨーロッパの比較文法研究を通じ新たに比較言語学 という分野が成立することになった。ヨーロッパ文化の基盤であるゲルマン文化 の源流を、古代のアーリア文化 に求めようとする試みは、同時期のロマン主義 思潮の影響も受けて盛んになり、言語の比較に止まらず宗教・社会制度の比較研究へと進んでいった。また中東地域への進出は、欧米人にとってのもう一つの文化的基盤=キリスト教 の起源の探求へと進んでいった。すなわち、キリスト教の基本教典である旧約聖書 ・新約聖書 の両聖書 を文献批判により考証する聖書学 は18世紀までにかなりの成果を上げていたが、キリスト教成立の歴史的舞台であるパレスティナ地方 での現地調査が可能になったことから、考古学的方法による聖書の実証研究が追求されるようになったのである。1838年にはアメリカ の神学者 E・ロビンソンがパレスティナで聖書と実在の地名との対応について初めて組織的調査を行い、これが聖書考古学 ・ヘブライ学 の成立につながった。

19世紀末までに、ヨーロッパの列強各国がより東方の東アジア ・東南アジア 地域に進出、これらを領土として分割し植民地として支配するようになると、各地域にかつて栄えていた古代文明の考古学的調査は、宗主国の手によって組織的に進められた(中国への進出は古典学的中国学 (シノロジー)の進展をもたらすことになったが、これについては当該項目 を参照のこと)。早いものではナポレオン戦争 中、イギリスによって占領統治(1811年 - 1815年)されていたジャワ ではラッフルズ によってボロブドゥール遺跡 の発掘が行われていた。19世紀後半以降カンボジア を含むインドシナ地域 への進出を本格化させていたフランスは、並行してアンコール遺跡 の発掘調査を進め、1887年の仏領インドシナ 成立を経て1898年、インドシナにフランス極東学院 を設立した。極東学院はアンコールなどでの遺跡調査・研究を行っただけでなく、シャヴァンヌ やペリオ など世界的に知られたシノローグ (中国学者)をも擁し、フランスにおける東洋学の拠点となった。また列強による領域支配を背景に、現地の社会関係・制度についてより該博・体系的な知識が必要になり、慣行調査を基にした組織的な研究が進められた。例えばイギリス支配下のインドでは歴史法学者 メイン による慣習法 研究、R・ジョーンズ による地代 制度研究、オランダ 支配下のインドネシア (東インド )に関しては、ラッフルズによる先駆的な『ジャワ誌』(1817年刊)に続いて、フォレンホーフェンによる『オランダ領東インドの慣習法』全40巻が編纂された(1910 - 1938年刊)。

列強間の対立・角逐が東洋学の進展につながることもあった。19世紀後半までにロシア は、中央アジア のブハラ ・ヒヴァ ・コーカンド の3ハン国を併合し、トルキスタン からインドへの南下をうかがった。そしてこれに対抗するイギリスとの間でトルキスタンをめぐる争奪戦「グレート・ゲーム 」が展開され、両国は軍事的調査も兼ねてこの方面に数次にわたって組織的な学術探検隊を派遣した。このような探検のなかで東洋学にとって特に大きな貢献をなしたのが1906年 の英スタイン 探検隊による敦煌文書 の発掘である。敦煌 で発掘された文書のうち、漢文文書はスタイン・ペリオ による中国学 の発展をもたらしたが、漢文以外にもチベット語 やホータン語 など多くの言語の文書を含んでおり、中央アジア史・東西交渉史の研究の進展にも大きな役割を果たした(敦煌学 )。これらの結果、関連分野としてモンゴル学 ・(古代)トルコ学 ・チベット学 などが英露を中心に発展していくことになる。

列強による「東洋」各地での学術調査は、調査される側の国や民族から見れば、自分たちの所有に帰するべき貴重な文化遺産を国外に持ち去られたという側面をもっている。特に第二次世界大戦 後、かつて列強の植民地であった多くの国々が独立を達成したのち、例えばエジプトが現在大英博物館 に所蔵されているロゼッタ石の返還を求めているように、かつての欧米東洋学の業績はある種の文化的略奪 の結果であるとして、(列強による遺物の収集・保存がそれらの散逸を防ぐことに貢献した、という弁護がある程度成り立つとしても)厳しく評価されていることも多い。また新興国においてアカデミズムが制度化され専門的知識人が育ってくると、彼らの視点や立場を無視してアジアの歴史や文化を考えることは難しくなり、強国を中心に作られてきた「東洋史」そのもののとらえ直しが必要となっているといわれる。

那珂通世 / 東洋学の生みの親となった。内藤湖南 / 中国学派の代表的存在である。大川周明 / 日本におけるイスラーム学の先駆者。日本での東洋学は、近代 (維新 ・明治 )以降、ヨーロッパの東洋学(オリエント学)を輸入することにより成立した。したがって江戸時代 後期(幕末 期)までの日本では、東洋学なる分野の学問は存在せず、漢学 や儒学 といった分野の学問を神道 や朱子学 と織り交ぜて独自の国学 を発展させてきた。これに蘭学 を加えた国学・漢学・蘭学が江戸の基本的な学問の体系であったが、明治維新 後の文明開化 を経た学制公布時の歴史教科書『史略 』に、「皇国、支那、西洋」という三部から成る学問が、木村正辞 ・内田正雄 ・那珂通高 の手により編纂された。こうした、漢学 の実証による中国史 研究の一つの到達点が那珂通世 『支那通史』の刊行であった。那珂は、伝承による日本の紀年(皇紀)を実証によって検証し、『日本上古年代考』を明治21年(1888年)に発表(初出は明治11年)すると共に、明治30年に『日本上古年代考』を更に発展させた『上世年紀考』を出版し、中国史の時代区分を試み、近代の中国史研究の基礎を築くことに成功した。この漢籍 を利用しつつ、考証によって日本史を研究しようとする漢学者系統の代表格となった内藤湖南 は唐宋変革 論を唱えて、国学者 の国史学の実証を排除し、日本文化が中国文化の影響の下で発展し、開化してゆくという過程、すなわち中国学 (支那学)を完成させることになったのである。

日本の東洋学は(先述した点 を除外しても)いくつかの点でヨーロッパ東洋学と異なる点を持っており、それが特徴となっている。それはまず、日本の東洋学研究は、中国 の古典語である漢文 で記された史料・文献の読解・分析により大きな貢献中国学が東洋学の中心になっている ということである。これは日本が中国の近隣に位置し古くから現在に至るまで漢字 の使用に習熟しており、また前近代(江戸時代まで)において、日本はすでに、東アジア 地域の伝統文化について、欧米とは質・量ともに比較にならない知識・情報を持っており、それを研究する学問(すなわち漢学 (儒教 )および仏教の研究)が成立していたという事情による。したがって近代日本の東洋学は、前近代以来の知的蓄積を全面的に利用し新たに近代的な東洋学を構築することが可能であった。しかしそれは日本においてもっぱら漢文史料に基づく研究 が行われるという結果ももたらし、東洋学といえば「中国学」(および仏教研究)を意味するという結果も生じた。この点は、西欧の東洋学が、近隣のイスラーム世界・中近東・(狭義の)オリエントに関する研究に重点を置いているという点と好対照をなしている。

また日本の東洋学は西洋のそれと同様、アジアにおける帝国主義 的進出や植民地支配と密接な関わりを持ちながら発展 し、特に1930年代以降、中国への進出が拡大するにつれその方面での業績が増加していった。ただ、日本が進出・支配したのは朝鮮 ・満州 ・中国など同じ漢字・漢文文化圏 に属する近隣の地域・国であり、この点でも東洋学の中での「支那学」への偏りはいかんともしがたかった。日本における朝鮮史・朝鮮文化 の研究は満鉄 の初代総裁になった後藤新平 が白鳥庫吉 らを招聘して設立した「満州朝鮮歴史地理調査部 」によって本格化し、韓国併合 後は朝鮮総督府 ・朝鮮史編修会 ・京城帝国大学 などにより進められたが、概ね朝鮮文化の独自性を認めず、もっぱら(東洋文化の中心と目された)中国の単なる文化的周辺部としてのみ扱うという傾向(満鮮史観 )が強かった。さらに、欧米列強の支配下にあった西アジア (中東・近東)・南アジア・東南アジアへの学問的関心は、仏教史および(漢文史料が利用できる)東西交渉史の研究を除けばきわめて低く、これらの地域に対する東洋学的研究は(第二次世界大戦 以前においては)欧米に比べ大きく立ち遅れていた(満鉄東亜経済調査局 を中心とした大川周明 らのイスラーム研究は数少ない例外である)。戦時期になって「蒙疆」と呼ばれる中国奥地や東南アジアにおける「回教徒 対策」の必要から、ようやくイスラーム研究の重要性が政府・軍部当局に認識されるに至り、1930年代後半には回教圏研究所 などによる研究がようやく端緒についた。また東南アジア研究については、台北帝国大学 文政学部に「南洋史学」「土俗学人種学」の講座が設置されて歴史学・人類学研究が制度化され、さらに第二次大戦開始後には国策研究としての東南アジア研究が一時的に活性化した。しかしほどなくして敗戦となったことからこれらの動きは短期間のうちに終わる。

第二次大戦後の日本では、戦前の東洋学に対する反省や欧米のアジア地域研究が輸入されたことなどから、中国学を偏重してきた傾向は是正され、戦時期に育った世代の研究者により中近東・インド・東南アジアなど中国以外のアジア地域についての研究も盛ん になった。しかし先述のように世界的な流れとして、西洋人中心の世界観に基づく東洋学という枠組みへの批判が盛んになってくるに従い、一部の例外(東洋史学など大学の講座名や研究所の名称)を除き、東洋学という言葉自体がほとんど使用されなくなっている という状況にある。

オリエント学 - かつてオリエント と呼ばれていた歴史的地域(中東・近東)を対象とする。以下の分野が含まれると考えられている。日本学 (Japanology) - 日本では一般に「東洋学」には含まれないが、日本もアジア地域の一国なので、日本国外の東洋学では重要な分野である。中国学 (支那学 、Sinology) - 清朝後期以前の前近代を中心とする古典文化の研究についてはsinology、近現代の現状分析的研究についてはchinese studiesと呼ばれることが多い。漢学 とは区別される。朝鮮学 (韓国学 、Korealogy) -朝鮮戦争 をきっかけとして朝鮮半島研究が本格化した。韓国からアメリカに留学し帰化した研究者も多い。ここでも「伝統的朝鮮」と、南北分断前後の現代史研究が主要な対象である。インド学 (印度学、Indology) - かつては古代・中世の歴史・文化が中心であった(インドロジー / インディック・スタディーズ)が、現在では近現代の研究も盛んになり、それらは「インディアン・スタディーズ」と呼ばれることが多く、インド仏教学 も一部重なる。モンゴル学 (Mongolian Studies) -モンゴル帝国 研究が主要な対象だが、仏教 学関連で「チベット学 」と重なることが多い。チベット学 (Tibetology)( )内の年代は存続期間および設立年。なお現状分析的な地域研究を中心とする機関・団体(例えば満鉄調査部 やアジア経済研究所 など)は含まない。

欧州における最古の東洋学の研究教育機関。 1802年、ナポレオンのエジプト遠征で収集されたのちイギリスが差し押さえた古美術・考古学資料(ロゼッタ石が含まれる)を受け入れ、19世紀半ばには東洋古代部門が新設された。またニネヴェ ・ニムルド (1850年代)、カルケミシュ (1910年代)、ウル (1920年代)で遺跡発掘を実施するなど、古代オリエント学 ・聖書考古学 の研究を進めた。 正式名称は「アジアの歴史・古文物・技芸・学問・文学を研究するためベンガルに設立された協会」。W・ジョーンズらを中心に当時イギリス支配下にあったカルカッタ(コルカタ)に設立。アジア全般とりわけインドに関する自然・人文・社会・歴史・学芸などについて情報収集や調査研究を行った地域研究の学会。インド独立後はインド人学者によって継承され、現在に至っている。 ド・サシ を会長としてパリで設立された学会。設立の年に創刊された機関誌『Journal Asiatique』(JA) は、フランスでは最古の東洋学の学術雑誌である。ベンガル・アジア協会に引き続き、インド学・法学の権威であったコールブルック を中心に英本国に設立された学会。特にイギリス帝国 勢力圏内のアジア諸地域の自然・文化・社会・歴史・学芸についての情報収集や調査報告を行った。イギリスの勢力拡大に伴い各地に支部を置く大組織となり、各植民地の独立後に活動は次第に衰退してきたものの現在も存在している。 東洋学に関する最も権威のある国際的学会連合。初代会長は日本学者のロニー。第1回大会はパリで開催され、当初は「国際オリエント学会議」と称し、のち創立100年を記念して同じパリで開かれた第29回大会(1973年)には国際アジア・北アフリカ人文化学会議と改称した(先述)。その後現在の名称 (International Conference for Asian and African Studies ) に改称。 当時フランス支配下にあったサイゴン に「インドシナ考古調査団」として設立され、2年後の1900年、インドシナ総督府の所在地であるハノイ に移転し極東学院と改称。東南アジアのみならず中国・インド・日本などのアジア諸国の古典学・考古学・人類学的調査研究を進め、アンコール学のグロリエ 、東南アジア学のセデス 、中国学のシャヴァンヌ 、ペリオ 、マスペロ などが集まり、フランス東洋学のメッカとなった。本部は1968年パリに移転し現在に至る。日本の東洋文庫 と学術交流協定を結んでいる。 「東洋アフリカ研究学院(研究所)」「東洋アフリカ学部」とも。西欧諸国の東洋学研究機関のなかでは歴史が古く、ロンドン大学 内の「東洋語学校」として設立された。その後20世紀 に入って「東洋(オリエント)研究学院」(東洋学部)と改称、さらに1938年現在のように改称された。 前身を1818年創立の旧ロシア帝国の科学アカデミー・アジア博物館として、ロシア革命 後の1930年にソ連科学アカデミー 東洋学研究所としてサンクトペテルブルク に設立された。65言語に渡って約8万5千点の文献を所蔵する。 調査部・東亜経済調査局と並ぶ満鉄の調査機関として日本における文献学的な東洋学の基礎作りを目指し発足した。白鳥庫吉 ら創成期の東洋学者が多数参加し、東京帝国大学 文科への移管により廃止。 満鉄の調査機関の一つとして東京に設立され、1920年代以降大川周明 の主宰下で次第に東南アジア・イスラーム世界 に関する研究を行った。敗戦により解体・廃止されたが、前嶋信次 など第二次世界大戦 後の代表的な中近東・西アジア研究者を育てたことでも知られる。 義和団の乱 賠償金による日中共同の東方文化事業 に基づき、東洋文化に関する文献史料の蒐集、学術研究の報告を行う研究機関として設立され、東京・京都に研究所を置いた。両研究所の運営はそれぞれ東京大学・京都大学の両帝国大学 の教官が担当した。1938年に両研究所は分離独立し東京は(新)東方文化学院、京都は東方文化研究所と改称、中国文化の歴史的研究を行ったが、東京では中国の現状分析的な地域研究も担当した。大久保幸次 により設立された戦時期日本におけるイスラーム研究機関の一つ。善隣協会 管轄下にあり、井筒俊彦 ・竹内好 が所属。空襲により全焼し活動停止。中華民国 総統府顧問であったモリソン の中国関連の洋書コレクション(モリソン文庫)を三菱財閥 の岩崎久弥 が購入、これに漢籍を加え財団法人として設立。わが国初の東洋学専門図書館で、研究所も併設された。その後スタイン・ペリオ収集史料の複写など中国語以外のアジア語文献も収集対象に加え、戦後の1948年には国立国会図書館 支部となった。現在は特定公益増進法人に認定された財団法人として、東洋学に関する文献の収集・保存・公開・研究・普及・展示など多岐にわたる活動を行っている。フランス極東学院 と提携関係にある。学術雑誌の『東洋学報』が知られる。清の陸心源 の蔵書(宋 ・元 代の版本コレクションが含まれる)を1907年三菱の岩崎弥之助 が購入、これを基礎に設立された和漢の古書・古美術品の文庫。1924年に公開を開始し1940年に財団法人化した。1947年財政難もあって国会図書館の支部図書館となったが、1970年には再び三菱グループの管轄に戻り私立図書館となっている。 戦後、先述の東方文化学院(東京)を吸収。アジアにおける歴史・文化の研究のほかに現状分析的な地域研究も行う。 先述の東方文化研究所が京都大学の人文科学研究所・西洋文化研究所と合体して新たに人文研が設立された(1949年)際、東洋学の部門は東方部として編入され、また附属機関として「東洋学文献センター」が設置された。その後の改編により東洋学文献センターは「漢字情報研究センター」(2000年)、ついで現在の「東アジア人文情報学研究センター」に改称。主として東アジアの歴史・文化の研究が行われている。東洋学部門の機関誌としては『東方学報』。 戦前期、京都帝国大学を中心とする若手研究者によって結成されたもので、個別大学の東洋史研究団体の中では古い歴史を持つものの一つ。機関誌『東洋史研究』。 羽田亨 ・宇野哲人 が外務省 の依頼を受け設立。機関誌『東方学』。三笠宮崇仁 の提唱により設立。狭義の(古代)オリエント学者および中東研究者が結集している。関連施設に「中近東文化センター 」がある。大学・大学附属機関 企業附属機関 独立機関 主要調査 関連人物 関連事項