Lebouddhisme est un courant spirituel qui s'est développéen Belgique surtout à partir des années 1970 en raison de l'arrivée dans le pays d'émigrés ou de réfugiés originaires de pays traditionnellement bouddhistes et de l'intérêt croissant de Belges pour le bouddhisme, particulièrement lezen et lebouddhisme tibétain.

L'Union bouddhique belge a introduit en 2006 auprès du ministère de la Justice une demande de reconnaissance officielle du bouddhisme.

En Belgique, en 2023, il y aurait 180 000 personnes qui se reconnaissent dans le bouddhisme[1].

Il n'existe pas de chiffres officiels sur le nombre de pratiquants bouddhistes en Belgique. L'International Religious Freedom Report 2007 estime leur nombre à 10 000[2], tandis que le siteReligious Intelligence avance le chiffre de 29 467 adhérents[3]. L'ICRID (Interdisciplinair Centrum Religiestudie & Interlevensbeschouwelijke Dialoog,KUL) estime que le nombre des adeptes est compris entre 20 000 et 40 000[4] c'est-à-dire moins d'un demi pour-cent de la population totale.

Certaines informations figurant dans cet article ou cette section devraient être mieux reliées aux sources mentionnées dans les sections « Bibliographie », « Sources » ou « Liens externes »().

Les premiers contacts du bouddhisme avec la Belgique ont surtout eu lieu dans les milieux académiques, par l'intermédiaire d'indianistes tels queLouis de La Vallée-Poussin (1869-1938), qui enseigna aux universités deLiège et deGand, ouÉtienne Lamotte (1903-1983), professeur à l'université de Louvain et auteur notamment d'uneHistoire du bouddhisme indien des origines à l'ère Saka.

Entretemps, en parallèle aux publications spécialisées des chercheurs-universitaires, un engouement certain pour l'Asie et ses spiritualités s'est largement déployé à la suite des diverses communications (conférences, livres, articles) par des explorateurs européens de leurs vécus de terrain, le Sous-Continent Indien étant alors sous domination Britannique (Theosophical Society, siège à Londres). En tête vient DameAlexandra David-Néel (1868, Saint-Mandé - 1969, Digne-les-Bains, dans son ermitage, à 101 ans), à l'avant-garde du féminisme (Paris, 1888, entrée dans la franc-maçonnerie) ~ "Lampe de Sagesse", de son nom de Refuge en Tibétain reçu du Maître GomChen de LaChen (1912, Sikkhim), où dans la foulée elle rencontre le 13ème Dalaï Lama en déplacement, fût une Célébrité internationale de son vivant et reste une référence incontournable comme auteure. Etudes à Bruxelles, diplômée du Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles (Chant Lyrique), à Paris, elle s'initia auSanscrit et au Tibétain, pour ensuite faire nombre de séjours et rencontres diverses en Orient (1911 à Pondichéry, rencontre de Shri Aurobindo), et, surtout sillonner les Himalayas, à pied la plupart du temps : mémorable entrée avec Lama Yongden à Lhassa à la faveur des célébrations autour du Losar de février 1924, déguisés en mendiants. 1946, officiellement rapatriés de l'Inde par le Gouvernement Français.

Dans les années 1950, alors queDaisetz Teitaro Suzuki et les auteurs de laBeat generation font découvrir à l'Occident lezen,Robert Linssen[Note 1] fonde l'associationLes Amis du Bouddhisme Zen.

R. Lievens, connu sous le nom de lama Rin’chen Mkhas’hgrub, créa la Maison du Bouddhisme àSchaerbeek en 1961. Surnommé lelama de Schaerbeek, Lievens visait à occidentaliser et répandre la doctrine deTsongkhapa, fondateur de l'écolegelugpa. La Maison du Bouddhisme, jugée « plutôt fantaisiste », aurait existé jusqu'au milieu des années 1980[5].

Raymond Kiere (1897-1981) qui avait eu des contacts avant guerre avec Les amis du Bouddhisme, une association parisienne liée à laSociété théosophique, joua un rôle important dans l'introduction du bouddhisme en Belgique, par la publication de son feuilletLe Sentier et par ses contacts avec des organismes bouddhiques internationaux comme laMaha Bodhi Society, laSociété bouddhiste de Londres, l’Ordre bouddhiste Triratna ou encore l'Altbuddhistische Gemeinde allemande. Il fonda la Mission bouddhique belge et participa à la mise sur pied de l'Institut belge des hautes études bouddhiques.

LeCentrum voor Boeddhistische Studies en Voorlichtinganversois (« Centre d'Études et d'Information bouddhique »), placé sous l'autorité spirituelle du moinetheravadin Francis Allen, fut créé à l'initiative d'Adriaan Peel et en collaboration avec Raymond Kiere. Il ferma en 1956 et un centre similaire ouvert à Bruxelles, le Centre d'information bouddhique, disparut rapidement.

L'intérêt pour le bouddhisme faiblit ensuite jusque dans les années 1970. Lacontreculture des années 1960/1970 et laGuerre du Viêt Nam sont à l'origine d'un retour du bouddhisme.

Des réfugiés originaires d'Asie du Sud-Est, lesboat-people vietnamiens entre autres, surtout installés dans la partie francophone du pays, créèrent, avec l'aide d'autorités bouddhiques généralement réfugiées en France, des associations religieuses comme l'Association bouddhique khmère Vatt Khemararam de Bruxelles. De même, deslamas ayant fui leTibet et désirant propager ledharma en Occident, créèrent des centres comme le Karma Samten Ling à Anvers en 1974, dirigé parAkong Rinpoché. Ces centres sont souvent issus de l'écolekagyu.

Robert Spatz créa à Bruxelles en 1972Ogyen Kunzang Chöling (OKC) de traditionnyingma. OKC a été mise en cause par des commissions parlementaires sur les sectes en Belgique et en France.

Toujours dans les années 1970, Eugène Buelens redonne un élan au zen et plusieursdojos adhèrent à l'Association Zen Internationale (zensōtō) deTaisen Deshimaru. L'association locale, Association Zen de Belgique, a été créée en 1988 et regroupe 21 dojos, dont un situé en France, àAvioth. Le zenrinzaï est apparu en Belgique plus tardivement avec la création en 1988 par Ton Lathouwers de l'association Maha Karuna Ch’an, principalement active dans la partie néerlandophone du pays ainsi qu'auxPays-Bas, et du dojo La Falaise Verte en 1995 àLillois. Un lieu de culte dubouddhisme shin est créé par Adriaan Peel en 1974 à Anvers, origine duCentrum voor Shin-Boeddhisme.

Dans les années 1980 et 1990, laSōka Gakkai et d'autres groupes s'installent dans le pays, tandis que de nouveaux centres tibétains ouvrent leurs portes, notamment le centreYeunten Ling deHuy. Le ministre d'ÉtatFrançois Perin est, parmi d'autres, à l'origine de l'Association laïque pour l'étude et la pratique du bouddhisme, créée dans les années 1990, mais elle ne serait plus en activité[6].

Les divers courants bouddhistes belges ont cherché à se fédérer, dans un premier temps dans la Fédération des communautés bouddhistes de Belgique, créée le et présidée par Adriaan Peel, puis au sein de l'Union bouddhique belge, fondée en 1997. Elle ne réunit cependant pas toutes les associations bouddhiques du pays : en 2002, l'UBB ne représentait qu'un peu plus d'un tiers de ces associations[7], essentiellement issues dubouddhisme mahāyāna etvajrayāna.

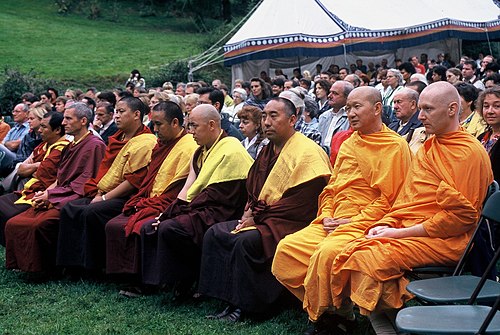

Une « Fête annuelle du bouddhisme » a lieu chaque année au mois de septembre depuis 1995 : elle se déroule à Huy, à l'institut Yeunten Ling.

En vertu de la loi du sur le temporel des cultes, l'Union bouddhique belge a introduit le auprès du ministère de la Justice une demande de reconnaissance officielle du bouddhisme comme philosophie non confessionnelle. LeGouvernement fédéral a entamé le processus de reconnaissance le[8].

Le, une loi a accordé annuellement une dotation de 150 000 euros à l'UBB pour préparer cette reconnaissance. Cependant, celle-ci n’est toujours pas effective en 2014[9].

Le 9 mars 2023, le processus de reconnaissance indirecte dans le Royaume de Belgique est relancé par le biais du dépôt, par le ministre de la Justice en fonction, d'un avant-projet de loi sur le financement des cultes. Ce qui est communément appelé "bouddhisme" devrait être admis dans la catégorie "organisation philosophique non confessionnelle", parce que ne se définit pas en soi comme une religion au sens strict du terme (adogmatique), mais, sous une double approche (prévue par la Loi Belge au niveau de l'application), le plan philosophique, en tant que méthodologie à mettre en œuvre au plan de l'Esprit Altruiste (Spiritualité), qui rejoint le Sacré de toutes les traditions vivantes, et le plan formel, 2 formes extérieures traditionnelles consacrées (religieuses) : les pratiquants, communautés de fidèles laïcs et communautés monastiques, incluant leurs anachorètes-ermites apparentés, d'une part, et, d'autre part, les bâtiments qui les abritent en tant que lieux de vie, ceci incluant traditionnellement écoles/collèges/universités qui dispensent l'aspect étude du corpus traditionnel des textes sacrés, et les temples où sont appris et pratiqué l'aspect rituel (aspect religieux au sens strict). Si le bouddhisme était officiellement reconnu, il pourrait d'une part recevoir un financement étatique, et d'autre part être enseigné dans les écoles[réf. nécessaire].

10. Fanny Declercq, Le Soir, 17 mars 2023

•Bernard De Backer, « Bouddhismes en Belgique »,Courrier hebdomadaire du CRISP, Bruxelles,CRISP,vol. 23-24,nos 1768-1769,,p. 71(ISSN 0008-9664,DOI 10.3917/cris.1768.0005).

Bouddhisme en Europe | ||

|---|---|---|

| Union européenne |  | |

| AutresÉtats souverains | ||

| États non reconnus internationalement | ||

| Territoires à souveraineté spéciale |

| |