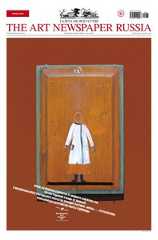

Христос с «небес»

Вокруг Спаса Борисоглебского сложилось множество удивительных легенд и ритуалов. Попробуем рассказать о самой большой иконе России с точки зрения современной науки

Множество замечательных икон сохранилось в России, но одна из самых удивительных из них (в прямом смысле вызывающая удивление) — это икона «Спас Борисоглебский», или «Спас Романовский», находящаяся в Воскресенском соборе города Тутаев (бывший Романов-Борисоглебск) Ярославской области. Она знаменита своей невероятной мощной монументальностью, редкой для предмета культа в России ХХ века благополучной судьбой, таинственным происхождением и тем, что остается важной реликвией в современном православии.

Возможно, вам попадались фоторепортажи из Тутаева, своей экстраординарностью привлекающие внимание даже людей, далеких от христианства. Огромную трехметровую икону два раза в год выносят из храма и проносят по городу в многолюдной церемонии крестного хода. Помимо гигантского размера, «Спас» поражает тем, что почти целиком он — один лик, нависающий над людьми и довлеющий своим масштабом. А также чернотой поверхности с едва различимыми чертами головы Христа.

Второй поразительный ритуал — «пролазывание» («припадение под икону»). На крестном ходе икону несут на специально изготовленных носилках с «воротцами» по центру. Во время шествия под ней можно с молитвой пролезть, таким способом поклонившись святому образу. Более того, это можно делать и в обычные дни. Для этого в соборе икона установлена на возвышении, в его нижней части устроен лаз, через который можно проползти на коленях.

Традиция выноса иконы в крестных ходах ведет историю с 1793 года; после революции она, естественно, пресеклась. Обычай был воскрешен в 1989 году при настоятеле Воскресенского храма протоиерее Николае Лихоманове и с тех пор привлекает толпы верующих. Когда именно возник ритуал пролазывания под иконой — неизвестно. В дореволюционных источниках он не упоминается, хотя это еще ничего не значит: он, вероятно, возник именно тогда. Историк семиотики и иконографии Дмитрий Антонов причисляет ритуал в Тутаеве к народным способам «апроприации сакральной силы».

В период существования СССР, кстати, икона из храма не изымалась. И это один из вопросов, который возникает при разговоре о ней: почему ее не забрали в музей и не изучали? Тем более что, по преданию, она была написана в XV веке, золотом периоде русской иконописи, знаменитым вологодским иконописцем преподобным Дионисием Глушицким. Почему реликвия не привлекла внимание ученых?

Одной причиной, возможно, был ее крупный размер: экспонировать такую было бы трудно. Другая — более глобальная: местным храмам вообще повезло, они не были разорены большевиками и даже оставались действующими. Воскресенский собор сохранил всю обстановку интерьера, за исключением реквизированных изделий из золота и серебра (а еще там сохранились потрясающие фрески). Что касается сегодняшней юридической принадлежности иконы, то собор является памятником федерального значения и находится вместе с историческим содержимым (включая «Спас») в бессрочном безвозмездном пользовании у Русской православной церкви.

Отсутствие научной литературы о самой большой в России иконе интригует. Но вот одно объяснение ее нестандартному размеру есть. Существует версия, что изначально «Спас» был не иконой, то есть вертикально установленным объектом, а частью расписанного потолка деревянной церкви, так называемого «неба», висел под куполом. То есть его масштаб и выразительность черт вызваны тем, что он взирал на прихожан с большой высоты. Позже исходная деревянная церковь исчезла, а потолочная доска размером 298 на 276 см с изображением лика уцелела, но поменяла функцию. (Отметим, что в России сохранились другие деревянные храмы с расписанными «небесами» и изображениями Христа по центру, однако иконами эти образы не считаются.)

За неимением научных статей и монографий мы опросили экспертов. Светлана Семенова, искусствовед, хранитель художественно-исторических ценностей Воскресенского собора, рассказала нашему изданию, что в 2001–2002 годах икону реставрировали. «Работы по решению научной реставрационной комиссии проводила художник-реставратор Татьяна Шабанова из Ярославля, — говорит она. — Икону тогда даже не выносили из храма, мастерская была устроена на первом этаже собора, в зимнем храме. Целью реставрации было укрепление левкаса и красочного слоя, удаление поверхностных загрязнений и работа с оборотом иконы. Потемневшую олифу решено было оставить, но после проведения работ светлее икона все-таки стала. Особенно много загрязнений было в нижней части образа, где к нему прикладывались верующие. После реставрации эта часть иконы, примерно до лика Христа, закрыта стеклом, которое снимают на время крестного хода».

Проведенные работы уместнее назвать «противоаварийными консервационными», а не полноценной научной реставрацией: пробные расчистки на лицевой поверхности иконы не производились, древесину и красочный слой на химическую экспертизу не брали. Иконный щит состоит из нескольких досок, скрепленных на обороте шпонками и металлическими полосами XIX века, оборот обит тканью. Что касается живописи, то о ее датировке и сохранности авторского слоя без серьезных исследований ничего сказать нельзя, так как он скрыт под толстым слоем почерневшей олифы. Как и другие почитаемые иконы, образ за свою многовековую историю неоднократно поновлялся. С трудом просматриваемый слой можно с большой достоверностью отнести к XVII веку. От XV века, если он когда-то и был на этой доске, на первый взгляд ничего уже не осталось. А вот записи XIX столетия просматриваются. Так что история создания образа — это легенда. Доказательств такой почтенной древности не существует.

Виктория Горшкова, заведующая отделом древнерусского искусства Ярославского художественного музея, некоторое время занимавшаяся изучением «Спаса Борисоглебского», рассказала нашему изданию: «Икона, конечно, не XV век, а, скорее всего, XVI. Живопись на ней разновременная, кусочками. Эту живопись визуально объединяет сейчас только темная олифа, и если этот верхний потемневший слой снять, то разноцветные фрагменты разных эпох создадут диссонанс». По поводу стилистического анализа образа и его принадлежности к какой-либо конкретной школе иконописи Горшкова сообщила: «Икона, судя по всему, среднерусская. Но что касается стиля, то фрагмента ее первоначальной живописи никто не видел, поэтому оценить ее невозможно».

Таким образом, с точки зрения науки этот потемневший лик пока остается загадкой, тем более интересной на фоне того активного почитания, которое окружает икону каждый день в обычной жизни.

Излияние благодати

«Припадение под иконы», «пролезание под образа» во время крестных ходов — практика общения с реликвией, известная на Руси минимум с XIX века. Она, по словам Дмитрия Антонова, является вариацией известной архаической стратегии «пронимальной магии» (от глагола «пронимать, протаскивать»). Благодать от иконы изливается на пролезающих сверху вниз. В 1947 году во время крестного хода на Урале цепь коленопреклоненных людей, ожидавших пронесения над их головами Табынской иконы Божьей Матери, растянулась на 4 км.

Детектор лжи

Произведения искусства, связанные с ритуалами и приметами, привлекают туристов и обогащают казну городов. Один из самых знаменитых подобных объектов в Риме — рельеф I века н.э. с головой Тритона, называемый«Уста истины». По легенде, известной еще со Средневековья, если вложить руку в рот скульптуры и произнести ложь, рука окажется откушенной. Также во всем мире чрезвычайно распространены суеверия, при которых нужно «на удачу» потереть какое-либо место скульптуры. Эта антропогенная нагрузка чрезвычайно вредит уличным статуям.

Камень красноречия

Некоторые обряды для чудес, происходящих «по контактному принципу», требуют сложных поз. В стены замка Бларни вмонтирован камень, поцеловав который человек обретает воистину ирландский дар красиво льстить и остроумно шутить. Традиция восходит еще к кельтским верованиям. Камень расположен на вершине замка. Раньше до него дотягивались с края парапета с помощью ассистента, который поддерживал целующего за ноги. Сегодня парапет оснащен коваными направляющими и защитными перекладинами, предотвращающими риск падения со стены.