所長就任にあたって

所長 鈴木 誠史

6月10日付けで第2代の通信総合研究所長を命ぜられました。この4月に発足したばかりの、新生“通信総合研究所”を代表することとなり、その責任の重大さに、身の引締まる思いがいたします。ここに電波研究所以来、当所の発展にご支援を戴いてきた学界、官界、産業界の関係各位、並びに電波関係や当所の先輩の皆様に、厚く御礼申し上げるとともに、今後も一層のご支援をお願い申し上げます。

今年はヘルツが電波の存在を確認してから百年になります。当所の沿革をたどると、明治29年に当時の逓信省電気試験所に無線通信部が設置され、電波と通信の研究が始められたときにさかのぼります。そのときから90年余り、電波研究所としても36年弱、ヘルツ以後の長い間、電波、無線通信にかかわる研究分野に輝かしい足跡を残してきました。また、電波行政に寄与するとともに、周波数・時刻の標準や供給など、科学や社会生活にも大きく貢献してきました。勿論、時代の変化、科学の進歩とともに研究の中心や、業務の内容は変わってきましたが、今回の名称変更は、大きなターニングポイントということができます。これからは、諸先輩の築いたポテンシャルをベースに、塚本前所長の敷かれた路線を踏襲しながら、通信総合研究所としての新しい発展に力を尽くす所存です。

近年の当所をとり巻く状況を振り返ってみましょう。この10年、シーリング下の予算と厳しい定員削減の渦中の生活が続きました。逐に予算はピーク時の2/3となり、新規の研究テーマについて予算要求のできない年もありました。また、定員もピーク時に比べ数十人の減となっています。しかし、この間も研究のアクティビティが低下しなかったのは、過去の蓄積、所員の熱意、業務の簡素化及び外部委託等による努力の賜といえます。しかし、この状態が永続すると志気は衰え、業績をあげることも困難になります。

ところで、昨年度、63億円余の大型補正予算の取得に成功し、�@宇宙光通信地上センター、�A大地震予知のための西太平洋大型電波干渉計、�B超伝導電磁波技術の研究開発施設、�C周波数標準のための高性能分光システムの研究開発施設など、多くの施設の整備を行うことができました。これらの予算獲得は郵政省当局と当所が総力をあげて事に当った成果であり、その執行は当所の研究者、企画、総務部門の熱意と実力によって達成されたといえましょう。そして、これらの施設は、カンフル的効果だけでなく、新しい分野への研究活動の支えになるものと期待されています。

一方、昭和63年度予算では、新規に宇宙天気予報、宇宙からの降雨観測のための2周波ドップラレーダ、放送及び通信の複合型衛星(BCTS)、電気通信フロンティア技術の研究開発の4項目が認められ、総額でも昭和62年度を上回ることになりました。また、衛星間通信研究室の新設と、3名の増員が認められました。それにも増して、「電波研究所」から「通信総合研究所」への名称変更とともに、長年の念願であった所掌の追加−電気通信に関する研究及び調査を行うこと。電波の利用に関する研究及び調査を行うこと。−を行うことができました。

当所をとり巻く内外の情勢は、楽観は許されませんが以上述べたようにやや好転しています。その背景には、長年にわたって電波研究所が実施してきた、基礎から応用にわたる広い研究分野の成果、また、これらを社会に還元するための努力、周波数資源の開発、放送技術、宇宙通信、電磁環境、型式検定など行政にも関係の深い分野での寄与、電気通信の新しい分野に取り組む当所の熱意、郵政省が政策官庁として広く電気通信、情報通信に取り組む積極的姿勢などがあります。

昭和63年度はスタートしたばかりで、新規項目の研究はこれから本格化します。一方、昭和64年度の予算要求の作業が始まっていますが、これは電気通信フロンティアの研究の充実が最大の課題です。5月23日に中山郵政大臣が発表した関西支所構想において、支所の研究の中核は、電気通信フロンティアの情報通信基機の研究(人間科学)、光・電磁波物性の研究(物性科学)、バイオエレクトロニクスの研究(生物科学)であります。

関西支所構想は、これらの分野の研究が関西でアクティビティが高いことから、関西の学、官、産業界の活力も利用し、当所としても必要な施設と環境を整備し、人材を集めて新境地を切り開こうとする積極的姿勢を示すものであります。場所は、神戸と明石の両市にまたがる、近畿電気通信監理局の監視施設の用地によることとしています。現在、支所の庁舎と実験施設の建設についての調整を、大蔵省、建設省の担当部署との間で精力的に進めているところです。

支所の組織や要員については、これから総務庁や大蔵省との折衝が本格化しますが、全所的に見て最善の形になるよう、最大の努力を払いたいと思います。

最終的に、“宇宙天気予報”のプロジェクトを核にした宇宙科学の平磯支所、宇宙通信やVLBI、GPSなど宇宙技術の鹿島支所、将来の通信や情報処理、電磁波物性等の基礎研究を行う“電気通信フロンティア”の関西支所、のトロイカ体制に加えて、地方の特徴も生かした観測所、他機関と関係の深い研究や行政との対応も行い、全体を総括する本所という、通信総合研究所にすべく努力していきます。

当所の特徴の一つは、その研究の領域が極めて幅広いことであります。電磁波では、直流に近いところから光まで扱います。また、10億光年の距離にある準星から、太陽、惑星空間を経て地球科学まで、小さい方ではニューロンやミクロの世界の半導体素子があり、10^-15の確度を問題にする原子時計があります。また、電波だけではなく、地震波、地電流、海洋波浪、風、雨、雲、音波、音声、画像信号、生物の活動電位と、多種多様のものを研究対象にしています。それぞれの分野では、考え方の基本も、研究の手法も異なることが多いものです。“隣は何をする人ぞ”ではなく、相互に刺激し合い、参照し合うところに、新しい発想やより優れた成果が生れるでしょう。所員の各位が、当所のこのような特徴を生かすことを希望する次第です。

また、極めて基礎的な研究とともに近い将来の実用や行政に寄与する研究が共存する点も、当所の特徴であるといえます。これらは車の両輪のようなもので、一方だけでは、研究所の進む方向は片寄ってしまうことになります。バランスのとれた研究の推進が、研究所のポテンシャルを高め、保つ上で重要と考えられます。

当所は、国境を超越する媒体−電波を対象とした研究が中心であったため、伝統的に国際的共同研究、共同観測が盛んです。現在は、外国の機関との間に12、国内の公的機関、大学との間に25、また民間との間に18の共同研究を実施し、大きな成果をあげています。また、内外の各機関との人的交流も目を見張るものがあります。最近、科学技術庁が今年度から開始する国際流動基礎研究8項目の中に、当所の「極限分解光イメージング技術に関する研究」が採択されました。省際研究、国際研究ともいわれるプロジェクトで、当所の実力と実績が認められた例ともいえます。今後とも、内外に開かれた研究所として、活性化をはかって行きたいと考えます。

当所の研究プロジェクトは、毎年見直しを行っています。現在進められているものは、いずれも重要でありますが、ここではその一部について触れたに過ぎません。全体については、当所ニュースの4月号を参照して下さい。ところで、研究分野、研究項目はどうしても増大する方向になります。しかし、予算、人の面の制約からも、すべてを十分に実行することはできません。研究プロジェクトの評価とともに、その中止、終了を決断する勇気を持ちたいと思います。勿論、研究目標を達成するためには、研究者の努力が必要ですが、総務部門や企画調査部門の強力な支援が必須であります。一方、当所の重要な所掌である定常業務に関しては、効率的にその責任を全うするよう不断の努力が必要です。他のルーチン的業務に関しても、一層の省力化、簡略化を進めなければなりません。イオノグラムの自動処理は6月からスタートしています。また、総務・企画関係業務のOA化、省力化を検討する委員会も発足しましたし、図書関係、計算機システムについてもそれぞれ検討が始められています。先端科学技術を研究する、当所に相応しい改善策が得られるものと期待しています。

研究所は研究者だけでは成立しません。研究者とそれを支援する人、すべての所員が一体となれる明るい、信頼感のもてる環境が基本であり、その形成と維持は何よりも大切であると考えます。

所長就任に当たり、職務遂行に対する決意を固めるとともに、所員一同の協力と、内外の関係各位の御支援を重ねてお願いする次第であります。

南極氷床のリモートセンシング

浦塚 清峰

はじめに

それは事故から始まった?

1940年代の終わり頃、南極上空を飛行していたアメリカの輸送機が雪面に不時着した。その時、電波高度計の針は、対地高度約2000mを指していた。それからおよそ10年後、国際地球観測年に参加し南極ハレー湾基地(氷の上にある)で電離層観測を行なっていたイギリスの電波研究所のピゴットが、観測データ中に妙な現象を見つけた。ある周波数毎に反射エコーが消えるのである。彼は、その理由を電離層からの反射波に逆位相で重ね合わされる別の反射波が存在するためであると推論し、それが基地の下の氷の底からの反射波と結論づけたのである。実は、それまで南極の氷の中を電波が伝わることは実証されていなかった。アメリカの輸送機の高度計の針は氷の下の岩盤(基盤)までの深さを示していたのである。これ以後、イギリスとアメリカの間で電波を用いた氷厚計(以下、電波氷厚計と呼ぶ)の開発競争が始まったのである。

最初に実用的な氷厚計を作ったのは、イギリスのスコット極地研究所のエバンス達であった。それまで氷床(グリーンランドや南極を覆う氷体を一般にこう呼ぶ)の厚さを推定する方法として用いられてきたのは重力の精密測定による方法や、人工地震による方法であった。もちろん氷を直接掘るのがいちばん確実な方法かも知れないが南極氷床のように深いところで4000m、平均2000mもの氷を掘るのは簡単な作業ではない。重力や人工地震による方法でも装置の設置に大変な労力を消耗する。人類は、電波を利用する氷厚計の開発によって南極大陸を覆う氷の全貌を知る大きな手だてを持ったのである。

氷の中に反射層がある

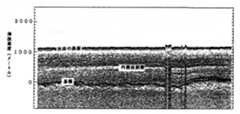

電波によってもたらされた南極氷床の情報は、ただ単に氷の厚さだけではなかった。1970年代に入って航空機を用いて広範囲に氷の厚さを計測し、基盤地形図や氷床の断面図が作られるようになると、場所によっては、これまで電波にとって透明だと思われてきた氷の中に何層もの反射層があることが見つかった(図1)。はたして、この反射層は一体なんであろうか。多くの雪氷学者は、反射層が形成された時に、氷とは異なる誘電率を持つ物質が封じ込められたのではないかと想像した。南極の氷を垂直に掘ってコアサンプルを採り、層別に分析するとしばしば汚れ層と呼ばれる色のついた薄い層を見つけることがある。この汚れ層を分析すると火山灰に含まれる成分と同じものが見つかる。コアサンプル中の汚れ層の推定年代と氷厚計中に見いだされる反射層の推定年代を対応させて、反射層をその層が形成された当時の火山活動を表わすものだとする考え方が有力である。そうだとすると、我々は、南極氷床に刻み込まれた地球の活動の歴史やそれに伴う気候変動を知る手段も得たことになる。また、内部の層構造をトレースする事によって鉛直断面内での氷床の流れの様子も推定することができる。ただし、まだ解明すべき点は多い。例えば、観測される場所によって、同時に複数の層構造が観測されたり、逆に一つの内部層も観測されなかったりする。また、実際の層構造は電波氷厚計の分解能に比べてきわめて細かいため、内部反射エコーの波形の解釈に問題が残っており、電波氷厚計の高分解能化や反射エコーの電波科学的な解析が課題となっている。

図1 南極氷床の断面図(第27次南極観測隊で取得したデータをもとに作成したもの)

海抜500メートルを中心に内部反射が見える。

「より深く」から「より広い3次元像」をめざす

イギリスをはじめアメリカやソ連等による電波氷厚計を用いた南極大陸の探査の結果、氷床の下の基盤地形図のかなりの部分ができあがってきている。日本の担当する東クイーンモードランド地域についても基盤地形図の空白地域が埋まりつつある。日本の南極観測における電波による氷床の探査は、イギリスに遅れること10年、第9次観測隊から始まった。日本の南極観測の規模に合わせて着実に観測領域を広げていったが、航空機の運用の難しさから雪上車による観測が主であったのでメッシュの荒い観測であった。また、データ取得法にも制約があった。当所が雪氷観測に参加した第27次観測隊では、航空機搭載の新型装置で航空機運用を積極的に行ない、その観測領域を一挙に拡大した。また、データをディジタル化する事により、より詳細な解析が可能となった。その一つの例として筆者らは、氷床の底面や内部における電波散乱特性の推定法を提案し、氷床底部の物理的な様相や、さきに述べた氷床内部の反射層の問題を解明しようとしている。南極の氷を調べるリモートセンサの一つとしての電波氷厚計のデータに内在する物理量の多様性は注目に値する。

リモートセンシング技術の雪氷への応用としては、これまで例えばニンバス衛星によるマイクロ波放射計による表面温度分布の計測が海氷の水平分布の解析に威力を発揮している。このようなマイクロ波による2次元的な探査に対し、電波氷厚計はVHF帯の電波を使用しており、データは氷床内の鉛直成分を含む3次元的な情報を提供する。今後の雪氷リモートセンシングの一つの方向として、氷床及び海氷の3次元像をより明確な形で表わすことによって氷床の流動や消長、さらに、過去の気象変動、過去の火山活動の推定といった地球の細かい歴史をひもとくことが可能になると予想される。今後は、これまでの電波氷厚計の設計思想が「より深く」を目標としていたのに対し、氷床のどんな量を求めるかといったより具体的な目標に対する的確なセンサーとしての開発が求められることになろう。当所が国立極地研究所と共同で開発を進めてきたステップ周波数レーダも氷床及び海氷の3次元像を目指したものである。さらに、今後必要な方向は「より広く」ということである。基盤地形図に限らずいろいろな物理量を空白地域を作ることなく均一に探査するには、やはり人工衛星等の飛翔体を用いることが有効で、その一つの方法として合成開口レーダによる氷床の計測の検討が各国で進められている。

おわりに

南極大陸に降り積もった雪は、さらに降り積もる雪の重みに押しつぶされて氷となり、降り積もった時代の記録を携えてゆっくりゆっくりと深く潜り、そして流れて行く。氷床の底に湖が存在するという説もある。人の目に触れたことのない深い部分の氷は人類の積極的な呼掛けに、いま答えようとしている。

(電波応用部 電波計測研究室 研究官)

短 信

電離層観測データ(イオノグラフ)の自動処理運用開始

イオノグラム自動処理システムが開発されその運用が6月から開始された。

このシステムは、電離層の観測から本所へのデータ伝送、特性値読取り、及びデータ提供までの一貫した業務を基本的に人手を介さずに行うことができる。

電離層の観測は、無線通信のための情報取得及び地球環境を監視する国際共同観測の一環として、国内5か所の電波観測所(稚内、秋田、国分寺、山川、沖縄)において15分毎に実施されている。自動処理システムは、データ伝送の効率化のため、各観測所でイオノグラムからの不要な信号の除去、符号化による情報量の圧縮を行った後、パソコン通信でデータを本所に伝送する。本所では、大型電子計算機によって電離層の諸特性値を自動的に読取り、ユーザの使用に供する。

本システムの運用開始によって、省力化と共に客観的データの迅速な利用が可能となった。

電波の日表彰について 表彰状:東洋通信機株式会社電波事業部 感謝状:日本航空株式会社技術研究所 感謝状:北海道大学水産学部 34mφアンテナ 周波数標準のための高性能分光システムの施設整備 宇宙開発計画の見直し要望 第74回研究発表会盛大に開催される

6月1日第38回電波の日にあたって、技術試験衛星�X型を用いて航空機や船舶などの移動体衛星通信実験に協力し、貢献のあった次の3機関に対し、通信総合研究所長から表彰状及び感謝状が贈呈された。

航空機搭載アンテナ及び機内装置の開発

実験装置の搭載及び実験要員の搭乗

実験装置の搭載及び実験要員の搭乗

鹿島支所にVLBI実験用大型34mφアンテナが建設され、現在、今年度後半の日米共同VLBI実験に使用を開始すべく精力的に準備が進められている。このアンテナは26mφアンテナの代替として建設された。26mφアンテナはATS-1通信実験、電波天文観測、VLBI実験等に使用され多くの研究成果を生み出した。しかし、建設後20年を経過し老朽化すると共に、その受信可能周波数帯域が2GHz/8GHz帯に限られており、スペースVLBI実験等の新しいVLBI応用実験への対応が困難になった。新34mアンテナは300MHz帯から49GHz帯まで11波の受信が可能であり、受信帯の切り替えはすべて計算機からの制御により3分以内に行える。低い周波数帯では、パルサ観測による長期の時系維持の研究や、高い周波数帯では様々な星間分子の放射電波スペクトルの研究、22GHz帯における宇宙空間VLBI実験などが計画されており、多くの成果が期待されている。

科学技術の急速な発展を支えるものとして周波数標準は不可欠なものとなっており、その高精度化の要求も高まってきている。こうした状勢の中で次世代の周波数標準器として期待されているイオンストレージ型の開発のために必要な実験装置として、リング色素レーザ、マイクロ波励振及び計測装置などが設置された。これらの装置は、周波数標準の基準に用いるイオンのレーザクーリング、光ポンピング、光検出及びマイクロ波共鳴観測などに用いられ、標準器の確度を向上させる為の研究にとって欠かせない装置である。

このうちリング色素レーザの特徴は、色素の交換により近赤外線、可視光さらに紫外光まで連続波として高いスペクトル純度と波長安定度の出力が得られ、計算機制御により可視光に対して波長の自動掃引、データ処理などが行える。従って種類の異なるイオン、原子にも対応できる。一方マイクロ波系も、各種原子、イオンの40GHzまでの共鳴周波数に対応できる体制が整った。

郵政省は6月2日宇宙開発委員会に対して、宇宙開発計画の見直し要望を提出した。要望事項は、�@実利用に供する人工衛星の開発について、�A放送・通信複合型衛星(BCTS)について、�B次期実用通信衛星について、�C熱帯降雨観測衛星(TRMM)搭載用レーダについての4項目である。これらのうち、当所との関連が特に深いのは�A及び�Cの2項目である。

BCTSは、高出力中継器等の高度放送衛星技術、通信と測位を一体化した高機能移動体衛星通信技術の開発を目的としており、本年は同衛星の開発研究を行うことを要望している。

TRMM計画は、宇宙からの地球的規模の降雨観測等に必要なレーダをTRMMに搭載して宇宙で実証することを目的として、本年は同レーダの開発研究を行うことを要望している。

これらの見直し要望に関する審議は、宇宙開発委員会第一部会において7月より開始される。

さる5月25日、当所の春季研究発表会が開催された。研究発表会は、当所の研究成果及び研究計画を一般に公開することを目的に、春、秋の年2回実施しており、今回は、新生「通信総合研究所」として初めての発表会であった。

発表会には、91の機関(企業73社、その他18)、218名の来聴者の参加を得て、塚本所長の挨拶の後、9件の発表が行われ、活発な質疑や討論があった。ホワイエでは、発表者と熱心な意見交換が見られた。パネル展示では説明に鋭い質問をする人、当所職員と研究の内容に熱論をたたかわせ少しでも多くの情報を得ようとする人達で話は尽きない様子であった。最後に佐藤次長の閉会の挨拶があり、発表会は成功裡に終了した。

なお、来聴者からのアンケートによる意見を基に改善を図っているが、今回いただいた意見等は今後の発表会に反映させていく予定である。

[8]ページ先頭