Seconde Guerre mondiale

Pour avoir une vue d'ensemble sur laSeconde Guerre mondiale, consultez en priorité les articles suivants du dossier en cliquant sur celui de votre choix :

- SecondeGuerre mondiale

- sir Winston L. S.Churchill

- camps de concentration

- guerre civile d'Espagne

- fascisme

- FranciscoFranco

- Charles deGaulle

- guerregermano-soviétique

- AdolfHitler

- BenitoMussolini

- national-socialisme

- laRésistance

- Franklin DelanoRoosevelt

- LaShoah

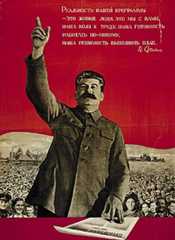

- JosephStaline

Conflit planétaire qui, de 1939 à 1945, opposa les puissances démocratiques alliées (Pologne, Grande-Bretagne et pays du Commonwealth, France, Danemark, Norvège, Pays-Bas, Belgique, Yougoslavie, Grèce, puis URSS, États-Unis, Chine, et la plupart des pays de l'Amérique latine) aux puissances totalitaires de l'Axe (Allemagne, Italie, Japon et leurs satellites, Hongrie, Slovaquie, etc.).

Introduction

La Seconde Guerre mondiale, qui coûta la vie de plus de 40 millions de personnes, a duré six ans, du 1er septembre 1939, date de l'agression allemande contre la Pologne, au 2 septembre 1945, jour où le Japon capitula. Circonscrite à l'origine à l'Europe, elle devient véritablement mondiale avec l'entrée dans la guerre, en 1941, de l'URSS, du Japon et des États-Unis.

Le nombre des belligérants, la nature et la puissance des moyens mis en œuvre, le caractère idéologique du conflit donneront plus d'ampleur encore à cet affrontement qu'à celui de 1914-1918. On y distinguera deux immenses théâtres d'opérations. Le premier, centré sur l'Europe, va de l'Atlantique inclus à la Volga et de l'océan Arctique à l'Afrique équatoriale ; le second, axé sur le Japon, englobe le Pacifique, l'Inde, la Chine et le Sud-Est asiatique. En dehors de quelques États d'Amérique latine et de quelques îlots européens (Espagne, Portugal, Suède, Suisse), toutes les nations du monde et leurs dépendances entreront peu à peu dans la guerre.

Si quelques « têtes » dominent particulièrement ce conflit (→ Churchill,Hitler,Roosevelt,Staline), ils le doivent évidemment à leur forte personnalité, mais aussi à l'importance des ressources humaines, économiques, scientifiques et techniques que leur pays mettra à leur disposition.

Les historiens s'accordent à discerner deux parties dans le déroulement de cette guerre.

La première, qui s'étend jusqu'à la fin de 1942, est marquée par le flux conquérant des puissances de l'Axe (Allemagne, Italie, Japon). Un terme y sera mis dans le Pacifique par l'échec naval japonais de l'archipel desMidway, en Afrique par labataille d'El-Alamein et le débarquement allié au Maroc et en Algérie, en URSS par le désastre de la Wehrmacht à Stalingrad.

Dans une seconde partie, les Alliés reprennent l'initiative et la direction du conflit, puis, refoulant systématiquement le Japon dans le Pacifique et débarquant en Europe, contraindront d'abord l'Italie (1943), puis l'Allemagne et le Japon (1945) à la capitulation.

1. Les origines du conflit

1.1. Les excès du traité de Versailles

À l'issue de la Première Guerre mondiale, letraité de Versailles de 1919 a été considéré par l’Allemagne comme undiktat, qui la condamne à reconnaître sa responsabilité unilatérale dans le déclenchement de la guerre, à payer au titre de « réparations » pour les dommages causés aux personnes et aux biens (une somme qui implique des versements échelonnés jusqu'en 1988), à subir des amputations de territoires à l'est et une limitation de sa souveraineté à l'ouest (démilitarisation de laRhénanie).

Mais on ne peut imputer aux seuls excès du traité la responsabilité de cette nouvelle guerre. Sans doute, l'épuisement économique et démographique des vainqueurs de 1918, leurs divisions (et notamment la crainte de l'Angleterre de voir la France trop puissante), l'éclatement de l'Europe danubienne en de nouveaux États aux frontières contestables et contestées, l'impuissance d'uneSociété des Nations (SDN) imposée mais aussitôt refusée par les États-Unis, la crise économique mondiale de 1929, enfin, constitueront autant de facteurs accentuant la fragilité du nouvel équilibre international.

1.2. La responsabilité de l'Allemagne nazie

Il n'empêche que c'est d'abord à l'Allemagne d'Adolf Hitler qu'appartient la responsabilité fondamentale de ce conflit.

Soulevé par la mystique dunational-socialisme, Hitler est installé en 1933 au pouvoir par le présidentHindenburg dans un pays rongé par le chômage et les conséquences économiques et sociales d'une inflation catastrophique. Son objectif est d'effacer lediktat de Versailles et d'assurer à l'Allemagne l'« espace vital » nécessaire à son expansion démographique : le réarmement va donc lui servir à la fois à préparer les conditions d'un changement politique et à remédier à la crise.

Quelques années plus tard commencera la folle aventure de ses coups de force, auxquels la faiblesse et les illusions de l'Angleterre et de la France ne répondront que par autant de renoncements. En particulier, leur absence de riposte à la réoccupation de la rive gauche du Rhin par laWehrmacht – en violation dutraité de Versailles –, le 7 mars 1936 retirait aux démocraties occidentales tout moyen de coercition à l'égard de l'Allemagne nazie.

1.3. Le rapprochement de Mussolini vers l'Allemagne nazie

En Italie,Mussolini a pris le pouvoir dès 1922, dans un pays qui s'estime lésé par les traités de 1919 et de 1920 : les accords avec l'Autriche-Hongrie et la Yougoslavie ne répondent pas aux promesses faites par les Alliés le 26 avril 1915 (traité de Londres), lorsqu'ils avaient détaché l'Italie de laTriplice. Pourtant, lors de laconférence de Stresa (avril 1935), Mussolini conclut avec la Grande-Bretagne et la France une entente qui stipule que les trois pays s'opposeront à toute modification des traités. Mais, contré par la Grande-Bretagne et la France lors de l'affaire éthiopienne (→ campagnes d'Éthiopie, octobre 1935), Mussolini se rapproche de Hitler et dénonce les accords de Stresa.

1.4. L'expansionnisme nippon

Au même moment s'affirmaient en Extrême-Orient les visées expansionnistes de l'empire japonais. Ayant imposé son protectorat à laMandchourie, occupé la province chinoise de Jehol et quitté la SDN (1933), le Japon entre en 1937 en guerre avec la Chine ; il occupe rapidement Shanghai, Nankin et les principaux ports du Sud-Est (1939), refoulant à ChongqingTchang Kaï-chek.

L'extension de l'influence nippone dans le Pacifique ne provoque aucune réaction des États-Unis, alors entièrement absorbés par le redressement de leur économie et qui n'interviendront pratiquemen pas dans la crise internationale d'où sortira la Seconde Guerre mondiale.

Pour en savoir plus, voir l'articleguerres sino-japonaises.

2. Le déclenchement de la guerre

2.1. La violation des accords de Munich par Hitler

Mais c'est dans la vieille Europe que les exigences démesurées du dictateur allemand, encouragé par la démission des démocraties occidentales, allumeront le conflit.

Après s'être habilement assuré à l'automne de 1936 du soutien politique du Japon par la signature dupacte Antikomintern, dirigé contre l'URSS, et de l'alliance de l'Italie fasciste par la constitution de l'Axe Berlin-Rome, Hitler annexe l'Autriche en mars 1938 (Anschluss). La guerre est évitée de justesse par lesaccords de Munich (septembre), qui, en acceptant l'incorporation au Reich du territoire desSudètes, amorcent le démembrement de laTchécoslovaquie.

Dès mars 1939, ces accords sont violés par Hitler, dont les troupes entrent à Prague, tandis que Mussolini, un mois plus tard, annexe l'Albanie, puis signe avec Hitler le 22 mai 1939 le pacte d'Acier (→ traité de Berlin), qui enchaîne inconditionnellement l'Italie à l'Allemagne.

Cette fois, Paris et Londres décident enfin de résister. Aussi, quand Berlin somme brusquement Varsovie, le 25 mars 1939, de soumettre à un aménagement le statut de Dantzig et du corridor (→ Gdańsk), Londres prépare-t-il avec diligence un traité d'alliance avec la Pologne, et Paris confirme le sien. Les deux capitales étendent leurs garanties à la Roumanie et à la Grèce le 13 avril. Un accord semblable est conclu entre la Grande-Bretagne, la France et la Turquie, le 19 octobre, après la cession à Ankara dusandjak d'Alexandrette (aujourd'hui Iskenderun), détaché de la Syrie alors sous protectorat français.

2.2. Le pacte germano-soviétique

À l'approche de l'été de 1939, la seule inconnue qui demeure dans les données initiales d'un conflit désormais inéluctable est l'attitude de l'URSS. Sans doute la France et l'Angleterre espèrent-elles encore que l'inconnue de Moscou empêchera Berlin de se lancer dans une guerre générale.

Le 11 août, une mission militaire franco-britannique est dépêchée en URSS pour tenter d'obtenir l'appui de l'Armée rouge contre les nouveaux appétits de l'Allemagne nazie. Aussi est-ce avec stupeur que Paris et Londres apprennent la signature dans la nuit du 23 au 24 août 1939 d'un pacte de non-agression entre l'Allemagne et l'URSS, dont la négociation avait été tenue rigoureusement secrète (→ pacte germano-soviétique).

Les grandes purges qui, de 1936 à 1938, avaient bouleversé le monde soviétique, décimé les cadres de l'État et du parti et décapité l'Armée rouge de son haut commandement avaient sans doute mis l'URSS hors d'état d'intervenir en Europe. En changeant son ministre des Affaires étrangères (Molotov remplaceLitvinov),Staline prenait le parti d'éloigner la guerre de son pays au prix d'une aide politique, économique et militaire à l'Allemagne, mais aussi en échange de substantiels profits : l'annexion de la Pologne orientale, des pays Baltes et de la Bessarabie était prévue par une annexe secrète au pacte du 23 août.

2.3. L'invasion de la Pologne

Ayant chassé le spectre de toute menace à l'est, Hitler a désormais les mains libres pour réaliser le Grand Reich. Dès le 29 août 1939, il lance à la Pologne un ultimatum inacceptable et, à l'aube du 1er septembre, la Wehrmacht franchit sans déclaration de guerre la frontière germano-polonaise. Cette fois, Hitler ne peut ignorer qu'il va se heurter à la résistance des alliés occidentaux : le 25 août, la Grande-Bretagne avait garanti publiquement et inconditionnellement les frontières de la Pologne.

Aussi, après l'échec des derniers appels à la paix du papePie XII et du présidentRoosevelt, Hitler refusant de retirer ses troupes de Pologne, la Grande-Bretagne (bientôt suivie par les dominions) et la France déclarent-elles le 3 septembre 1939 la guerre à l'Allemagne.

Arguant de sa faiblesse militaire, l'Italie demeure provisoirement « non belligérante », tandis que les États-Unis proclament leur neutralité armée, confirmée le 3 octobre par la déclaration de neutralité des républiques latino-américaines.

3. Première partie : les victoires de l'Axe (1939-1942)

3.1. Élimination de la Pologne (1er septembre-5 octobre 1939)

Presque aussi timoré que ses homologues alliés, l'état-major allemand s'est vu imposer par Hitler l'audacieuse doctrine de laguerre éclair menée par le couple char-avion, expérimentée de 1936 à 1939 lors de laguerre civile d'Espagne et des invasions de l'Autriche et de la Tchécoslovaquie.

La Pologne disposait aux ordres du maréchalRydz-Śmigłi d'une vingtaine de divisions et de 10 brigades de cavalerie soutenues par 447 avions et 280 chars anciens.

La Wehrmacht attaque concentriquement, à partir de la Prusse-Orientale, de la Silésie et de la Slovaquie avec 63 divisions, dont 7 Panzer, soit environ 2 000 blindés et près de 2 000 avions.

Surprise en cours de mobilisation, mal déployée, l'armée polonaise, bousculée et rapidement tronçonnée, résiste jusqu'au 27 septembre. Dix jours avant, elle a reçu le coup de grâce : alors que Varsovie venait d'être investie, les forces soviétiques, conformément aux accords du 23 août, franchissaient la frontière orientale polonaise et marchaient à la rencontre de la Wehrmacht.

Conquise en vingt-six jours, la Pologne est, le 28 septembre à Moscou, l'objet d'un quatrième partage. Il fixe la ligne du Bug comme frontière germano-soviétique, en échange de quoi l'URSS obtient de s'installer dans les États baltes, y compris en Lituanie.

Quant à l'Allemagne, elle annexe Memel, Dantzig et son corridor (→ Gdańsk), laPosnanie et laSilésie polonaise. Les régions de Varsovie et de Cracovie, où est concentrée la population, forment un Gouvernement général placé sous administration allemande : le terme même de Pologne a disparu.

Pour en savoir plus, voir l'articlecampagnes de Pologne.

3.2. « Drôle de guerre » à l'ouest

Sur le front français, les opérations sont très limitées durant l'hiver 1939-1940. Sur mer, elles sont marquées par le torpillage du cuirassé anglais Royal Oak dans la rade de Scapa Flow (14 octobre) et le sabordage du cuirassé allemand Graf von Spee devant Montevideo (17 décembre) ; laKriegsmarine (marine de guerre) ne dispose alors que de 22 sous-marins de haute mer, et la guerre sous-marine n'en est qu'à ses débuts.

Les gouvernements alliés se sont organisés pour la guerre. À Londres, Churchill prend la tête de l'amirauté, etEden devient ministre des dominions ; à Paris,Daladier, déjà président du Conseil et ministre de la Défense nationale, s'approprie les Affaires étrangères et dissout les organisations communistes qui, à l'image de Moscou, condamnent la guerre. Il obtient les pleins pouvoirs du Parlement, tandis que le généralGamelin est reconnu généralissime du front occidental.

La stratégie demeure défensive à l'abri de laligne Maginot et se cantonne dans un blocus dont les Alliés attendent la décision ou au moins le temps nécessaire pour réduire le retard de leurs armements.

Les forces allemandes sont supérieures à celles des Alliés dans tous les domaines, sauf la Marine : 127 divisions terrestres contre un peu plus d'une centaine ; 5 200 avions contre 1 200 pour la France et 1 700 pour la Royal Air Force ; 3 croiseurs et 3 cuirassés contre 3 croiseurs et 10 cuirassés britanniques, et une vingtaine de croiseurs lourds et 3 cuirassés à la France. Le nombre des sous-marins allemands n'est pas supérieur à celui des Français : 120 contre 130.

Une offre de paix de Hitler (6 octobre) est repoussée, comme la médiation du roiLéopold III de Belgique, et de la reineWilhelmine des Pays-Bas. Au printemps de 1940, un voyage d'information en Europe du secrétaire d'État adjoint américain Sumner Welles, révèle l'impossibilité d'un compromis.

3.3. Campagne de Finlande (30 novembre 1939-12 mars 1940)

Au même moment, les états-majors alliés envisagent, pour parfaire le blocus, des actions aériennes périphériques sur les pétroles roumains comme sur les mines de fer scandinaves. Ces projets prennent corps au moment où l'URSS attaque la Finlande (30 novembre), ce qui lui vaut d'être exclue de la Société des Nations (SDN).

La résistance de l'armée finnoise étonne le monde jusqu'en février 1940, date où les Soviétiques finissent par forcer la ligne Mannerheim, qui barre l'isthme de Carélie. Par le traité de Moscou du 12 mars 1940, l'URSS annexe la Carélie finlandaise et s'empare de la presqu'île de Hanko (Hangö en suédois).

Pour en savoir plus, voir l'articlecampagnes de Finlande.

3.4. Occupation du Danemark, campagne de Norvège (avril-mai 1940)

Le 16 février 1940, le cargo allemand Altmark est arraisonné dans les eaux norvégiennes par un destroyer anglais, et, le 8 avril, les Alliés annoncent le minage des eaux territoriales de la Norvège pour empêcher le Reich de se ravitailler par Narvik en minerai de fer suédois. Dès le lendemain, Hitler devance ces projets en occupant le Danemark et en envahissant la Norvège.

Les Alliés répondent en débarquant au nord et au sud de Narvik du 13 au 20 avril. La flotte anglaise attaque ce port avec succès, mais la supériorité de laLuftwaffe (armée de l'air) contraint les Alliés à concentrer dans cette seule région leur action terrestre : la prise de Narvik le 28 mai par les Français deBéthouart ne sera qu'un succès éphémère, précédant de peu le rembarquement des troupes alliées imposé par l'offensive allemande sur la France.

Par cette nouvelle victoire, Hitler s'assure aussi bien les portes de la Baltique que la côte norvégienne et contrôle ainsi les débouchés vers l'ouest de l'économie suédoise.

Dès le 9 avril, un gouvernementQuisling, aux ordres des Allemands, a été installé à Oslo, forçant le roi de Norvège Haakon VII à gagner l'Angleterre (juin).

Au Danemark, le roiChristian X décide de demeurer avec son peuple, mais l'Islande, où débarquent les troupes anglaises (10 mai 1940), puis américaines (7 juillet 1941), proclame son désir de dénoncer son union avec le Danemark.

3.5. Guerre éclair aux Pays-Bas, en Belgique et en France

Le remplacement de Daladier parReynaud à la tête du gouvernement français le 22 mars 1940 accentue l'engagement de la France dans la guerre : le 28, elle signe avec l'Angleterre une déclaration où les deux nations s'interdisent de conclure toute paix séparée.

La débâcle

Le 10 mai, la Wehrmacht envahit les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. Entre le 10 et le 12 mai, le front français est percé sur la Meuse ; le 14, tandis que l'armée néerlandaise dépose les armes, les Allemands percent de nouveau le front français près de Sedan (→ percée de Sedan) et, par la brèche ainsi ouverte entre Sedan et Namur, les divisions allemandes foncent en direction de l'Oise et de la Somme.

Le 27, remontant vers le nord, les Allemands atteignent Calais et encerclent les forces franco-britanniques, qui sont mises hors de combat ; le 28, tandis que les franco-britanniques évacuent Dunkerque dans des conditions dramatiques, l'armée belge, à son tour, capitule.

L'avance allemande a jeté sur les routes civils et militaires en un exode qui désorganise les communications et rend impossibles les manœuvres de rétablissement du commandement allié.

Cet enchaînement de catastrophes pose au gouvernement français de redoutables problèmes politiques, au moment où, le 10 juin, l'Italie lui déclare la guerre.

Le 11, au Conseil suprême interallié de Briare, le généralWeygand (successeur de Gamelin et soutenu par Pétain), que Paul Reynaud a appelé le 18 mai dans son gouvernement, évoque à mots couverts la possibilité d'un armistice, tandis que l'amiralDarlan s'engage, vis-à-vis de Churchill, à ce que la flotte française ne tombe jamais aux mains de l'Allemagne.

Pour en savoir plus, voir l'articlecampagne de France.

L'armistice

L'avance de la Wehrmacht se poursuit, et Reynaud, qui préconisait la continuation de la lutte en Afrique du Nord, démissionne le 16 juin. Appelé par le président Lebrun,Pétain lui succède comme chef du gouvernement et demande aussitôt l'armistice : il est signé le 22 juin à Rethondes (→ armistice de Rethondes) avec l'Allemagne et le 24 à Rome avec l'Italie.

La défaite française est à l'époque une énorme surprise, d'autant que les forces en présence n’étaient pas disproportionnées. Elle s'explique, entre autres, par l'incapacité du commandement, qui s'est cantonné dans la conception d'une guerre défensive et qui n'a su ni prévoir ni parer une attaque utilisant massivement les forces combinées de l'aviation et des blindés (les Français n'avaient que 3 divisions blindées à opposer aux 12 Panzerdivisionen allemandes).

Les clauses de l'armistice, qui, jusqu'à sa libération en 1944, vont peser sur la France, sont particulièrement sévères.

Son gouvernement perd en effet le contrôle des trois cinquièmes du territoire national – soit toute la région nord-est du pays, Paris, la Bretagne et une bande côtière allant jusqu'à la frontière espagnole – qui seront occupés par l'Allemagne.

Il est convenu que les deux millions de prisonniers le resteront jusqu'à la paix, et que la France paiera l'entretien des troupes d'occupation allemandes. Elle conserve toutefois sonEmpire colonial, sa marine (à peu près intacte), une armée de 100 000 hommes et une zone non occupée où, le 2 juillet, Pétain installe à Vichy son gouvernement.

L'appel du 18 juin 1940

Le jour même où le vieux maréchal demande l'armistice, le 17 juin, legénéral de Gaulle, membre depuis le 5 juin du gouvernement de Paul Reynaud, rallie Londres et proclame le lendemain son refus de l'armistice et son appel à continuer la lutte aux côtés de l'Angleterre (→ appel du 18 juin).

Tandis qu'ainsi naît laFrance libre, Pétain reçoit le 10 juillet de l'Assemblée nationale le pouvoir constituant et se proclame chef de l'État. Son autorité s'étend sur l'ensemble de l'Empire sauf l'Afrique-Équatoriale française, les établissements de l'Inde, Tahiti et la Nouvelle-Calédonie, qui, au cours de l'été, se rallient au général de Gaulle.

3.6. L'Angleterre seule

Londres, capitale de la résistance au nazisme

La soudaineté inattendue de l'effondrement français ne pouvait manquer de bouleverser les rapports franco-anglais.

Malgré les assurances réitérées de Darlan,Churchill, dans sa crainte de voir les bâtiments de la marine française utilisés par l'Allemagne, n'hésite pas à attaquer, le 3 juillet, ceux deMers el-Kébir (où 1 300 marins trouvent la mort) et, le 8 juillet, le cuirassé Richelieu à Dakar, provoquant ainsi la rupture des relations diplomatiques entre Vichy et Londres.

Ce manque de confiance et de sang-froid s'explique par l'isolement subit de la Grande-Bretagne, désormais seule en guerre contre une Allemagne qui apparaît invincible.

Hitler, pourtant, espérait encore amener son adversaire à composition, et, le 19 juillet, il lui fait au Reichstag une ostentatoire offre de paix. C'était sans compter la résolution de Churchill, Premier ministre depuis le 10 mai, et du peuple britannique, qui ont accueilli à Londres – ainsi promue capitale de la résistance au nazisme – les gouvernements tchèque, norvégien, néerlandais, belge et polonais. De Gaulle, qui a échoué dans sa tentative de ralliement de Dakar à la France libre (23 septembre), constitue également à Londres, le 27 octobre, un Conseil de défense de l'Empire français.

La bataille d'Angleterre

C'est alors que commence la fameusebataille d'Angleterre, dont le succès eût sans doute consacré pour de longues années la victoire allemande.

Occupant toutes les côtes de Narvik (Norvège) à Hendaye, Hitler se trouve dans une position exceptionnelle pour conquérir l'Angleterre. L'offensive aérienne déclenchée le 10 août par la Luftwaffe sur la Grande-Bretagne se heurte toutefois à une telle réaction de la Royal Air Force qu'à la mi-octobre Hitler renonce à l'opération et par là même au débarquement qui devait la suivre.

Pour les Anglais, la menace la plus immédiate se trouve ainsi écartée. Au cours de l'automne, sans renier de Gaulle ni le mouvement de la France libre, Churchill reprend secrètement contact avec Vichy. Les accords Chevalier-Halifax établissent un modus vivendi entre les deux pays : Pétain renonce à reconquérir les territoires français ralliés à de Gaulle et renouvelle ses assurances sur la flotte, mais Churchill s'engage en contrepartie à ne plus rien tenter contre les autres possessions françaises et à ne pas s'opposer aux relations maritimes entre celles-ci et la métropole.

L'effort de guerre britannique

En cette période dramatique, la chance de l'Angleterre est d'avoir à sa tête Winston Churchill, qui incarnera, durant ces six années, la résistance au nazisme. Excentrique, autoritaire, d'un courage indomptable, il est le chef incontesté de la stratégie comme de l'effort de guerre britannique, auquel leCommonwealth est directement associé (les Premiers ministres desdominions font partie du cabinet de guerre britannique).

Dans l'immédiat, c'est de soldats que la Grande-Bretagne a le plus besoin. En dehors de ceux qu'elle a rembarqués à Dunkerque, Churchill ne dispose que de 30 000 à 40 000 hommes en Afrique. Aussil'apport des dominions, dont les armées sont en 1940 quasi inexistantes, sera-t-il essentiel. Malgré la tiédeur des Canadiens français, le Premier ministreMackenzie King parviendra à mobiliser au Canada tous les hommes de 21 à 24 ans. L'Australie et la Nouvelle-Zélande fourniront 5 divisions, qui arriveront juste à temps en Égypte à la fin de 1940. L'Afrique du Sud est, elle aussi, en guerre, mais il est entendu que ses troupes ne serviront pas hors d'Afrique. En Inde, les partis nationalistes (→ Congrès et Ligue musulmane) cherchent à monnayer leur appui contre un statut de dominion et donc l'indépendance. Le refus de Churchill, attaché à l'Empire colonial britannique, freinera l'emploi de cet immense réservoir d'hommes. Huit divisions indiennes seront envoyées en Égypte à partir de février 1941, mais l'Angleterre devra laisser des troupes en Inde pour y maintenir l'ordre.

C'est évidemment à la Grande-Bretagne elle-même qu'il revient de fournir le plus gros effort. Plus mal préparée encore que la France (en 1938, 7 % seulement de son revenu sont consacrés au réarmement), elle ne réquisitionne sa flotte marchande qu'en janvier 1940, et, cinq mois plus tard, a encore un million de chômeurs.

Un an après, 40 % de la population active (dont les femmes de 20 à 30 ans) sont mobilisés dans l'armée ou l'industrie. La production monte aussitôt (626 chars par mois en 1941, 717 en 1942), mais plafonne rapidement (2 000 avions par mois contre 2 300 prévus en 1942). Les résultats atteints resteront considérables jusqu'à la fin de la guerre grâce à l'esprit civique des Anglais, à une inflation jugulée au prix d'une baisse du niveau de vie de 14 % par rapport à 1938 et d'un gros effort de justice sociale : le planBeveridge de 1942 pour l'assurance nationale sera, après 1945, le modèle des systèmes de sécurité sociale.

L'aide américaine

Dès la fin de l'été de 1940, le présidentRoosevelt, en avance sur l'opinion publique américaine, oriente sa politique vers un appui de la Grande-Bretagne. Passés le 2 septembre de l'état de neutralité à celui de non-belligérance, les États-Unis prêtent 50 destroyers aux Anglais en échange de la location de leurs bases de Terre-Neuve, des Antilles et de Guyane. Le 16 septembre, ils adoptent le service militaire obligatoire. Laloi du prêt-bail du 11 mars 1941 ouvre à l'Angleterre un crédit financier illimité.

3.7. La guerre en Afrique et au Moyen-Orient

Après l'élimination militaire de la France, c'est en Libye que se situe le seul front terrestre de la guerre. En septembre 1940, les forces italiennes – 200 000 hommes aux ordres deGraziani – attaquent la petite armée britannique d'Égypte (36 000 hommes commandés parWavell). Après leur éphémère succès de Sidi-Barrani, les Italiens sont refoulés au-delà de Benghazi par une vigoureuse contre-attaque de Wavell (décembre 1940-février 1941).

C'est alors que Hitler, inquiet de la défaillance italienne, envoie en LibyeRommel et deux divisions blindées (→ Afrikakorps) qui, en avril 1941, reconquièrent la Cyrénaïque et assiègent Tobrouk, dont la garnison restera investie jusqu'au 27 novembre.

Pour en savoir plus, voir l'articlecampagne de Libye.

Ce succès allemand ne compensera pourtant pas la perte par les Italiens de leur Empire d'Afrique orientale, totalement conquis par les Britanniques : le 10 avril 1941, ceux-ci occupent Addis-Abeba en Éthiopie, où rentrera le négusHailé Sélassié, tandis que le duc d'Aoste, vice-roi d'Éthiopie, devra capituler le 19 mai à Amba Alagi.

Pour en savoir plus, voir l'articlecampagnes d'Éthiopie.

Au même moment éclate en Iraq un soulèvement dirigé contre la Grande-Bretagne par Rachid Ali. Pour l'appuyer, le Führer exige de Vichy, au cours de son entrevue avec Darlan le 12 mai 1941, l'usage, pour la Luftwaffe, des aérodromes français du Levant. Mais les Anglais étouffent la révolte et, avec le concours d'un contingent des forces françaises libres du généralCatroux, attaquent le 8 juin les troupes françaises de Syrie aux ordres du généralDentz, fidèle au maréchal Pétain. Celles-ci résisteront énergiquement durant un mois, puis cesseront le combat et négocieront avec les Britanniques à Saint-Jean-d'Acre un armistice et leur rapatriement en France (14 juillet 1941).

L'Iran, dont les gisements d'hydrocarbures attisent les convoitises, est devenu depuis le début de l'opération Barbarossa, un carrefour stratégique pour les Alliés qui envoient du matériel à l'Union soviétique par la route reliant le golfe Persique à la mer Caspienne. Britanniques et Soviétiques, inquiets de la présence de milliers de ressortissants allemands dans le pays, exigent du chahReza Khan de les expulser. Ce dernier, qui ne cache pas ses sympathies pour le Reich, refuse. L'Iran est attaqué dans la nuit du 25 au 26 août 1941 par les armées britanniques et soviétiques, puis occupé par les Alliés qui exploitent le pétrole et les voies de communication. Reza Khan accepte de rompre ses relations avec les pays de l'Axe mais doit abdiquer en faveur de son filsMohammad Reza (16 septembre).

3.8. L'instauration du nouvel ordre européen

Ayant les mains libres à l'ouest, Hitler peut entamer la construction de la nouvelle Europe destinée à remplacer l'édifice périmé mis en place par le traité de Versailles.

Pour accentuer l'isolement de l'Angleterre, il tente vainement d'entraîner dans la guerre l'Espagne deFranco. Mais leCaudillo, qu'il voit à Hendaye le 23 octobre 1940, fait la sourde oreille.

À son retour, le 24, Hitler rencontre Pétain àMontoire, où est évoquée en présence deLaval la possibilité d'une collaboration entre la France de Vichy et le IIIe Reich. Cette entrevue n'apporte aucun changement au dur régime de l'Occupation et notamment au fardeau que représente pour la France l'indemnité de 400 millions de francs par jour qui permet au Reich d'« acheter l'économie française avec l'argent des Français ».

La Belgique et les Pays-Bas connaissent le régime de l'administration allemande directe ; les vrais « collaborateurs » du type norvégien deQuisling se font rares.

Pour en savoir plus, voir les articlesla collaboration,l'Occupation.

La « Nouvelle Europe »

C'est en Europe centrale et orientale que s'ébauche la nouvelle Europe, qui se présente d'abord comme un compromis germano-soviétique. Dans le cadre du pacte du 23 août 1939, l'URSS annexe en août 1940 les pays Baltes, la Bessarabie et la Bucovine roumaines. Il n'y a plus d'État polonais. La Slovaquie « indépendante » deMonseigneur Tiso est dominée par l'Allemagne, qui contrôle directement le protectorat de Bohême et de Moravie. Le 29 août 1940, Hitler rend à Vienne une sentence arbitrale qui achève de dépouiller la Roumanie en donnant à la Bulgarie la Dobroudja méridionale, à la Hongrie les deux tiers de la Transylvanie et en faisant occuper par la Wehrmacht ce qui restait de ce malheureux pays.

Ce nouvel ordre est consacré par la signature à Berlin le 27 septembre 1940 dupacte tripartite – Allemagne, Italie, Japon – dirigé contre la Grande-Bretagne et les États-Unis et auquel les États satellites du Reich sont invités à adhérer, recevant en retour le « bienfait » de la protection et de l'occupation allemandes.

Les différentes formes de l’occupation allemande

Deux principes guident l'administration de l'Europe conquise : elle doit nourrir l'effort de guerre, en fournissant hommes et produits ; elle doit préparer l'avènement d'un nouvel ordre européen. Dans cette « Nouvelle Europe », dominée par l'Allemagne, la position de chaque peuple sera déterminée par sa place sur l'échelle des races établie par la doctrine hitlérienne : les peuples de langue germanique seront associés au Reich, les Latins maintenus dans une position subordonnée, les Slaves déportés ou anéantis, afin de permettre l'expansion allemande vers l'est, de même que les Juifs. Les difficultés de l'arbitrage entre ces deux impératifs expliquent la diversité des formes de l'Occupation nazie.

Quatre types principaux d'administration des territoires soumis se dégagent :

– La Pologne occidentale, l'Alsace, la Moselle, la Slovénie, le Luxembourg sont annexés et germanisés. Une partie des populations non germaniques est expulsée, la mise en valeur des terres devenues vacantes est confiée à des colons allemands. L'administration échoit à des fonctionnaires venus du Reich. La loi du Reich et l'usage de la langue allemande sont imposés.

– Le reste de la Pologne et les territoires pris sur l'URSS sont administrés directement par l'État allemand : soumis à un pillage en règle, ils seront le cadre d'une exploitation sans pitié des populations locales. Les déclarations deHimmler aux chefsSS en 1943 illustrent l'esprit de cette occupation : « Peu m'importe que 10 000 femmes russes meurent pour creuser un fossé antichar si le fossé est creusé. ».

– Le nord de la France, la Norvège, les Pays-Bas, la Belgique sont également placés sous administration allemande, soit pour préparer leur annexion, soit parce que les nazis n'ont pu y recruter de collaborateurs locaux qui les satisfassent. L'exploitation y est cependant moins brutale, même si les opposants et les Juifs sont impitoyablement pourchassés.

– Plusieurs pays, dont la France de Pétain, la Serbie de Nedić, la Slovaquie de Tiso, conservent une administration nationale. Leur situation n'est cependant pas très éloignée de la précédente, à cette différence que l'existence d'un gouvernement propre légitime leur exploitation. Le sort des alliés de l'Allemagne – Hongrie, Roumanie, Bulgarie, voire Italie – se rapprochera de plus en plus de celui de ces pays, au fil des difficultés rencontrées par l'Axe.

3.9. De l'alliance à la guerre germano-soviétique

Le plan Barbarossa

Le pacte germano-soviétique de 1939 fut suivi de l'accord commercial du 11 février 1940, qui, pour Berlin, atténua de façon importante les effets du blocus britannique. Les Allemands obtiennent de payer en 27 mois ce qu'ils reçoivent en 18 : cuivre, nickel, tungstène, céréales, coton et produits pétroliers ; l'URSS accorde une réduction de tarif de 50 % aux marchandises transitant par le Transsibérien.

Tandis que les services de propagande nazis et soviétiques continuaient à converger contre l'impérialisme anglais, de sérieuses divergences se manifestaient lors de la venue en novembre 1940 deMolotov à Berlin. En offrant à Moscou l'Iran et l'Inde, Hitler tente de diriger vers l'Orient la politique soviétique, mais Staline entend affirmer sa position en Europe et exige la révision du régime des détroits turcs des Dardanelles et des détroits danois.

Ces prétentions confirment Hitler dans sa volonté d'abattre l'URSS : il prescrit à son état-major d'accélérer leplan Barbarossa d'attaque contre la Russie, lequel, confié au généralPaulus, est adopté le 5 décembre 1940. L'attaque est fixée au printemps suivant, mais la décision en reste secrète, et, jusqu'au dernier jour, des trains soviétiques alimenteront largement l'économie allemande.

Pendant ce temps, la diplomatie de Berlin s'efforce d'isoler l'URSS : des avantages économiques sont concédés à la Finlande, un pacte d'amitié est négocié avec la Turquie (il sera signé le 18 juin 1941), et c'est sans doute pour tenter un compromis avec Londres queRudolf Hess s'envole pour l'Écosse le 10 mai 1941.

Le préalable des Balkans

Le déclenchement de l'agression contre l'URSS exige que l'Allemagne ait préalablement éliminé toute difficulté pouvant surgir des Balkans. Or, Mussolini, refusant le rôle de parent pauvre de la nouvelle Europe, avait décidé, sans en avertir Hitler, de conquérir la Grèce.

La guerre italo-grecque

Le 28 octobre 1940, les troupes italiennes passent à l'attaque, mais les forces grecques, refoulant leurs agresseurs, occupent bientôt le tiers de l'Albanie ; les Anglais décident alors d'appuyer la Grèce, où ils débarquent des troupes en mars 1941.

Parallèlement, des éléments antiallemands commencent à s'agiter à Belgrade.

L'invasion de la Yougoslavie et de la Grèce par l'Allemagne

Hitler décide alors d'intervenir : huit jours après qu'un coup d'État chassant le régent Paul de Yougoslavie a porté au pouvoir le roiPierre II, la Wehrmacht envahit brutalement le 6 avril 1941 la Yougoslavie et la Grèce. Dès le 17, les forces yougoslaves doivent capituler, et, le 27 avril, les Allemands entrent à Athènes, chassant de Grèce les unités britanniques ; celles-ci rembarquent au début de mai en direction de l'Égypte, où se réfugie le roi Georges II. Du 20 au 30 mai, les parachutistes allemands du généralStudent conquièrent la Crète.

L'Éclatement de la Yougoslavie

Ce nouveau succès de la guerre éclair, auquel se sont associées la Bulgarie et la Hongrie, entraîne l'éclatement de la Yougoslavie. La Slovénie est partagée entre l'Allemagne et l'Italie, qui crée une Croatie « indépendante » dont un prince italien est proclamé roi. La Bulgarie reçoit la majeure partie de la Macédoine et de la Thrace, tandis que le Monténégro reconstitué est soumis à l'Italie.

Le retard apporté par ces opérations au déclenchement de l'attaque allemande contre l'URSS sera lourd de conséquences.

Pour en savoir plus, voir l'articleYougoslavie.

3.10. L'invasion de l'Union soviétique

Quelques heures après le franchissement de la frontière soviétique par la Wehrmacht, l'ambassadeur de Staline à Berlin est informé de l'ouverture des hostilités, tandis que Hitler proclame par radio sa « volonté » d'assurer la sécurité de l'Europe… et de « sauver le monde ».

22 juin 1941 : l'entrée en guerre

Appuyées par 2 000 avions et secondées par 50 divisions « alliées » (finlandaises, roumaines, italiennes, hongroises), 145 divisions allemandes, dont 19 blindées (3 300 chars), articulées du nord au sud dans les trois groupes d'armées deLeeb,Bock etRundstedt, se lancent à l'assaut de l'URSS.

L'Armée rouge compte 140 divisions, dont 24 de cavalerie à cheval et 40 brigades blindées réparties en quatre grands fronts aux ordres deVorochilov,Timochenko,Boudennyï et Meretskov.

Malgré les avertissements des Américains et des Anglais, et les multiples violations aériennes du territoire russe par la Luftwaffe, il semble bien que Staline se soit laissé surprendre.

Batailles de Smolensk et de Kiev

Tandis que Leeb conquiert les Pays baltes et marche sur Leningrad, investie le 8 septembre, Bock gagne la grande bataille pour Smolensk (8 juillet-5 août). Mais, contre l'avis de son état-major, qui voulait centrer tout son effort sur l'axe Smolensk-Moscou, Hitler envoie Rundstedt conquérir l'Ukraine. Ses troupes sont à la fin d'août sur la ligne Jitomir-Ouman-Odessa et livrent avec les groupements blindésKleist etGuderian une nouvelle bataille d'encerclement du 13 au 26 septembre autour de Kiev.

Vers Moscou

Ce n'est qu'au début d'octobre, après la prise de Viazma et d'Orel, que les chars allemands deGuderian sont rameutés sur Toula et Moscou. Le 1er novembre, les avant-gardes allemandes atteignent Mojaïsk, à 90 km de Moscou. Le 5 décembre, elles sont à 22 km au nord de la capitale, dont Hitler et le monde entier attendent la chute avant Noël.

Contre-offensive soviétique de l'hiver 1941-1942

Mais, le 6 décembre, une brutale contre-offensive soviétique dirigée parJoukov dégage Toula, reconquiert Kline et Kalinine, sauve Moscou et bloque définitivement la Wehrmacht, à bout de souffle et incapable de tenir tête aux rigueurs d'un hiver où le thermomètre descend jusqu'à −50 °C.

Ce premier et retentissant échec de la guerre éclair entraîne dans la Wehrmacht une grave crise. Le Führer chasse plusieurs chefs de l'armée (Brauchitsch,Rundstedt et Guderian) et assume désormais directement le commandement des forces terrestres.

Soutien des Alliés à l'Union soviétique et ébauche des futures Nations unies

Alors que Hitler se lançait dans une aventure qui scellera sa perte, Staline bénéficiait aussitôt de l'assistance des alliés occidentaux.

Le 10 juillet 1941, Churchill s'engage à ne conclure avec l'Allemagne aucun armistice ni paix séparée. Roosevelt décide en septembre de faire bénéficier l'URSS de laloi du prêt-bail : elle recevra de 1942 à 1945 du matériel de guerre américain dont la valeur s'élèvera à 11 milliards de dollars.

En juillet 1941, les troupes américaines relèvent les Britanniques en Islande, et, le 14 août, Churchill et Roosevelt se rencontrent en mer ; ils proclament la charte de l'Atlantique, affirmant leur unité de vues sur les principes qui doivent guider le rétablissement d'une paix fondée surle droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ces principes seront réaffirmés le 1er janvier 1942 par la déclaration des Nations unies signée à Washington par les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'URSS et vingt-trois pays en guerre avec l'Axe.

Pour en savoir plus, voir l'articleOrganisation des Nations unies.

3.11. Japon et États-Unis : la rupture et l'entrée en guerre

Si les États-Unis s'engagent ainsi sur le théâtre occidental, leur vigilance est attirée plus encore en Extrême-Orient par l'attitude du Japon.

Pressions et tensions

En 1940, pour interdire les fournitures d'armes àTchang Kaï-chek, Tokyo, profitant de la défaite française, avait imposé en juin la fermeture du chemin de fer du Yunnan et obtenu de l'Angleterre en juillet celle de la nouvelleroute de Birmanie.

Au moment de la signature dupacte tripartite avec l'Allemagne et l'Italie (septembre), le princeKonoe annonce un « ordre nouveau » en Extrême-Orient, qui, pour lui, comprend la Mandchourie, la Chine, l'Inde, le Sud-Est asiatique (y compris l'Australie) et le Pacifique.

La pression du Japon s'accroît sur l'Indochine française, qui doit accepter la présence de ses troupes, d'abord au Tonkin (juillet 1940), puis, après l'arbitrage imposé par Tokyo au conflit franco-thaïlandais, en Cochinchine (juillet 1941).

À cette attitude, Roosevelt répond d'abord par des mesures économiques, mettant l'embargo sur les expéditions américaines à destination du Japon (notamment le pétrole), puis bloque le 26 juillet 1941 les avoirs japonais aux États-Unis.

Cependant, le Japon hésite encore à se lancer dans la guerre : au mois de mars, le ministreMatsuoka entreprend un voyage en Europe, où, après s'être arrêté à Rome et à Berlin, il signe, le 13 avril, à Moscou, un pacte d'amitié avec l'URSS.

Mais, après l'échec de nouvelles négociations nippo-américaines (Hull-Nomura), le cabinet Konoe démissionne le 16 octobre 1941 et est remplacé par celui du généralTojo Hideki, qui personnifie le parti militaire, résolu à s'assurer par la force les richesses (pétrole, étain, caoutchouc) du Sud-Est asiatique.

Pearl Harbor

Le 7 décembre 1941, la flotte combinée japonaise de l'amiralYamamoto surprend et détruit en deux heures l'escadre américaine dePearl Harbor (Hawaii). Le 8, les États-Unis déclarent la guerre au Japon, lequel déclare la guerre à la Grande-Bretagne et à ses dominions ; le 11, Berlin et Rome sont en guerre avec les États-Unis : le conflit est alors devenu mondial, à la seule et essentielle réserve près de la neutralité maintenue jusqu'en 1945 entre l'URSS et le Japon.

La guerre éclair japonaise (décembre 1941-juin 1942)

Son principal adversaire étant provisoirement maîtrisé, l'état-major nippon, qui, seul, détient le pouvoir à Tokyo, lance aussitôt ses forces à l'attaque.

Le 10 décembre 1941, elles torpillent deux grands bâtiments de la flotte britannique d'Extrême-Orient, le Prince of Wales et le Repulse ; à Noël, elles ont occupé la Thaïlande, Hongkong, débarqué aux Philippines, conquis Guam.

La vague déferle ensuite sur Bornéo, la Malaisie, les Célèbes, la Nouvelle-Bretagne et la Nouvelle-Guinée ; Singapour capitule le 15 février 1942. En mars, l'Indonésie et la Birmanie sont complètement conquises, puis c'est le tour des Philippines avec les capitulations de Bataan (9 avril) et de Corregidor (7 mai). Au début de l'été, une ultime avance pousse les Japonais aux îles Aléoutiennes (juin), dans les îles Salomon (Guadalcanal, 4 juillet) et en Nouvelle-Guinée (juillet-août).

Leurs avions, qui ont bombardé l'Australie (février) et Ceylan (5 avril), attaquent maintenant l'Alaska et l'île canadienne de Vancouver (20 juin).

Ainsi, le rêve des impérialistes nippons semble réalisé : en huit mois, Tokyo s'est rendu maître de la moitié du Pacifique et contrôle plus de 90 % de la production mondiale du caoutchouc, 75 % de celle de l'étain et une immense réserve de pétrole.

Contre-offensive américaine

Dès le printemps de 1942, toutefois, la réaction des États-Unis se fait sentir, infligeant à la marée japonaise ses premiers coups d'arrêt par les deux victoires de la flotte américaine du Pacifique, commandée par l'amiralNimitz dans la mer de Corail (4-8 mai) et aux îlesMidway (4-5 juin).

Mais c'est aux Salomon que l'état-major américain a décidé de constituer la base de sa contre-offensive : celle-ci débutera le 7 août par un débarquement de vive force àGuadalcanal, qui amorce le retournement de la situation stratégique en Extrême-Orient.

Pour en savoir plus, voir l'articlecampagnes du Pacifique.

4. La guerre à mi-course

À la fin de 1942, au moment où l'Allemagne, l'Italie et le Japon ont atteint le zénith de leur puissance expansive, leurs forces subissent en Russie, en Afrique et dans le Pacifique des coups d'arrêt que l'avenir révélera décisifs.

4.1. Ultimes poussées de l'Axe en URSS et en Afrique

La bataille de Stalingrad (novembre 1942-février 1943)

La victoire de l'armée soviétique devant Moscou est suivie dans les deux camps par une période de relative accalmie, mise à profit par l'URSS pour réorganiser ses armées et transférer de nombreuses usines de guerre en direction de l'Oural, en Sibérie et au Turkestan.

Le 5 avril 1942, Hitler fixe à la Wehrmacht les objectifs de sa prochaine offensive, qui visera la Volga, le Caucase et son pétrole. Retardée par une action de l'Armée rouge au sud de Kharkov (mai), elle débouche le 28 juin en direction de Voronej, pivot à la boucle du Donets, tandis que capitule Sébastopol après un siège de 250 jours.

Le front russe est percé sur 500 km, et, après la chute de Rostov (23 juillet), les Allemands se lancent vers le Caucase, entrent à Maïkop, plantent le drapeau à croix gammée au sommet de l'Elbrous (21 août) ; ils sont bloqués dans la région du Terek à 120 km de la Caspienne, mais à 600 km de Bakou.

Au même moment, la VIe armée (→ Paulus) franchit le Don à Kalatch, atteint la Volga (20 août) et conquiert du 1er au 15 septembre une grande partie de la ville de Stalingrad.

Alors que Hitler croit tenir la victoire, débouche le 19 novembre la contre-offensive soviétique qui, encerclant l'armée de Paulus, la contraint à capituler le 2 février 1943.

Cette première grande défaite allemande a un énorme retentissement : toute une armée a été détruite après avoir perdu 250 000 hommes à cause de l'entêtement du Führer, ce qui a pour effet de dresser contre lui nombre de chefs militaires. L'Armée rouge a pris l'initiative des opérations ; elle ne l'abandonnera plus jusqu'à Berlin.

Pour en savoir plus, voir l'articlebataille de Stalingrad.

La campagne de Libye

En Libye, l'année 1942 marque également la dernière avance africaine des forces de l'Axe. Après son offensive de janvier, qui l'avait porté à proximité de Tobrouk (10 février),Rommel déclenche le 27 mai une nouvelle attaque. Elle est d'abord retardée par la résistance deBir Hakeim, tenu du 27 mai au 11 juin par les Français libres du généralKœnig qui permet aux Britanniques de se replier vers l'Égypte.

Mais, après avoir prisTobrouk le 21 juin, l'Afrikakorps de Rommel franchit la frontière égyptienne et contraint la VIIIe armée britannique à se replier au début de juillet sur la position d'El-Alamein, à 130 km d'Alexandrie, qui marque le point extrême de l'avance allemande en direction du canal de Suez.

Après avoir vainement tenté de rompre le front adverse, Rommel est surpris le 23 octobre par une brutale contre-offensive deMontgomery (nommé en août à la tête de la VIIIe armée), et doit à son tour rompre le combat le 2 novembre. Six jours plus tard, les Américains débarquent au Maroc. Six mois après, la Wehrmacht sera chassée d'Afrique.

Pour en savoir plus, voir l'articlecampagne de Libye.

Le développement de la guerre sous-marine

D'autre part, la guerre sous-marine a pris un développement considérable. Dans l'Atlantique, l'année a été désastreuse pour les Alliés : 3 millions de tonnes de navires coulés de janvier à juillet, 700 000 en novembre. Mais là aussi la situation tend à se renverser : en octobre 1942, les pertes des sous-marins allemands atteignent en nombre celui des submersibles construits, et, grâce à l'effort prodigieux des chantiers américains, le tonnage allié construit dépassera, au début de 1943, celui qui est coulé par les sous-marins de l'Axe.

Dans le Pacifique, les sous-marins américains détruisent en 1942 un million de tonnes de navires nippons, chiffre à peine inférieur à celui des prises de guerre et constructions neuves du Japon.

4.2. L'effort de guerre allemand

Dans l'ensemble, l'Allemagne réussira à financer par ses propres ressources la moitié de son imposant effort de guerre. L'autre moitié sera fournie par les territoires occupés et singulièrement (40 %) par la France.

Anarchique jusqu'à la mort deFritz Todt (février 1942), la production allemande d'armement, placée sous la haute autorité deGöring, directeur du plan, est pour l'ensemble des années 1941 et 1942 nettement inférieure à celle de la Grande-Bretagne pour les avions (24 000 contre 31 000) et à peine supérieure pour les chars (14 500 contre 13 400).

Le successeur de Todt,Albert Speer, sait planifier cette production sans trop diminuer jusqu'à la fin de 1943 la consommation allemande. Un effort considérable est accompli dans la fabrication de carburants et huiles synthétiques (3,8 millions de tonnes en 1943), mais, dès 1942, c'est le problème de la main-d'œuvre, confié au Gauleiter Fritz Sauckel, qui devient primordial.

Le problème de la main-d'œuvre

En 1943, 11 millions d'hommes servent dans la Wehrmacht, dont les pertes (tués, blessés, disparus et prisonniers) sont alors de 4 millions. Pour y remédier, les Allemands enrôlent à titre d'auxiliaires (dits « Hilfswillige ») de nombreux Soviétiques, si bien que, compte tenu de leurs « alliés », les effectifs sur le front est comprennent 25 % d'étrangers. La main-d'œuvre civile comprend 30 millions de personnes, dont 8 dans l'industrie. En 1944, Sauckel aura ramené dans le Reich, au titre duService du travail obligatoire (STO), 6,3 millions d'ouvriers étrangers (dont 723 000 Français). Leur travail s'ajoute à celui de plus de 2 millions de prisonniers de guerre et aussi à celui des déportés descamps de concentration.

Une étonnante efficacité jusqu'à la fin

Aussi Speer réussit-il à faire passer la fabrication des chars de 9 400 en 1942 à 19 800 en 1943 et à 27 300 en 1944, et celle des avions de 13 700 en 1942 à 22 000 en 1943 et à 36 000 en 1944. Ces résultats sont obtenus alors que les bombardements aériens de la Royal Air Force et de l'US Air Force atteignent des proportions écrasantes : 48 000 tonnes de bombes en 1942, 207 000 t en 1943, 915 000 t en 1944.

Cet effort de guerre se poursuivra jusqu'à la fin avec une étonnante efficacité : 7 200 avions sont encore construits dans les quatre premiers mois de 1945, ce qui porte la production totale allemande de 1939 à 1945 à environ 100 000 avions, chiffre un peu supérieur à la production anglaise (88 000 avions). Il permettra notamment l'engagement, à la fin de 1944, de nouvelles armes, tels les avions à réaction « Me 262 » (produits à 1 200 exemplaires) et les fusées de typeV1 et V2, mises au point au centre de recherche de Peenemünde sous la direction deWernher von Braun.

4.3. L'effort de guerre soviétique

La direction de la guerre en Union soviétique est confiée à un organisme nouveau, le Comité d'État pour la défense, présidé par Staline, qui étend son autorité sur tous les organismes de l'État et du parti. Il dirige la production et l'économie, mais aussi les forces armées, avec le concours de laStavka (l'état-major), que commande de 1937 à novembre 1942 un militaire de grande classe, le maréchalChapochnikov, auquel succédera le maréchalVassilevski.

L'intelligence de Staline le conduit à mettre l'accent sur le patriotisme et les traditions militaires russes (restauration des ordres de Souvorov, d'Alexandre Nevski) ; les insignes de grades des officiers réapparaissent,l'Internationale cesse d'être l'hymne national, et leKomintern est supprimé (15 mai 1943).

Contrecoups de l'invasion allemande

Du fait de l'invasion allemande, la production industrielle globale baisse en septembre 1941 de plus de 50 %. La situation s'aggrave encore en 1942, où la production du charbon baisse de 142 à 75 millions de tonnes, celle de la fonte de 18 à 5, celle de l'acier de 13,8 à 4,8… Mais, au même moment, les Soviétiques évacuent 1 300 entreprises de grandes dimensions, ainsi que 10 millions de personnes (dont 2 de la région de Moscou), qui vont s'installer dans l'Oural, en Sibérie occidentale et en Asie centrale, où de nouvelles usines sortent de terre.

À la fin de 1942, la situation est redressée : la production de matériel de guerre dépasse celle de 1941, et les livraisons anglo-américaines, qui ont débuté dès octobre 1941, arrivent alors par Arkhangelsk, par l'Iran et par Vladivostok (elles comprennent notamment 22 000 avions, 12 184 chars, 2,6 millions de tonnes d'essence, 4,5 millions de tonnes de vivres).

Un redressement industriel spectaculaire

Cependant, l'URSS manque de main-d'œuvre : 27 millions de travailleurs en 1945 contre 30 millions en 1940 (9,5 millions contre 11 dans l'industrie). Tous les congés sont supprimés et on s'efforce de moderniser et rationaliser la production (3 700 heures de travail pour fabriquer un char « T 34 » en 1943 contre 8 000 en 1941 ; 12 500 pour un avion de chasse contre 20 000).

Aussi, en 1942, l'URSS peut-elle produire 25 400 avions, 24 600 chars et près de 30 000 canons de campagne (contre 15 400, 9 300 et 12 000 en Allemagne) ; en 1944, ces chiffres s'élèvent à 40 000 avions, 29 000 chars et 122 000 canons pour une armée de plus de 400 divisions qui, en 1945, engage 6,5 millions d'hommes sur un front de 2 400 km, soutenus par 13 000 chars, 108 000 canons et 15 000 avions (production globale 1941-1945 : 142 800 avions, 102 500 blindés, 490 000 canons).

Les investissements soviétiques, concernant surtout l'industrie lourde, passent de 48,2 milliards de roubles de 1941 à 1943, à 73,7 de 1943 à 1945, date à laquelle les productions de houille, de fonte et d'acier seront remontées à environ 150, 9 et 12 millions de tonnes.

4.4. L'effort de guerre américain

En 1939, l'armée américaine compte 190 000 hommes, dont 50 000 outre-mer avec 330 chars. L'industrie d'armement n'occupe que 2 % de la main-d'œuvre, et il y a 7 millions de chômeurs. Six ans après, les États-Unis ont près de 11 millions de soldats ou de marins, dont près de la moitié combattent à plusieurs milliers de kilomètres : 2,7 millions en Extrême-Orient, 2,3 millions en Europe.

Doublant leur production, ils auront fourni plus de la moitié des armes de la coalition contre l'Axe, livrant, de 1940 à 1945, 96 000 chars, 61 000 canons, 2 300 000 camions, 21 millions de tonnes de munitions, 296 000 avions.

La standardisation des constructions navales, la création en 1941 de 140 nouveaux chantiers ont permis la construction de plus de 5 000 navires, dont 2 700 « Liberty ships ».

Au moment de l'institution du service militaire obligatoire (septembre 1940), l'US Army compte 23 divisions ; en 1943, il y en a 91 (dont 3 aéroportées et 16 blindées), recrutées et instruites avec l'aide d'un service de sélection ajustant l'offre à la demande par l'emploi de tests psychotechniques. En 1945, l'US Navy compte 3,3 millions d'hommes ; l'US Air Force, 2,3 millions d'hommes avec environ 100 000 avions.

L'aide aux Alliés

Dans le cadre de laloi du prêt-bail de mars 1941, les États-Unis doivent en outre fournir ses Alliés, qui reçoivent à ce titre 16 % de la production de guerre américaine. Les principaux bénéficiaires sont la Grande-Bretagne, qui reçoit 1 000 chars et 5 200 avions en 1941, 4 400 chars et près de 7 000 avions en 1942. La part de l'URSS est également considérable (14 795 avions et 7 000 chars). À partir de 1943, l'armée française d'Afrique du Nord reçoit aussi son lot, pour une valeur de 3 milliards de dollars, soit 8 % du prêt-bail (1 400 avions, 5 000 blindés, 3 000 canons, etc.).

L'organisation d'une économie de guerre

Pour soutenir cet effort, l'économie américaine doit sacrifier au dirigisme. Elle le fait d'une manière très pragmatique : chaque problème est confié à une Agency, organisme nouveau créé à cet effet sous le seul signe de l'efficacité et dirigé par un industriel ou un technicien habillé ou non en général. L'orientation et le contrôle de ces organismes relèvent, à l'échelon du président, d'un Office of War Mobilization, dirigé par Donald Wilson. Mais, dès le début de 1944, les Américains préparent la reconversion de leur économie de guerre pour le temps de paix.

La mobilisation de tous

L’effort de guerre passe par le recours aux chômeurs puis aux femmes : ainsi, la population active américaine comprendra 36 % de femmes en 1945, alors qu'elle n'en comptait que 25 % en 1941.

Les besoins en main-d'œuvre sont aussi couverts en faisant appel aux Noirs, jusqu'alors surtout employés dans l'agriculture : le nombre de Noirs travaillant dans l'industrie double au cours de la guerre.

Comme dans le cas des femmes, leur participation à l'effort de guerre les conduira à remettre en cause leur infériorité sociale.

4.5. L'émergence de la Résistance

En Europe, l'occupation allemande s'est faite d'autant plus lourde que laGestapo a étendu partout son appareil de terreur – et notamment le système concentrationnaire – qui reçoit désormais mission de fournir au Reich une main-d'œuvre dont il a un impérieux besoin. Aussi, un peu partout, à mesure que le contrôle politique, policier et économique se resserre, les populations des territoires occupés passent-elles de l'attentisme à la résistance.

À Prague, le « protecteur du Reich »Heydrich, chef SS aussi connu comme le « boucher de Prague », est assassiné le 27 mai par des résistants tchécoslovaques. En Serbie, le combat contre l'Allemagne se double rapidement d'une guerre civile entre Partisans communistes deTito et les nationalistes de l'armée régulière, lesTchetniks), commandés par le généralDraža Mihailović.

En France, où les Allemands ont imposé le rappel de Laval le 18 avril 1942, l'odieux système des otages, l'occupation totale de la France à partir du 11 novembre 1942 et l'instauration (février 1943) d'unService du travail obligatoire (STO), au profit du Reich, contribueront à renforcer le courant antiallemand.

Pour en savoir plus, voir l'articlela Résistance.

5. Seconde partie : la victoire des Alliés (1942-1945)

Le fait qui domine la seconde partie de la guerre est la reprise de l'initiative par les adversaires de l'Axe, qui adoptent partout une attitude résolument offensive. Mais la coordination de leurs actions n'interviendra que très progressivement.

L'URSS attend avant tout de ses alliés anglo-saxons l'ouverture d'un second front en Europe qui allège la pression de la Wehrmacht sur le front russe. C'est ce queMolotov dit àChurchill en signant à Londres le 26 mai 1942 un traité d'alliance anglo-soviétique, et surtout àRoosevelt, qui le reçoit le surlendemain à Washington.

Mais, tandis que Staline est tendu vers un unique objectif, les États-Unis et la Grande-Bretagne sont engagés, souvent conjointement, dans le monde entier sur de multiples théâtres d'opération où ils entendent d'abord mener une stratégie commune.

5.1. La direction de guerre anglo-américaine

Combined Chiefs of Staff

C'est en 1942 que la direction anglo-américaine s'organise par la volonté commune de Churchill et de Roosevelt, qui établissent entre eux un contact quasi permanent. Leur instrument est le Comité mixte anglo-américain des chefs d'état-major (Combined Chiefs of Staff), créé à Washington dès Noël 1941, où Londres est représenté parsir John Dill, mais où domine la forte personnalité du général américainGeorge Marshall.

Combined Shipping Adjustment Board

Les ressources des deux pays sont mises en commun : en janvier 1942 est constitué le Combined Shipping Adjustment Board, qui gère le pool de leurs navires marchands et pétroliers (95 millions de tonnes en 1944), indispensable à la conduite d'opérations qui se déroulent à des milliers de kilomètres de leurs territoires.

Si la priorité finale est reconnue au théâtre européen, Churchill s'oppose à toute tentative prématurée en France (en 1942, seuls deux raids expérimentaux sont lancés, l'un en février à Bruneval, l'autre en août à Dieppe). Conscient de l'importance de la Méditerranée, il convainc Roosevelt de s'y assurer d'abord des bases solides en débarquant en Afrique du Nord(opération Torch).

5.2. Le débarquement anglo-américain en Afrique du Nord

Le 8 novembre 1942, les Anglo-Américains débarquent à Casablanca, Oran, Alger. Du 9 au 12 novembre, les Allemands débarquent à Tunis, d'où ils prendront liaison avec les forces germano-italiennes refoulées d'Égypte parMontgomery suite à sa victoire d'El-Alamein (2 novembre).

L'accord Clark-Darlan

Décidée en juillet 1942, l'opération Torch est la première entreprise américaine sur le théâtre occidental. Déclenchée le 8 novembre aux ordres du généralEisenhower, elle fut précédée de multiples contacts avec des éléments français se réclamant du généralGiraud (récemment évadé d'Allemagne), et bénéficia de la présence fortuite à Alger de l'amiralDarlan, successeur désigné de Pétain. L'autorité de Darlan comptera aussi bien pour faire cesser le 11 novembre les résistances locales (Casablanca, Oran) des troupes françaises aux Américains que pour leur prescrire, le 13, de reprendre en Tunisie le combat contre les Allemands qui venaient d'y débarquer.

Le 22, Darlan, devenu, à la stupeur des gaullistes l'interlocuteur des Américains, signe avec le généralClark un accord organisant la rentrée en guerre de tous les territoires français d'Afrique, et notamment de ceux d'Afrique-Occidentale.

Représailles allemandes

La riposte allemande est brutale : dès le 11 novembre 1942, la Wehrmacht envahit la zone non occupée de la France, tandis que les Italiens se saisissent de Nice et de la Corse ; le 27, l'armée française d'armistice est dissoute, et la flotte de Toulon se saborde suivant les engagements pris en juin 1940 pour ne pas tomber aux mains du Reich.

Les troupes de l'Axe chassées d'Afrique

Le 23 janvier 1943, les Britanniques sont à Tripoli en Libye, où les rejoint la colonne française du généralLeclerc, venue du Tchad ; le 4 février, ils entrent en Tunisie et passent aux ordres d'Eisenhower, dont les forces franco-anglo-américaines, qui ont débouché d'Algérie, en décembre, menacent Tunis. Sous les attaques conjuguées des deux groupements alliés, les forces germano-italiennes d'Afrique doivent capituler le 13 mai 1943 au cap Bon, abandonnant 250 000 prisonniers.

La conférence de Casablanca (janvier 1943)

À la conférence de Casablanca (ou d'Anfa), du 14 au 27 janvier 1943, Roosevelt et Churchill tirent ensemble les conséquences de leur succès. Affirmant leur volonté d'exiger une capitulation sans condition de l'Italie, de l'Allemagne et du Japon, ils établissent leur plan pour 1943 : débarquement en Sicile, attaque aérienne systématique du potentiel économique allemand pour préparer l'ouverture du second front, laquelle est ajournée à 1944.

Création du Comité français de libération nationale

Roosevelt et Churchill tentent aussi, au cours de leur rencontre à Anfa, de rapprocherde Gaulle deGiraud, qui a pris à Alger la succession de Darlan, assassiné le 24 décembre. Le 3 juin 1943, les deux généraux installent à Alger, sous leur coprésidence, unComité français de libération nationale (CFLN), unique pouvoir politique représentant désormais la France en guerre. Après avoir dirigé la libération de la Corse par les troupes françaises, Giraud abandonne le 27 septembre sa coprésidence, et de Gaulle devient le seul maître à Alger.

5.3. L'élimination de l'Italie (juillet 1943-juin 1944)

Dès le 10 juillet 1943, Eisenhower lance ses forces sur la Sicile, qu'elles conquièrent en un mois (→ débarquement de Sicile). Cette victoire accélère la désagrégation du régime fasciste italien : dans la nuit du 24 au 25 juillet, Mussolini est destitué au cours d'une dramatique réunion du Grand Conseil fasciste et arrêté sur ordre du roi, qui confie le pouvoir au maréchalBadoglio.

Tout en cherchant à rassurer les Allemands (qui ont des troupes en Italie), ce dernier prend en août des contacts secrets avec les Alliés et signe le 3 septembre à Syracuse un armistice impliquant la capitulation sans condition de toutes les forces italiennes. Les Alliés ne l'annoncent que le 8, alors qu'ils ont déjà débarqué le 3 en Calabre et s'apprêtent à le faire le 9 à Salerne.

Hitler réagit aussitôt : le 12 septembre, il fait libérer Mussolini, qui fonde la république sociale italienne ourépublique de Salo pour continuer la lutte aux côtés du Reich, auquel le gouvernement de Badoglio, réfugié à Brindisi, déclare la guerre le 13 octobre.

Au même moment, les Allemands réussissent à se retrancher au sud de Rome sur une forte position, laligne Gustav, à laquelle se heurtent les forces anglo-américaines du généralAlexander, rejointes en décembre 1943 par le corps expéditionnaire français du généralJuin.

Alors commence une très rude campagne, marquée notamment par la violente bataille deCassino : c'est seulement le 11 mai 1944 que les Français de Juin réussiront la percée de la ligne Gustav et permettront l'entrée des Alliés à Rome, le 4 juin 1944.

5.4. La Wehrmacht refoulée de la Volga au Dniestr (1943-1944)

Si, en 1943, les alliés anglo-saxons ont obtenu des résultats décisifs en Afrique et en Italie, ils n'y ont immobilisé qu'une très faible partie de la Wehrmacht. Les trois quarts du potentiel militaire allemand s'appliquent encore au front soviétique, où, au cours de la même année, la victoire va aussi définitivement changer de camp.

Au nord, la prise de Schlüsselburg par les Soviétiques (12 janvier) dégage Leningrad ; celles de Viazma et de Rjev (mars) refoulent la Wehrmacht à 250 km de Moscou, mais c'est au Sud qu'ont lieu les actions décisives.

Au lendemain du désastre de Stalingrad (février 1943), les Allemands, chassés du Caucase comme de la boucle du Don, doivent abandonner Rostov, Koursk et Kharkov (qui est reconquis en mars par Manstein). Le 5 juillet 1943, l'échec de la double offensive blindée allemande (Manstein-Kluge) sur le saillant deKoursk signifie la perte désormais irréversible de l'initiative par la Wehrmacht sur le front de l'Est.

Le 12, l'offensive soviétique deRokossovski sur Orel est la première d'une série de coups de boutoir sur Kharkov, Briansk et Smolensk qui mènent à la fin de septembre l'Armée rouge sur le Dniepr : il sera largement franchi en novembre, malgré la réaction de Manstein à Jitomir.

Refusant tout répit à Hitler, Staline déclenche dès le 18 décembre 1943 la campagne d'hiver : au Nord, la Wehrmacht est refoulée de 200 km sur Narva et Pskov (janvier 1944) ; au Sud, Vatoutine, Koniev, Malinovski et Tolboukhine portent leurs forces sur le Boug (février) et le Dniestr (mars), tandis que Joukov entre en Galicie polonaise, atteint Tchernovtsy et Kovel et menace Lvov.

Le 15 avril, après la prise d'Odessa et de Ternopol, le front se stabilise : l'Ukraine est totalement libérée, les Soviétiques sont à la porte des Balkans ; Sébastopol tombe le 9 mai ; seuls les pays Baltes et la Russie blanche (actuelle Biélorussie) sont encore aux mains de la Wehrmacht.

Pour en savoir plus, voir l'articleguerre germano-soviétique.

5.5. L'URSS et ses Alliés : conférence de Téhéran (novembre 1943)

Sur le plan diplomatique, où elle connaît une intense activité, l'année 1943 est dominée par le problème du second front, que Staline, qui se refuse à considérer comme tel l'étroit champ de bataille italien, ne cesse de poser aux Alliés.

De nombreuses réunions se tiennent à Washington en mars et en mai, à Québec en août, où Roosevelt, Churchill et le CanadienMackenzie King se concertent avec T. V. Soong, ministre deTchang Kaï-chek, sur la lutte contre le Japon.

En octobre, pour dissiper la méfiance existant entre les Alliés et l'URSS, qui se soupçonnent mutuellement de prendre des contacts secrets avec Berlin, le secrétaire d'État américainCordell Hull, le ministre des Affaires étrangères britanniqueEden et le Soviétique Molotov préparent à Moscou une rencontre des « trois Grands », Roosevelt, Churchill et Staline.

Après que les deux premiers ont conféré avec Tchang Kaï-chek au Caire, la conférence a lieu le 28 novembre 1943 à Téhéran. Il y est confirmé que le second front serait réalisé, non comme le souhaitait Churchill dans les Balkans, mais en France. Les trois conviennent publiquement qu'ils garantiront l'intégrité de l'Iran et secrètement que l'Allemagne serait démembrée et que les frontières de la Pologne seraient reportées à l'Ouest jusqu'à l'Oder et à l'Est jusqu'à laligne Curzon. Staline promet d'attaquer le Japon dès que cela lui sera possible.

Les problèmes de l'après-guerre sont aussi évoqués, et les bases jetées d'une « Organisation des Nations unies » où le maintien de la paix relèvera essentiellement des trois Grands et de la Chine : leurs représentants se réuniront à Dumbarton Oaks d'août à octobre 1944 (→ plan de Dumbarton Oaks). Seul contre Roosevelt et Staline, qui, comme lui, ont reconnu leComité français de libération nationale (CFLN) de de Gaulle le 26 août 1943, Churchill a affirmé sa volonté de voir la France se reconstituer après la guerre.

Pour en savoir plus, voir l'articleconférence de Téhéran.

5.6. Le reflux japonais en Extrême-Orient (1943-1944)

Alors qu'en Afrique comme en URSS la retraite des forces de l'Axe revêt un caractère spectaculaire, le renversement de la situation en Extrême-Orient connaît un rythme plus lent. L'immensité des distances, le caractère spécial des forces aéronavales et amphibies qu'il leur faut constituer exigent des Américains près d'un an après leur attaque de Guadalcanal (août 1942) pour qu'ils puissent développer à fond le poids de leur puissance offensive.

De Guadalcanal à Leyte : les offensives américaines dans le Pacifique

L'hiver de 1942 est dominé par la dure conquête deGuadalcanal, qui ne s'achève que le 8 février 1943, et par la défense victorieuse des Australiens en Nouvelle-Guinée, qui écarte de leur pays la menace d'une invasion nippone.

Les îles Aléoutiennes sont reconquises dans l'été 1943, mais c'est des bases de Nouvelle-Calédonie et des Nouvelles-Hébrides que le commandement américain lance deux offensives décisives en direction des Philippines. L'une, essentiellement aéronavale, sera conduite par l'amiralNimitz sur les îles Gilbert et Mariannes, l'autre, à dominante amphibie, sur la Nouvelle-Guinée et les Moluques, sera dirigée par le généralMacArthur, commandant des forces alliées dans le sud-ouest du Pacifique.

La campagne s'ouvre par une série d'actions limitées sur les îles Salomon (Bougainville) et Gilbert, de juin à décembre 1943. En 1944, Nimitz lance ses forces à l'assaut des Marshall (janvier), des Carolines (8 février) et des Mariannes, où la conquête de Saipan et de Guam (juin-août), à 2 300 km de Tokyo, permet à l'US Air Force de prendre sous ses feux la capitale nippone ; l'événement, durement ressenti au Japon, provoque la démission du cabinet Tojo (18 juillet).

En même temps, les divisions de MacArthur atteignent la côte nord-ouest de la Nouvelle-Guinée et débarquent aux Moluques (septembre). Finalement, les deux grandes offensives américaines convergent sur l'île de Leyte (Philippines), où la flotte japonaise subit, du 24 au 26 octobre 1944, un véritable désastre dont elle ne se relèvera pas (→ bataille de Leyte).

Pour en savoir plus, voir l'articlecampagnes du Pacifique.

Succès japonais en Chine, échec en Birmanie

Face à l'ampleur de l'offensive américaine, l'état-major japonais décide de consolider sa position en Chine. Depuis la conquête de la Birmanie en 1942, Tchang Kaï-chek, qui maintient 300 000 hommes dans le Shanxi pour y surveiller les forces communistes deMao Zedong, n'a d'autre contact avec ses alliés occidentaux qu'une liaison aérienne par l'Inde.

Si, en 1943, les Japonais ont échoué dans leur raid sur Chongqing, ils lancent en mai 1944 une offensive sur la Chine du Sud pour ravitailler leurs forces de Birmanie et de Malaisie, avec lesquelles la liaison par mer est devenue trop précaire. La prise de Changsha au Hunan le 18 juin 1944 leur permet de relier Hankou à Canton, d'éliminer les bases aériennes américaines installées dans cette région et d'établir ainsi une grande ligne de communication terrestre de la Mandchourie au Tonkin et pratiquement jusqu'à Singapour.

En Birmanie, toutefois, l'action qu'ils tentent au printemps 1944 contre la voie ferrée indienne de Calcutta à Ledo se heurte à l'offensive des forces de l'amiralMountbatten, commandant suprême allié dans le Sud-Est asiatique. Parties de Ledo, les unités du général américainStilwell font au cours de l'été 1944 près de Bhamo, en haute Birmanie, leur jonction avec les forces chinoises. La construction d'une route (dite « route Stilwell »), raccordée au secteur nord de laroute de Birmanie, rétablit la liaison terrestre avec la Chine.

Tandis que les Britanniques prennent Akyab (janvier 1945), Américains et Chinois, descendant l'Irrawaddy, chassent de Birmanie les Japonais ; ceux-ci, pour garantir leur retraite, s'assureront par leur coup de force du 9 mars 1945 le contrôle total de l'Indochine française. Le 3 mai, les Alliés entrent à Rangoon.

Pour en savoir plus, voir les articlescampagne de Birmanie,guerres sino-japonaises.

5.7. Prélude au second front

C'est en 1943, aux conférences de Washington (mai) et de Québec (août), queRoosevelt etChurchill décident que le débarquement en France serait réalisé en 1944 par deux opérations, l'une, principale (Overlord), prévue pour mai en Normandie, l'autre, secondaire (Anvil ou Dragoon), en Provence, 70 jours après.

Ce programme, confirmé à Staline lors de la conférence de Téhéran, débute par l'installation à Londres, à Noël 1943, du généralEisenhower, nommé commandant suprême des forces d'invasion en Europe. Sa mission, précisée le 12 février 1944, est de « pénétrer sur le continent […], puis de viser le cœur de l'Allemagne […] et la destruction de ses forces armées ».

Le 11 janvier a commencé la préparation aérienne d'Overlord, destinée à détruire en profondeur tout le système de défense allemand. La victoire alliée dans la guerre sous-marine de l'Atlantique permet de concentrer en Angleterre de 3,5 millions d'hommes (75 divisions) et de 20 millions de tonnes de matériel.

L'opération, qui mettra en jeu 4 500 navires et 13 000 avions, est d'une ampleur encore inconnue dans l'histoire. Elle s'appliquera à une Europe très éprouvée par l'occupation allemande, mais où les mouvements de Résistance ont acquis partout une force importante, notamment en Yougoslavie, où Tito commande une véritable armée, et en France, où les maquis passent à l'action militaire (→ plateau des Glières, février 1944).

Sur le plan politique, la certitude de la défaite allemande rassemble les éléments les plus divers qui entendent participer à la libération de leur pays et à la construction d'une nouvelle Europe. Leur action est cependant limitée par la brutalité de la répression allemande.

Cette répression, orchestrée parHimmler, vise la liquidation physique des Juifs et des résistants dans les sinistres camps de la mort. Elle s'exerce aussi par des actions « spéciales » de représailles destinées à répandre la terreur comme àLidice (après l'assassinat deHeydrich à Prague en 1942), à Varsovie (où le ghetto est sauvagement détruit en avril 1943) ou àOradour-sur-Glane (plus de 600 Français massacrés le 10 juin 1944).

Seul le besoin considérable de main-d'œuvre, exigé par l'immense effort de guerre soutenu jusqu'au bout par le Reich, freine cette entreprise de destruction humaine.

En Allemagne même, la population est durement éprouvée par les pertes de la Wehrmacht en Russie (2 millions d'hommes en 1943) et par les bombardements quasi quotidiens de l'aviation alliée sur Berlin, la Ruhr et les grandes villes (Hambourg).

Courageusement, certains hommes tentent autour deCarl-Friedrich Goerdeler de mettre fin au cauchemar en supprimant Hitler. Leur mouvement aboutira au putsch du 20 juillet 1944, dont l'échec déclenchera de cruelles représailles.

5.8. Libération de l'Europe occidentale (juin 1944-février 1945)

Du débarquement de Normandie…

Le 6 juin 1944 à l'aube, les forces alliées débarquent en Normandie, où elles surprennent les défenses allemandes du mur de l'Atlantique, que commandeRommel.

La bataille pour les plages est gagnée dès le 11. Du 14 au 30 juin, les Américains reconquièrent le Cotentin. Le 31 juillet, ils rompent le front allemand à Avranches et exploitent aussitôt leur succès en fonçant sur Rennes et surtout vers Argentan et la Seine, atteinte le 19 août à Mantes.

Paris, qui s'est soulevé le 19 août, accueille les 24 et 25 la 2e DB du généralLeclerc.

Pour en savoir plus, voir l'articledébarquement de Normandie.

… au débarquement de Provence

Harcelée par l'action de la Résistance (notamment en Bretagne et dans le Vercors), la retraite de la Wehrmacht s'est partout précipitée.

Les Britanniques de Montgomery, entrés à Amiens le 31 août, libèrent Bruxelles le 3 septembre et Anvers le 4. Le 15, les Américains deBradley, qui ont dépassé Liège (le 8), Luxembourg (le 10) et franchi la Moselle au sud de Metz, libèrent Nancy. Le 12, ils ont pris liaison près de Châtillon-sur-Seine avec les forces franco-américaines (de Lattre de Tassigny etPatch) débarquées en Provence le 15 août. Celles-ci, après avoir pris Toulon le 27 et Marseille le 28, ont libéré Lyon dès le 3 septembre et Dijon le 11.

Prenant place à l'aile droite des forces d'Eisenhower venant de Normandie, elles s'engagent alors en direction de l'Alsace.

Pour en savoir plus, voir l'articledébarquement de Provence.

Les batailles du Rhin (septembre 1944-avril 1945)