サクサク読めて、

アプリ限定の機能も多数!

にーと🇺🇸( ꒪⌓꒪) @honour_neat 画像貼ってClaudeに説明を求めてみた はい、この表3-1「四領域の価値観、論理、思考法」について、重要な用語を補足説明させていただきます: 1. **作文の型について**: - 「5パラグラフ・エッセイ」:序論、3つの本論、結論という明確な構造を持つ英語の基本的な論文形式です。 - 「ディセルタシオン」:フランスの教育で重視される論文形式で、テーゼ(主張)・アンチテーゼ(反論)・サンテーゼ(総合)という三段階の論理展開を特徴とします。 - 「エンシャーと二段論法」:イスラム法学で用いられる論理的な議論の手法で、大前提から結論を導く形式です。 2. **推論の型について**: - 「逆因果律」:結果から原因を遡って考える思考法です。 - 「弁証法」:対立する概念を止揚(総合)して新しい概念を生み出す思考法です。 - 「演繹」:一般的な

かれこれ三年以上ほぼ毎朝論文を読んでいます。 ほぼ毎朝、というのは本当にほぼ毎朝です。この三年のうち読まなかった日はワクチンの副反応でダウンしている日など、あわせて 10 ~ 20 日ほどでしかありません。この日課だけでも 1000本以上は論文を読んだことになります。 論文読みの日課についての知見が溜まってきたのでこの記事で共有します。 主な想定読者は研究者と学生の皆さんですが、それ以外の論文読みに興味のある皆さんにも有用な情報が詰まっているはずです。 日課の流れ Readable について 🧐 論文の選び方 自分の研究内容と直接関係あるものを読む(特におすすめ) 完全にランダムに選ぶ 被引用数の多い順に選ぶ(特におすすめ) トピックごとに重要な論文を読んでいく 研究者ごとに論文を読んでいく 📝 論文メモの書き方 ⏳ 時間を計測する 🤗 論文メモを公開する 📜 表現集の作成 🔨

このあいだ小熊英二『基礎からわかる論文の書き方』(講談社現代新書、2022年)を読みました。本書の話をする前に、著者の小熊英二さん(1962~)について。それが本書を語るうえで大事なのです。ご存じの方も再確認ということで。 *** 小熊さんは著名な社会学者で慶応義塾大学教授。東京大学の農学部を卒業後、岩波書店に数年勤務しましたが、東大の社会科学系の大学院に入りなおして博士号を取得。 大学院在学中に、修士論文を書籍化した『単一民族神話の起源』(1995年)が出版され、評判となる。 その後は博士論文にもとづく『〈日本人〉の境界』(1998年)や、『〈民主〉と〈愛国〉』(2002年)、『1968(上・下)』(2009年)などを著す。これらの代表作はいずれも、近現代の日本の社会・思想を扱った学術的な大著です。このほかにも、話題になったいくつもの著作がある。 それらの仕事は高い評価を得ていますが、

昨今はどんなところでも「数値」が幅を利かせている。仕事に関して数値目標を示す、いろいろな機関をランク付けする、論文の被引用率によって論文の質を評価する、などなどだ。それらの数値を材料として、その機関や個人の評価がなされる。そして、それが客観的で透明性のあるやり方だとされている。本当にそうだろうか? 国立大学は、6年ごとに中期目標・中期計画を立て、その達成度を測るための指標を設定せねばならない。各大学が独自に設定する指標と、文部科学省によって一律に設定される指標とがあり、それらの達成度によって、運営費交付金の額が増えたり減ったりする。 私はこんなことに10年ほど付き合ってきたが、数値目標の設定と達成のための努力とデータ収集は大変な苦労であり、徒労感を覚えることが少なくない。「評価疲れ」という言葉をよく聞くが、現場は本当にその通りなのである。これは私たちが真剣に取り組むべきことなのか。このよ

4年前に会社の福利厚生を使ってスタンフォードの授業を取ってみたら面白く、 働きながらでも続けられそうだなという実感を得たので、 2年後、受験を経てジョージア工科大学にリモートで通い始めた。 そして先日、ジョージア工科大学からコンピュータサイエンス修士号をいただくことができた。 画像の学位記は卒業式イベント用の非公式のもので、1~2か月すると Masterとちゃんと書いてある本物が来るらしい *1 。 After 1 year and 9 months, I graduated from GeorgiaTech andgot a master's degree in computer science.It was intense to be a student while working full-time, but I learned a lot. pic.twitter.com/J

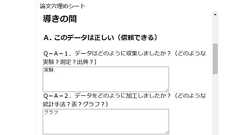

こう言い換えろ→論文に死んでも書いてはいけない言葉30読書猿Classic: between / beyond readers を書いたとき、「あとは穴埋めしたら論文を出力してるものが作れないか」みたいな話があったので、作ってみた。 何であれ、文章を書く骨法は、書きたいことではなく、書くべきことを(そしてそれだけを)書くことである。 問題は何を書くべきかであるが、幸いにして、論文については後述するようにほとんど決まっている。 結論から言えば、以下の表を埋めていくだけで、論文の骨組みができあがる。 必要な項目は揃い、しかるべき順序で並ぶ。 論文穴埋めシート こんな簡単な穴埋め表がこれまであまり取り上げられなかったのは、わざわざ作るまでもないことも勿論あるが、その他にも次のような理由がある。 つまり、こうした穴埋め表が、 あなたは論文が書けないのではない。 研究ができないのだ。 という目の当

「めちゃくちゃ有用だけど、きつい現実を突きつけられる」──こんな口コミで、あるWebサイトが話題になっている。「データはどのように収集しましたか?」「この論文で検証したいことは何ですか?」など複数の設問に回答することで、論文の骨組みを出力してくれるWebフォームだ。 設問は、データの正確性、研究の正確性、研究の意義、研究の必要性の4種類に分かれており、それぞれのテーマに沿った質問を用意している。入力した後は「論文骨子へ変換」をクリックするだけで、論文タイトルから要旨、実験方法、結論などを表示する。 作成したのは「独学大全」などの書籍で知られる、作家の読書猿(@kurubushi_rm)さん。自身のブログに「論文に何を書くべきか→これだけは埋めろ→論文作成穴埋めシート」と題して2012年2月に投稿したものだ。「穴埋めしたら論文を出力してくれるものが作れないか」という話を受けて、シートを作成し

学生時代に卒業論文に取り組んだことがある人なら「参考文献が多すぎて収拾がつかなくなってしまった」という経験があるはず。学生や研究職ではない人でも、興味がある事柄についてインターネットで調べることがよくありますが、引用や参照を次々とたどっていくと、何がどの論文に書いてあったのか分からなくなってしまうことがよくあります。そんな時にWindows・Mac・Linux向けオープンソースソフトの「Zotero」を使うと、DOIやPMIDで簡単に論文を検索して管理可能で、論文同士の関連付けや引用リストの作成も簡単とのことなので、実際に使ってみました。Zotero | Your personal research assistant https://www.zotero.org/ ◆Zotero本体と拡張機能の準備ZoteroはZotero本体とブラウザ向け拡張機能を併用することで便利に使えます。ま

理科系の作文技術(リフロー版) (中公新書) 作者:木下是雄発売日: 2016/10/14メディア:Kindle版 いまさら紹介するまでもないけど、とりあえず作文方法を学びたい時は、まずはこの「理科系の作文技術」を読むことをお勧めする。 最近ブログのエントリをざっと書いてそのまま公開してしまうことが多かったので、少し反省し、それを直すためにこの本を改めて読み直した。そうしたら、タイトルで全部言い切っているのだけど、とにかく「6 はっきり言い切る姿勢」「7 事実と意見」だけは絶対にみんな読んだ方がよい、と思った。 日常的にメールや、ブログの記事など、それなりの量の文章を書くことが多いけど、論文や雑誌の記事など、きちんと他人の目を通した上で公開される文章を書くことは、まずない。一度だけ、雑誌の記事原稿を書いたとき、自分なりにかなりの推敲を重ねたつもりでも、プロの編集の方から見れば言葉使いや、

科学技術英語関係の仕事に長年携わり『理系のための英語論文執筆ガイド』『間違いだらけの英語科学論文』などの著書がある原田豊太郎さんに、誰もが知っているはずなのに実は理解していない人の多い英単語「challenge」について解説していただきました。 challengeは「疑う」と心得よchallengeは「間違って非難する」という意味のラテン語起源の動詞で、主に他動詞として用いる。英語における当初の意味は「告発する、非難する」であったが、現在はすたれ、使用されていない。一般英語では、「人」を目的語にとって「挑戦する、挑む」の意味でも使われるが、理系英語では、「異議を申し立てる」「疑う」の意味で用いることが多く、SVO型である。 challengeで最も注意したい点は、日本人はどのような場面でも「挑戦する」と訳し、また逆に、「挑戦する」という日本語に必ずchallengeをあてる傾向があること

ブログ「読書猿 Classic: between/beyond readers」主宰。「読書猿」を名乗っているが、幼い頃から読書が大の苦手で、本を読んでも集中が切れるまでに20分かからず、1冊を読み終えるのに5年くらいかかっていた。 自分自身の苦手克服と学びの共有を兼ねて、1997年からインターネットでの発信(メルマガ)を開始。2008年にブログ「読書猿Classic」を開設。ギリシア時代の古典から最新の論文、個人のTwitterの投稿まで、先人たちが残してきたありとあらゆる知を「独学者の道具箱」「語学の道具箱」「探しものの道具箱」などカテゴリごとにまとめ、独自の視点で紹介し、人気を博す。現在も昼間はいち組織人として働きながら、朝夕の通勤時間と土日を利用して独学に励んでいる。 『アイデア大全』『問題解決大全』(共にフォレスト出版)はロングセラーとなっており、主婦から学生、学者まで幅広い層か

type:Article この論文では、人びとが恋愛をどのようにはじめて、それを結婚にどう結びつけているのかを、ソーシャル・キャピタルの視点から検討する。そうした恋愛の壁と結婚の壁における社会的格差を分析することで、家族形成プロセスを解明し、少子化防止にどのような支援が必要かをかんがえる。そこで、ランダムサンプリング調査によって恋愛経験を計量的に測定した。その結果、恋愛の壁をこえて恋人と交際するのに教育や職業といった社会階層は影響をもたず、恋愛はすべての人に平等にひらかれていた。それよりむしろ、成人前の友人関係、部活動、恋人といったソーシャル・キャピタルがその後の交際人数を増加させた。さらに、交際人数が多ければ、とりわけ1人とでも付きあったことがあれば、結婚の壁を乗りこえるチャンスがふえた。これらの結果は、ソーシャル・キャピタルを蓄積することが、恋愛経験や家族形成に役だつことを示唆する。

この記事は,Open and Reproducible Science Advent Calendar 2019の8日目の記事です。 事前登録はよくても不必要? 2019年の11月初めに,Aba SzollosiらのPreregistration is redundant, at bestというタイトルのプレプリントが出ました*1。事前登録は良くても不必要という感じの少々過激なタイトルということもあって,Brian Nosekがそれを以下のツイートで紹介をしてから,Twitter上で議論がなされていました。 New preprint: "Preregistration is redundant, at best". A brief piece by @djnavarro and colleagues critiquing the value and limits of preregistr

皆さんは「学術論文」を読んだことがあるでしょうか。 大学生や大学院生なら、自分の分野の論文は読んでいることでしょう。 情報が広く共有される現代でも、 「学術論文は専門家や研究者が読むもの」 「普通の市民は論文など読めない」 というイメージは今でもかなり強いように感じます。 私はこれを非常に「もったいない」と思っています。 実際には、「素人が専門の論文にアクセスする」ためのハードルは年々下がっているからです。 今や、素人でも「専門家が読んでいるのと同じ文献」をその気になれば読める時代になりました。 にもかかわらず「科学論文を読む素人」や「分野外の論文を読む学徒」が増えないのは、「論文の読み方」を大学以外でなかなか習えない、というのが一つの障壁になっているのかもしれません。 「論文の調べ方」「論文の読み方」に王道などありませんが、今回はあくまで私の例として、論文を探して読むためのハウツーを簡単

(図書館学系の話題でもあるからちょっと悩んだけれど、文献読解全般に関する内容だからこちらへ) 既に日々論文をバリバリ読んでいるひとには今更な記事だろうけれど、分野ごとの違いもあって興味深かったのでざっくり記録する。 論文を大量に読む際に、頭から几帳面に読んでいると時間がどれほどあっても足りないし、後から「こんなことが書いてあった論文なんだったっけ?」という問題も発生してしまう。 研究者の皆様はMendeley などの文献管理ツールをを用いていることが多いかとは思うが、それでも論文の読み方そのものに工夫をすればインプット/アウトプットの効率が圧倒的によくなるので、やってみるにこしたことはない。 その工夫とは何かというと、論文を読むときに「特定の問いに集中して読む」というものだ。学術論文は分野ごとの違いはあれ、必ず特定の流れに従って構成されている。そこで要点のみに注目して読み、他の事項を捨てる

研究論文を発表することは研究者にとって最も大切な仕事のひとつです。実際、研究結果を公開しなければ研究は完結しないと主張する人もいるほど発表は重要です。研究成果を論文に書き発表することで、学術コミュニティに認められ、かつ科学の発展に貢献することができます。さらに、研究を発表することは、研究資金や研究者としての雇用機会を獲得することにもつながるので、研究者のキャリアにとって必要不可欠です。 では、どうやって効率よく論文を書き、発表するか?より広範囲に研究成果を届けるには論文として出版・公開することが一般的ですが、論文の書き方には細かなルール(投稿規程)や倫理上の注意があります。 とはいえ、実験や調査に追われる中、論文を書くための執筆時間を確保するのは容易なことではありません。例えば毎日30分だけでも論文執筆について考える時間を持ち、できれば少しずつ書いてみましょう。自分が取り組んでいるテーマの

時間がない人のための要約 ◯どうするか?→下記のようなレビュー・マトリクスにまとめる (クリックで拡大) (出典:『看護研究のための文献レビュー: マトリックス方式』p.95) ◯何を与えてくれるか?(ご利益) 集められた論文に散在する情報を秩序だてて整理し比較対照を容易にする 集められた論文の共通点やトレンド、手薄な点などを浮かび上がらせる ◯どうやってつくるのか?(手順) (1)文献を集めて年代順に並べる (2)レビュー・マトリクスへ抽出するトピックを決める (3)文献から情報を摘出してレビュー・マトリクスを埋めていく 文献を集めることの重要性は別に取り上げたことがある。 結論から言えば、参考文献リストは長いほどいい/文献収集が論文執筆にもたらす4つのご利益読書猿Classic: between / beyond readers しかし数多くの文献を手元に集めたとして、それが机周りの

文や語句を一定の意味関係・論理関係のもとに結びつけて、論旨や文脈を展開していくうえで、接続詞の役割は重要である。 単なる文の羅列でも意味は通じるかもしれない。 しかし、その場合には、受け手に論理構成を委ねており、受け手の側が正確に論理構成ができない場合には誤解が生じる。 対して、接続詞を適切に用いれば、読み手に論旨の展開を予告することができ、論理構成を誘導し、誤解が生じるリスクを下げることができる。 今回は 「文は短く」は俗説か?ー〈短文信仰〉を屠り、短文のレトリックと長文のロジックを取り戻すために読書猿Classic: between / beyond readers や他の記事で紹介した『よくわかる文章表現の技術(全5巻)』シリーズの著者、石黒 圭 氏が接続詞だけを集中的に扱った、その名も を参考に、日本語における多彩な接続詞について、できるだけコンパクトにまとめて、文章を書く助けと

英語で論文を書かなくてはならない研究者(たまごを含む)のために、英語論文の表現例文集がたくさん出版されている。 というのも、論文には、その構成にも言い回しにも〈定形〉がある。 自分の頭で一からひねり出すよりも、おきまりのパターンを活用した方がはやく良い結果を得られる。 普段、論文を書いていない、というか今まで書いたことがない人は、論文の書き方についてストックがないのだから、例文集から「借文」した方が効率的である。本当は論文を書くのに先立って、他人の書いた論文をある程度読めば、そうしたパターンは自然に頭に入ってくるものである。 しかし「あるべき論」だけでは地球は回っていかない。誰もが夏休みの宿題を7月中に終わらせる訳ではないのだ。 以下、「借文」できるよう、論文に使われる表現・例文を集めてみた。 あまりボリュームがあっても使いにくいだろうから、数は絞りに絞ってある。 より多くの表現が必要な

1

1リリース、障害情報などのサービスのお知らせ

最新の人気エントリーの配信

処理を実行中です

j次のブックマーク

k前のブックマーク

lあとで読む

eコメント一覧を開く

oページを開く